【梅雨の不調】湿度によるだるさの原因や対策法をご紹介!

目次

梅雨の不調、その原因とは?

梅雨になると、「身体が重い」「だるい」「むくみやすい」と感じることはありませんか?これは、単なる気のせいではありません。高湿度や気圧の変化といった外部環境の変動に、私たちの身体が順応しようとする自然な反応なのです。

この不調のメカニズムを深く理解するために、この記事では東洋医学の知恵と、最新の西洋医学研究を組み合わせて解説します。

東洋医学と西洋医学の異なる視点

西洋医学では、梅雨の不調を「気圧の変化による自律神経の乱れ」として説明することが多いです。一方、東洋医学では、この時期特有の体調不良を「湿邪(しつじゃ)」が原因と捉えます。

これら二つの考え方は、対立するものではなく、むしろ互いに補い合う関係にあります。外部の気象変化が、体内の水分代謝という内部のプロセスにどう影響するかを理解することで、不調の根本原因により深く迫ることができます。

「脾(ひ)」とは?

東洋医学を理解する上で大切なのが「脾(ひ)」という概念です。これは、西洋医学の「脾臓(ひぞう)」とは全く異なります。

東洋医学における「脾」は、胃や腸を含む消化器系全体と、その働きを通じて全身のエネルギーや水分をコントロールする機能を指します。いわば、人体を動かす「工場」のような存在で、食べ物からエネルギーの元となる「気(き)」や、水分の元となる「津液(しんえき)」を作り出し、全身に送り届ける役割を担っています。この「脾」の働きを知ることが、梅雨の養生法の鍵となります。

東洋医学から紐解く:「湿」と「脾」の深い関係

「湿邪」の特徴と侵入経路

東洋医学では、梅雨時の高い湿度を病気の原因となる「湿邪」と呼びます。

湿邪には、「重く、濁って、粘りつく」という独特の性質があります。この性質が体内に侵入すると、身体が重く感じられたり、関節や頭部に停滞してだるさや頭重感を引き起こします。

湿邪が体内に侵入する経路は二つあります。

- 外湿(がいしつ):梅雨時の高い湿度そのものや、雨に濡れることで外部から侵入します。

- 内湿(ないしつ):冷たい飲み物や生ものの過食、暴飲暴食などによって、体内で水分代謝が滞って生じます。

脾(ひ)の生命維持機能

「脾」は、生命活動の根幹を支える極めて重要な臓腑です。その主な働きは「運化作用」と「昇清作用」です。

- 運化作用(うんかさよう):食べ物を消化吸収し、生命活動に必要な「気」「血」「津液」といった基本物質を作り出す働きです 。これらは全身のエネルギー源となり、身体を構成し、潤す役割を担います。

- 昇清作用(しょうせいさよう):脾で生成された栄養分を、身体の上部や全身へと運び上げる機能です。

この二つの作用がスムーズに行われることで、私たちは活力を保ち、健康な状態を維持できます。

湿邪の停滞場所を示す「三焦(さんしょう)」

東洋医学では、湿邪がどこに停滞しているかを身体を上・中・下に分ける「三焦」という概念で捉えます。

- 上焦(胸から上)に滞ると、頭重感、口のねばつき、めまいなどが現れます。

- 中焦(胃腸周り)に滞ると、食欲不振、お腹の張り、吐き気などの消化器系の不調を引き起こします。

- 下焦(下半身)に滞ると、下痢、下肢のむくみ、冷えなどが生じます。

この考え方により、身体の重さやだるさが皮膚や筋肉への湿邪の停滞によるものだと分かり、根本的な対処が可能になります。

「湿」と「脾虚」の悪循環

脾は「乾燥を好む」性質があるため、梅雨時の湿邪によって最も傷つきやすい臓腑です。湿邪が脾に侵入すると、その消化機能が低下します。

これにより、気や津液の生成が不足するだけでなく、余分な湿を排出する代謝機能も低下します。その結果、湿が脾を弱らせ、脾が弱ったことでさらに湿が溜まるという悪循環に陥ります。この悪循環こそが、梅雨の不調が長引く根本原因です。この負のスパイラルを断ち切るには、脾をいたわり、湿を根本から取り除く養生が不可欠です。

あなたの「脾」は疲れていませんか?脾虚体質セルフチェック

以下のチェックリストは、梅雨の不調に悩む人が脾虚体質かどうかを自己診断するためのものです。複数の項目に当てはまる場合、湿の影響を受けやすい可能性があります。

- 朝起きても疲れが取れない

- 食後に眠くなる

- 手足が冷たくなりやすい

- 舌の周りに歯型がある

- お腹が張る/下痢しやすい

- 甘いものや冷たいものが好き

- むくみやすい

- 胃もたれしやすい

西洋医学から読み解く:「気象病」という科学

現代人の「適応不全」が引き起こす気象病

梅雨の不調を西洋医学的に捉える「気象病」は、気圧や温度、湿度といった気象因子が引き起こす体調不良の総称です。この不調の背景には、現代のライフスタイルが大きく関わっています。エアコンが効いた室内で過ごす時間が増えたり、夜更かしで睡眠リズムが乱れたりすると、本来備わっている環境への適応能力が弱まってしまうのです。このような身体の「適応不全」が、気象の変化に対する過剰なストレス反応を引き起こし、様々な不調となって現れます。

内耳のセンサーと自律神経の関係

気圧の変化は、耳の奥にある「内耳」の気圧センサーによって感知されます。特に、低気圧が接近する際の急激な気圧の低下は、このセンサーを過剰に刺激し、脳に誤った信号を送ります。この信号を受けた脳は、自律神経のバランスを乱してしまうのです。

自律神経のうち、心身を緊張させる交感神経が興奮すると、頭痛やめまい、倦怠感、関節痛、古傷の痛みが増強されると考えられています。このメカニズムは、日本で最初に「気象病外来」を立ち上げた医師、佐藤純氏の研究によって解明が進められています。

湿度、日照不足、そして心の不調

- 湿度と体温調節

湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、身体に熱がこもります(うつ熱)。その結果、体温調節がうまくいかなくなり、身体のだるさや冷え、痛みにつながることがあります。また、高湿度はカビやダニの繁殖を促し、アレルギーや皮膚トラブルの原因になることも。さらに、寝苦しさから睡眠の質が悪化し、不調を助長します。 - 日照不足と心の不調

梅雨時期に曇りや雨の日が続くと、太陽光を浴びる機会が減ります。太陽光は、気分を安定させる「セロトニン」という神経伝達物質の生成を促す重要な要素です。セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや意欲の低下を招きます。

東洋医学と現代科学の融合:脾と腸脳相関

東洋医学の脾は「消化器系全体」を指し、特に「考えすぎ」(思)という精神的な影響を受けやすいとされています。これは、現代科学の「腸脳相関」という概念によって、その生物学的根拠が裏付けられます。

セロトニンの約9割は腸で作られることが分かっており、腸内環境とメンタルヘルスは密接に関係しています。これは、東洋医学で古くから言われてきた「脾の不調が精神面に影響する」という知恵が、現代の科学によって裏付けられたことを意味します。この統合的な理解により、健脾(脾を健康に保つこと)という行動が、身体的な不調だけでなく、精神的な安定にも繋がる科学的根拠が明らかになります。

健やかな梅雨を過ごすための「養生」プログラム

食事の養生:「健脾化湿」で内側から整える

食事は、梅雨の不調を改善するための最も基本的な養生法です。脾の働きを助け、体内の余分な湿を排出する「健脾化湿」の食材を積極的に取り入れましょう。

- 利水袪湿(水分排出)

食材例:ハトムギ、冬瓜、小豆、トウモロコシ

むくみ解消とデトックス効果が高い。スープや茶として摂取するのが効果的。 - 健脾補気(脾を補う)

食材例:山芋、鶏肉、イモ類

脾胃の消化吸収を助け、エネルギー源となる「気」を補う。 - 温性芳香化湿(身体を温めて湿を散らす)

食材例:生姜、ネギ、陳皮、ミョウガ

身体を温め、発汗を促すことで湿を排出。料理の薬味やスープに加える。

冷たい飲み物やアイス、生の食べ物、甘いもの、脂っこいものの過食は脾を冷やし、湿の停滞を招くため、避けることが重要です。

日常生活の養生法

- 適度な運動で「湿」を追い出す:汗をかくことは、体内の余分な湿を排出する効果的な方法です。室内でできる軽い運動やストレッチ、ヨガ、半身浴などを毎日20分程度行うことが推奨されます。

- 質の良い睡眠の確保:睡眠不足は自律神経を乱し、脾の回復を妨げます。エアコンや除湿機を適切に活用し、室内の湿度を40-60%に保つことで、寝苦しさを解消しましょう。

- ストレス管理と心の養生:ストレスは「気」の巡りを滞らせ、心の停滞感を引き起こします。趣味やリラックスする時間を持つことは、気と湿の停滞を防ぐ上で重要です。

- 室内環境のコントロール:除湿器やエアコンを使って室内の湿度を適切に管理し、こまめな換気で外からの湿邪の侵入を防ぎましょう。

おすすめのセルフケア:ツボ押しと呼吸法

身体の特定のツボを刺激することは、脾の働きを助け、水分代謝を促す有効なセルフケアです。梅雨の不調に効く主要ツボをご紹介します。

- 足三里(あしさんり)

位置:膝のお皿のすぐ下、外側のくぼみから指4本分下がったすねの骨の外側。

「胃経」上の万能ツボ。脾胃の働きを整え、消化機能を高めます。親指の腹でゆっくり5秒ほど押します。 - 陰陵泉(いんりょうせん)

位置:すねの内側、ひざ下の骨(脛骨)の際をなぞり上げた時に指が止まるくぼみ。

体内の水分代謝を促し、余分な湿気を取り除くツボ。膝を軽く曲げ、膝の外側に向けて押します。 - 豊隆(ほうりゅう)

位置:ひざの外側と外くるぶしを結んだ線の中央で、すねの骨の外側2本分離れたところ。

胃もたれ、胸焼け、むくみなど、体内の余分な水分や湿気を取り除く効果が高いツボ。 - 復溜(ふくりゅう)

位置:内くるぶしの一番高いところから指3本分上がったアキレス腱の少し前。

腎の働きを高め、体内の水分バランスを整えます。むくみや冷えの改善に効果的です。

呼吸と動きで「気」の巡りを整える

深い呼吸は、緊張を抑え、自律神経のバランスを取り戻す上で極めて重要です 15。特に、息を吐く時間を吸う時間の2倍程度かける深呼吸は効果的です。また、ヨガの「太陽礼拝」などのポーズも、全身の気と血流を促し、身体の重さを軽減して気分をすっきりさせます。

まとめ:体質に合わせた養生

東洋医学では、同じ梅雨でも湿が多すぎる「湿盛体質」と湿が不足する「乾燥体質」では、対処法が異なります。湿盛体質の人は、むくみを伴うため、ハトムギや冬瓜などの水分代謝を助ける食材や、汗をかく習慣が有効です。一方、乾燥体質の人は、便秘や肌の乾燥を感じやすいため、白きくらげや梨などの潤す食材を意識的に摂取する必要があります。

セルフケアだけでは改善が見られない場合や、症状が重い場合は、専門家への相談が最善の策です。

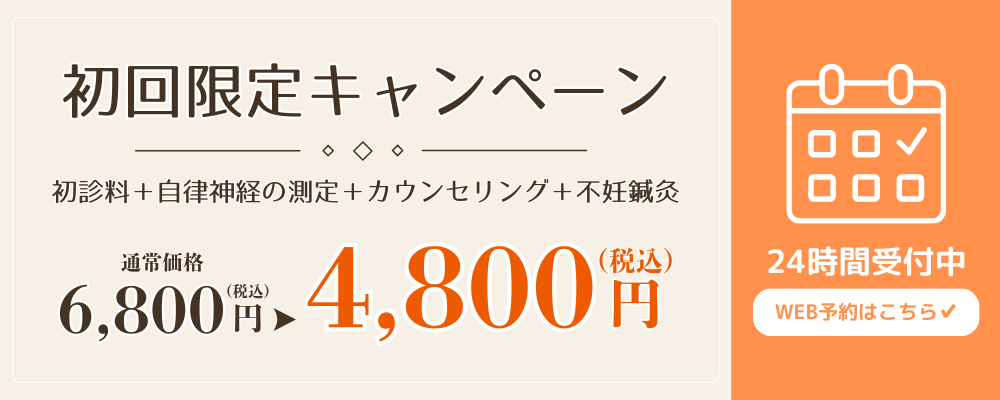

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀