房事過多とは?妊活との関係を徹底解説

「性交渉は多いほど妊娠しやすい?」——妊活中に必ず出てくる疑問です。東洋医学では、性行為そのものを「房事(ぼうじ)」と呼びます。房事は本来、男女が心身を通わせる大切な営みであり、健康維持や生命力の循環にも関わるものとされています。

しかし、過度な性行為は体内のエネルギーである「精(せい)」や「血(けつ)」を消耗し、身体のバランスを崩す原因になると考えられます。

このように、性行為の頻度や強度がその人の体力や回復力を超えてしまう状態を「房事過多(ぼうじかた)」と呼びます。房事過多は、単に性行為の回数が多いという意味ではなく、「自分の体力に見合わない頻度・タイミングで行っている状態」を指します。つまり、月経中や体調が悪い時、過労・睡眠不足の時などに無理をして行うことも房事過多に含まれます。

この記事では、東洋医学の観点から「房事過多」が不妊に与える影響と、その背後にあるメカニズム、そして現代医学の知見も交えながら、適切な性交渉の頻度と「精」を守る養生法について詳しく解説します。

Q1. 「房事」や「房事過多」とは何ですか?

A. 「房事(ぼうじ)」とは東洋医学で性行為を指します。心身の調和を保つ大切な営みですが、体力や回復力を超えて行うと「房事過多」となり、体内のエネルギーである「精(せい)」や「血(けつ)」を過度に消耗すると考えられています。

Q2. 房事過多になると、どんな影響がありますか?

A. 東洋医学では、房事過多によって「腎の精」が不足し、生殖力の低下や疲労、冷え、不眠などにつながるとされます。男性では精子の質の低下や性欲減退、女性では月経不順やPMSの悪化、子宮内膜の発育不良などが見られることもあります。

Q3. 妊活中の性交渉の理想的な頻度は?

A. 現代医学では、排卵期の前後を中心に2〜3日に1回が目安です。毎日でも問題ありませんが、ストレスや疲労を感じる場合は間隔を空けてOK。禁欲期間が長すぎる(5日以上)と精子のDNA損傷が増える可能性もあります。

Q4. 自分が「房事過多」かどうかはどう見分けますか?

A. 次のようなサインがあれば、頻度が体に合っていない可能性があります。

- 性交後に強い疲労や倦怠感が残る

- 睡眠の質が悪化する

- 頭痛や下痢が起こりやすい

- 月経周期や基礎体温が乱れる

Q5. 房事過多を防ぐためにできることは?

A. 睡眠(特に22時〜2時の時間帯)をしっかり取り、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。ストレスを減らすことも大切です。鍼灸は自律神経や血流を整え、腎や肝の働きを助けることで「精」の消耗を防ぎ、妊娠しやすい体づくりをサポートします。

東洋医学の視点:「腎の精」と房事過多

「腎の精」とは(先天の精/後天の精)

- 先天の精:生まれつきの生命エネルギー。増やせないが、無駄な消耗は抑えられる。

- 後天の精:食事や呼吸から日々つくられるエネルギー。生活習慣で充実させ、先天の精を補える。

房事過多が及ぼす主な影響

- 男性:射精は「精」の直接的な喪失と捉える。過多は腎精不足→性欲低下、ED、精子所見の低下、腰痛・脱毛など。

- 女性:「血」を本とし、過多は腎精・肝血の消耗→月経不順、PMS増悪、内膜の発育不良、冷え・不眠など。

- 共通:精血同源の観点から、精と血の失調は生殖機能・内分泌・情緒・免疫にも波及。

現代医学の視点:頻度の推奨と禁欲の考え方

現代医学では「房事過多」自体を直接の不妊原因とは捉えませんが、妊娠成立の可能性を高めるには「排卵期に的確な頻度」が要です。一般的には2〜3日に1回が推奨。毎日でも大きな不利益は少ないとされますが、ストレスや義務感が強いと逆効果です。また、禁欲が長すぎる(目安5日超)と精子DNA損傷増加の可能性があるため注意が必要です。

状況別・頻度の考え方(目安)

- 排卵期:1〜2日おきで十分(継続しやすさを優先)

- 精液所見に課題:2〜3日禁欲後にタイミングを集中

- 疲労・体調不良・月経中・産後:まず休養・回復を優先

- 毎日が負担:間隔を伸ばしてもOK。大切なのは継続可能性

「過多」の見極め:身体のサインを見る

東洋医学でも現代医学でも、個人差は大きく一律の線引きは困難。指標になるのは自分の回復力です。

- 翌日まで強い倦怠感・集中力低下が残る

- 睡眠の質悪化・頭痛・めまい・下痢などが増える

- PMSや月経痛の悪化、基礎体温の乱れが顕著

これらが続くなら、頻度は現在の体力に対して「過多」の可能性。間隔を空け、回復を優先しましょう。

「精」を養う生活と鍼灸

後天の精を増やす日常ケア

- 睡眠:夜更かし回避。とくに22時〜2時は肝血の再生の観点で重視。

- 食事:脾胃(消化)を整え、旬の食材をバランス良く。過食・偏食を避ける。

- 運動:息が上がりすぎない中等度を継続。過度は逆効果。

- ストレス:呼吸法・入浴・散歩などで自律神経を整える。

- 眼精疲労対策:作業は60〜90分ごとに休憩。

鍼灸の役割

- 血流改善:卵巣・子宮・精巣の循環を高め、卵子・精子の質を下支え。

- 自律神経調整:ストレス過多による交感神経優位を是正。

- 内臓機能調整:消化吸収を助け、栄養を「精」へ変換しやすい体に。

セルフケアで使われる代表的な経穴

- 関元:腎を補い、精を蓄える

- 三陰交:肝・脾・腎の要穴。婦人科全般に広く用いる

- 血海:血の巡りを整え、月経異常や瘀血傾向に

- 腎兪:腎機能の要点。冷え・腰痛・性機能の不調に

まとめ:頻度は「最適解」を探す旅

房事過多は東洋医学的には「精・血」の消耗として捉えられ、現代医学的には過度の禁欲やストレス、無理な頻度設定が不利になり得ます。指標は「体のサイン」と「続けやすさ」。睡眠・食事・運動・ストレス管理を整え、必要に応じて鍼灸で自律神経や血流、消化を整えていきましょう。

📚参考文献

- WHO (2010). WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen

- 一般社団法人 日本生殖医学会『生殖医療Q&A(旧 不妊症Q&A)2020年版』(2020年9月)

- 『黄帝内経・素問』

- 陳自明『婦人大全良方』

- 丹波康頼『医心方』

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

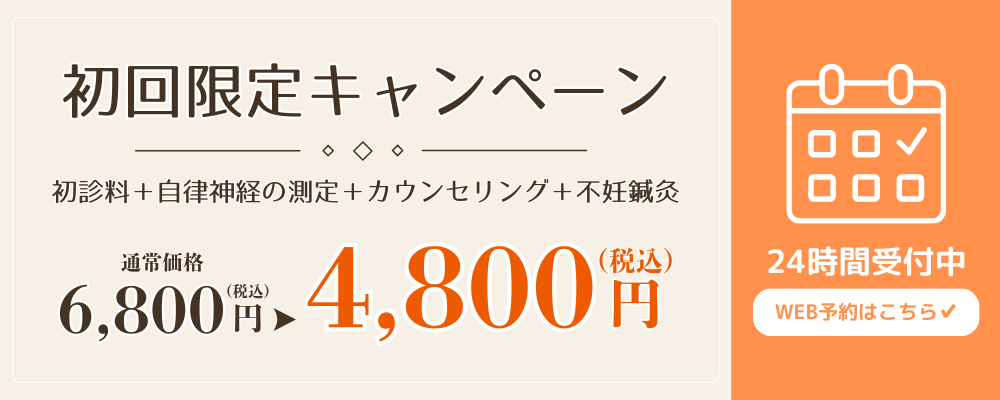

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀