2025年02月の投稿記事

卵子の質を高めたい方へ【妊活中に摂りたい栄養素とサプリ・食事法】

卵子を育てるためのサプリメントと食事から摂取できる栄養素

卵子の質を向上させるためには、適切な栄養摂取が重要です。今回は、卵子の健康に寄与するとされるサプリメントと、それらを食事から摂取できる食材について解説します。

卵子の質を高める主要な栄養素と食材

- 1. 葉酸(ビタミンB9)

- ✔️ DNA合成や細胞再生を助けるビタミンで、妊娠前からの摂取が推奨されます。

- ✔️ 胎児の神経管閉鎖障害のリスクを低減し、卵子の質を高める可能性があります。

- 【食品】ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、レンズ豆

- 2. ビタミンD

- ✔️ カルシウムの吸収を促進し、卵胞の発育や着床環境を整える作用があります。

- 【食品】鮭、サバ、イワシ(青魚類)、卵黄、きのこ類

- 3. ビタミンE

- ✔️ 強力な抗酸化作用があり、卵子の老化を防ぎ、生殖機能を維持します。

- 【食品】アーモンド、ひまわりの種、ひまわり油

- 4. 亜鉛

- ✔️ DNA合成や細胞分裂をサポートし、卵子の質や着床力を高めます。

- 【食品】牡蠣、牛肉、豚レバー、鶏肉

- 5. イノシトール

- ✔️ ホルモンバランスを整え、特に多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の改善に効果的です。

- 【食品】オレンジ、グレープフルーツ、豆類(大豆、レンズ豆)、玄米

- 6. DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)

- ✔️ 卵巣機能低下の改善が期待され、高齢の女性や卵巣機能が低下している方に有用です。

- 【食品】魚類(特に青魚)、鶏肉、牛肉、アボカド

- 7. メラトニン

- ✔️ 抗酸化作用により卵子の質向上や、体外受精の成功率を高める可能性があります。

- 【食品】赤身の魚や肉類、大豆製品、乳製品

- 8. コエンザイムQ10(CoQ10)

- ✔️ ミトコンドリアのエネルギー産生を助け、卵子の質を改善します。

- 【食品】牛肉、豚肉(特に心臓部位)、イワシ、サバ、マグロ

- 9. レスベラトロール

- ✔️ 抗酸化作用により卵子のミトコンドリアを保護します。

- 【食品】ブドウ(特に皮つき)、カカオ(ダークチョコレート)、ベリー類

- 10. カルニチン

- ✔️ 脂肪をエネルギーに変換し、卵子や精子の質向上に効果があります。

- 【食品】牛肉(特に赤身肉)、羊肉、鶏肉、魚類(タラ、サケ)

- 11. PQQ(ピロロキノリンキノン)

- ✔️ 細胞の老化を防ぎ、ミトコンドリアの活性を高めます。

- 【食品】納豆、ピーマン、ほうれん草、キウイ、パパイヤ

サプリメントの過剰摂取による肝臓・腎臓への影響

サプリメントは適量を守らないと、肝臓や腎臓に負担をかけることがあります。特に注意すべき成分は以下の通りです。

肝臓に負担をかけるサプリメント

- ビタミンA(レチノール):過剰摂取は肝障害を引き起こす可能性があります。

- 鉄分:過剰な鉄は肝臓に蓄積し、肝機能障害を招く恐れがあります。

- DHEA:ホルモン様作用により肝臓に負担がかかる場合があります。

- ハーブ系サプリメント(例:カバ、ブラックコホシュ):肝障害の報告があります。

腎臓に負担をかけるサプリメント

- ビタミンC:過剰摂取は腎結石の原因になります。

- ビタミンD:高カルシウム血症を引き起こし、腎臓に影響を与えます。

- カルシウム:過剰摂取は腎結石のリスクを高めます。

- 高用量のプロテイン:腎機能が低下している場合は特に注意が必要です。

サプリメント摂取で注意すべきポイント

- 上限量を守る:脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は体内に蓄積されやすいので、用量を守りましょう。

- 信頼できる製品を選ぶ:成分表示が明確で、安全性が確認されたものを選びましょう。

- サプリメントの併用に注意:複数の製品に同じ成分が含まれている場合があります。

- かかりつけ医や専門家に相談する:特に不妊治療中は専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

卵子の質を高めるためには、栄養バランスを意識した食事とともに、必要な場合に限りサプリメントを補助として取り入れることが効果的です。しかし、過剰摂取は肝臓や腎臓に負担をかけ、健康リスクを招く可能性があります。安心して妊活を進めるためにも、正しい知識を持ち、自分に合った方法で健康管理を心がけましょう。

関連記事

精子の質は健康寿命のバロメーター?男性不妊と身体のサイン

精子の質と健康寿命の関係:男性も知るべき重要な事実

不妊治療は夫婦で取り組むものですが、現実には男性が非協力的なケースも少なくありません。しかし、精子の質は単に妊娠の可能性に影響するだけでなく、男性自身の健康や寿命とも密接に関わっていることが分かっています。今回は、最新の研究をもとに「精子の質と健康」の関係について詳しく解説します。

精子の質は健康のバロメーター

精子の質が良好な男性は、全体的な健康状態が良い傾向にあることが研究で明らかになっています。例えば、精子の運動率が高い男性ほど、心血管疾患やがんのリスクが低いことが報告されています

また、2009年に発表されたAmerican Journal of Epidemiologyの研究では、精子の濃度や運動率が低い男性は、寿命が短い可能性が高いことが示唆されています。この研究は、精子の質が単なる生殖能力の指標ではなく、健康全般を反映していることを示しています。

精子の質が低下する原因と健康リスク

精子の質は、加齢だけでなく 生活習慣や健康状態 によっても大きく左右されます。特に以下の要因は精子の質を低下させることが分かっています。

- 喫煙・アルコールの過剰摂取

タバコや過度な飲酒は精子のDNA損傷を引き起こし、妊娠率を低下させます

- 肥満と運動不足

肥満の男性はホルモンバランスが乱れやすく、精子の数や運動率の低下が見られることが報告されています

- ストレスとメンタルヘルス

慢性的なストレスやうつ病は、精子の質を著しく低下させることが確認されています(Pasqualotto et al., Andrology, 2013)。

- 食生活の乱れ

地中海式食事(オリーブオイル・魚・野菜中心の食事)は精子の質を向上させるとされており、ジャンクフード中心の食生活は精子の数や質の低下につながります

精子の質を向上させるためにできること

- 禁煙・節酒を心がける

タバコをやめることで、精子のDNA損傷が減少し、質の向上が期待できます。アルコールも適量を守ることが重要です。

- 適度な運動を取り入れる

週に3~5回の適度な運動は、ホルモンバランスを整え、精子の運動率を高める効果があります

- 健康的な食生活を意識する

野菜・果物・魚を中心にした食事を心がけることで、精子の酸化ストレスを軽減し、質を向上させることができます。

- 睡眠をしっかりとる

睡眠不足は男性ホルモンの分泌を妨げ、精子の質を低下させます。1日7~8時間の睡眠を確保しましょう。

- ストレス管理を行う

瞑想やヨガ、適度な運動を取り入れ、リラックスする時間を作ることが大切です。ストレスが原因で精子の運動率が低下することが確認されています。

精子の質を改善することは、自分の健康を守ることでもある

男性の中には、「不妊治療は女性の問題」と考える人もいますが、それは大きな間違いです。 精子の質を改善することは、単に妊娠率を上げるだけでなく、がんや生活習慣病のリスクを下げ、自分自身の健康と寿命を守ることにつながります。

不妊治療に協力することは、将来の家族のためだけでなく、自分の健康にも大きなメリットがあります。今日からできることを少しずつ始めて、より健康な未来を目指しましょう!

参考

American Journal of Epidemiology, July 27, 2009.

関連記事

夜更かしは妊活の敵?就寝時間と妊娠率の関係

就寝時間と妊娠の関係:夜更かしが妊娠しづらくなる理由とは

「妊活を頑張っているのに、なかなか結果が出ない…。」そんなあなたの生活習慣の中で、「就寝時間」は意識されていますか?

最新の研究で、夜22:45以降に寝ることが不妊リスクを高める可能性があることが明らかになりました。さらに、肥満があるとそのリスクがより高まり、朝食をとることや太陽の光を浴びることが妊娠しやすい体づくりにつながることも指摘されています。

今回は、就寝時間と妊娠の関係について、最新の研究をもとに詳しく解説します。

夜更かしが妊娠に影響するって本当?

近年、睡眠と健康の関係が注目されていますが、妊娠に関しても無関係ではありません。特に、睡眠不足や就寝時間の遅れは、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、妊娠しづらくなる原因になると考えられています。

最新の研究によると、以下のことが報告されています。

- 22:45 以降に就寝する人は、不妊のリスクが上がる

- 睡眠不足が続くと、排卵やホルモンバランスに悪影響

- 特にBMI(体格指数)が高い人はリスクがさらに増加

- 朝食をとることや太陽光を浴びることが体内リズムを整え、妊娠しやすくなる

つまり、就寝時間が遅くなるほど妊娠しづらくなるということが、科学的に裏付けられてきているのです。

なぜ遅寝が不妊リスクを高めるの?

就寝時間が遅くなると、私たちの体にはどんな影響があるのでしょうか?

- メラトニンの分泌低下 → 卵子の老化が進む

メラトニンは「睡眠ホルモン」として知られていますが、実は卵子の質を守る抗酸化作用も持っています。就寝時間が遅くなるとメラトニンの分泌が減少し、卵子の老化が進む可能性があります。

- ホルモンバランスの乱れ → 排卵に影響

睡眠不足が続くと、エストロゲンやプロゲステロンのバランスが乱れ、正常な排卵が妨げられることがあります。特に、夜更かしによって自律神経のバランスが崩れると、月経不順や無排卵のリスクも高まります。

- ストレスホルモンの増加 → 妊娠のしづらさ

夜遅くまで起きていると、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増加し、妊娠に必要なホルモン分泌を阻害することが分かっています。ストレスは妊活にとって大敵。良い睡眠習慣を作ることが、ストレス軽減にもつながります。

肥満と夜更かしがダブルパンチで影響する?

今回の研究では、特にBMIが高い人(肥満傾向がある人)は、就寝時間の遅れによる影響をより受けやすいことが分かりました。

【肥満による影響】

- インスリン抵抗性の上昇 → 排卵障害を引き起こす

- エストロゲンの過剰分泌 → ホルモンバランスの乱れ

- 慢性的な炎症 → 着床しづらくなる

さらに、夜遅くに食事をすると、血糖値が上昇しやすくなり、ホルモンの分泌リズムが狂いやすくなることも影響の一因と考えられます。

朝の過ごし方が妊娠率を上げる?

妊娠しやすい体を作るには、夜の生活だけでなく、朝の過ごし方も大切です!

【妊娠しやすい朝のルーティン】

- 🌞 朝日を浴びる → 体内時計をリセット!

- 🕖 朝食をしっかり食べる → ホルモンバランスを整える

- 🚶♀️ 軽い運動 → 代謝UPで血流改善

特に朝日を浴びることで、セロトニン(幸せホルモン)が分泌され、夜にメラトニンへと変化し、睡眠の質が向上します。朝食をしっかりとることで、血糖値が安定し、ホルモンバランスも整いやすくなります。

妊活中にできる!快眠&早寝習慣

妊娠しやすい体づくりのために、「早寝習慣」を取り入れましょう!

【妊活のための快眠ルール】

- 🕙 22:30 までにベッドに入る(22:45 以降の就寝を避ける!)

- 📱 寝る1時間前はスマホ・PCを控える(ブルーライトが睡眠の質を下げる)

- 🍵 カフェイン・アルコールは控えめに(特に夕方以降は避ける)

- 🚶♀️ 日中に軽い運動を取り入れる(ウォーキングやヨガがおすすめ)

- 🌡 寝室の温度と湿度を調整する(快適な睡眠環境を作る)

まずは、「寝る時間を30分早める」ことから始めてみてください!

まとめ

- 22:45 以降の就寝は不妊リスクを高める可能性がある

- 特にBMIが高い人は影響が大きい

- 朝食と朝日を浴びる習慣が妊娠しやすい体づくりに役立つ

- 快眠習慣を取り入れることで妊娠の可能性を高められる

夜更かしを控えて、妊娠しやすい体をつくるために「睡眠習慣」を見直してみましょう!

参考文献

Front Endocrinol (Lausanne). 2024 Jun 20:15:1340131.

関連記事

38歳 保険適用での移植6回陰性後に自然妊娠

大阪市からお越しのMさん (38歳)が妊娠されました。

当院にお越しになるまで2年の不妊期間

- Mさん 38歳 職業は看護師(ご主人 38歳)

- 初診時の体調は良好。

- 鍼灸の経験はなし。

- 問診では、肩こり・腰痛・冷え性・むくみ・便秘・ストレス過多・学生時代にアトピー性皮膚炎の治療歴あり。

- 睡眠は、平均6時間 就寝0時~起床6時 夢をよく見る。

- 生理は、順調28~30日で規則的、生理痛あり。下腹部に重い痛みがあり、鎮痛剤を服用。経血量は多く、暗赤色。

PMSはイライラ、便秘がある。 - 食生活は、1日3食、外食は少ない。趣向品は甘いものを好み、お酒やたばこはなし。

- 2021年から妊娠を望まれて2年が経過、現在不妊治療のため不妊治療専門クリニックを通院され、体外受精の段階。今までに採卵2回(1回目凍結胚は1個、2回目は初期胚:1個、胚盤胞:4個凍結)、移植2回(保険適用)。1回目の移植で陽性が確認されたが8週で流産。次の移植の判定は陰性。クリニックの検査では、黄体ホルモン低値(移植後、ホルモン補充しても上がらない)、甲状腺機能がやや低値のためチラージン服用。

- 服用している薬・サプリメントは、チラージン、酸化マグネシウム(便秘)、葉酸・VE(妊活のため)

- 自身でされている妊活は、温活(全身浴)・運動・よもぎ蒸し。

なかなか前進しない不妊治療

Mさんは、体質改善と移植に向けて身体を整えたいとご希望し、2023年1月に宇都宮鍼灸良導絡院にお越しになりました。鍼灸は、週に1回、その時の不妊治療の段階に合わせて、その日の体調を伺い体質改善の施術を行いました。

2023年1月

鍼灸を始められた周期はERA検査を実施されて次の周期に移植を予定されていました。問診では体調良好とのことでしたが、お話を聞いていくと足のむくみとだるさ、肩こり、首の凝り(後頭部から耳の後ろ)、目の疲れ、頭痛、頻尿、便秘など様々な症状が慢性的に続いていることが分かりました。これらの症状は、生活習慣によるものや自律神経の乱れによる症状であるため、毎回その日の体調をお聞きし、その症状に合った鍼灸とERA検査に向けて子宮の血流促進をさせる鍼灸を行いました。ERA検査後は、「内膜がいつもりより2ミリ厚くなっていて前回の鍼が効いたのかも。」と仰っていました。

2023年2月 移植周期(保険適用3回目)

判定は残念ながら陰性でした。移植後、P4値が低いため薬を使用し補充していましたが、なかなか上がらないとのことでした。

2023年3月 移植周期(保険適用4回目)

判定は陰性でした。今回の移植で残りの凍結卵は初期胚1個ありましたが再度採卵を行うことになりました。

2023年4月 転院

採卵からもう一度治療をされるということでした。パートタイムで勤務されていて、職場を掛け持ちしながらの妊活だったので遅い時間まで診療しているところを選ばれました。

2023年5月 クリニック転院

転院されたクリニックでは、1度タイミング療法をされてからの採卵でした。採卵周期での鍼灸は、卵巣への血流を促進させ今までよりも卵の質が良くなるよう鍼灸とレーザーを行いました。合わせて、毎回その日の体調をお聞きし治療を行いました。採卵の結果は、11個採れた卵から初期胚1個、胚盤胞3個凍結でき、「今まででグレードが1番良かった。」と仰っていました。

2023年7月 お休み周期

次に自然周期での移植を予定されていました。今まで基礎体温がギザギザなことが多かったですが、「今週期はD2でしっかり低温期だったのが今日から体温が高温期みたいになった。」と仰っていました。今回、Mさんのホルモンバランスが良くなっているようです。

2023年8月 移植周期(自然周期)

移植に向けて子宮への血流促進を図る鍼灸レーザーを行いました。D16の時点で卵胞径は9ミリ、内膜は6ミリ。いつもD19頃に排卵されるので今回は成長がゆっくりとしていました。この時も子宮卵巣への血流促進を図り、翌週には卵胞の大きさが17ミリに成長していました。内膜の厚さは8.5ミリで「もう少し厚みが欲しい。」とクリニックから言われたとのことで本人に了承を得て、更に子宮の血流促進を図る手技を行い、内膜の厚さは8.5ミリから12.5ミリに変化していました。その後、凍結融解胚盤胞移植の結果はフライングでうっすら陽性反応が出ました。血液検査はhCG値10と低反応で化学流産になってしまいました。この結果にMさんは涙を流されていました。

2023年9月 検査と採卵周期

不育症検査とトリオ検査(先進医療などの保険適用内)、PGT-A(クリニックでの研究モニター募集により)を予定されていました。不育症検査の結果は問題なし。EMMA検査で善玉菌がゼロと分かり抗生剤が開始されました。PGT-Aのために行った採卵は、17個見えていた卵から7個だけが採れ、5個成熟卵、1個授精し凍結結果はゼロでした。クリニックの先生から「今回は卵を多くとるため今までと違う卵巣刺激法を行った。次は針を変える若しくは卵子活性法を考えましょう。」とのことでした。前回より良くない結果にMさんは納得がいかない様子でした。

2023年11月 採卵周期

今回もPGT-Aを予定されていました。D2での卵胞チェックは、卵巣左右に1個ずつ見えていました。見えている数が少ないのでPGT-Aを使用かどうしようか迷っておられました。この時も卵胞がしっかり成長してくれるよう卵巣への血流促進と体質改善の鍼灸を行いました。D13での卵胞チェックは11個の卵胞が見えました。最も大きいもので22ミリでした。MさんはPGT-Aを行う判断をされました。採卵の結果は、採れた数は約半分の6個でした。成熟卵は3個、胚盤胞は1個凍結(5BB)できPGT-Aに提出されました。この結果にMさんは涙を流されていました。採卵を続けるごとに結果が良くない方に進み、なかなか思うように治療が前に進まないことが続き、つらい気持ちで胸がいっぱいだったのかもしれません。以前からご本人からも転院の相談を受けていたこともあり、このタイミングでMさんは転院することを判断されました。

2023年12月 転院

新しいクリニックでの治療が始まりました。(この頃と同じ時にPGT-Aの結果が届きました。結果は破棄されることになりました。)まずは、タイミング療法を受けながら基本的な検査をもう一度受けることになりました。検査から低AMHが分かりました。今まで気づいていなかった原因でサプリメント(DHEA)の服用が追加されました。

2024年2月 採卵周期

新しいクリニックでの採卵(1回目)。卵巣刺激法はPPOS法。鍼灸も今まで通り卵巣への血流促進を図りました。結果は、7個見えていた卵から6個成熟卵が採れ、初期胚1個、胚盤胞5個が凍結でき過去最高の結果でした。この結果に少しホッとした様子でした。

2024年3月 移植周期

保険適用最後の移植はSEET法を選択されました。今回は内膜の成長も順調とのことでした。融解した胚盤胞は4ABから5ABに変化しました。結果は残念ながら陰性でした。

この時、Mさんは「今までは採卵後の移植は、いつもP4が低く薬を追加しても改善しなかった。今回はP4値がしっかりある。薬の内容もシンプル。」と仰っていました。クリニックによって治療の考え方が違うことが分かりました。

2024年5月 お休み周期で妊娠

次周期に移植を予定されていて、この間に子宮収縮検査を受けることになりました。また、Mさんは好きな沖縄旅行を計画されていました。旅行に行かれる前日に自然妊娠しているとご報告いただき、予想外の結果にMさんは驚かれていました。妊娠後もマタニティ鍼灸で妊娠8~10週の壁を越えて安定期に向けて、妊娠維持とつわり、便秘などの鍼灸を行い、2024年10月妊娠21週で鍼灸を卒業されました。妊娠30週で逆子が分かり、逆子治療を行い無事治ったと思われます。(逆子治療後、産科で確認し、もし戻っていなければまた連絡してくださいとお伝えしています。)

移植前のお休み周期で、なんとなくとったタイミング(本人談)で自然妊娠されました。体外受精の治療ステージでしたが、自然妊娠できる状態だったことが分かりました。

まとめ

これまで週に1回の鍼灸レーザーで子宮卵巣の血流促進と体質改善の施術を継続していました。何が良かったのか分かりませんが、Mさんがされていたこと全てが良い結果に繋がったのだと思います。クリニックによって治療の考え方や受ける治療も全く違い、治療の結果による心への影響は計り知れません。なかなか治療が前に進まない状況が続き、精神的なダメージが卵子へ影響していたのかもしれません。転院したタイミングを機に状況が変わったことがMさんの精神に良い影響を与えたのかもしれません。当院では妊娠しやすい身体づくりはもちろん、心の健康も重視し患者さんの些細な変化を見逃さないようにしています。クリニックを選ぶ時に何を重視するかは本当に大切で妊娠・出産までの道のりが大きく変わります。

Mさん、本当におめでとうございます。出産まであとわずかとなりました。無事出産されることを願っております。また何かあればいつでもサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ご家族3人で幸せなご家庭を築かれていってください。

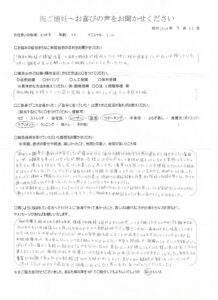

Mさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください。

1回目の移植で稽留流産、2回目の移植が陰性となり、他に何か出来ることがないか探してい 時に鍼灸が良いと聞いたので挑戦してみようと思ったため。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください。

自然妊娠 次の移植を控えていた前の周期で自己タイミング法での自然妊娠

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください。

レーザー・温活・ウォーキング ・サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください。

初めての鍼灸で最初は不安でしたが痛みもなくこれなら続けられそうと思い通わせて頂きました。毎回レーザーと鍼灸を受けていましたが、終わった後にはポカポカして身体が温まっているのを実感しました。自宅での温活と併せて冷え症は改善したと思います。

1番変化を感じたのは生理痛とドロッとした経血 がほとんどなくなったことでした。毎回その時の体調や治療のスケジュールに合わせた施術をして頂いたおかげで、便秘や腰痛などのマイナートラブルの改善や、採卵での凍結結果の改善、移植時の内膜が厚くなったりたりと通い始める前と比べて良くなったなと感じることがたくさんありました。

いつも正嗣先生にお願いしていたのですが、クリニックで聞けなかったことや疑問に思ったことを質問すると分かりやすく教えて下さり転院の相談にも乗って頂きました。施術中も世間話をしたり楽しく受けることが出来ました。

▢ 同じように悩まれている方ヘアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)、やメッセージがあればお願いいたします。

不妊治療を始めてから約2年半、保険での移植6回が上手くいかず、いつまで続けたらいいのか、でも諦められないからもう1回頑張ろうと思った矢先のまさかの自然妊娠でした。驚きしかなく、最初はまた流産してしまうかもしれないと不安ばかりでしたが、何とか安定期を迎えることが出来てひとまずホッとしているところです。不妊治療中は、先も見えないしいつまで続くのか分からない不安と恐怖で治療のことでいつも頭がいっぱいでした。周りに気軽に話せることでもなかったので、余計に一人で抱えこんでいた様に思います。

こちちに通うようになって、病院以外で治療について話せる場所があったのはとても大きいことでした。先生たちの豊富な知識と色んな方の経験談などを聞かせてもらって、自分の中の疑問が解決していくことで次はこうしてみようと前向きに治療に向かえたと思います。ありがとうございました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

関連記事

月経期のヨガはOK?妊娠しやすい体をつくるための注意点と実践法

月経中の身体の変化について

月経は、女性にとって毎月の自然な生理現象ですが、その過程でいくつかの複雑な身体の変化が起こります。その一例として、月経血が逆流して腹腔内に入ることがあります。これは稀な現象ではありますが、この期間中、子宮は内膜を排出するために収縮し、ホルモンバランスも変動します。そのため、適切なヨガの実践が重要になります。

月経血の逆流とは

月経血の逆流は、月経期間中に子宮内膜が子宮から排出される際、一部の血液や組織が卵管を通じて腹腔内に逆流する現象です。この現象は一般に「レトログレード月経」と呼ばれます。通常の月経では、子宮から膣を通じて外部に排出されるべき血液が、逆流してしまうことがあります。

逆流の原因

月経血の逆流の原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。

- 子宮の収縮:子宮筋の異常な収縮が逆流を引き起こす可能性があります。

- 卵管の形状や機能:卵管の閉塞や異常が原因となることがあります。

- ホルモンの影響:ホルモンのバランスが逆流に影響を与えることがあります。

※ヨガのポーズによっては逆流を促してしまうポーズがあります。

逆流による健康への影響

月経血が腹腔内に逆流すると、様々な健康問題が生じる可能性があります。

- 子宮内膜症:逆流した子宮内膜が腹腔内に着床し、炎症や痛みを引き起こします。

- 慢性的な骨盤痛:持続的な痛みや不快感が生じることがあります。

- 不妊症:子宮内膜症の進行によって不妊症の原因となることがあります。

対処法と治療

月経血の逆流に関連する問題に対処するための方法や治療法がいくつか存在します。

- 薬物療法:ホルモン療法や鎮痛剤の使用が一般的です。

- 手術療法:子宮内膜症の手術や卵管の処置が必要な場合があります。

- 生活習慣の改善:適切な運動や食事、ストレス管理が症状の緩和に役立ちます。

月経中にヨガをする利点

月経中にヨガを行うことで、以下のような利点があります。

- ホルモンバランスの調整

ヨガはホルモンバランスを整える効果があることが多くの研究で示されています。ヨガを習慣的に行うことで、副交感神経のバランスが整い、神経を静める脳内の神経伝達物質であるギャバ(GABA)の分泌が増加します。GABAは神経の興奮を抑え、ストレス、恐怖、抑うつ、不安を和らげる効果があります。 - メンタルの安定と幸福感の向上

ヨガはメラトニンの濃度を高めて睡眠を調整し、オキシトシン(「幸せのホルモン」として知られる)の濃度を高めることで幸福感を向上させます。さらに、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の分泌も増加し、天然の抗うつ剤として作用します。 - 血流促進

適切なポーズを行うことで骨盤内の血流が促進され、月経痛の軽減に役立つとともに、子宮や卵巣への酸素供給と栄養供給が増加し、妊娠しやすい身体作りに貢献します。 - ストレス軽減

ヨガのリラクゼーション効果により、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、ホルモンバランスを維持しやすくします。日本の研究では、ヨガのクラス後にセロトニンの分泌が上昇し、コルチゾールの抑制が確認されています。

避けるべきヨガのポーズ

一部の専門家は、月経血の自然な排出を妨げる可能性があるとして、以下のポーズを避けるべきだとしています一方で、医学的な明確な根拠は十分に確立されていません 。

- 太鼓橋のポーズ

- 肩立ちのポーズ

- 鋤のポーズ

- これらに類似するポーズ

ヨガの実践時の注意点

- 無理をせず、自分の体調に合わせる。

- 深い呼吸を意識して、リラックスを重視。

- 強いストレッチや圧迫を避け、ゆったりと動く。

- 月経中のヨガは個々の体調や感覚に従い、無理のない範囲で行うことが推奨される。

まとめ

月経期のヨガは、身体に負担をかけず、リラックスを促すことが重要です。また、ヨガを習慣的に行うことでホルモンバランスが整い、血流が改善され、妊娠しやすい身体が作られます。適切なポーズを選ぶことで、月経期を快適に過ごし、健康的なライフスタイルを維持することができます。

参考文献

- 太田裕伊, 藤雅之, 長澤佳穂, 山本康嗣, 丸岡寛, 津戸寿幸, 加藤俊. 後腹膜腔に発生した子宮内膜症性嚢胞の1例. 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌. 2022; 38(2): 219-223. doi: 10.5180/jsgoe.38.2_219.

関連記事

不妊の検査でわかること【妊娠への第一歩は正確な診断から】

不妊症の原因を明確にするためには、男女ともにしっかりとした検査が必要です。適切な検査を行うことで、原因を特定し、最適な治療を受けることができます。特に女性においては、卵巣機能やホルモンバランスの確認が重要です。

女性の不妊検査

女性側の不妊検査には、いくつかの重要なステップがあります。

- 基礎体温の測定

基礎体温を記録することで、排卵が正常に行われているか確認します。排卵後の体温上昇を見て、低温期と高温期がしっかりと分かれているかをチェックします。 - 頸管粘液検査

頸管粘液が精子をサポートするかを確認します。クラミジアなどの感染症も調べられます。 - フーナーテスト

排卵期に性交後、頸管粘液中の精子の運動性を確認し、精子が子宮内に進むことができているかを調べる検査です。 - 子宮卵管造影

卵管の通過性や子宮の形態に異常がないかを確認します。卵管閉塞や狭窄が不妊の原因となっていないかをチェックします。 - 経膣超音波検査

超音波を用いて子宮や卵巣の状態を確認します。卵胞の発育や子宮内膜の厚さを観察し、排卵のタイミングを把握することが可能です。 - ホルモン検査

脳下垂体や甲状腺から分泌されるホルモンの状態を確認し、ホルモンバランスに問題がないかをチェックします。 - AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査

AMHは、卵巣内にどれくらいの卵子が残っているかを測定する検査です。卵巣予備能の指標となるため、年齢や月経周期に関係なく、卵巣の機能を客観的に把握するための重要な検査です。特に、卵巣の機能低下や早発閉経のリスクを確認する際に有用です。 - 排卵と卵胞発育の確認

排卵が実際に起こっているか、卵胞が正常に発育しているかを確認することも不妊診断において欠かせません。経膣超音波を使って、排卵の兆候や卵胞の大きさを測定し、タイミングを正確に把握します。これにより、排卵障害や無排卵の原因を特定することが可能です。 - 抗精子不動化抗体

抗精子不動化抗体とは、精子を不動化させる作用を持つ自己抗体の総称であり、精子の活動を阻害することで卵子との受精を妨げ、免疫性不妊の原因となる。

不妊の検査にはさまざまな種類がありますが、基本的には上記のような検査を受けることが重要です。これらの検査は、不妊の原因を包括的に評価し、適切な治療方針を立てるための基盤となります。追加の検査が必要な場合もありますが、まずはこれらの基本的な検査を行うことをおすすめします。

男性の不妊検査

男性側では、精液検査が一般的ですが、これだけでは不十分な場合があります。精索静脈瘤や精子のDNA損傷といった精液検査で検出しにくい問題も存在します。したがって、精液検査に加え、触診を行ってくれる医療機関を選ぶことが重要です。

触診の重要性

男性の不妊症の診断において、触診は欠かせないステップです。精索静脈瘤や精管の異常は触診で初めて発見されることが多く、精液所見だけでは見つからない異常を発見できるため、触診や超音波検査を行ってくれる医療機関を推奨します。

まとめ

不妊症の検査は、正確な診断と早期の対応が妊娠への大切なステップです。女性はホルモンバランスや卵巣機能の確認を含め、男性は精液検査に加え、触診も含めた包括的な検査を行うことが重要です。適切な医療機関を選び、最適な治療を受けることが成功のカギとなります。

参考文献

- ・日本産科婦人科学会:「不妊カップルに対する検査のアルゴリズム」(最終アクセス日: 2025年1月23日)

- ・厚生労働省:「不妊治療の実態に関する調査研究について」令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「不妊治療の実態に関する調査研究(概要版)

- ・厚生労働省:「生殖医療ガイドラインの考え方」東京大学大学院医学系研究科産婦人科学大須賀穣1 2021.11.17 中医協