慢性疲労の原因は自律神経の乱れ?【疲労のメカニズム】

「何をしても疲れがとれない」「やる気が出ない」「寝ても眠い」—もしあなたがそんな慢性の疲労感に悩んでいるなら、その原因は自律神経の乱れにあるかもしれません。

自律神経は、ストレスへの対応と回復(休息)の切り替えを担う、体の重要なコントロールシステムです。しかし、長期的なストレスによりこのバランスが崩れると、全身にエネルギー的な負担がかかり、それが疲労として現れます。

この記事では、疲労のメカニズムを解説し、自律神経の乱れを整えるための選択肢の一つとして鍼灸をご紹介します。

疲れの原因は「自律神経の乱れ」

「いつも疲れている」「やる気がでない」「睡眠で疲れがとれない」—これらの悩みは、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れていることが背景にあるかもしれません。

自律神経は、ストレスへの対応と回復(休息)の切り替えを担っています。長期にわたるストレス負荷が続くと、全身の調整にエネルギー的な負担がかかり(エネルギー負債)、これが疲労として感じられやすくなります。

「疲れ」を理解するための視点

疲れの程度を理解するために、「経過」と「原因となるストレス」の2つの視点から見ていきましょう。

1. 疲労の経過

疲労はその経過期間によって分けられます。

- 急性の疲れ:数日で回復する一時的な疲れです。

- 持続する疲れ:数週間〜数か月継続する場合、基礎疾患や生活習慣の見直しが必要です。

- 慢性の疲れ:6か月以上続く疲労です。とくに活動能力の低下、労作後の増悪(PEM)、熟眠感の欠如が揃う場合は、ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)の可能性を考え、医療機関での評価が必要です。

2. 疲れを招く「5つのストレス」

以下の様々な負荷が重なることで、脳・自律神経・免疫・内分泌系の統合調節(アロスタシス)が乱れ、疲労や体調不良につながります(アロスタティック・ロードの概念)。

- 精神的ストレス:人間関係、仕事環境などの心理社会的負荷

- 身体的ストレス:過労、運動不足/過多、睡眠不足など

- 生理的ストレス:感染、栄養不良、ホルモン変動など

- 物理的ストレス:騒音、温度・湿度や天候、外傷など

- 化学的ストレス:たばこ、大気汚染、添加物・化学物質など

年齢と自律神経の変化

自律神経の働きは加齢の影響を受けやすく、自律神経バランスの指標である心拍変動(HRV)は、年齢とともに低下する傾向が報告されています。HRVは生活習慣やストレス管理の目安になります。

自律神経の乱れに対する「鍼灸」という選択肢

鍼灸は、自律神経の調整に役立つ介入方法の一つです。

メタ解析では、鍼灸が副交感神経トーンの指標(HRV)を高める方向に作用することが示唆されています。また、慢性の疲れに関しても、ME/CFS領域で鍼灸の有効性を支持する報告が増えていますが、「エビデンスの質の向上が課題」とされています。

睡眠の質低下や、慢性的な疲労感がある方は、生活習慣の見直しと並行して、鍼灸で「交感神経優位に傾いた状態にブレーキをかける」「回復モードへの切り替えを促す」ことが有効な場合があります。

特に妊活中の方にとって、ストレス・睡眠・自律神経の安定は全身状態を整える土台となり、妊娠を後押しする可能性があります(臨床の蓄積)。

まとめ

長引く疲れや不調の多くは、自律神経の乱れ、つまり体にかかるストレス負荷(アロスタティック・ロード)が原因です。特に6か月以上続く慢性疲労はME/CFSの可能性も考慮し、医療機関での評価が必要です。

鍼灸は、乱れた自律神経のバランスを整え、回復モード(副交感神経優位)への切り替えを促す選択肢となりえます。慢性疲労や妊活中のお悩みがある方は、生活習慣の見直しと合わせて、鍼灸院にご相談ください。

📚参考文献

- Santamaría-García H, et al. Allostatic interoceptive overload, 2024.

- Bobba-Alves N, et al. Energetic cost of allostasis, 2022.

- Palix C, et al. Allostatic loadレビュー, 2025.

- CDC. IOM 2015 診断基準, 2024更新.

- CDC. Diagnosing ME/CFS, 2024更新.

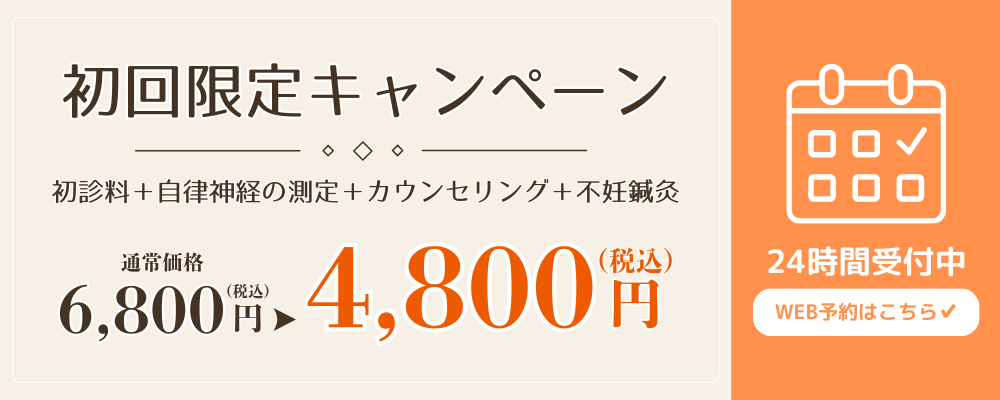

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院では、丁寧な問診で状態を把握し、生活・睡眠・食事・運動のセルフケアと併せて、鍼灸で無理のない回復をサポートします。スタッフは全員、女性鍼灸師です。