【首の冷えが原因?】寝ても取れない疲れと睡眠の質の関係性|自律神経を整える就寝時の首ケア

「ぐっすり眠ったはずなのに、なぜか朝から体が重い…」「寝ている間に首が冷えて、疲れが取れない気がする…」

もしあなたがそう感じているなら、その不調は、眠っている間の「首の冷え」が原因かもしれません。首は、脳と全身をつなぐ非常に重要な部位であり、そのケアがおろそかになると、睡眠の質や日中の体調に大きな影響を及ぼします。

本記事では、首の冷えが睡眠の質を低下させ、慢性的な疲労につながるメカニズムを、特に自律神経との関係に注目して詳しく解説します。

首の冷えが「疲れ」につながるメカニズム

首は、脳への血流や体温調節に大きく関わる部位です。就寝時に首が冷えすぎると、体温調節中枢が誤作動を起こし、深部体温がスムーズに下がりにくくなり、眠りが浅くなる可能性があります。

眠っている時に首を冷やすことが疲労感につながる主な理由は、以下の3つのメカニズムが関係しています。

1. 自律神経機能の乱れ:深い睡眠の妨げ

首には、体の機能を調整する自律神経(交感神経と副交感神経)の通り道があります。

- 冷えによるストレス: 首が冷えると、体はストレスを感じ、リラックス時に優位になるべき副交感神経の働きが抑制され、緊張時に働く交感神経が優位になりやすくなります。

- 睡眠の質の低下: 交感神経が優位な状態では、体を修復する深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられ、眠りが浅くなる傾向があります。これにより、体が十分に休息できず、夜間覚醒が増えるほか、疲労回復力が低下して翌朝の疲労感につながります。

2. 脳への血液循環の低下:疲労物質の滞留

首には、脳に酸素と栄養を供給する重要な血管(頸動脈や椎骨動脈)が通っています。

- 血管の収縮: 首が冷えるとこれらの血管が収縮し、血流が悪くなります。

- 酸素・栄養不足: 脳や全身の筋肉への酸素供給が不足し、疲労物質の排出も滞るため、首・肩こりや頭痛、そして翌朝に強い疲労感が残ってしまう可能性があります。首は「脳の延長部分」とも捉えられるほど、脳への影響が大きいため、特に注意が必要です。

- 老廃物の排出停滞: 首の周りには、体内の老廃物や不要な水分を排出するリンパ節が集中しています。首が冷えることでリンパ液の流れが悪くなると、老廃物の排出が滞り、首や肩のこり、全身のむくみや疲労感として現れることがあります。

- 免疫力の低下: 首の冷えによる自律神経の乱れや血流悪化は、免疫力の低下も招き、慢性的な疲労感につながると考えられます。

- ネックウォーマーや薄手のスカーフ: 睡眠中に首元が冷えやすいため、締め付けすぎない、ゆったりとした素材のネックウォーマーや薄手のスカーフ、またはタートルネックのパジャマなどを着用し、首を冷気から守りましょう。

- 寝具の調整: 枕や掛け布団で首回りの温度を適切に保ちます。深部体温を下げる(入眠を促す)一方で、首元は冷やしすぎない温めと放熱のバランスが重要です。

- 高さと形状: 首のカーブに合った、適切な高さと形状の枕を選ぶことが非常に重要です。不適切な枕は首に負担をかけ、血管や神経を圧迫し、睡眠の質を悪化させる可能性があります。

- 素材: 柔らかすぎず硬すぎない、適度な反発力のある素材がおすすめです。

- 室温・湿度: 寝室が寒すぎると、無意識に体が緊張し首も冷えやすくなります。就寝中も適度な室温(一般的に18〜22℃程度)に保ち、また、適切な湿度(50〜60%)を保ちましょう。

- 冷房対策: 冷房の風が直接首に当たらないように、風向きを調整するか、寝る位置を工夫しましょう。

- 松井孝嘉(2012)「頸性神経筋症候群」『NURES TREND』7月号

- 松井孝嘉『「スマホ首」が自律神経を壊す』

- Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. Journal of Physiological Anthropology. 2012;31:14.

- Lan L, Qian XL, Lian ZW, Lin YB. Local body cooling to improve sleep quality and thermal comfort in a hot environment. Indoor Air. 2018 Jan;28(1):135-145. doi:10.1111/ina.12428.

- Xu X, et al. A review of human body temperature, sleeping thermal comfort and sleep quality. ScienceDirect Review. 2024.

- Minor K, Bjerre-Nielsen A, Jonasdottir SS, Lehmann S, Obradovich N. Ambient heat and human sleep. arXiv. 2020 Nov 13.

3. リンパの滞りと免疫力の低下

質の良い睡眠と健康のための「首の温熱ケア」

首を冷やさないようにすることは、質の良い睡眠と自律神経のバランス維持に非常に効果的です。今すぐ始められる具体的なケア方法をご紹介します。

1. 就寝時の温熱管理

2. 適切な枕の使用

3. 寝室環境の管理

💡豆知識:冷やしすぎも逆効果

研究では、高温環境下での首や背中の局所的な冷却が睡眠効率を改善することも報告されていますが、日常的な環境で首を冷やしすぎることは、自律神経リズムの乱れや血流悪化、睡眠の質低下を招くリスクが指摘されています。

首を守って、スッキリ目覚める毎日を!

首は、脳への血流、神経伝達、自律神経の調整など、私たちの健康を支える上で欠かせない重要な役割を担っています。眠っている間に首を冷やすことは、これらの機能に悪影響を及ぼし、自律神経の乱れ、血液循環の低下、疲労感の蓄積を招く原因となります。

ぜひ、今夜から寝るときの首のケアを取り入れてみてください。適切な首の温熱ケアで、血流やリンパの流れが整い、自律神経のバランスが保たれやすくなります。翌朝の目覚めがスッキリとし、「だるい」から「スッキリ!」に変わるはずです。

妊活中の方へ

妊活においても、首の冷えは軽視できません。首の血流が悪化し自律神経が乱れると、全身の血行が低下し、子宮・卵巣への栄養や酸素の供給が不足します。これは、卵巣機能の低下や着床率低下、ホルモンバランスの乱れにつながり、妊娠成立に不利な状態を招きます。妊活中は特に首元の冷え対策を行い、睡眠の質を保つことが、妊娠しやすい体作りへ直結します。

Q. 就寝中に首が冷えると、なぜ疲れが取れないのですか?

自律神経が乱れるからです。首の冷えがストレスとなり、リラックスに必要な副交感神経の働きを弱め、深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられ、疲労回復が不十分になります。

Q. 首の冷えは他にどのような悪影響がありますか?

血流が悪化し、脳への酸素や栄養の供給が不足するため、首・肩こり、頭痛、慢性的な疲労感につながります。また、体温調節が乱れ、入眠しにくくなることもあります。

Q. 首の冷えを防ぐには、どうすれば良いですか?

首元を適切に保温しましょう。締め付けないネックウォーマーや薄手のスカーフを活用し、冷房の風が直接当たらないように注意します。また、首のカーブに合った枕を選ぶことも重要です。

Q. 妊活中に首の冷え対策は必要ですか?

はい、非常に重要です。首の冷えによる血流や自律神経の乱れは、子宮・卵巣への血行を悪化させ、卵巣機能の低下や着床率の低下につながる可能性があるため、対策が推奨されます。

📚参考文献

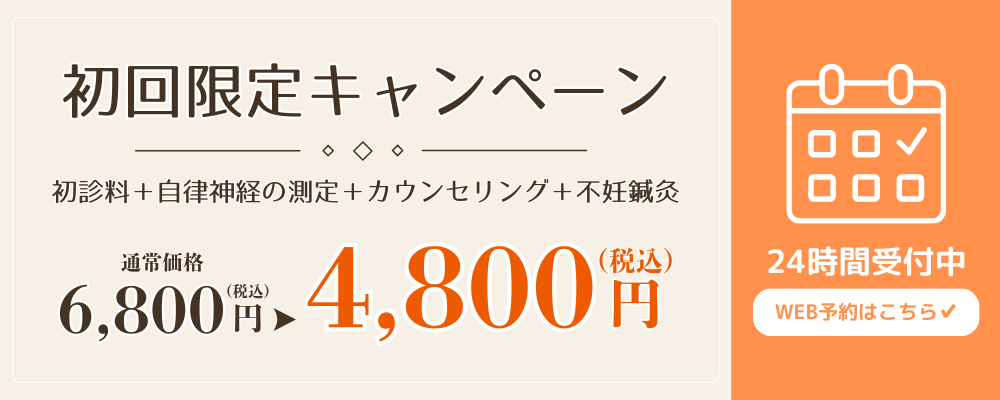

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

首の冷えや自律神経の乱れによる不調、妊活のお悩みはございませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院では、お一人おひとりの体質に合わせた施術をご提供しております。ご予約はこちらからお気軽にご相談ください。🍀