2023年06月の投稿記事

雨の日のだるさ対策【妊活中の体調不良を軽減する方法】

湿気と気の流れ

東洋医学では、体内のエネルギー(気)の流れが健康状態に影響すると考えられています。雨の日や湿度の高い日は、外部からの湿気が体内に侵入し、”湿邪”と呼ばれる病的な状態を生じるとされています。この湿邪が気の流れを妨げると、だるさを引き起こします。

では、これをどう防ぐか。以下の対策が有効です。

食事

湿邪を払うためには、食事も重要です。体を温め、気の流れを良くする食材を選びましょう。例えば、ショウガやニンニク、ネギなどの香辛料や、豆類、温かいスープやお茶などがおすすめです。

運動

適度な運動は気の流れを良くし、湿邪を払うのに効果的です。ストレッチやヨガなどのゆったりとした動きの運動がおすすめです。

陰と陽のバランス

東洋医学では、陰と陽のバランスが健康に重要とされています。雨天は陰性(冷たさ、湿度、静けさなど)が強くなり、これが体内の陰陽バランスを崩し、身体のだるさを引き起こすことがあるとされています。

陽のエネルギーを高める行為が有効です。具体的には、暖かい食事や飲み物を摂る、温かい環境で過ごす、体を動かすなどが挙げられます。さらに、静けさを利用してリラクゼーションタイムを設けるのもおすすめです。

関節と湿気

雨の日には気圧が低下することが多く、これが関節に影響を及ぼすとされています。湿度の高い環境は関節炎の症状を悪化させる可能性があり、それが全身のだるさに繋がるとも考えられています。これに対する対策としては以下のようなことが有効です

適度な運動

関節の動きを保つためには、適度な運動が重要です。特に、関節を動かすストレッチや、軽いエクササイズが有効です。ただし、無理な運動は逆効果になる可能性もあるので、自分の体調と相談しながら行ってください。

夏の過ごし方と熱中症対策

暑い夏の日は、冷たすぎる飲み物やエアコンによる冷房で体温が下がりすぎないように注意しましょう。また、炎天下での激しい運動は熱中症を引き起こす原因となるので、涼しい室内や早朝・夕方などの涼しい時間帯に行うと良いです。熱中症予防には以下のことを心掛けてください

水分補給

汗をかくことで体から水分が失われます。定期的に水分を補給しましょう。特に運動後や暑い環境にいた後は、水だけでなく電解質(ミネラル)も一緒に補給することが重要です。

適度な休息

長時間暑い環境にいると熱中症を引き起こす可能性があります。定期的に涼しい場所で休息を取り、体温を下げましょう。

これらの対策を実行することで、雨の日や湿度の高い日、暑い夏でも体調を保つことができます。雨の日のだるさを和らげ、妊娠しやすい身体を維持しましょう。

参考文献

<第2回>胃腸元気の漢方薬で梅雨どきを健やかに過ごす 冷たい飲食物を避けて香りでリフレッシュを. (2016). ことぶき, 36(6), 62–64.

関連記事

鍼灸で整える妊娠しやすいお腹づくり

妊娠を希望している方にとって、「お腹の状態」がとても重要だということをご存知ですか?実は、お腹には“妊娠しやすいお腹”と“妊娠しづらいお腹”があるのです。

妊娠しづらいお腹の特徴

以下のような状態のお腹は、妊娠しにくくなっているサインかもしれません。

- カチカチと硬いお腹

瘀血(おけつ)や余分な脂肪で、下腹部が固く緊張している状態。 - ふにゃふにゃで力がないお腹

筋力やエネルギーが不足していることが考えられます。 - ひんやり冷たく突っ張っているお腹

特に鼠径部(そけいぶ:脚の付け根)が冷えていたり、張り感がある場合。

このようなお腹は、血流が滞っていたり、ホルモンバランスが崩れているサインかもしれません。

妊娠しやすいお腹とは?

理想的なお腹は「つきたてのおもち」のように、柔らかくて、温かくて、ふっくらしていることが特徴です。

- 弾力がある

押すと心地よく沈む感触があり、押されても痛みを感じません。体の元気さやストレス状態も表れます。 - 冷えにくい

ふんわりと温かく、下腹部の血流が良い状態です。体が冷えていると、卵巣や子宮の働きも鈍くなってしまいます。

鍼灸で「妊娠しやすいお腹」へ

硬くて冷たいお腹は、肥満・便秘・ストレス・月経異常・子宮や卵巣の機能低下などが原因になっていることがあります。鍼灸では、そのようなお腹を柔らかく、ふっくらとした妊娠しやすいお腹へ導くお手伝いが可能です。

- お灸や吸玉で体を温め、冷えを改善

- 気血の巡りを整えることで、自律神経を整え、ホルモンバランスの調整をサポート

個々の体質に合わせた施術で、妊娠しやすい体づくりを目指します。

妊活中の方へ

大阪で不妊に悩まれている方に、私たちは体質改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。

「妊娠を希望しているけれど、なかなか結果が出ない…」

「冷えや体の不調が気になっている…」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。お一人おひとりのお腹の状態を丁寧に見ながら、最適なケアをご提案いたします。

関連記事

4年間妊活を続けた今、妊娠23週を迎えました 41歳

西宮市 からお越しのRさん(41歳)が妊娠されました。

妊娠23週に至るまで約4年

2019年11月当院にお越しになったRさんは妊活を始めてから1年が経過しており、体外受精の段階でした。

体質は低AMH0.3で授精しても分割しない、既往歴は卵巣嚢腫、子宮筋腫がありました。

こちらで鍼灸を始められた時は、採卵若しくは移植を計画されておられ今後の不妊治療のために鍼灸を始めたいとご希望でした。

現在に至るまで2回転院をされておられ、そのたびに採卵結果が向上したり、判明していなかった原因が見つかるなど、少しずつ妊娠へ近づいていきました。

2019年11月から妊娠に向けて鍼灸でサポートを行い、2023年6月に妊娠23週を迎えました。

約3年間の妊活の中で採卵を何度もされ凍結卵を増やし、移植前に子宮内にポリープが見つかったり、コロナ禍で妊活をお休みされたり、流産や転院を経験されたり、EMMAで問題が見つかるなどこれまでの道のりは振り返るととても大変なものだったと思います。

それでもあきらめずに気長に続けてこられたRさん。

ご懐妊されて私たちも本当に嬉しく、喜んでいただけて良かったです。

この度は本当におめでとうございます。

母子ともに健康で安心な出産に向けてこれからもしっかりサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

生まれたその時は赤ちゃんを抱っこした写真を是非見せてください。

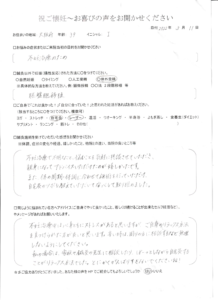

Rさん妊娠お喜びの声

▢お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

↓ ↓ 下記の記事もご覧ください ↓ ↓

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。

夏の子宮冷えを防ぐ温活法とは?

夏は汗も多くかき、冷たいものを飲用してしまうため、冬より冷えている方が多くいらっしゃいます。

子宮は後ろ側を温めるべき

不妊の方は子宮が冷えていることがあります。子宮は膀胱の後ろに位置しているため、下腹部の前を温めるよりも後ろ側を温める方が効果的です。子宮を温める方法としては、お腹の前側だけでなく、仙骨周辺からも温めることが有効とされています。子宮は腹部の奥深くに位置しており、お腹の前側を温めるだけでは効果が限定的です。

内臓の動脈血を温める

身体を温める方法の一つは、内臓を通る動脈血を温めることです。子宮の動脈血は内腸骨動脈から子宮動脈に流れており、内腸骨動脈はお尻側を通っています。そのため、お尻側の仙骨のあたりを温めることで、子宮を温めることができます。仙骨は骨盤の一部であり、子宮の近くに位置しています。仙骨周辺を温めると、骨盤内の血流を促進し、子宮に温かい血液を送ることができます。これにより、子宮の温度を適切に保つことが期待されます。

お灸の利用を検討する

お灸は子宮を温めるための一つの方法です。お尻側の仙骨周辺にお灸を行うことで、温熱効果を得ることができます。ただし、お灸を使用する際は適切な方法や注意点について、医師や専門家の指導を仰ぐことが重要ですし、説明書をよく読んでくださいね。

注意:カイロによる低温やけどの痕はなかなか消えないため、カイロを使用する際には注意が必要です。

参考文献

松本紘斉. (2005). 冷え性. ことぶき, 25(3), 50–51.

関連記事

36歳 2回の流産を乗り越えて妊娠・出産のご報告

2回の流産

原因不明の不妊について

不妊の原因が「原因不明」と診断される場合、産婦人科や不妊治療専門クリニックで一般不妊検査を行っても、何らかの特定の原因が見つからない状態を指します。

そして、それにも関わらず半年以上タイミングを合わせても妊娠に至らない場合をいいます。

つまり、Mさんには特に問題がなく、妊娠がうまくいかない原因がわからないということでした。

その状態で2年間妊活を続けられていたので、精神的な負担も感じておられたと思います。

「原因不明」の場合、今後2通りの選択肢があります。

- このまま自然妊娠の可能性を探る(タイミング法)

- 一般検査以上に掘り下げて本格的に調べてみる

(1年以上妊娠に至らない場合、女性が35歳以上の場合は、2番目の方法をお勧めします。)

参考:原因不明不妊症(杉山産婦人科)

鍼灸が不妊治療に有効かどうかについては、研究結果によって異なる見解があります。

いくつかの研究は、鍼灸が不妊治療に役立つ可能性があることを示唆しています。

鍼灸は、女性の月経周期を正常化し、卵巣の機能を改善することができます。

また、鍼灸が血流を増加させ、子宮内膜を改善することも示唆されています。現代医学的な見地からは、原因不明の不妊に対して、鍼灸がどの程度効果があるかについては科学的に確立された研究結果はまだありません。

ただし、鍼灸は身体のバランスを整え、ストレスを軽減する効果があるとされています。

これらの効果が、不妊に直接的な影響を与えるわけではありませんが、不妊治療においてストレスの軽減が効果的であることが知られています。

鍼灸が不妊治療に有効かどうかについては、様々な研究がされており効果が確認できているものもあります。

いくつかの研究は、鍼灸が不妊治療の助けになる可能性があることを示唆しています。

鍼灸は女性の月経周期を正常化し、卵巣の機能、男性機能を改善する期待ができます。

また、鍼灸が血流を増加させ子宮内膜を改善することも示唆されています。

現代医学的な見地からは、原因不明の不妊に対して鍼灸がどの程度効果があるかについては科学的に確立された研究が少なく今後も研究を続けていく必要があります。

ただし、鍼灸は心と身体のバランスを整え、ストレスを軽減する効果があるとされています。

これらの効果が、直接的な影響を与えるわけではありませんが、原因不明の不妊に鍼灸は効果的であることが知られています。

また、流産を経験された方にはマタニティ鍼灸で子宮の血流を促進させるツボを選び妊娠が維持できるよう毎回施術を行います。

Nさん妊娠お喜びの声

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

Nさん、今まで本当によく頑張ってこられましたね。

この度は本当におめでとうございます。

Nさんの妊活にささやかながらサポートすることができ光栄に思います。

また肩こりや腰痛などつらい症状に鍼灸をさせていただきますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

↓ ↓ 下記の記事もご覧ください ↓ ↓

鍼灸を受けて1ヵ月で自然妊娠 36歳(2019.11.22)

39歳 不育症 体外受精で妊娠30週のご報告(2023.1.22)

鍼灸を通い始めてから初めての人工受精で妊娠 40歳 (2019.9.11)

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。

不妊治療がつらい やめどきはいつ?

Q不妊治療のやめどきはいつ?

★さん(44歳)からメールをいただきました。 採卵しても良い卵がとれず、薬の副作用や仕事を休むプレッシャーで 不妊治療がつらくて、いつも悩まれていた★さん。 採卵しても空胞だったり、とれても分割しないことも多くなり、久しぶりに胚盤胞まで育った3AAの卵をシート法で戻されましたが、着床されませんでした。

そんな★さんからのメールは

「先生、こんにちは。 やはり今回も着床はしませんでした。 これで、治療をやめようと思います。 不妊治療がつらくて、続けたらいいのか諦めてやめた方がいいのか悩んでいた時に、

先生に 「やめ時って、ふっと訪れてもうこれ以上は無理かなぁって自然に思える時がくるから、 それまで頑張ったら?でないと後悔するよ」と言われて そんな時が来るのかなぁって思っていましたが、今はすがすがしい気分です。

お世話になりました。 治療はつらかったけど、鍼灸に通っている時は楽しかったです。 次は更年期でお世話になるかもしれません。 先生、皆さんありがとうございました。」

不妊治療のやめどき

不妊治療を長く続けていらっしゃる方から、

「いつまで続けたらいいの?」

「ここまでしたら、結果が出るってわかってたら頑張れるけど」

というお声をいただきます。

上記の★さんにお話ししたのは自分の体験からお伝えしました。

ネットで不妊治療のやめどきを調べると

不妊治療のやめどきは、個人の状況や治療の進行具合によって異なります。一般的には、以下のような場合に不妊治療を考え直すことがあります。

一定期間の治療が効果がない場合:不妊治療には様々な方法があり、個人の状況によって治療の期間や方法が異なります。しかし、一定期間の治療を試みても妊娠が成立しない場合は、治療の効果が限定的である可能性があります。医師と相談しながら、適切なタイミングで治療を見直すことが重要です。

体への負担や精神的なストレスが大きい場合:不妊治療は体に負担をかける場合があります。また、治療の過程で精神的なストレスを感じることもあります。体力や精神的な負担が過大になった場合は、一時的または永久的に治療を中断することが検討されます。

経済的な負担が大きい場合:不妊治療は高額な費用がかかる場合があります。治療にかかる経済的な負担が大きすぎる場合、治療を中断することが選択肢になることもあります。ここでも、個々の状況や優先事項を考慮しながら判断する必要があります。

的な回答が得られますが、

実際の患者さまが妊活をやめるときによくおっしゃるのが

妊活をやめる本音

「もう疲れた」:妊活って本当に時間とエネルギーがかかるし、会社への気疲れもあるし、精神的にも大変なことが多くて。高齢だから妊娠できても流産するし、それに伴うストレスや不安も重なって、もう疲れました。

「経済的な負担が大きい」:ここまで続けてきて、今更やめられないって思うけど、不妊治療や妊活にはお金がかかるし、保険も使い切ったし、治療の費用も高額。経済的な負担が重くなってきて、老後のことも、物価もあがってるし、これ以上続けるのは難しいって思いました。

「年齢やタイミングの制約」:歳を重ねるごとに、体力的にも精神的にも、結果をみても妊活を続けることが難しく、もう心が折れました。

新たな選択肢や人生の幸せを見つけたい:妊活を辞めることで、夫婦二人の人生の幸せを見つけたいって思うことにしました。子供を持つことが必ずしも幸せの保証ではないし、どうしてもの時は養子も考えます。

これらは40代半ばを迎えた人の声が大半だけど、妊活は人それぞれの選択であり、自分自身の幸せを追求することが大切だから、自分の気持ちをじっくりと考えて公開しないように判断してくださいね。

早発閉経・早発卵巣不全と鍼灸の可能性

早発卵巣不全と早発閉経の違いとは?

『産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第4版』によると、早発卵巣不全(POI:Primary Ovarian Insufficiency)とは、40歳未満で卵巣からの月経がなくなる状態(卵巣性無月経)を指します。

この中には、以下の2つの状態が含まれます。

- 早発閉経(Premature Menopause)

卵胞が枯渇し、自然に月経が完全に止まった状態。12か月以上の無月経が続くと診断されます。 - ゴナドトロピン抵抗性卵巣(ROS)

卵巣がホルモンに反応せず、排卵できない状態。月経再開や妊娠の可能性が残る場合もあります。

つまり、早発卵巣不全は「妊娠の可能性が残る」こともありますが、早発閉経は「妊娠が難しい状態」とされています。

英語での表現と近年の用語の傾向

- 早発閉経:Premature Menopause

- 早発卵巣不全:Primary Ovarian Insufficiency(POI)または Premature Ovarian Failure(POF)

※「Gonadotropin-resistant ovary syndrome(GROS)」や「Resistant Ovary Syndrome(ROS)」といった表現は、最近ではあまり使用されていません。

【実例】鍼灸治療で月経が戻ったTさんのケース

Tさん(40代女性)は、4年間の不妊治療にもかかわらず妊娠できず、免疫的な問題や夫婦関係の悪化から離婚を経験。その後、精神的ストレスとともに月経が止まりましたが、婦人科を受診することなく、妊娠を諦めかけていたそうです。

ところが、2021年8月に更年期のような症状が現れ、妊娠の希望が再燃。当院で週1回の鍼灸治療を継続したところ、少しずつ月経が回復し、2022年6月には7日間の正常な月経が戻りました。子宮内膜もしっかり排出され、体の変化が目に見える形で確認されました。

卵子凍結という新たな選択肢

現在Tさんは、将来の妊娠を見据え、卵子凍結を検討されています。40歳を超えているため、卵子の数や質の低下リスクがあるからです。

卵子凍結とは?

今の状態の卵子を凍結保存し、将来必要なときに体外受精などで使用する方法です。年齢による卵子の劣化を避けるため、できるだけ若いうちに行うことが推奨されています。

AMH検査で卵巣の予備能力を確認し、医師と相談しながら適切なタイミングで凍結するのがポイントです。

将来の妊娠を考えるすべての方へ

近年では、医学的な理由やライフプランに合わせて卵子凍結を希望される方が増えています。特に以下のような方にとって、卵子凍結は重要な選択肢です。

- 今すぐの妊娠は考えていないが、将来的に希望がある方

- 病気や治療の影響で妊娠が難しくなる可能性がある方

- パートナーがまだいないが将来のために準備をしたい方

鍼灸での体質改善もあわせて

Tさんのように、鍼灸によってホルモンバランスが整い、月経が回復した例もあります。ただし、すべての方に同じ効果が得られるとは限りません。大切なのは、自分の体としっかり向き合い、必要なケアや選択肢を持つことです。

また、ストレス管理・栄養・運動など、日々の生活習慣の見直しも妊娠に向けた大切な準備になります。

最後に

「もしかして自分も早発閉経かも…」「卵子凍結って難しそう…」

そう思ったときこそ、行動に移すタイミングです。鍼灸という自然療法と、現代医療の力を組み合わせて、あなたの将来に可能性を広げる選択を一緒に考えていきましょう。

関連記事

月経量が少ない原因と鍼灸での改善法

Q:経血量の減少

不妊治療を始めてから月経量が少なくなってきたので、鍼灸で改善できますか? 「不妊治療を始めて2年が経ちますが、月経量が毎回減ってきています。 鍼灸で血流をあげると良いとネットでみたのですが、そのような治療も不妊の鍼灸に入っていますか?」 と、38歳の女性からお問合せをいただいたので、お答えします。

過少月経

月経は、約1カ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血です。通常、月経周期は25~38日間で、その変動は±6日以内です。出血持続日数は3~7日間(平均4.6日)、経血量は20~140gです。月経の出血量による分類として、以下のような区分があります。

過少月経(Hypomenorrhea): 出血量が20mL以下の異常に少ない月経を指します。

正常月経(Normal menstruation): 出血量が一般的な範囲内であり、月経周期も25~38日の間に収まっています。

過多月経(Hypermenorrhea): 出血量が140mL以上の異常に多い月経を指します。

このようにまとめると、月経は約1カ月の周期で起こり、通常は25~38日間の間隔であり、出血持続日数は3~7日間(平均4.6日)です。出血量によっては、過少月経(20mL以下)や過多月経(140mL以上)として分類されます。ただし、個人差や特定の状況によってこれらの範囲から逸脱することもあります。

参考文献:齋藤寿一郎. (2018). 過少月経の診断と治療. 産科と婦人科, 43(11), 1315.

ホルモンやストレスの影響

- ホルモン療法の影響: 不妊治療にはホルモン療法が含まれることがあります。ホルモンの使用や調整によって、月経周期や出血量が変化することがあります。

- 卵巣機能の低下: 不妊治療による卵巣刺激や排卵誘発剤の使用は、一部の女性で卵巣の機能低下を引き起こす可能性があります。卵巣機能が低下すると、月経血の量や周期が変化することがあります。

- 子宮内膜の変化: 不妊治療によって子宮内膜が変化することがあります。子宮内膜の厚さや質が影響を受け、月経血の量が減少することがあります。

- ストレスや心理的要因: 不妊治療は身体的・精神的な負担を伴うことがあり、ストレスや心理的な要因が月経に影響を与えることがあります。ストレスや緊張が月経血の量や周期に変化をもたらすことがあります。

薬の副作用

不妊治療など何もしていないで、月経量が減少しているのなら無月経に発展することもあるかもしれませんが、不妊治療をされているならクロミッドなどの副作用が考えられます。

月経に関与するホルモン

エストロゲン: エストロゲンは女性ホルモンの一種であり、子宮内膜の成長を促し、月経周期を調節する役割があります。不妊治療では、エストロゲンがサプリメントや薬剤として使用されることがあります。

プロゲステロン: プロゲステロンは黄体ホルモンとも呼ばれ、子宮内膜の成熟や妊娠の維持に重要な役割を果たします。不妊治療では、プロゲステロンが使用されることがあります。

また、年齢とともに月経に関する女性ホルモンの分泌が減少するので、子宮内膜が徐々に薄くなり、 月経量が減少することも考えられます。 月経の日数が少なくなっている場合は、ホルモンのバランスが崩れて、卵胞が育たなくなったり エストロゲンの分泌が低下して子宮の厚さが不十分だったりしていることも考えられます。

鍼灸で改善できますか?

月経量が少ないということは、東洋医学的に考えると子宮に十分な血がない「血虚」の状態が考えられます。 若しくは血が滞っている「瘀血」も考えられます。 血虚は鍼灸で気をめぐらせ、血を補う施術を、瘀血による場合は冷えやストレスを取り除くことで 予防ができます。

また鍼灸は、身体のバランスを整え、自然な治癒力を促進するとされています。以下に、鍼灸が過少月経の改善にどのように役立つかを示します。

血液循環の改善: 鍼灸は、血液循環を促進する効果があります。過少月経の原因の一つとして、子宮内膜の血液供給が不十分なことが考えられます。鍼灸による刺激は、血液循環を改善し、子宮内膜に必要な栄養や酸素の供給を促進する可能性があります。

ホルモンバランスの調整: 鍼灸は、ホルモンバランスを調整することにも役立ちます。月経周期や月経量はホルモンのバランスに影響を受けるため、鍼灸によってホルモンの調整が行われることで、過少月経の改善が期待できる場合があります。

ただし、個人の状態によっては、鍼灸だけでは不十分な場合もあります。過少月経の原因は様々であり、根本的な原因に対して適切な治療が必要な場合もあります。

このような症状で悩まれている方は、当院にも沢山いらっしゃいます。 一度、お気軽にお電話ください。お待ちしております。

参照論文:高崎彰久, & 嶋村勝典. (2009). 子宮内膜の血流. HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY, 16(2), 109–114.

不妊症の方限定 大阪都島で妊活お灸ヨガ講座

🌸 妊活お灸ヨガを開催します! 🌸

妊活をサポートするため、特別なヨガクラスをご用意しました。ぜひご参加ください!

講師は、優れた経験と知識を持つMayumi先生が担当します。ヨガ初心者の方でも安心してご参加いただけるよう、Mayumi先生が優しく丁寧に指導いたします。

少人数制のクラスとなっておりますので、一人ひとりに十分な指導を提供できます。個別のサポートを受けながら、効果的なヨガのポーズやお灸の方法を学んでいきましょう。

さらに、このクラスでは妊活に取り組んでいる方々との交流も楽しめます。ヨガを通じて、お互いに情報やサポートを共有しましょう。新しい友人との出会いも待っています!

開催日時と料金は以下の通りです:

📅 6月13日(火) ⏰ 13時30分〜14時30 💰 料金:1300円

📅 6月19日(月) ⏰ 13時30分〜14時30 💰 料金:1300円

初心者向けのコースですので、YOGAにすでに習熟されている方には物足りないかもしれません。ご了承ください。

ヨガマットとお灸はご用意していますので、手ぶらでご参加いただけます。動きやすい服装とお水(飲み物)をお持ちください。

ご予約は、0669784917までお電話にて承ります。お早めにお申し込みください!

不妊症・不育症の方に大事 夏場の簡単足浴で冷えをとり妊娠力を高める

簡易の足浴で冷え取り

これからの季節、暑い日はついついシャワーだけで過ごしてしまう季節になってきました。

不妊の方の95%以上は冷えの症状を持っていらっしゃいます。

お腹であったり、足であったり…。 不妊の原因となる要因の中で なかなか改善しにくいのが「冷え」です。

妊娠を望まれるなら、夏の「冷えとり」は肝要です。

「冷えは万病の元」

と言われいます。 特に、 お腹、首、足の冷えの対策はすぐにでもはじめてください。

骨盤内にある卵巣や子宮が冷えると、 血流が悪くなって、排卵や着床の妨げになります。

そして、 首が冷えると 脳への血流も悪くなり、首を通っている神経のひとつで、内臓の働きをよくする 自律神経がうまく届かなくなります。

さらに、卵子を成熟させる、卵巣から分泌している エストロゲン(卵胞ホルモン)を調整する、脳の下垂体からでる FSHと言われる卵巣刺激ホルモンがあり、

またその卵巣刺激ホルモンを調整をする 視床下部から出る性腺刺激ホルモンが、 首を通る血管に流れています。

首が冷えると、この流れが悪くなり、脳内血流も悪くなります。

結果として、卵巣で分泌される卵胞ホルモンが上手く 分泌されなくなるのです。

足浴100時間で体質が変わる

そこで、宇都宮鍼灸良導絡院では 鍼灸の他に、お灸と足浴をお勧めしています。

足浴を100時間すると体質が変わると言われています。毎日朝晩15分ずつしても半年以上かかります。 それくらい冷えをとるには時間がかかるのです。

肌寒くなって冷え対策をされている方が多いのですが、夏の冷えが今になって響いている方がいます。

宇都宮鍼灸良導絡院に通っていただいている方で 冷えが緩和された方は、お灸と足浴をされています。

日々のケアが妊娠体質に変わっていきます。 特に、お灸は朝がお勧めです。 眠っている間に身体が冷えているので、 朝、お化粧をする間に入っている方もいらっしゃいます。 末梢を温めると、お化粧のノリも良くなるので、 一石二鳥ですね。

簡単足浴

そんな手間はかけられないという方は、髪と身体を洗うときに

このような足浴バケツを使っていただいています。

冬もお風呂で湯船に浸かったあと、身体を洗う間も足浴をされる事をお勧め しています。お

風呂で湯船に浸かるだけより、芯から温まりますよ。

冬場の自律神経を測定するときに使用している

宇都宮鍼灸良導絡院の足温器は 遠赤外線で、お湯を使っていません。 皆さん、最初はびっくりされますが

参考文献 足浴の方法

山口晴美

HANA NURSING THERAPY

整形外科看護 19(3): 284-287, 2014.

関連記事

妊娠中のカフェイン摂取

妊娠中のカフェインは大丈夫?

妊娠中のカフェイン摂取には注意が必要です。以下に、カフェイン摂取が妊娠に与える潜在的なリスクとして考えられる理由をいくつか挙げます。

妊娠に与えるリスク

- 胎児の成長への影響: カフェインは中枢神経刺激物質であり、摂取すると血流を通じて胎盤を通過し、胎児にも到達します。大量のカフェイン摂取は胎児の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 流産や早産のリスク: カフェインの摂取量が増えると、流産や早産のリスクが上昇する可能性があります。研究によれば、妊娠初期の高カフェイン摂取量は流産のリスクを増加させると報告されています。

- 胎児の睡眠パターンへの影響: カフェインは神経刺激物質であり、妊娠中に摂取すると胎児の睡眠パターンに影響を及ぼす可能性があります。胎児の睡眠は重要な発育段階であり、適切な睡眠サイクルが乱れることは好ましくありません。

- 脱水症状のリスク: カフェインは利尿効果を持つため、摂取すると体内から水分が排出されやすくなります。妊娠中は水分摂取が重要であり、脱水症状が起こると胎児への影響や健康リスクが増加する可能性があります。

他にも

カフェインは、神経を鎮静させる作用を持つアデノシンという物質と化学構造が似ており、ヒトの体内においてアデノシンが作用を発揮するために結合しなければならない場所(受容体)に結合します。その結果、アデノシンが受容体に結合できなくなることで、その働きが阻害され、神経を興奮させます。

カフェインを過剰に摂取し、中枢神経系が過剰に刺激されると、めまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠が起こります。消化器管の刺激により下痢や吐き気、嘔吐することもあります。

長期的な作用としては、人によってはカフェインの摂取によって高血圧リスクが高くなる可能性があること、妊婦が高濃度のカフェインを摂取した場合に、胎児の発育を阻害(低体重)する可能性が報告されています。

引用:農林水産省. (2015, December 25). カフェインの過剰摂取について. https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/caffeine.html

妊娠中のカフェイン摂取量に明確なデータはない

カフェインはコーヒー,紅茶,緑茶,チョコレートなど,さまざまな食料や飲料に含まれ、

カフェインとその代謝物は胎盤を通過しやすく,羊水と胎児の血中に移行します。

妊娠中のカフェインの影響に関して,エビデンスレベルの高いデータは少なく,どの研究も方法に欠点があるとされています。

明確なデータはないものの,妊娠中または授乳中の女性は 200~300 mg/日の摂取であれば自然流産,胎児発育不全,早産などには影響がないと考えられています。

引用:林優, & 石本人士. (2019). Q021妊娠中にコーヒー、紅茶は飲んでもいいですか?. 周産期医学, 49(増刊), 47–79.

カフェインの摂取に関しては、妊娠中の女性は医師の指示に従うことが重要です。一般的には、妊娠中はカフェイン摂取を控えるか制限することが推奨されます。具体的なカフェイン制限の目安や適切な摂取量については、医師と相談してください。

参考:既存添加物名簿(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)

https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-12.html?OpenDocument

関連記事

妊活中のカフェイン摂取の影響

妊活中のカフェインの摂取は大丈夫?

妊活中のカフェイン摂取は慎重に考慮する必要があります。

以下に、妊活中のカフェイン摂取が潜在的に与える影響をいくつか挙げます。

- 妊娠の遅延: 高いカフェイン摂取は妊娠の遅延と関連している可能性があります。一部の研究では、カフェインの摂取量が増えると妊娠までの時間が延びる傾向があると示唆されています。

- 受精卵の質への影響: カフェインは中枢神経刺激物質であり、摂取すると血流を通じて卵巣に到達する可能性があります。カフェインの過剰摂取は受精卵の質に影響を及ぼす可能性があり、受精率や着床率の低下につながる可能性があります。

- 黄体期の異常: カフェインの摂取が黄体期(排卵後の期間)に影響を与える可能性があります。黄体期は妊娠の初期段階で重要な役割を果たすため、カフェインの摂取が黄体期の正常な機能に影響を及ぼすことは、妊娠の可能性を低下させる可能性があります。

- 不正出血のリスク: カフェインは血管を収縮させる作用があるため、摂取すると子宮内膜に影響を与える可能性があります。これにより、不正出血や周期の乱れが起こる可能性があります。

1日どれくらいのんでも大丈夫?

コーヒー,紅茶,緑茶,チョコレート,ココア,コーラなどにはカフェインが含まれており,摂取 することで頭が冴えて眠気を覚ます効果があるとされています。また,ほっと一息の休憩もリラック スタイムとして大切にしている人もいるでしょう。しかしカフェインを摂取しすぎた場合には,めま いやドキドキ,不眠,吐き気が生じることがあります。またカフェインは胎盤を通じて胎児の血液に も移行するため,妊娠中にたくさん摂取することで,流産,胎児発育不全,早産などへの影響があるといわれています。

過剰摂取に注意

そのため過剰摂取には注意する必要があります。どれくらいまでコーヒーや紅茶 からカフェインを摂取してよいかは,正確なカフェイン摂取量の計算が難しいことや,カフェインの 感受性に個人差があるため,質の高い研究はあまりありません。そのため,海外でも国によって対応 が異なる状況となっています。 妊娠中のカフェイン摂取量は,1 日 200~300 mg 未満(コーヒーカップで 3~4 杯,マグカップで 2 杯程度)までであれば影響がないと考えられます。楽しいお茶のひとときを我慢する必要はありませ んが,過剰摂取にならないように気をつけましょう。

引用:林優, & 石本人士. (2019). Q021妊娠中にコーヒー、紅茶は飲んでもいいですか?. 周産期医学, 49(増刊), 47–79.

ただし、妊活中のカフェイン摂取に関しては個人の状況により異なるため、具体的な制限や摂取量については医師の指示を仰ぐことが重要です。妊活中は健康的な生活習慣を維持することが重要であり、バランスの取れた食事や適度な運動、ストレス管理なども意識しましょう。

参考:

参考:WHO:Healthy Eating during Pregnancy and Breastfeeding,Booklet for mothers,2001

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/120296/E73182.pdf

参考:Pregnant women advised to limit caffeine consumption