2018年05月の投稿記事

42歳 二段階移植 鍼灸とレーザーで妊娠 不妊鍼灸・不育鍼灸

浪速区からお越しのSさん(42歳)が妊娠されました。

不妊クリニックでの治療では、

年齢的なことを考慮してか、

すぐにステップアップをして顕微授精を行ったようですが、

その結果が悪く、移植できる受精卵を残すことができなかったそうです。

「何とか妊娠しやすい体づくりを」と

Sさん(42歳)が初めて宇都宮鍼灸良導絡院にお越しいただいたのは、

2017年2月です。

妊娠しやすい体づくり

元々、痛みに弱く、鍼灸の刺激にもなかなか慣れずにいたのですが、

「カラダに良いこと」「妊娠すること」を信じて、週に1回通っていただきました。

鍼灸がストレスになってしまわないよう、弱めの刺激で対応しました。

不妊鍼灸に通っていただくうちに、

まず、頭痛や生理痛が随分やわらぎ、

常用していた鎮痛剤の服用頻度が激減しました。

鍼灸の効果を実感していただくことで、

苦手意識のあった鍼灸に対する恐怖心も緩和してきました。

不妊鍼灸でお体の状態を整えながら、

一方で、不妊クリニックでは、採卵をおこない、胚盤胞の凍結に成功し、移植を何度かされています。

ご夫婦ともに40歳を超えているためか、なかなかすぐに妊娠という結果が見えずにいました。

不妊治療は何かと負担がかかるため、

子供を諦めることも考えたそうです。

それでも、妊娠を希望し、あきらめずに前向きに治療と向き合い、

この度、めでたく二段階移植により、陽性反応が確認できました!

Sさん!本当におめでとうございます!

諦めずに頑張って続けてこられたからです!

引き続き、お身体の状態を整えるお手伝いをさせていただきます(^^)/

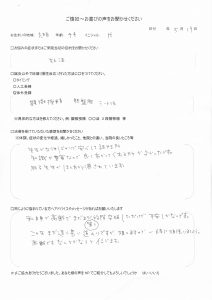

Tさんご懐妊お喜びの声

□お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊

□鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外授精(二段階移植)

□治療を受けていただいた感想をお聞かせください

不妊のためだけでなく体の冷えや不眠の治療を同時にしてもらえる。

ずっと抱えていた頭痛がずいぶん解消され、頭痛薬をほとんど服用しなくなった。

妊活について鍼灸だけでなく、色々な情報やアドバイスをいただけて相談にのってもらえて感謝しています。

□同じように悩まれている方へアドバイスやメッセージがあればお願いいたします

一度も着床したこともなく、年齢のことを考えるとこのまま治療を続けても結果は出ないと思い何度も諦めようとしましたが、不妊治療は諦めたら終わりと思い定期的に鍼灸に通い続けることでようやく妊娠できました。

なので、妊娠することを信じて諦めないでほしいです。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

流産を防ぐ方法とは?【流産のサインと予防方法】

「せっかく授かった命を守りたい」「どうしたら流産を防げるのだろう」と、不安に思う方は少なくありません。妊活や妊娠中は、ちょっとした体調の変化や生活習慣が赤ちゃんに影響するのではないかと気になってしまいますよね。

しかし実際には、流産には防げるものと防げないものがあり、医学的に分かってきたこと・誤解されやすいことが多く存在します。ここでは、流産の原因、予防できること、注意すべきサインを整理し、安心して妊娠生活を送るためのヒントをお伝えします。

初期流産の主な原因

妊娠12週未満、とくに10週ごろまでの「初期流産」の原因の多くは、赤ちゃん自身の染色体異常によるものです。これは偶然の出来事であり、残念ながら防ぐことはできません。

その他には、母体側の要因として次のようなものがあります。

- 子宮の形態異常(子宮奇形や中隔子宮など)

- 大きな子宮筋腫

- 抗リン脂質抗体症候群(血液の異常によって血栓ができやすくなる病気)

- コントロールされていない糖尿病や甲状腺の異常

これらの場合は、治療や予防的な対応が可能なこともあります。

一方で、「強い精神的ショックを受けたから流産した」「運動をしたから流産になった」というような思い込みは誤解です。正常な妊娠であれば、適度な運動や夫婦生活が流産を引き起こすことはありません。

流産のサインと受診の目安

- 茶色〜鮮血の出血

- 下腹部の強い痛み

- 片側だけの急な痛みやふらつき

こうした症状があるときは、早めに産婦人科を受診してください。子宮外妊娠など別の病気が隠れていることもあります。

ただし「絶対安静」が流産を防ぐという根拠はありません。必要以上に寝たきりで過ごすのではなく、医師の指示に従い、無理のない範囲で日常生活を送りましょう。

予防できること

流産の大半は防げないものですが、生活習慣を整えることでリスクを減らすことは可能です。

1. 持病の管理

糖尿病や甲状腺の異常、高血圧などは妊娠前から主治医と相談し、きちんとコントロールしておくことが大切です。

2. 禁煙・禁酒

喫煙や飲酒は流産や胎児の発育不全のリスクを高めます。

3. カフェインの摂取量を控える

コーヒーや紅茶、緑茶は1日200mg以下を目安にしましょう(マグカップ1〜2杯程度)。

4. 食中毒予防

妊娠中は免疫力が下がるため、リステリア菌やトキソプラズマに注意が必要です。

- ナチュラルチーズや生ハム、生肉・加熱不十分な魚介類は避ける

- デリミートやホットドッグは必ず再加熱

- 野菜や果物はしっかり洗う

- 猫のトイレ掃除や園芸は手袋をして、手をよく洗う

5. 適度な運動

妊娠経過が順調であれば、ウォーキングや妊婦ヨガ、軽い筋トレなどはむしろ推奨されます。転倒やお腹への強い衝撃を避ければ、運動が流産につながることはありません。

6. 葉酸の摂取

妊活中から妊娠12週までは、葉酸を1日400µg摂ることが推奨されています。これは神経管閉鎖障害の予防に役立ちます。鉄分を含む妊婦用サプリを利用するのも良いでしょう。

医療的にできるサポート

- 黄体ホルモン補充

妊娠初期に出血があり、かつ過去に流産の経験がある方には、黄体ホルモン(プロゲステロン)の投与が有効とされています。 - 抗リン脂質抗体症候群の治療

この病気がある方は、低用量アスピリンとヘパリンの併用で再流産を減らせることがわかっています。 - 子宮奇形への対応

子宮中隔などの形態異常があり流産を繰り返す場合は、手術で改善できることがあります。

一方で、「絶対安静」「hCG注射」「子宮収縮を抑える薬」などは、流産予防効果がないとされています。

食事とつわりの工夫

古くから「黒豆」「キクラゲ」「白身魚」などが安胎によいといわれてきました。栄養豊富な食品を取り入れることは良いことですが、特定の食材が流産を防ぐという医学的根拠は乏しいのが現実です。

大切なのは、温かく消化の良い食事をバランスよく摂ること。つわりの時期は、無理に栄養バランスを整えようとせず、食べられるものを食べられるときに少量ずつ摂ることを優先してください。水分補給も忘れずに。

こころのケア

流産は、身体だけでなく心にも大きな負担を与えます。ストレスが流産を直接引き起こすことはありませんが、不安を一人で抱えるのはつらいものです。家族やパートナー、医療者に気持ちを共有したり、支援団体のサポートを受けることも大切です。

まとめ

- 初期流産の多くは染色体異常によるもので、防ぐことはできません。

- 生活習慣の工夫で予防できる部分もあり、禁煙・禁酒・食中毒予防・適度な運動・葉酸の摂取が推奨されます。

- 出血や強い痛み、発熱があれば早めに受診を。長期の絶対安静は予防効果がありません。

- 医療的に有効な治療は、条件を満たす一部の方に限定されます。

流産は決して「自分のせい」ではなく、医学的に避けられないことが多いものです。だからこそ、自分を責めるのではなく、今できる生活習慣やケアに取り組みながら、心身を大切にしていきましょう。

📚参考文献

- ACOG Practice Bulletin: Early Pregnancy Loss/運動と妊娠(更新声明)

- NICE NG126(子宮外妊娠と流産:診断と初期管理)と2021年プロゲステロン推奨更新

- RCOG(イギリス産婦人科医会)患者向け解説(早期流産・反復流産)

- CDC/FDA:リステリア・トキソプラズマ対策、妊婦の安全な食

- 葉酸摂取:WHO/厚労省系情報/USPSTF(0.4mg/日推奨)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

29歳 低AMH値 5回目の移植で妊娠 不妊鍼灸・不育鍼灸

平野区からお越しのTさん(29歳)が妊娠しました。

3年間の不妊期間

Tさんは、3年間の不妊期間がありました。

タイミング療法×2回

人工授精×2回

顕微授精×1回

胚移植×3回

3回目の移植で着床し陽性反応が確認できたのですが、

残念ながら5週めで成長がストップしてしまったそうです。

クリニックでは不育症の診断を受けていました。

またご主人が40代男性で、男性不妊もありました。

2回目の採卵に向けて鍼灸スタート

Tさんは3回目の胚移植がうまくいかなかったことを踏まえ、

鍼灸を受けにお越しいただいたのは、2017年9月です。

終日、細かい作業に合われるお仕事柄、週末にはいつも強い首こり肩こりを感じてらっしゃいました。

採卵に向けて、卵巣への血流をあげることに重点をおき、

不定愁訴を軽減させ、お身体のストレスを取り除いていくように鍼灸施術を行いました。

採卵結果は3つの凍結胚に成功し、

移植周期を迎えました。

4回目の移植

4回目の移植は2段階移植を行いました。

Tさんの年齢はまだ20代でいらっしゃいます。

統計的に妊娠しやすい年齢ですが、

AMHが低いこと、

ご主人の年齢が40代であること、

3回の移植が結果に至らなかったこと、

不育症の診断を受けていること

これらを踏まえ、いつもの鍼灸施術に加えてレーザーを受けることをおすすめしました。

4回目の移植直前に2回程、レーザーをあてることが出来ました。

そして迎えた4回目の判定は、

残念ながら陰性という結果に終わってしまいました。

5回目の移植

5回目の移植をする前に、お身体の状態を積極的に整えていくことにし、

特に移植周期は、通院ペースをあげて週に2回お越しいただき、鍼灸施術とレーザーをあてていきました。

移植後も、安心安全な箇所でレーザーをあて、とにかく血流をあげることと、お身体の状態を整えることに徹底しました。

すると!

Tさんの前向きな努力の甲斐あって、5回目の移植でお見事!陽性反応が確認できました!

Tさん!本当におめでとうございます!

引き続き、安心安全なマタニティ生活をおくれるよう鍼灸を受けにお越しいただいております。

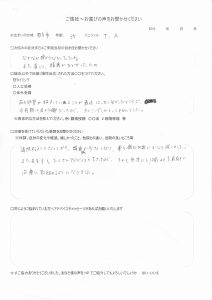

Tさんご懐妊お喜びの声

□お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

妊活 肩こり

□鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外授精

(顕微授精 SEET法)

□治療を受けていただいた感想をお聞かせください

その日の体調に合わせて鍼灸していただけたので

とても体が楽になりました。

□同じように悩まれている方へアドバイスやメッセージがあればお願いいたします

レーザーの効果にはおどろきです。

是非おススメしたいです。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

44歳 顕微授精による凍結胚盤胞移植、SEET法 7回目の移植で陽性反応

旭区からお越しのHさん(44歳)が妊娠されました。

1年6ヵ月間の不妊期間

Hさんは1年6ヵ月の不妊期間があり、

顕微授精×4回

胚移植×4回

されていましたが、結果に至っていませんでした。

初めて宇都宮鍼灸良導絡院にお越しいただいたのは、2017年6月です。

他院での不妊鍼灸を受けていらっしゃったので、鍼灸施術には抵抗感なくお受けいただけました。

クリニック選び

40代であることもあり、時間的な余裕がない中で、クリニックの転院を検討されていましたので、

Hさんの治療歴やお体の状態からおすすめできるクリニックをアドバイスさせていただきました。

Hさんご自身、年齢のことも含め色々と悩みながら転院をされ、

そのクリニックで改めて採卵からスタートされました。

転院先での採卵・移植・妊娠

そして、

この度、顕微授精による凍結胚盤胞移植、SEET法にて、陽性反応が確認できました!

着床を意味するHCG値も基準値を大幅にこえていますので、安心できる数値です。

Hさん、本当におめでとうございます!

妊娠初期の鍼灸やレーザーも、着床の維持に役立つことがわかっています。

今はお体をリラックスさせ副交感神経を優位にさせておくことがとても大事です。

引き続き体調管理に、

安心で安全な鍼灸施術にお越しくださいませ(^^)/

Hさんご懐妊お喜びの声

□お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

妊活

□鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外授精(顕微授精、胚盤胞、シート法)

□治療を受けていただいた感想をお聞かせください

先生が女性ばかりで安心して話せるところ

知識が豊富なので、良くわかってくれるところがよかったです。

朋子先生がほんわかで癒されています。

□同じように悩まれている方へアドバイスやメッセージがあればお願いいたします

私自身が高齢でまだまだ第一段階突破しただけで不安しかないです

この先、まだ遠く長い道のりですが、頑張りますので一緒に頑張りましょう。

高齢でもなんとかなると信じます。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

36歳 高FSH、橋本病を乗り越え体外授精で妊娠 不妊鍼灸・不育鍼灸

西区からお越しのTさん(36歳)から妊娠・出産のご報告をいただきました。

2年6ヵ月の不妊期間

Tさんは2年6ヵ月間の不妊期間があり、

・タイミング療法×3回

・人工授精×4回

をされていましたが、なかなか結果が得られていませんでした。

・甲状腺ホルモンの数値が良くないこと(橋本病)

・FSH(卵胞刺激ホルモン)が高いこと

この2点を正常値に戻すため、2か月間排卵を止めていました。

そのお休み期間に初めて不妊鍼灸を受けにお越しくださいました。

日頃の不定愁訴

Tさんは

・肩こり、首こり

・足の冷え、むくみ

・頭痛

・胃弱

が目立っていました。

宇都宮鍼灸良導絡院の不妊鍼灸は、生殖器系への血流改善に加え、不定愁訴の改善にも努めています。

そうすることで、妊娠への近道になるからです。

Tさんは2か月間止めていた生理が再開したと同時に、体外授精へステップアップされました。

胚移植で陽性反応

採卵の結果もよく、移植時の内膜の状態もよく、

初めての移植で、お見事着床(陽性反応)が確認できました。

しかし残念ながら妊娠の維持には至らず流産という結果に至ってしまいました。

Tさんは陽性反応が確認できた時点で、不妊鍼灸をお休みされていたのですが、

本来、着床後も、妊娠を維持するために鍼灸施術は有効です。

妊娠初期は、血流がとても大事ですので、

リラックスした状態で血流を促すことができる鍼灸施術は、

妊娠維持にとても効果をあげてくれます。

(※染色体異常による流産は防げません)

その後、また不妊鍼灸を再開され、

次の移植に向け、体調を整えていきました。

そして、2度目の移植で、改めて陽性反応が確認でき、

そのまま無事に出産まで至っています。

「無事に出産できました!」と、

お喜びのお電話をいただきました。

産後のケアにお越しいただく日を楽しみにしています。

Tさん、本当におめでとうございます(^^)/

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

妊活中の頭痛はなぜ起こる?頭痛薬は飲んでいい?【頭痛の正しい対処法】

妊活中や更年期のはじまり(プレ更年期)には、女性ホルモンのゆらぎやストレス、睡眠の乱れなどが重なり、頭痛が起こりやすくなります。ここでは「なぜ起こるのか」「起きた時に何をするか」「予防はできるか」を、薬に頼りすぎない視点でまとめました。

なぜ頭痛が起こる?ー月経・排卵・更年期のホルモン変動

月経関連片頭痛(生理前〜生理中)

生理直前のエストロゲン低下は「片頭痛(ズキズキする痛み)」の引き金になりやすく、セロトニン系の変化やプロスタグランジンの関与で痛みが増幅します。月経1〜2日前〜3日目ごろに出やすいのが特徴です。

排卵期の頭痛

排卵前にはエストロゲンが一過性に上がるため、血管の反応性が高まり頭痛になりやすい方がいます。基礎体温やアプリで排卵時期を把握しておくと、対処の計画が立てやすくなります。

更年期(プレ更年期〜閉経前後)の頭痛

40代に入るとエストロゲン分泌の波が不規則になり、片頭痛の頻度・強度が一時的に増えることがあります。閉経後に落ち着く方も多い一方、首肩のこりが原因の「緊張型頭痛」が目立つケースもあります。

タイプ別:起きたときの安全な対処

片頭痛(ズキズキ・吐き気・光や音がつらい)

- まずは暗め・静かな環境で横になる、こめかみ・後頭部を冷やす

- カフェイン入りの鎮痛薬に頼らず、コーヒー/お茶の総量は1日200mgカフェイン以内に(妊活中〜妊娠可能性がある時期の上限目安)

- 市販薬を使うならアセトアミノフェンが第一選択(妊活中・妊娠可能性期の安全性で優先)

- 強い片頭痛が反復する場合は医療機関へ。必要に応じてトリプタン系(例:スマトリプタン)が検討されることもあります

緊張型頭痛(締めつけ・重だるい、首肩こり由来)

- 温める:後頭部〜首、肩甲間部を蒸しタオルや入浴で温め血流改善

- 姿勢リセット:30–60分に一度、胸を開くストレッチ・頸部の可動域運動

- 眼精疲労対策:画面の明るさ・距離を調整、20–20–20ルール(20分ごとに20秒、6m先を見る)

- 鍼灸:僧帽筋・後頭下筋群の過緊張を和らげ、発作頻度や鎮痛薬使用量の低減が期待できます

鎮痛薬と妊活の“相性”ーNSAIDsは使って良い?

ロキソニン(ロキソプロフェン)などのNSAIDsは痛みに有効ですが、プロスタグランジン合成を抑える作用から「排卵のタイミングを遅らせる/卵胞の破裂を妨げる」可能性が指摘されています。日常的・高用量・連用は避け、排卵直前〜排卵日付近は特に慎重に(妊娠を望む周期はアセトアミノフェンを優先)。一部の生殖医療では“早すぎる排卵”を防ぐ目的でNSAIDを短時間だけ用いることがありますが、これは医師の管理下での特殊な使い方です。

実務的な使い分けの目安

- 妊娠の可能性がある周期:まずは非薬物ケア → つらい時のみアセトアミノフェン

- どうしてもNSAIDsが必要:排卵予想日の前後は避ける/医師に相談のうえ限定的に

- 自己判断での連用は避ける(無排卵・破卵障害のリスクを下げるため)

予防のコツ(毎日できるセルフケア)

- 睡眠:就寝・起床を一定に。寝だめより「同じ時刻」を優先

- 血糖スパイク対策:朝食を抜かない、間食はナッツやチーズなど低GI中心に

- 水分:こまめに少量ずつ(カフェイン合計は1日200mg以内目安)

- マグネシウム食材:海藻・大豆製品・ナッツ類(片頭痛の閾値低下対策に有用とされます)

- トリガー把握:頭痛日記で「時刻・前日の睡眠・食事・天気・月経・排卵」を可視化

- 鍼灸の定期ケア:自律神経のバランス調整、首肩の筋緊張是正、睡眠の質向上を狙います

当院の鍼灸でできること

- 緊張型頭痛:後頭下筋群・胸鎖乳突筋・僧帽筋の過緊張を直接アプローチし、血流と可動域を改善

- 月経関連片頭痛:自律神経調整・頸部交感神経近傍の反応点への低刺激で発作頻度の軽減をめざす

- セルフケア指導:温冷・ストレッチ・仕事合間の1分リセット、食事・睡眠の微調整までサポート

受診の目安(要注意サイン)

- 突然の激しい頭痛/今までにないタイプの痛み

- 神経症状(麻痺・ろれつが回らない・視野障害)や発熱を伴う

- 頭痛が週2回以上で日常生活に支障、鎮痛薬が月10日を超えている

まとめ

妊活・更年期の頭痛はホルモン変動が関与しやすく、タイプごとの対処と予防がポイントです。まずは非薬物ケアとアセトアミノフェンを軸に、NSAIDsは排卵周辺を避けて最小限に。繰り返す頭痛や生活への影響が大きい場合は医療機関に相談しつつ、鍼灸で「こり・自律神経・睡眠」の土台から整えていきましょう。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

【排卵痛・着床痛】妊活中の下腹部の痛みや不快感の原因とは?

妊活をしていると、「下腹が張る」「チクチク痛む」といった症状に悩む方が少なくありません。排卵期や月経前のタイミングに合わせて現れることが多く、体調の変化に敏感になっている妊活中は特に気になるものです。

これらの症状は必ずしも異常ではなく、女性ホルモンの働きや身体の自然な変化に関連している場合が多いですが、ときには注意が必要な病気が隠れていることもあります。ここでは、下腹部の不快感が起こる原因とその背景、そして注意すべきサインやセルフケアについて詳しく解説します。

妊活中の“排卵後~月経前”の下腹部不快感:いつ・なぜ起こるか

月経周期の黄体期(排卵後~月経開始前)の生理変化

排卵後、卵胞は「黄体」に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。黄体は着床を助けるために子宮内膜を維持しますが、その作用で以下の変化が起こります。

- 血管が拡張する

- 体に水分がたまりやすくなる

- 骨盤内の血流が滞りやすくなる

このため「張り感」や「チクチクする痛み」「鈍い下腹部痛」といった不快感が生じることがあります。

症状が強くなる要因

症状がつらくなる背景には次のような要因があります。

- ストレスや精神的な緊張 → 自律神経の乱れで血流が悪化

- 過度の疲労や睡眠不足 → 回復力低下、炎症が強く出やすい

- 塩分・水分の取りすぎ → むくみが悪化し腹部の張りが増す

- 冷えや運動不足 → 骨盤内のうっ血や腸の働き低下につながる

着床の可能性とその感覚

排卵から7〜10日後の「着床期」に、軽い下腹部のチクチク感を感じる人もいます。いわゆる「着床痛」と呼ばれるものですが、医学的に明確に証明されているわけではなく、個人差が大きい症状です。

卵巣刺激・不妊治療後の注意点

体外受精や排卵誘発剤を使用している場合は、通常より強い症状が出ることがあります。

- 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

卵巣が腫れて腹部の張りや痛みが強まる。体重増加や腹水・呼吸苦を伴う場合もある。 - 治療薬の副作用

排卵誘発やホルモン補充でホルモン変動が大きく、張り感や痛みが出やすい。

症状の特徴をチェック

正常な範囲か、医療的に相談すべきかを判断する目安があります。

痛みの強さや持続時間

- 正常:軽い張りやチクチク感が月経前にかけて出る

- 注意:強い痛みで眠れない、歩けないなど生活に支障がある

痛みの場所

- 正常:下腹部全体や骨盤周囲に広がるような不快感

- 注意:片側だけに強い痛みがある、刺すような鋭い痛み

付随する症状

- 正常:軽いむくみやだるさ、胸の張り程度

- 注意:発熱、吐き気、体重の急激な増加、異常な出血

最近の研究・医学的見解

黄体機能が十分に働かない場合、プロゲステロンの分泌が不十分となり、子宮内膜が安定せず妊娠しにくくなる要因のひとつになることがあります。また、黄体期の中期にはプロゲステロン値が最も高くなり、その後の変動によって下腹部の症状が強まったり和らいだりすることが分かっています。

さらに「着床痛」と呼ばれるチクチクとした違和感を訴える方もいますが、これは体験談として語られることが多い一方で、医学的に明確に証明された普遍的な根拠はまだありません。

対処法・セルフケアの提案

妊活中の下腹部不快感を和らげるためにできる工夫です。

- 生活習慣の改善

睡眠を十分にとり、ストレスを溜めない。塩分を控えめにし、水分をこまめに摂取する。 - 運動や温め

軽い運動やストレッチ、ヨガで骨盤周りの血流を改善する。冷えを避け、入浴や腹部を温めるのも効果的。 - 補助療法の活用

鍼灸や骨盤矯正で骨盤内の血流を整える。腹巻きやサポート下着で冷えや揺れを防ぐ。 - 医療相談が必要な場合

痛みが急に強くなった、出血異常がある、体外受精後に急な腹部膨満や体重増加があるときは、早めに医師に相談する。

注意すべき病気や異常

- 子宮外妊娠:片側の強い痛み、出血、めまい、貧血を伴うことがある

- 卵巣のう腫・嚢胞:片側だけの痛みや強い違和感

- 子宮内膜症や子宮腺筋症:月経以外の時期にも痛みが続き、性交痛や排便痛を伴うこともある

- 消化器や泌尿器の病気:便秘や下痢、頻尿、排尿痛などを伴う場合は他の臓器の可能性もある

まとめ

妊活中に起こる下腹部の張りやチクチクした痛みは、多くの場合、排卵後の黄体期に分泌されるプロゲステロンの働きによる自然な変化です。ホルモンによる血流の滞りやむくみが原因で、一時的な不快感として現れることがあります。ただし、痛みが強すぎたり、周期と関係なく続いたり、異常な出血や発熱を伴う場合は、子宮外妊娠や子宮内膜症など病気が隠れている可能性もあるため、早めに医師に相談することが大切です。

日常生活の工夫で症状を和らげることもできますが、「いつもと違う」と感じたら自己判断せず専門機関を受診するようにしましょう。

📚参考文献

- 厚生労働省「黄体ホルモンの作用について」

- 大正製薬「排卵と女性ホルモンの働き」

- あしたのクリニック「着床痛はあるのか?」

- 原レディスクリニック「排卵とホルモンの変化」

- 丸岡レディースクリニック「黄体機能不全」

- arXiv「黄体期におけるホルモン変動の研究(2021)」

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

卵子を育てるにはウォーキングとランニング、どちらが効果的?

妊活をしていると「運動した方がいいのかな?」と考える方は多いと思います。ジムでランニングを頑張ったり、ヨガや水泳に取り組んだりと、健康のために積極的に体を動かすことは素晴らしいことです。

しかし、妊娠を望む時期には「どんな運動を、どれくらい行うか」がとても重要になります。運動の種類や強度によっては、かえってホルモンバランスや排卵に影響を及ぼすこともあるからです。

そこで今回は、妊活中の運動として「ウォーキング」と「ランニング」どちらがより効果的か、さらに「ブリスクウォーキング」や最近注目されている「ミトコンウォーク」についても解説していきます。

ブリスクウォーキングとは?

ブリスクウォーキングとは「普通の散歩より少し速めの歩行」のことです。心拍数や呼吸がやや上がり、会話はできるが歌うのは難しい程度が目安です。これは「中強度の有酸素運動」に分類され、血流改善や自律神経の安定、ストレス軽減などが期待できます。

副交感神経が優位になることで卵巣や子宮に酸素と栄養がしっかり届き、卵子の質を整えるサポートになります。

ミトコンウォークとは?

「ミトコンウォーク」とは、ミトコンドリアを活性化することを目的としたウォーキング法です。ミトコンドリアは卵子のエネルギーをつくる“工場”のような存在で、卵子の質や発育力に大きく関わります。

特徴的な歩き方

- 速歩き(やや息が上がる)を数分続ける

- その後、ゆっくり歩いて回復させる

- この「負荷と回復」を繰り返すインターバル歩行

こうした歩き方は、通常のブリスクウォーキングよりもミトコンドリアの働きを刺激しやすく、卵子のエネルギー産生力を高める効果が期待されています。

ランニングは「やりすぎ注意」

ランニングも適度に行えば血流促進やストレス解消に効果があります。ただし強度や時間が長すぎるとエネルギー不足(RED-S)→月経異常や排卵障害を引き起こすリスクがあります。

体外受精の研究では「過度な運動習慣のある女性は着床率が低下する」ことも報告されており、妊活期には控えめに取り入れるのが安心です。

実践のポイント

- ブリスクウォーキングを基本に:週150〜300分(1日20〜40分)を目安に。

- ミトコンウォークを週2〜3回追加:速歩き3分+ゆっくり歩き2分を繰り返し、20〜30分。

- ランニングは軽めに:週2〜3回、10〜20分程度まで。ウォーキングと組み合わせる形が安心。

- 呼吸を意識する:鼻から吸って、ゆっくり吐く。クールダウンには「1分6呼吸」の深呼吸(スローブリージング)が効果的。

まとめ

妊活中の運動は「やればやるほど良い」わけではありません。

- 普段はブリスクウォーキングで基盤を整える

- ミトコンウォークで卵子のエネルギー力を高める

- ランニングは控えめに取り入れる

このバランスが、卵子や子宮に最適な環境をつくり、妊娠しやすい体づくりにつながります。

📚参考文献

- Brinson AK, et al. Physical activity and fertility. Curr Opin Obstet Gynecol. 2021.

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. 2020.

- Zhang H, et al. Recreational physical activity and infertility risk. 2024.

- De Souza MJ, et al. Low energy availability and reproductive function in women. Hum Reprod Update. 2017.

- Morris SN, et al. Exercise and in vitro fertilization outcomes. Obstet Gynecol. 2006.

- Schatten H. The mammalian oocyte: structural and functional aspects of mitochondria. Reprod Biol Endocrinol. 2017.

- Bentov Y, et al. The aging oocyte—can mitochondrial function be improved? Fertil Steril. 2011.

- Laborde S, et al. Respiratory interventions and vagal activity: A meta-analysis. Front Psychol. 2017.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

35歳 右卵管閉塞 「極めて可能性が低い」と言われた周期で自然妊娠

枚方市からお越しのTさん(35歳)が妊娠しました。

Tさんは4年間の不妊期間がありました。

排卵誘発剤を使用しての人工授精をしていましたが、結果には至っておらず、

肩こりや頭痛もひどかったため、

不妊鍼灸を受けにお越しくださいました。

Tさんが初めて宇都宮鍼灸良導絡院へお越しいただいたのは2018年2月です。

そこから週に1回のペースでお越しいただいております。

首こりが強く、頭痛もよく出ていました。

PMS(月経前症候群)があり、生理前はイライラしやすくなるそうです。

胃弱も見られ、胃痛を起こすことも頻繁でした。

その他、

足の冷えむくみや腰痛、息苦しさ、疲れ、めまい、膝痛などの

不定愁訴を多く抱えていらっしゃいました。

不妊鍼灸を受けるたびに、

「頭痛が出なくなりました」

「首肩こりがマシになりました」

「膝痛がなくなりました」

との感想をいただきました。

不妊クリニックの検査では、

「右の卵管が閉塞している」といわれてしまい、

今後はステップアップをするか、右卵管を疎通させる処置をするかの選択を迫られていました。

その周期は、閉塞している右卵巣からの排卵周期だったそうで、

タイミング療法や人工授精をしても極めて可能性は低いとのことでしたが、

念のためタイミングをとっておいたそうです。

不妊鍼灸による不定主訴の改善を試みながら、今後の方針を考えていましたが、

なんと、「極めて可能性の低い」と言われていたその周期に、

陽性反応が確認できました。

予想外の結果にご本人もまだ信じられない様子でしたが、

しっかり病院で胎のうが確認されています!

Tさん!本当におめでとうございます!

Tさんの不定愁訴は軽くなってきていますが、お仕事を続けているうちは、疲れは積み重なってしまいます。

引き続き、安心安全なマタニティ生活が送れるよう、お身体の緊張をほぐすための鍼灸施術にお越しいただいております。

□お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

なかなか授からなかったため。

また肩こり、頭痛がひどかったため

□鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

タイミング

右の卵管が詰まっていることが最近はっきり分かったところで、

今周期は右から排卵だったので、タイミングしかとっていませんでした。

□治療を受けていただいた感想をお聞かせください

通院するようになってから、頭痛が少なくなり、薬を飲む回数がかなり減りました。

また先生方もたくさんアドバイスを下さったので、それも参考にし、以前よりも前向きに治療に取り組めるようになりました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

海外通販で「クロミッド(クロミフェン)」を購入しても大丈夫?

最近、若い患者さまから「海外の通販でクロミッドを買って飲んでいる」というご相談を受けました。理由は「以前クリニックで処方されたことがある」「普通に通販で売っている」「妊娠率を上げたい」——たしかに、そう感じてしまう状況はあります。

結論から言うと、クロミッド(有効成分:クロミフェンクエン酸塩)は医師の診断と監督のもとでのみ服用すべき薬です。個人輸入や自己判断の継続はおすすめできません。その理由を、国内の添付文書・学会情報・厚労省の注意喚起を踏まえて解説します。

日本で処方される「クロミッド」と海外品の“本質的な違い”

日本で流通する「クロミッド錠50mg」は処方箋医薬品で、承認された効能・用量・禁忌・モニタリング方法が添付文書で定められています(富士製薬工業/PMDA公開資料)。同薬は排卵障害による不妊の排卵誘発や、男性の乏精子症に対する精子形成の誘導に用います。

一方、海外通販で流通する「Clomid」「Fertomid」などの海外製品は、国・メーカー・ロットで品質管理・表示・用法の基準が異なり、添付文書の言語や内容も日本の承認内容と一致しないことがあります。厚生労働省も、個人輸入品は効能・用量・安全性表示が不十分だったり、偽造品の可能性があると注意喚起しています。

自己判断での服用が危険な理由(医学的)

禁忌・慎重投与となる背景疾患がある

日本の添付文書では、エストロゲン依存性腫瘍(乳がん・子宮内膜症性病変などの悪性腫瘍・疑い)、妊娠・授乳、肝障害/肝疾患、原因不明の不正出血、下垂体腫瘍などが禁忌・注意として明記されています。子宮筋腫や子宮内膜症のある方、肝機能に問題のある方は悪化の恐れが示されています。自己判断では見落としやすい重要ポイントです。

有害事象とモニタリングの必要性

クロミフェンは多胎妊娠(双胎など)のリスク増加、視覚症状(かすみ・光視症)、卵巣腫大、まれに卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などの副作用が報告されています。視覚症状が出たら中止と眼科受診が推奨され、各周期で妊娠の有無・卵巣の状態・出血状況などのチェックが必須です。自己購入ではこの安全管理ができません。

法的・制度的な注意(個人輸入)

処方箋医薬品の個人輸入には数量上限(通常1か月分)の枠組みがあり、医師の処方や指示が確認できないと輸入自体が認められない品目もあると厚生労働省は明記しています。

さらに、個人輸入は偽造医薬品や不適切表示のリスクが高い主要ルートであることがPMDA資料でも指摘されています。安全性の担保が困難です。

「以前も処方された=今も安全」ではない理由

体質や疾患は変化します。

添付文書では、各治療周期ごとに妊娠の除外、視覚症状の有無、卵巣腫大や基礎体温の確認などを求めています。3クール反復でも排卵性月経が得られない場合は中止など、中断基準も設定されています。同じ薬でも“今の状態”に合わせた再評価が必要です。

海外通販の代わりに——医師の下で取れる選択肢

日本の学会情報では、PCOSなどの排卵障害に対する第一選択は経口薬(クロミフェンやレトロゾール)、反応不十分な場合はFSH製剤など段階的に検討します。患者背景に応じて薬剤選択・用量調整・変更を行うのが基本です。

まとめ:個人輸入のクロミッドはおすすめできません

医師管理下でないクロミフェン使用は、禁忌見落とし・副作用対応遅れ・偽造品混入などのリスクが大きい。

日本の承認製品には明確な禁忌・中止基準・モニタリングが定められているため、自己判断での服用は避け、必ず医療機関で相談を。

法制度上も、処方箋医薬品の個人輸入は厳格な制限があり、適正使用の観点から強く非推奨です。

吐き気・体調不良が出ている場合は直ちに服用を中止し、婦人科(生殖医療)で評価を受けてください。視覚症状があれば緊急受診が必要です。

📚参考文献

- 富士製薬工業「クロミッド錠50mg 医薬品インタビューフォーム」(PMDA掲載、2022改訂)

- StatPearls: Clomiphene(2024更新)

- 厚生労働省「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」「個人輸入に関するQ&A」「個人輸入における数量制限等」

- PMDA資料「偽造医薬品流通と個人輸入」

- 日本産科婦人科学会:一般不妊治療(経口排卵誘発薬の位置づけ)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

慢性疲労の原因は自律神経の乱れ?【疲労のメカニズム】

「何をしても疲れがとれない」「やる気が出ない」「寝ても眠い」—もしあなたがそんな慢性の疲労感に悩んでいるなら、その原因は自律神経の乱れにあるかもしれません。

自律神経は、ストレスへの対応と回復(休息)の切り替えを担う、体の重要なコントロールシステムです。しかし、長期的なストレスによりこのバランスが崩れると、全身にエネルギー的な負担がかかり、それが疲労として現れます。

この記事では、疲労のメカニズムを解説し、自律神経の乱れを整えるための選択肢の一つとして鍼灸をご紹介します。

疲れの原因は「自律神経の乱れ」

「いつも疲れている」「やる気がでない」「睡眠で疲れがとれない」—これらの悩みは、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れていることが背景にあるかもしれません。

自律神経は、ストレスへの対応と回復(休息)の切り替えを担っています。長期にわたるストレス負荷が続くと、全身の調整にエネルギー的な負担がかかり(エネルギー負債)、これが疲労として感じられやすくなります。

「疲れ」を理解するための視点

疲れの程度を理解するために、「経過」と「原因となるストレス」の2つの視点から見ていきましょう。

1. 疲労の経過

疲労はその経過期間によって分けられます。

- 急性の疲れ:数日で回復する一時的な疲れです。

- 持続する疲れ:数週間〜数か月継続する場合、基礎疾患や生活習慣の見直しが必要です。

- 慢性の疲れ:6か月以上続く疲労です。とくに活動能力の低下、労作後の増悪(PEM)、熟眠感の欠如が揃う場合は、ME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)の可能性を考え、医療機関での評価が必要です。

2. 疲れを招く「5つのストレス」

以下の様々な負荷が重なることで、脳・自律神経・免疫・内分泌系の統合調節(アロスタシス)が乱れ、疲労や体調不良につながります(アロスタティック・ロードの概念)。

- 精神的ストレス:人間関係、仕事環境などの心理社会的負荷

- 身体的ストレス:過労、運動不足/過多、睡眠不足など

- 生理的ストレス:感染、栄養不良、ホルモン変動など

- 物理的ストレス:騒音、温度・湿度や天候、外傷など

- 化学的ストレス:たばこ、大気汚染、添加物・化学物質など

年齢と自律神経の変化

自律神経の働きは加齢の影響を受けやすく、自律神経バランスの指標である心拍変動(HRV)は、年齢とともに低下する傾向が報告されています。HRVは生活習慣やストレス管理の目安になります。

自律神経の乱れに対する「鍼灸」という選択肢

鍼灸は、自律神経の調整に役立つ介入方法の一つです。

メタ解析では、鍼灸が副交感神経トーンの指標(HRV)を高める方向に作用することが示唆されています。また、慢性の疲れに関しても、ME/CFS領域で鍼灸の有効性を支持する報告が増えていますが、「エビデンスの質の向上が課題」とされています。

睡眠の質低下や、慢性的な疲労感がある方は、生活習慣の見直しと並行して、鍼灸で「交感神経優位に傾いた状態にブレーキをかける」「回復モードへの切り替えを促す」ことが有効な場合があります。

特に妊活中の方にとって、ストレス・睡眠・自律神経の安定は全身状態を整える土台となり、妊娠を後押しする可能性があります(臨床の蓄積)。

まとめ

長引く疲れや不調の多くは、自律神経の乱れ、つまり体にかかるストレス負荷(アロスタティック・ロード)が原因です。特に6か月以上続く慢性疲労はME/CFSの可能性も考慮し、医療機関での評価が必要です。

鍼灸は、乱れた自律神経のバランスを整え、回復モード(副交感神経優位)への切り替えを促す選択肢となりえます。慢性疲労や妊活中のお悩みがある方は、生活習慣の見直しと合わせて、鍼灸院にご相談ください。

📚参考文献

- Santamaría-García H, et al. Allostatic interoceptive overload, 2024.

- Bobba-Alves N, et al. Energetic cost of allostasis, 2022.

- Palix C, et al. Allostatic loadレビュー, 2025.

- CDC. IOM 2015 診断基準, 2024更新.

- CDC. Diagnosing ME/CFS, 2024更新.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院では、丁寧な問診で状態を把握し、生活・睡眠・食事・運動のセルフケアと併せて、鍼灸で無理のない回復をサポートします。スタッフは全員、女性鍼灸師です。

患者さまの声「初めて鍼灸を受けてみた感想」不妊鍼灸・不育鍼灸

当鍼灸院へは、30代の女性を中心に20代~40代の方も多く通院されています。

鍼灸を受けること自体が初めての方がほとんどです。

みなさん様々な不安を抱えていらっしゃいます。

「鍼灸って本当にきくの?」

「針ってなんかこわい・・・」

「こわい先生だったらどうしよう」

そういった鍼灸に対する不安はもちろん、

「不妊クリニックの選び方がわかない・・」

「今の治療方法で本当に妊娠するのか心配・・」

「仕事との両立が難しい・・・」

などの、不妊治療に対する不安や疑問も一緒に寄り添います。

初めて不妊鍼灸を受けにお越しいただいた方の感想を掲載いたしますので、

ご参考にしてみてください。

↓【北区からお越しのAさん(30代後半女性)】初診日:2018.5.5

Q当鍼灸院のHPで一番興味を持たれたページをおしえてください。

・患者さまの声

・当院の紹介

Q当院にお越しいただく前はどんなことでお悩みでしたか。

全身凝りがひどく、不妊治療もしたいけど、仕事をしながら継続的に通えるところを探していました。

Q当院を選んでいただいた理由はなんでしょうか。

職場に近い

不妊治療をたくさんされていること

Q治療を受けてみていかがでしたか。

身体があたたかくなった気がします。

しばらく通ってみたいです。

↓【宝塚市からお越しのFさん(40代女性)】初診日:2018.4.21

Q当鍼灸院のHPで一番興味を持たれたページをおしえてください。

・当院の紹介

Q当院にお越しいただく前はどんなことでお悩みでしたか。

妊活

Q当院を選んでいただいた理由はなんでしょうか。

ホームページの内容すべて。安心して施術して頂けそうだと感じました。

妊娠された実績数のページに40代でも通って良いんだ!と感じさせられ予約にふみきりました。

Q治療を受けてみていかがでしたか。

初回でしたが、本当に気持ちよく、楽しく過ごさせていただけました。

来てよかったです。

↓【阪南市からお越しのSさん(40代女性)】初診日:2018.4.20

Q当鍼灸院のHPで一番興味を持たれたページをおしえてください。

・当院の紹介

・料金

Q当院にお越しいただく前はどんなことでお悩みでしたか。

不妊

Q当院を選んでいただいた理由はなんでしょうか。

西洋・東洋どちらも取り入れられていること

Q治療を受けてみていかがでしたか。

ツボの説明等もしっかりしていただいて

安心して治療を受けられました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

失敗しない不妊治療のクリニック選び7つのポイント

不妊治療は、費用も時間もかかる長期戦になることが多く、女性にとっては妊娠できる期間が限られています。だからこそ、最初のクリニック選びが極めて重要です。誤った選択で大切な時間を無駄にしないよう、以下の7つのポイントを参考に、しっかりと知識を持ってクリニックを選びましょう。

失敗しないクリニック選びの7つのポイント

1. 「不妊治療専門」で「実績」の高いクリニックを選ぶ🥇

産婦人科や大学病院・国立病院であることよりも、不妊治療を専門とし、高い治療実績を持つクリニックを選びましょう。

⚠️注意点:インターネット上のランキングサイトなどは広告目的のものが多いため、治療実績を個別に確認することが重要です。

2. クリニックの「説明会」に参加する🤝

実際にクリニックで開催されている説明会に参加し、クリニックの雰囲気や、医師・看護師の人柄を直接確認しましょう。自分に合いそうかを判断する良い機会になります。

3. 不妊治療の「知識」を身につける📚

不妊治療には専門用語が多く出てきます。医師の勧めるまま治療を受けるのではなく、ご自身で治療法を判断できるよう知識を持つことが大切です。

💡ポイント:高額な治療費を払うのですから、人任せにせず、ご自身の意思をしっかり伝えた上で治療を進め、後悔のない選択をしましょう。

4. 「通いやすさ」より「実績」を優先する🎯

自宅や会社からの近さといった「通いやすさ」だけで選ぶのは危険です。実績のないクリニックで年月だけが過ぎ、結局転院するケースが多くあります。

⚠️重要:クリニックによっては提供できる治療法(人工授精まで、タイミング指導のみなど)に限りがあります。患者を引き留めるためにステップアップの必要性を隠すクリニックもあるため、限られた時間を無駄にしないためにも、実績と治療法を重視してください。

5. 「丁寧な説明と質問対応」をしてくれるか確認する👂

人気のクリニックでも、診察時に検査や治療、症状についてきちんと説明し、患者の質問にも答えてくれるところはあります。

✅選ぶ基準:高い治療費を払う上で、ストレスにならず、安心感を持って治療を続けられるクリニックを選びましょう。

6. 「必要な治療法・設備」が揃っているか確認する🔬

ご自身に必要な治療法を事前に調べた上で、そのクリニックに必要な設備が整っているか確認しましょう。

体外受精時の胚培養の方法や設備はクリニックごとに異なります。古い設備を使用していたり、新しい治療法を取り入れていないクリニックもあるため注意が必要です。

7. 疑問があれば「セカンドオピニオン」を受ける🔄

現在のクリニックに通院中で、治療方針や説明に疑問がある場合は、思い切ってセカンドオピニオンを受けましょう。

今までの検査結果を持参すれば、一から検査を受けなくても相談に乗ってくれるクリニックもあります。ただし、セカンドオピニオンを探す際は、そのクリニックに転院することになっても良いという視点で探しましょう。

まとめ:あなたの最善の選択のために

不妊治療は、身体的・精神的な負担に加え、費用の面でも大きな決断の連続です。後悔のない治療を進めるためには、医師に任せきりにせず、ご自身が知識を持ち、納得した上でクリニックを選ぶことが何よりも大切です。

ご自身での判断が難しい場合は、不妊治療の実績からクリニックの情報が豊富な当院へお気軽にご相談ください。状況を確認した上で、お勧めできるクリニックをご紹介いたします。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀