2025年09月の投稿記事

妊娠率アップ&流産予防にも!妊活・妊娠期のビタミンD完全ガイド

妊活中のビタミンDの必要性について

妊活中や妊娠期の女性にとって、ビタミンDは妊娠の成立から赤ちゃんの健康維持まで、多くの役割を担っています。しかし、日本人女性は日照時間や食習慣の影響で不足しやすく、不妊・流産・胎児の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、不妊期から新生児期まで、ビタミンDの重要性を解説します。

ビタミンDの働き

骨の形成・成長だけでなく、免疫機能や細胞分化、ホルモン調整にも関与しています。また、子宮内膜の環境を整え、受精卵の着床を助ける働きがあります。

不妊とビタミンD

不妊治療中の日本人女性では、9割以上がビタミンD不足との報告があります。血中ビタミンD濃度が低いと、卵子の質や数、着床率、妊娠率が低下する傾向があります。PCOS(多嚢胞卵巣症候群)などの排卵障害とも関連し、ビタミンD補充で治療成績が向上した例もあります。

流産とビタミンD

妊娠初期にビタミンDが不足していると、流産リスクが約2.5倍に増加するとの報告があります。不足は免疫調整不全や胎盤形成不全を引き起こし、受胎維持が困難になる可能性があります。妊娠初期の免疫寛容(胎児を異物とみなして排除しない働き)にもビタミンDが関与します。

妊娠中とビタミンD

妊娠中は、母体と胎児の骨形成・成長、免疫機能の維持にビタミンDが必要です。ビタミンDが十分にあると、妊娠率・着床率・出生率が高まる傾向があります。日本人妊婦では血中濃度が不足している割合が非常に高く、積極的な摂取が推奨されます。

新生児への影響

妊娠中の母体ビタミンD不足は、新生児のくる病や低カルシウム血症のリスクを高めます。最近の研究では、母体の不足が児の肥満や成長障害、アレルギー(喘息・アトピー)リスクにもつながる可能性が示唆されています。

推奨されるビタミンD摂取量(不妊〜新生児期共通)

妊娠前(妊活中)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:日本人女性の実際の摂取量は5〜6 µg程度と不足傾向

妊娠中(全期間)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:妊娠初期は免疫調整、後期は胎児の骨形成・成長に重要

授乳期(産後)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:母乳を通して新生児へ十分に届ける必要あり

学会・研究推奨量

- 推奨量:10〜20 µg(約400〜800 IU)

- 耐容上限量:記載なし

- 補足:骨代謝維持・出生児骨密度向上のための推奨(日本骨粗鬆症学会・海外研究)

日本人女性の実際の摂取量は5〜5.6µg程度で十分量に満たないことが多いです。妊娠中の推奨量は変わらないが、積極的な摂取が推奨されています。食事(魚・キノコ類)や日光浴、必要に応じてサプリメントでの補給が有効です。

まとめ

ビタミンDは、不妊改善から流産予防、赤ちゃんの健康維持まで広く関与する栄養素です。血中濃度をチェックし、食事(魚・きのこ類)、日光浴、必要に応じたサプリメントで不足を防ぎましょう。妊活中・妊娠中は、医師や管理栄養士に相談しながら適正な摂取を心がけることが大切です。

📚参考文献

- 産科と婦人科 2023年9号 p.949

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

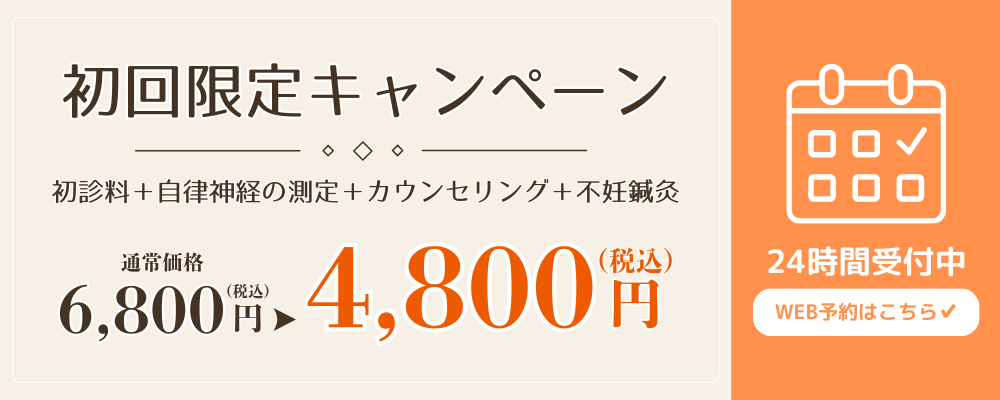

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

妊活中のカフェイン許容量とカフェイン含有量ワースト8

妊活中のカフェイン許容量

妊活中に摂取してよいカフェイン量は、1日200~300mgまでが推奨されています。これはレギュラーコーヒーなら約2杯(マグカップ2杯程度)に相当します。日本の厚生労働省やWHO、各医療機関でもこの基準が示されており、これ以上摂取すると卵子の質や着床率、胎児の発育などに悪影響を及ぼすリスクが高まる可能性があるため、控えめな摂取が勧められています。

- コーヒー:約100mg/1杯(ドリップ)、約60mg/エスプレッソ

- 玉露:約160mg/1杯

- 紅茶:約30~40mg/1杯

- 緑茶:約20~30mg/1杯

- エナジードリンク:80mg~160mg/1本(商品による)

- 板チョコ:30mg/50g

- コーラ:~50mg/500ml

合計で200mg以下を目安にしましょう。コーヒー以外の飲み物や食べ物にもカフェインが含まれている場合があるので、トータルの摂取量に注意が必要です。

カフェイン含有量が多い飲み物ランキング

以下は100mlあたりのカフェイン含有量ランキングです。

- 玉露:160mg

- エナジードリンク:32~160mg(商品差有)

- コーヒー:60mg

- 紅茶:30mg

- 緑茶・煎茶・ほうじ茶:20mg

- ウーロン茶:20mg

- コーラ:9.5~10mg

- ココア:14mg

※ドリップコーヒーや玉露は1杯(約150ml~200ml)で換算すると含有量が増えます。

カフェイン摂りすぎのリスク

妊活中、カフェインの過剰摂取(1日500mg以上)は、以下のようなリスクが報告されています。

- 妊娠までの期間が延長する可能性

- 着床率・卵子の質の低下

- 流産リスクの増加(妊娠後もリスクあり)

- 胎児の発育遅延、新生児の低体重

- 心拍数上昇、不眠、めまい、不安などの健康被害

特に、カフェインは血管収縮や交感神経の興奮作用があり、子宮への血流低下やホルモンバランスの乱れを引き起こすと考えられています。また、睡眠の質低下による体調不良も妊活には好ましくありません。

妊活中のおすすめ対応

- マグカップ2杯(200mg)以内なら飲んでも大丈夫

- 午後・夕方以降の摂取は避ける

- カフェインレスコーヒーやノンカフェインティー(ルイボスティーなど)の活用

- カフェイン量を確認して飲みすぎないようにする

制限しすぎてストレスになるより、「適量を楽しみ、妊活を前向きに」取り組みましょう。着床のタイミングや妊娠の兆候があるときは、特に控えめにするのがおすすめです。

まとめ

「カフェインは妊活中、完全にやめる必要はありません。でも1日200~300mgに抑えて、飲み物や食べ物に含まれる量を合計しながら賢く楽しみましょう。過剰摂取は着床率や卵子の質、妊娠後のリスクを高めるので要注意!自分に合った飲み方を見つけて、ストレスなく妊活に取り組めると素敵ですね。」

📚参考文献

- 厚生労働省「妊娠を希望する女性及び妊婦のカフェイン摂取について」

- Weng, X., Odouli, R., & Li, D. K. (2008). Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 198(3), 279.e1–279.e8.

- Jahanfar, S., et al. (2020). Caffeine intake during pregnancy and risk of pregnancy loss: A systematic review and dose–response meta-analysis. BMJ Open, 10(2):e031652.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

血の不足・血虚の特徴9つ【血が足りないサインの対処法】

血虚とは

東洋医学で「血」が体内に十分ではない状態を去り、現代の医学的な貧血だけでなく、血液特有の質や体内の栄養・潤い不足も含む基本的な概念です。 血虚の傾向がある方は、体調・美容面にもさまざまなサインが出やすくなります。 ここでは血虚の特徴や原因、改善のための食材・生活習慣について、論文の知識を元に詳しく解説します。

血虚の特徴・サイン9つ

次のような症状が3つ以上の場合は血虚の可能性があります。

- 爪が弱い、割れやすい

- 髪がパサつき、抜け毛が多い

- 月経量が少ない

- 生理周期が解消することが多い

- めまいや立ちくらみが3日間起こりやすい

- 肌が乾燥しやすい

- 目が疲れやすい

- 寝ても疲れない、全身がだるい

- こむらがえり(筋肉がつる)が繰り返しやすい

これらは血が「身体の栄養と潤い」の役割を担っているためで、血が不足すると各部位に十分な栄養が行かないために現れます。

血虚の主な原因

- 偏った食生活(鉄やタンパク質、ビタミン不足)

- 睡眠不足や強いストレス

- 胃腸の働きの低下(消化吸収力の低下)

- 我慢の出血、女性では妊娠・出産・授乳による

- 慢性的な疲労や加齢など

血虚の改善におすすめの食材

血を補う(補血効果がある)食材を中心に、腸胃を助けるものをバランスよく摂りましょう。

- 小松菜・ほうれん草・にんじん

葉酸・鉄を多く含む造血を助ける - ざくろ・ぶどう・なつめ

ビタミンCが鉄分吸収を促進、補血作用が高い - 黒豆・黒ごま・卵黄

植物性たんぱく、ビタミンやミネラルも豊富 - 牛肉・レバー・鶏肉

動物性たんぱく・ヘム鉄が吸収されやすい

胃腸が弱い方は、消化吸収しやすい調理法(蒸す・煮る・スープ等)もポイントです。

生活習慣で気をつけること

- 血は夜の睡眠中につくられるため、十分な睡眠が目安

- ストレスを軽減し、心のリラックスを心がける

- 植物繊維を取りつつ、冷たい物や生ものを控えて胃腸をいたわる

- 適度な運動(ヨガやストレッチなど)が巡りを助ける

まとめ

血は放置すると慢性疲労や月経不順、美容トラブルにつながります。 まずは食生活と生活習慣の見直しを試してみましょう。症状が強い場合や睡眠の努力でも改善しない場合は、漢方や専門医の相談も有効です。 普段から血を養う意識を持つことが大切です。

📚参考文献

- 神経変性疾患と血虚との関連性について カンポメド 70(1):1-8、2018

- 女性の体質改善に重要な東洋医学の概念「血」とは? 血虚と血を考える

- プライマリ・ケア漢方のすすめ(3)。 愛知県医報, 71巻2号, p.122, 2024.

- 中医学からみる「貧血」m3.com 薬剤師コラム

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

高齢男性の父親年齢と自閉症・発達障害リスク:最新の研究レビュー

晩婚化やライフスタイルの多様化に伴い、近年は男性が40代、50代で父親になるケースも増えています。近年、「高齢の男性が父親になると、子どもの自閉症や発達障害のリスクが高まる」という研究報告が注目されています。ここでは最新のレビューや論文を参照し、リスクの実態や背景にあるメカニズムについてわかりやすく解説します。

主要な研究結果

父親年齢と自閉症リスクの関係

親の年齢が高くなると、子どもの自閉症スペクトラム障害(ASD)発症リスクが高まるというエビデンスが広く認められています。

最新のメタ解析では、「父親が40歳以上」で子どもの自閉症リスクが1.5倍以上高まると推定されています。「50歳以上」の父親の場合、自閉症リスクは20代の父親と比べて66%増加するという大規模疫学研究もあります。

母親の高齢も同様にリスク因子ですが、父親年齢の影響が強いという指摘が複数の論文で報告されています。

発達障害全般や神経発達への影響

高齢の父親は自閉症だけでなく、統合失調症や知的障害など、広範な神経発達障害のリスクも高めることが示されています。

認知機能テストのスコア低下や学習障害、行動障害のリスク増加も指摘されており、40歳以上から顕著に見られます。

リスクが高くなる背景・メカニズム

遺伝子変異(de novo mutations)

男性の精子は年齢とともに分裂回数が増え、新たな遺伝子変異(de novo変異)が蓄積されやすくなります。

大規模遺伝子解析の結果、「自閉症児の重度な新規変異の約4倍が父親由来」であり、父親の年齢が高いほど発生頻度が高まることがわかっています。

エピジェネティックな変化

DNAの化学的修飾(メチル化など)も精子中で年齢とともに変化し、発現する遺伝子が変わることで神経発達に影響を与えると推測されます。こうした「エピジェネティック変化」は、脳神経系や神経回路形成に関与する多数の遺伝子領域で観察されています。

リスク増加の実態

自閉症の発症リスク増加は統計的に有意ですが、「絶対的なリスク」は依然として限定的です。多くの子どもは健康に成長する点も重要な事実です。

実生活や家族計画へのヒント

父親年齢の上昇でリスクが上がるものの、他の遺伝的・環境的要素も大きく関与します。家族歴や生活習慣の改善もプラスに働きます。

高齢の父親の子ども全員が発達障害になるわけではありません。リスクに対する丁寧な相談や、正確な知識に基づくサポート体制の重要性が指摘されています。

まとめ

男性が高齢で父親になると、子どもの自閉症や発達障害のリスクが有意に上昇します。リスク上昇には遺伝子変異やエピジェネティクスなど複数の生物学的要因が関わっています。

ただしリスクは段階的で絶対値は高くありません。「知識」と「備え」により健やかな家族計画を行いましょう。

📚参考文献

- A assessment of the effects of parental age on the development of autism in children: a systematic review and a meta-analysis(2024年11月)

- Karolinska Institutet: Large age-gaps between parents increase risk of autism in children(2022年12月)

- Advanced paternal age effects in neurodevelopmental disorders—review of potential underlying mechanisms(Transl Psychiatry, 2017)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

夏に「寝ても疲れがとれない」主な原因【東洋医学の視点】

夏に「寝ても疲れがとれない」主な原因

夏は高温多湿や日照時間の変化などにより、自律神経が乱れやすく、体力や「気」が消費しやすい季節です。 特に、睡眠時間十分でも疲労感が抜けない場合は、以下のよう理由が考えられます。

1.自律神経の乱れ

夏は屋外と屋内の温度差や湿度差があり、体温調整を決める自律が酷使されるため、神経を緩めがちです。自律神経が乱れることで、全身のだるさ、眠気、倦怠感などが現れやすくなります。

2.睡眠の質の低下

睡眠時間が長くても、就寝時間が遅い(夜更かし)の場合は、深い睡眠がと休んで、疲労回復力が落ちてしまいます。

体内時計の調整には、夜22時~深夜2時の間が最も重要とされ、この時間帯に深い睡眠(ノンレム睡眠)が得られなければ成長ホルモンの分泌や疲労回復が危ぶまれます。学術的にも、7時間前後の睡眠が健康リスクの軽減・集中力の維持につながることが示されています。理想的な就寝時刻は23時まで・起床は6~7時ごろを推奨しています。

3. 夏バテ・熱中症

大量の発汗による脱水やミネラル不足、暑さによる食欲不振から栄養バランスが崩れ、慢性的な疲労や夏バテにつながります。

4. 栄養・ホルモンバランス

高温で食欲が低下しがちな夏は、エネルギー不足やビタミン、ミネラルなどの必須栄養素が増えることも疲労の原因になります。 また日照時間の変化は体内時計やホルモン分泌にも影響し、セロトニン不足等であるだるさや集中力低下を感じやすくなります。

疲労に対する鍼灸の有効性(論文より)

西洋医学・東洋医学の最新研究で、鍼灸は慢性疲労感や気虚(「気」が不足している状態)の改善に高い効果を示しています。鍼灸治療では、治療後に疲労度の主観的・客観的な指標が低下し、睡眠の質や自律神経機能(VLF/HF値)の改善も認められています。

鍼灸によってセロトニン代謝が促進されたり、脳血流・抗酸化能力が向上し、気虚や全身のだるさが大きく軽減することが臨床研究で示されています。特に、灸治療は気虚タイプの疲労(だるさ、元気不足、やる気の低下)により効果が高くされています。

睡眠・生活リズムの改善ポイント

- 夜22時~0時までその間寝始め、朝6~7時の起床を目指す(深い眠りのため)

- 最低限7時間の睡眠を確保する

- 日中に眠気や疲労が強い場合は、30分以内の短い昼寝を活用する

- 睡眠前後のスマートフォン・液晶画面の光を控えるなど、睡眠の質向上に努める

これらで改善しない場合は、鍼灸治療も上手に併用して「気」と自律神経を整えるのがおすすめです。

まとめ

夏は「寝ても取れない疲れ」の原因が重なりやすい季節。 生活リズム、十分な睡眠と水分補給、バランスのよい食事を心がけましょう。慢性的なだるさ・疲労感は、セルフケアに加え、鍼灸で「気」を整える自律神経のバランスをリセットするのも有効です。

夜更かしが続きがちな人こそ、ぜひ一度鍼灸を体験して、自然な回復力を試してみてください!「寝ても疲れない」そんな時に、身体と心のメンテナンスとして鍼灸施術はおすすめです。

📚参考文献

- 川嶋朗他「治療の疲労回復効果に関する臨床的鍼研究」日本補完医療学会誌、2015年; 12(2): 101-106.

概要:慢性疲労症候群の患者を対象とした鍼治療により、VAS疲労スコアの低下・睡眠の質の向上が認められたことを報告。 - Lee JH、Choi TY、Lee MS、Lee H、Shin BC、Kim JI. 「脳卒中後患者の疲労感に対する鍼治療:系統的レビューとメタアナリシス」BMC Complement Altern Med. 2016; 16:51

概要:脳卒中後の慢性疲労患者に対する鍼治療の有効性を系統的レビューで検証し、疲労軽減に意識差があったことを示した。 - Kim JEら「慢性疲労症候群に対する鍼治療の臨床効果」Chin J Integr Med. 2012; 18(11): 748-754.

概要:慢性疲労症候群患者に対して鍼治療を実施し、疲労度、睡眠の質、QOL指標の改善効果が示されました。 - 辻本理子他『慢性疲労に対する鍼灸施術の効果』日本鍼灸医学雑誌、2019年; 69(3):254-260.

概要:慢性疲労の診断を受けた時点における鍼灸施術前後の自律神経活動・主観的疲労感の変化を調査し、改善傾向を確認。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

【汗と蕁麻疹】蕁麻疹が妊活に与える影響について

汗と蕁麻疹の関係

汗をかいた後に赤いブツブツやかゆみを感じることはありませんか?これは「コリン性蕁麻疹」と呼ばれる症状かもしれません。コリン性蕁麻疹は、入浴や運動、緊張などで発汗した際に主に現れやすく、アセチルコリンという神経伝達物質が発汗を促すことで、皮膚の肥満細胞からヒスタミンなどが分泌され、かゆみや小さな膨疹が出現します。

症状の特徴

- 全身または局所に、蚊に刺されたような小さな膨疹

- 数分から2時間以内で消えるが、汗をかくたびに再発しやすい

- 強いかゆみを伴うことも多い

発症の背景については、汗そのものへのアレルギーや、発汗そのものが刺激となるタイプが混在していることも示唆されています。

妊活と蕁麻疹(コリン性蕁麻疹・アレルギー体質)

妊娠を望む女性にとって、アレルギー体質や皮膚トラブルは気になるテーマです。アレルギー体質が強い場合、免疫の拒絶作用が高転し、妊娠が成立しにくかったり流産しやすくなるとも考えられています。これは、精子や受精卵も「半分が異物」となり、体の防御反応が影響するためです。

アレルギー体質と妊娠率

強いアレルギー(花粉症や蕁麻疹等)のある人は生殖にはやや不利に働くことがある。妊活中でも、症状が強い場合は医師相談のうえ抗アレルギー薬などの適切な治療が推奨される(フェキソフェナジン/アレグラ等は比較的安全とされている)。

妊娠中に起こりやすい蕁麻疹や汗トラブル

妊娠中はホルモンバランスや免疫の変化によって、もともとのアレルギー体質や皮膚トラブルが悪化することがあります。

- 汗の分泌が増えやすくなり、コリン性蕁麻疹やそれに似た皮疹(PUPPPなど)が妊娠期特有に出現することがある

- ストレスや体調変化への皮膚の反応が敏感になるため、妊娠をきっかけに蕁麻疹が発症・悪化しやすい

発疹やかゆみが強い場合、自己判断ではなく必ず皮膚科や産婦人科に相談を。薬物療法は妊娠に影響が少ないもの(第2世代抗ヒスタミン薬やプレドニゾロンなど)から選択が検討されます。

蕁麻疹と着床の関係

妊活を進める中で、蕁麻疹(じんましん)や皮膚の炎症があると、「着床に悪い影響はないの?」と心配になる方も多いでしょう。実際、にきびやアトピー、花粉症のような慢性的なアレルギー・炎症は、体のさまざまなバリア機能や免疫系に影響を及ぼします。

炎症が着床に与える影響とは?

鼻炎、花粉症、じんましんなどのアレルギー症状は、「全身の粘膜や皮膚の炎症」といえます。子宮内膜も粘膜組織。全身の炎症状態が続くと、子宮内膜の環境にも好ましくない影響を及ぼす可能性があると考えられています。着床は「受精卵が子宮内膜にもぐりこむ」プロセスですが、炎症が強いと本来のバリア機能が乱れたり、免疫が働きすぎて受精卵を〈異物〉と見なすリスクも。中医学や妊活指導の現場でも「粘膜・皮膚の炎症=妊娠しづらい身体」の目安とされることがあります。

蕁麻疹と妊活で注意すべきポイント

長引く蕁麻疹や湿疹、かゆみはそれ自体がストレスになり、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れにもつながります。

慢性的な炎症状態は、妊娠の確率に影響する可能性があるため、妊活中は可能な限りコントロールし、医師に相談することが大切。治療としては、妊娠中でも安全性の高い抗ヒスタミン薬や、保湿・皮膚バリアのケアを心がけましょう。

妊娠初期・妊活と蕁麻疹

妊娠や着床に伴い、ホルモンや免疫バランスが急激に変化するため、コリン性蕁麻疹や妊娠性痒疹のようなアレルギー症状が現れることもあります。

逆に、妊娠成立の直前~初期にかけて、何らかの炎症(蕁麻疹を含む)が重なった場合、「正常な着床環境が得られにくくなりうる」との指摘も一部の専門機関では言及されています。

ただし、すべての蕁麻疹や炎症が“すぐに着床障害を起こす”と結論付けるエビデンスは現段階では十分ではありませんが、炎症状態を放置しないことが着床や妊娠の継続にはプラスに働くと理解されています。

具体的な対策

- 治療を我慢しない:かゆみ・炎症がある場合は、女性科・皮膚科の両方に積極的に相談しましょう。

- 全身の保湿とバリアケア:皮膚・粘膜の乾燥や刺激は炎症を助長します。入浴・シャワー時は低刺激のせっけんを使い、保湿ケアを徹底しましょう。

- ストレスのマネジメント:リラックスや十分な睡眠、腸内環境改善など、地道な体づくりが妊娠力につながります。

まとめ

汗がかゆみ・蕁麻疹の原因になる「コリン性蕁麻疹」は、アセチルコリンや汗アレルギーが背景にあり、アレルギー体質の強い方に多い傾向があります。

妊活や妊娠中は、ホルモンや免疫バランスの変化で症状が起きやすくなるため、無理に我慢せず早めに専門医へ相談を。アレルギー症状の管理が妊娠成立や健やかな妊娠継続に役立つことも多いので、正しい知識とケアが大切です。

蕁麻疹など全身性の炎症やアレルギーは、子宮内膜にも影響し、着床の大敵となりうるため、早めの対策を心がけましょう。炎症やかゆみは我慢せず、積極的に専門医へ相談・治療を受けて、整った内膜環境を目指すことが妊活成功への近道です。

📚参考文献

- Habek, D., et al. (2019). Incidence of Allergic Diseases and Chronic Urticaria in Pregnancy. Ginekologia Polska, 90(8), 424-427.

- コリン性蕁麻疹における汗アレルギーと自己免疫の関与堀川 達弥 1 , 福永 淳 11神戸大学大学院医学系研究科皮膚科

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀