2023年05月の投稿記事

36歳 5年間の妊活 鍼灸を始めてからの体外受精で妊娠のご報告

妊活を始めてから5年

Hさんはお仕事との両立をしながらの妊活でしたので、お身体に疲れがでているようでしたので、妊活鍼灸と同時に不定愁訴の鍼灸も行いました。

首、肩こり、目の疲れ、冷え性、貧血、目まい等多くの症状がありました。特に首こり肩こりは、妊活には大敵です。

首、肩などの不調を整えながら、生殖器系への血流を促すよう治療をしました。

お仕事と妊活の両立で、いつも慢性的に疲労が溜まっているご様子でした。この疲労や肩こりなどの不調は妊活には大敵です。

妊活には健康な身体づくりも大切ですので、お身体の不調や疲労が解消されるよう、また生殖器系への血流を促すように毎回治療を行いました。

子宮のトリオ検査(EMMA、ERA、ALICE)を受けた後、移植周期に移られて子宮の血流を促進させる施術を行いました。

胚移植に向けての鍼灸

移植に向けた鍼灸は、日本や世界各国で「移植前後に鍼灸施術を受けると妊娠率が65%上昇する」など各学会で報告がなされています。

また、子宮内膜環境を高める効果があり、「妊娠率が17%高まる」

という報告もあります。

子宮内膜を良好な状態にするため、また着床率を上げたいとお考えの方は鍼灸で体質改善と共に妊娠しやすい体作りをすることが良いかと思います。

基本的には移植周期の鍼灸は、通常週に一回受けていただいている治療をベースに施術しています。

子宮と卵巣の血流促進、自律神経の安定、ホルモンバランスの安定、さらに鍼灸を継続することで卵質の改善。

子宮内膜の改善、さらに妊娠後は妊娠維持のための鍼灸。

マタニティトラブルに対する鍼灸。

お腹の赤ちゃんの成長をサポートする鍼灸も大切です。

採卵前から不妊鍼灸を、そして妊娠後はマタニティ鍼灸、出産後は健康のための鍼灸として、女性のどのステージにも鍼灸は対応することがきます。

参考資料:2002年 ドイツ 中国共同研究にて

体外受精を受けている方を二つのグループに分け、一方のグループは移植前後に鍼治療を実施。

他方には鍼治療をせず体外受精を行った結果、鍼治療を受けたグループの妊娠率が42%上昇し、鍼治療なしの場合の治療の26.3%上回った。

2006年 デンマーク 研究報告

胚移植時に鍼灸治療を行った組では36%妊娠率、鍼灸治療を併用しなかったグループでは22%の妊娠率となった。

2006年 11月 明鍼灸院と明治鍼灸大学の研究グループ

体外受精を5回以上を行っても妊娠に至らなかった女性114人に鍼治療を行ったところ49人のうち4人は自然妊娠、 30人は鍼施術後の1回目の体外受精で妊娠。

報告された114人の施術実績は、鍼施術は週1~2回のペースで行われ、腹部や足などにある婦人科疾患に効果があるとされるツボに鍼で刺激した。

また、妊娠した49人の内訳は自然妊娠4人、人工授精は1人、体外受精が44人。

このうち施術後1回目ので妊娠した30人のうち9人は鍼施術を始める前に10回以上も体外受精を行ないながらも妊娠できなかった不妊症だった。

(読売新聞より抜粋)

2008年 アメリカの報告

過去の7件の臨床試験に、胚移植時に鍼灸治療を併用した場合、鍼治療を受けた組の側が妊娠は1.65倍高く、妊娠継続は1.87倍、生児分娩は1.91と高かった。

などが、報告されています。

Hさんに対しても、遠方にお住まいでしたが継続的な鍼灸施術と移植前後の鍼灸レーザーを受けていただきめでたく陽性反応が確認できました。

鍼灸施術が最も効果を発揮するには、移植に合わせた”頓服的なもの”もありますが、体質改善を目的とした”継続的なもの”もとても大切です。

移植前後に鍼灸を受けると着床率が上がるというのは移植周期に合わせた施術と移植後から判定日までを心身ともにリラックスした状態で過ごせることも後押ししている結果だと考えています。

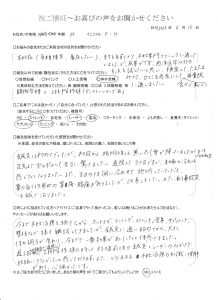

Hさん妊娠お喜びの声

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

Hさん、ありがとうございます。

不妊専門クリニックに通院された経験があり、西洋医学以外の方法に挑戦したいというお考えに至られたこと、そして数ある鍼灸院の中から当院を選んでいただけたこと、お悩みに対して、私たちがお役に立てて光栄に思います。

さまざまな方法を試されながら、ご自身に合った妊活を進めてこられたことに、私たちも感慨深く思います。

自分自身で何かできることはないかと取り組まれることは、妊活において大切な要素です。

この度は本当におめでとうございます。今まで本当によく頑張ってこられましたね。

これからは出産に向けてサポートさせていただきますので今後ともよろしくお願いいたします。

↓ ↓ 下記の記事もご覧ください ↓ ↓

強い肩こり、首こりを改善して妊娠 43歳 (2019.10.11)

39歳 二人目妊活 胚盤胞移植で陽性反応(2022.1.8)

34歳 原因不明不妊 体外受精で妊娠のご報告(2023.2.25)

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。

ガンになりやすい食べ合わせ

《ガンになりやすい食べ合わせ》

昔から一緒に食べると身体に悪いとされる食べ物に、

「うなぎと梅干」

「スイカと天ぷら」

「カニと柿」

などがあります。

組み合わせの思想は古くからあり、中国からもたらされました。

江戸時代の「養生訓」にも食べ合わせの記載があります。

「うなぎと梅干」の食べ合わせについて研究された結果、「うなぎと梅干」による中毒は科学的根拠が全くないという結論でした。

昔はすべて有機の梅干、天然のうなぎですが、現在は違います。

添加物、汚染、合成食品時代といわれ、

≪第一級発癌物質≫

というものがあり、亜硝酸(あしょうさん)とアミンの組み合わせが

最も危険です。

この組み合わせは意外と身近に多くあります。

①ほうれん草(硝酸)+ベーコン(アミン)

②漬物(亜硝酸)+焼き魚(アミン)

③レモン(輸入のものにOPP防カビ剤)+紅茶(カフェイン)

④たらこ(発色剤に亜硝酸)+スパゲッティー(アミン)

⑤ハム(発色剤に亜硝酸)+たまご(アミン)

⑥焼き魚(アミン)+しょうゆ(亜硝酸)

ここに挙げたのはほんの一部です。アミンと亜硝酸はいろいろな食材に含まれ、

化学反応を起こし発癌性物質を生成します。

しかしこれらの食べ合わせに何か一つ加えたり、工夫することで

発癌性物質の生成を抑える

ことができます。

①ほうれん草+ベーコン・・・・パセリを加えることで生成を防ぐことができます。

②漬物+焼き魚・・・・・・・・・緑茶を一緒に飲みます。

③レモン+紅茶・・・・・・・・・・皮をむいて入れるか、きれいに皮を洗い薬剤を落とします。

④たらこ+スパゲッティー・・・・パセリを加えます。

⑤ハム+たまご・・・・・・・・・・・マヨネーズや酢をかけて食べることで生成を防げます。

⑥焼き魚+しょうゆ・・・・・・・・大根おろしを一緒に食べるか、ポン酢に変えることで防げます。

このように身体に悪い食べ合わせでも一工夫するだけで安心して食べることができます。

参照:農林水産省:国際がん研究機関

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/iarc.html

36歳 4年間の妊活と流産を乗り越えて 体外受精で妊娠のご報告

4年間の妊活

プロテインSと血栓症

プロテインSは、血液凝固因子であり、欠乏すると血栓傾向になります。

胎盤に血栓ができると流産や死産の原因になる可能性があります。

これを検査するクリニックの多くは正常値56%くらいです。

厚生労働省不育症研究班の出した日本のデータは、プロテインS活性が60%未満の不育症患者が何も治療を行わず流産する可能性は非常に高かったため治療が必要と報告しています。

低用量アスピリン療法の成功率が71.4%で、ヘパリンを併用した場合は76.9%であり、わずか5.5パーセントの上昇に留まるため、いきなりハードルの高いヘパリン療法が必要であるというわけではありません。

しかし、低用量アスピリンの作用メカニズムがはっきり分かっていないため実際にヘパリン療法を併用している患者さまは少なくないです。

プロテインSは妊娠すると非妊娠時の半分くらいに活性が落ちると知られています。

妊娠前は60~80%くらいの方が正常範囲にあり、妊娠中も30%以上であれば正常と考えて良いそうです。

妊娠初期のプロテインS活性が、20%以下だと妊娠高血圧などのトラブルが起こる可能性があります。

不育症的観点から言えば、非妊娠時プロテインS活性の正常値は56%以上であり、その下限値に達している場合は治療を検討する必要があります。

参考資料:杉ウィメンズクリニック(プロテインSの正常値とその治療方針。)

当院は不育症で妊娠を維持したい方、そうではない方でもマタニティ鍼灸を受けていただいてます。

流産は妊娠初期に多く、妊娠中も体の血液循環をよくすることは大切です。全身への血液循環がきちんと巡っていないと子宮へ新しい血液が届きにくくなります。その場合、着床しにくい、着床しても育ちにくい状態がおきてしまいます。

めぐりを良くすることは大事なことなので妊娠維持・流産予防に効果が期待できる経穴(ツボ)に鍼や灸を行い血流促進を図ります。また、妊娠初期もレーザー療法もおすすめしています。

クリニックの低用量アスピリン療法、ヘパリン療法と鍼灸を併用されてる方も少なくないです。

体外受精で妊娠されたAさんも妊娠後にマタニティ鍼灸を受けていただき、順調に成長しているとのことです。

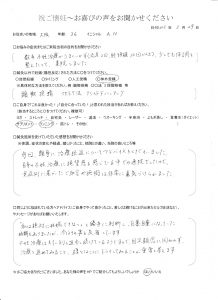

Aさん妊娠お喜びの声

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

Aさん、妊娠本当におめでとうございます。

不妊治療を長く続けてきた中で、たくさんの困難に立ち向かってきたことと思います。

それでも、Aさんは諦めず様々なことにトライしてこられたことに私たちも勇気づけられます。

また、鍼灸施術を受けていただき、私たちが少しでもお役に立てたことを嬉しく思います。

今後もAさんが健康で幸せなマタニティライフを過ごせるよう、精一杯のサポートをさせていただきたいと思います。

不妊治療は精神的にも肉体的にも大変なものですが、Aさんのように助けを必要とされる方々がいる限り、私たちは諦めず常にお力になれるよう尽力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

↓ ↓ 下記の記事もご覧ください ↓ ↓

長年の不妊期間を経て、初期胚2個戻しで妊娠 40歳 (2019.12.13)

38歳 2人目不妊 鍼灸と体外受精で妊娠 (2022.9.3)

36歳 クリニック転院後の胚盤胞移植で陽性反応(2021.2.12)

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。

多嚢胞性卵巣症候群は鍼灸で対応できる症状

【多嚢胞性卵巣症候群】

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の診断基準は

・月経異常

・多嚢胞性卵巣

・血中男性ホルモン高値

またはLH基礎値高値かつFSH基礎値正常

の全てを満たす場合を多嚢胞性卵巣症候群とされています。

糖尿病

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の治療と糖尿病の治療にはいくつかの共通点がありますが、両者は根本的に異なる疾患ですが、

両疾患の共通点として、適切な食事と運動が重要であることが挙げられます。また、両疾患において、肥満がリスク因子であることも共通しています。しかし、PCOSの治療には排卵誘発剤などの特定の薬剤が必要であり、糖尿病の治療にはインスリン注射などの薬剤が必要であるため、両者は根本的に異なる治療が必要です。

PCOSは、卵巣が正常に機能せず、ホルモンのバランスが崩れることで引き起こされます。主な症状には、月経不順、不妊、多毛症、肥満などがあります。

PCOSの治療

PCOSの治療には、食事の改善、運動、避妊薬、排卵誘発剤などがあります。

一方、糖尿病は、インスリンの不足または不適切な使用によって引き起こされます。インスリンは、血糖値を下げるために必要なホルモンです。糖尿病の治療には、食事の改善、運動、インスリン注射、経口血糖降下薬などがあります。

糖尿病を患う可能性

PCOSの人が糖尿病を患う可能性は、一般的な人口と比較して高くなっています。これは、PCOSの人が肥満やインスリン抵抗性、高血糖などの糖尿病のリスク因子を持っていることが一因です。

PCOSの人の多くは、インスリン抵抗性が高く、インスリンの効果が低下しています。これによって、体内の血糖値が高くなり、糖尿病の発症リスクが増加します。また、PCOSの人は肥満になりやすく、肥満も糖尿病の発症リスクを高めます。

PCOSは改善できる

そのため、PCOSの人は、糖尿病のスクリーニングを受けることが重要です。糖尿病の早期発見と適切な治療は、合併症を予防する上で非常に重要です。また、適切な食事や運動、減量などの生活習慣改善も、糖尿病の予防や管理に役立ちます。

PCOS自体は、改善が困難な病気ではありません。適切な治療や生活習慣改善によって、症状の緩和や不妊治療の成功などが期待できます。特に、肥満が症状を悪化させるため、減量や運動などの対策が有効です。また、排卵誘発剤や避妊薬などの薬剤も、症状の改善に役立つことがあります。

糖尿病は鍼灸の適応症状です!

参考文献

岩瀬明

群馬大学大学院医学系研究科 産科婦人科学分野 教授

薬局 73(10): 2584-2590, 2022.