2025年の投稿記事

男性の口腔ケアこそ妊活を成功へ導く鍵になる

これまで「妊活=女性の問題」という意識が根強くありましたが、実は男性側の健康状態も大きく関わっています。特に、口腔内の慢性炎症状態である 歯周病(特に進行した状態の 歯周炎)が、 男性の精液・精子の質を低下させる可能性 が複数の研究で示されています。

本記事では、男性の妊活支援という視点から歯周病の意味を整理し、「男性だけ」目線でチェックすべきポイントとケア方法をまとめます。

歯周病が男性生殖機能へ及ぼす影響とは?

研究が示す関連性

ある症例対照研究では、精液異常のある男性群と正常精液の男性群を比べたところ、精液異常群に「中等~重度の歯周炎」が有意に多く認められました。中等〜重度歯周炎の人は精液異常を有する割合が高く、歯周炎が精液状態と関連している可能性があると報告されています(OR=3.377, p=0.005)。

系統的レビューでは、歯周炎のある男性は精子運動能・形態・DNA断片化(SDF)等が悪化している傾向があると結論づけられています。例えば、歯周病の炎症負荷が高い男性では「精子の運動能が統計的に有意に低かった」という報告もあります。

なぜ影響するのか?考えられるメカニズム

歯周病による慢性炎症が、血管を通じて全身に炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)を放出し、生殖器(精巣・精細管・血液‐精巣関門)に影響を与える可能性があります。

炎症 → 酸化ストレス(ROS:活性酸素種)の増加 → 精子膜や運動能にダメージ、DNA損傷を誘発という流れが指摘されています。

歯周病菌やその代謝産物が血中に入り、「遠隔部位(精巣・附属器など)」にも影響を及ぼす可能性があるという仮説もあります。

男性が“今すぐ見直すべき”口腔・妊活ポイント

妊活中、またこれから妊活を始める男性として、以下のチェックリストをぜひ活用してください。

- 歯ぐきの出血・腫れ・口臭を感じていないか?

歯周病の初期サイン。気づかないうちに進行しているケースも多い。 - 「歯肉ポケット深さ」「臨床付着損失(CAL)」の検査を受けたことがあるか?

研究ではこの指標が精液の運動能・濃度と関連していた。 - 定期的に歯科で歯石除去・クリーニングを行っているか?

歯垢・歯石は慢性炎症・菌の温床となる。 - 喫煙・過剰飲酒・喫煙歴がないか?

口腔だけでなく、全身・生殖機能にもマイナス要因。 - 食習慣・生活習慣が整っているか?(特に糖質過多・甘い物常習)

炎症体質を助長し、口腔内・全身の健康に影響。

鍼灸・不妊サポートの視点から+αにできること

当院「宇都宮鍼灸良導絡院」では、男性の妊活支援も視野に入れ、鍼灸・自律神経・血流・ホルモンバランスの調整を行っています。口腔内ケアとは別の施策として、以下のようなアプローチが可能です。

- 自律神経測定によるストレス・生活リズムの可視化

→ ストレス過多は炎症反応を活性化させ、男性の生殖機能にも影響。 - 鍼灸による血流改善・精巣周囲の循環促進

→ 炎症・老廃物の除去を促す土台作り。 - 食事・栄養・生活習慣アドバイスと口腔ケアの連携

→ “身体+口腔”の一体ケアとして妊活を支援。 - パートナーと一緒に口腔環境を整える提案

→ 妊活はカップルでの取り組みが効果的。

まとめ

男性の口腔内、特に歯周病・歯周炎という慢性炎症状態は、「精子の質」「運動能」「DNA損傷」などの観点から、妊活における無視できない要因であると、最近の研究が示し始めています。妊活中の男性が“歯ぐきの健康”を整えることは、たんに「虫歯・歯槽膿漏を予防する」という枠を超えて、「赤ちゃんを迎えるための身体づくり」の一歩として非常に意義があります。

もしパートナーと共に妊活中であれば、男性側の口腔ケアも“必須チェック項目”としてぜひ取り入れてください。歯科・鍼灸・生活習慣改善を含む総合サポートによって、妊活成功の可能性を高めるお手伝いができます。

正しい治療を受けるために

- 歯周炎が疑われる場合:歯科で「歯周ポケット測定」「臨床付着損失(CAL)」などをチェックしてもらいましょう。

- 精液検査・男性不妊検査を受けている場合:その結果と口腔状態をリンクして、早期改善を検討することが有効です。

- “口腔ケア=費用がかかる”と思われがちですが、妊活の成功までを見据えた投資と捉えることで、モチベーションも上がります。

📚参考文献

- Dan-Ying Tao, Jia-Lin Zhu, Chun-Yu Xie, Yan-Ping Kuang, Wei-Ran Chai, Edward Chin Man Lo, Wei Ye, Fei Li, Xi-Ping Feng, Hai-Xia Lu. Relationship between periodontal disease and male infertility. Oral Diseases. 2020; (Epub) (OR = 3.377)

- Fiki Muhammad Ridho et al. Association between periodontitis and sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Rwanda Medical Journal. 2025; 82(2):41-52.

- “Exploring the link between periodontal disease and sperm quality.” Journal/Review. 2024/2025.

- “Infertility and inflammation: The potential connection to periodontal disease.” DentistryIQ. 2017.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

歯周病が妊娠までの時間を延ばす可能性〜口腔ケアは“妊活”の必須ステップ〜

妊娠を希望する方が増えている一方で、「なかなか授かれない」という悩みも少なくありません。よく知られている原因としては、年齢、卵巣・精子の状態、ホルモンバランス、子宮・卵管の通過性などがありますが、近年「口腔内の環境」、特に 歯周病(歯を支える骨や歯ぐきが細菌感染・慢性炎症によって破壊される病態)が、 妊孕力(妊娠する力)を低下させる可能性 が注目されています。

今回は、歯周炎と妊活(妊娠しやすさ・妊娠までの時間)との関連を、最新のエビデンスを交えてわかりやすく整理し、妊活の視点から口腔ケアの重要性をお伝えします。

歯周炎とは何か?

まず、歯周炎の理解から始めましょう。

歯周病は、歯ぐき(歯肉)に炎症が起きる「歯肉炎」から始まり、さらに進行すると「歯を支える骨(歯槽骨)」や歯根膜・歯周ポケットへと及び、「歯周炎(=歯周病が骨まで進行した状態)」となります。

症状としては、歯ぐきの腫れ・出血・歯のぐらつき・口臭などがありますが、自覚症状が乏しい場合が多く、「気づいたら進行していた」ということも少なくありません。

成人30歳以上の方の約8割が何らかの歯周病を抱えているというデータもあります。歯周病原因菌(例えば Porphyromonas gingivalis など)が、歯ぐきから血管内に入り、体内に炎症性サイトカインをめぐらせることにより、様々な全身疾患と関係する可能性が指摘されています。

このように、口腔内だけの問題ではなく、全身の“炎症・細菌連鎖”という観点から見ても、歯周病は軽視できない存在です。

歯周炎と「妊娠しやすさ/妊娠までの時間」との関係

多くの研究で、歯周炎が妊娠までにかかる時間を延ばす可能性が示されています。以下、主なポイントを整理します。

妊娠までの時間(TTC:Time To Conception)が延びるという報告

例えば、ある研究では、歯周病のある女性は、歯周病のない女性と比べて 妊娠までに平均2か月程度長くかかったという報告があります。また、歯周病と不明原因不妊との関連を検討した研究でも、歯周病のある女性は妊活(妊娠を希望して開始)において妊娠まで時間を要する可能性があるという指摘があります。

さらに、総合的なレビューでは、「歯周病=慢性炎症状態」が、妊孕力低下の背景因子となる可能性があるとしています。

男性側も関連あり

歯周病は女性だけでなく、男性の精液・精子の質にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、歯周炎のある男性で精子濃度・運動能・形態などが低下していたという報告があります。

このことから、カップル全体として“口腔内の炎症負荷”を軽減することが、妊活支援として有効である可能性が高いです。

なぜ妊娠まで時間がかかるのか?そのメカニズム

歯周病が妊活に影響する可能性のあるメカニズムは、以下のように整理できます。

- 歯周病による慢性炎症が体内でサイトカイン・炎症性物質を増やし、卵巣・子宮・精子・精巣などの生殖器への影響を及ぼす可能性。

- 歯周病菌が血流・リンパを通じて全身に影響を与え、「歯ぐきだけの問題」にとどまらないという仮説。

- 妊娠の準備(卵胞発育・排卵・受精・着床・維持)において、微小な炎症環境や免疫・血管周囲環境が適切であることが重要ですが、歯周病の存在がこの環境を乱す可能性。

また、男性側では「歯周病 → 精子DNA損傷」などの関連も検討されており、生殖細胞レベルでも影響があり得ます。つまり、歯周病は単に“お口のトラブル”ではなく、妊活という観点から見ると「妊娠する力を下げるかもしれないリスク因子」ということができそうです。

“歯周病と妊活”を考えるうえで押さえておきたいポイント

ここでは、妊活を顔上している方(特に女性)にとって知っておきたい要点をまとめます。

- 歯周病の有無をチェックする

→ 妊娠を希望する段階で、まず歯科で「歯周炎」の診断を受けたことがあるか、また歯ぐき・歯周ポケット・歯槽骨の状態について相談することは有効です。 - 歯周炎を放置しない

→ 歯周炎が「治療を受けていない」場合、妊孕力の低下がより強く出るという報告があります。 - 口腔内ケアは日常から

→ ブラッシング・歯間清掃(フロス・歯間ブラシ)・定期歯科検診を習慣化。歯垢・歯石を長期間放置することが、炎症惹起・菌の血管への侵入機会を増やします。 - 妊活期間中だけでなく“妊活を見据えて”

→ 妊娠を望むタイミングに入る前から、口腔ケアを整えることが望ましいです。例えば、不妊治療・鍼灸治療・生活習慣改善などを始める段階で、“お口の環境”もセットで整えておくと、チームとしてのアプローチになります。 - 男性も一緒にケアを

→ 精子の質と口腔内環境の関連も報告されており、パートナーとともに口腔ケアを意識することが、より“カップルとしての妊活”において効果的です。

鍼灸院・妊活サポートの視点からのメッセージ

当院「宇都宮鍼灸良導絡院」では、不妊・妊活をサポートする鍼灸治療を行う際、身体と心のトータルケアを大切にしています。

口腔ケアは一般に“歯科の領域”と思われがちですが、妊活においては「口腔=身体全体の一部」と捉えることが重要です。

- 鍼灸治療を通じて自律神経のバランス・血流・ホルモンの巡りを整えること

- レーザーで慢性炎症や細菌負荷を軽減することで、妊娠に至るための微細な環境を整えること

これらを統合的に支援することが可能です。妊活に励む皆さんに、ぜひ当院がお手伝いできることを知っていただきたいと考えています。

お口チェック・セルフケアのすすめ

具体的なセルフケアとしては以下を参考にしてください。

- 朝晩の歯みがき+就寝前の歯間・舌清掃を習慣化

- 定期的な歯科検診・歯石除去(年1〜2回を目安に)

- 歯ぐきの出血・腫れ・ぐらつきがあれば早めに歯科受診

- 食事・生活習慣の見直し(砂糖・喫煙・ストレスは歯周病を悪化させる因子)

- 妊活中・治療中であれば、歯科と鍼灸・不妊治療チームで連携をとる

おわりに

歯周病=「妊活を遅らせるかもしれない」という切り口は、これまであまり語られてこなかった視点かもしれません。しかし、最新の文献レビューでも “歯周病と妊孕力低下の関連” が示されています。妊娠を望む方にとって、「歯ぐきの健康」も忘れてはいけない大切な要素です。身体全体を丁寧に整えることで、鍼灸治療との相乗効果も高まるでしょう。

ぜひ、歯科検診を妊活プランに組み込んでみてください。ご相談・フォローが必要であれば、当院でもサポートいたします。

📚参考文献

- Can periodontal disease affect conception? A literature review. PMC 2022.

- Is there an association between periodontal disease and infertility in men and women? Reproductive Medicine 2024; 4871 patients.

- Periodontitis, female fertility and conception (Review). Spandidos-Publications 2022; 160:3.

- Exploring the link between periodontal disease and sperm quality. BMC Oral Health 2025; Published online.

- Periodontal disease: a potential modifiable risk factor limiting time to conception. Hum Reprod 2012;27(5):1332-1336.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

45歳からの妊活 ― 大阪で“あきらめない”不妊鍼灸

「高齢ですが、不妊鍼灸を受けられますか?」

このご相談を、当院ではよくいただきます。

当院では45歳以上で妊娠されている方が多数いらっしゃいますが、実際、40代後半で不妊治療や鍼灸を検討している方の多くが、「もう遅いのでは…」「どこに行っても断られた」と不安を抱えておられます。

また、40代での不妊治療・鍼灸治療に不安を抱えておられる方は少なくありません。『大阪 不妊 鍼灸』で検索してこのブログに辿りついたあなたも、少しでも“可能性”を感じて頂けたらと思います。

確かに年齢を重ねるほど妊娠率・出産率は低下します。ですが、それは“統計上”“平均的”な数字であって、個々人すべてがあきらめなければいけないという意味ではありません。今回は、当院で「鍼灸+クリニック紹介」によって無事に妊娠された45歳の方の実例をもとに、「高齢だから断られた」「高齢だから確率が低い」と言われても、出来ることはあるというお話をします。(※個人が特定されないよう配慮しています)

特に45歳前後になると、

- 体外受精や顕微授精でも妊娠率が下がる

- 鍼灸院でも「高齢だから」と施術を断られる

といった現実に直面することがあります。

けれども──「年齢が高い=何もできない」ではありません。今日は、45歳以上で妊活を続けている方に向けて、「現実の数字(統計)」と「それでも前に進める方法」をお伝えします。

年齢と妊娠・出産の確率を正しく知る

まずは、“高齢”という言葉が示す“数字の現実”を、信頼できるデータから確認しておきましょう。

生殖補助医療(ART)の年齢別成績

日本産科婦人科学会が毎年公表している「体外受精・胚移植等の臨床実施成績」によると、年齢が上がるごとに「移植1回あたりの臨床妊娠率」「出産(生産)率」が下がる傾向があります。

例えば、ある概略では「45歳では胚移植あたりの妊娠率が約1割程度」という記述もあります。さらに、別のデータでは「39歳では生産率11.5%、40歳では9.3%、44歳で1.8%」という報告もあります。

つまり、45歳以上で自身の卵子を用いたARTを行った場合、統計的に見れば“かなり低い確率”になるのは事実です。

なぜこのように低くなるのか?

年齢が上がると、卵巣予備能(卵子が残っている数)や卵子の質が低下し、染色体異常リスク・流産率も上がります。例えば、卵子の質の低下・染色体異常の増加に関しては日本生殖医学会でも指摘があります。

鍼灸院や不妊クリニックが年齢の高い方に慎重になるのは、このように“統計的にリスク・確率低下”があるからです。

なぜ「断られた」と感じるのか?

「年齢45歳ということでクリニック・鍼灸院で“年齢的に妊娠確率が低いので…”と言われた」というご相談を受けることがあります。その背景には、以下のような事情があります。

- クリニック側:年齢上昇による妊娠・出産に至る確率低下、流産リスク上昇を考え、「治療を受けても費用・リスクに見合わない」と判断される場合があります。

- 鍼灸院側:妊活をサポートする立場として「期待できる確率が低い」「妊娠に至る可能性が非常に低いかもしれない」という認識で、断る・ご紹介を優先するケースがあります。

このため、「断られた=もう無理」と受け止めてしまう方もいらっしゃいますが、これは “年齢だけで希望を断つ” のではなく、統計・リスクを重視した 治療・施術側の判断基準であることが多いのです。

ブログをご覧のあなたへ伝えたいのは、「年齢45歳=絶対に妊娠できない」ではないということ。統計を知ったうえで、『出来ることを丁寧に行う』という選択肢があります。

当院での対応 例– 鍼灸+クリニック紹介の流れ

当院では、45歳というご年齢で「不妊クリニックに断られた」「鍼灸院でも断られた」という方からのお問い合わせを頂いたことがあります。その方への私たちの対応を大まかにご紹介します(個人が特定できないように配慮しています)。

初回ご相談

「45歳/他院で断られましたが、鍼灸を受けることは可能でしょうか?」というお問い合わせ。

当院の方針としては「年齢が高いからと言って鍼灸を断るわけではありません。ただし統計的に確率が低めであることをお伝えしたうえで、“出来ること”を出来る範囲で一緒に進めましょう」とお答えしました。

クリニック紹介

当院では、不妊専門クリニック(体外受精・顕微授精を実施している)をご紹介。まずはクリニックでの検査(卵巣予備能・ホルモン値・精液検査・子宮・卵管評価)からスタートしていただきました。

鍼灸施術開始

クリニック通院と並行して、鍼灸によるサポートを開始。冷え・血流改善・ホルモンバランス・身体の緊張・睡眠・栄養・ストレスケアなど、妊活をサポートする体づくりを行いました。

経過と結果

数ヶ月後(クリニック・鍼灸を併用)に、体外受精/顕微授精を実施。移植後、無事に陽性反応・心拍確認・そして出産へと至りました。年齢45歳という条件下での妊娠・出産ということで、本人様も「諦めないで良かった」とおっしゃっておられました。

“統計は確率”であって“個人の宣告”ではない

上述のように、「45歳以上=妊娠率・出産率が低い」というのは明らかなデータ上の現実です。しかし、この事実を知ったうえで「だから無理だ」とあきらめるのか、「可能性を少しでも高めるために動るのか」は別です。当院が伝えたいメッセージは次のとおりです。

統計的に確率が下がるというのは“平均値/集団値”であり、あなたの個別の可能性を否定するものではありません。年齢が高いからこそ、「出来ることを出来る範囲で」丁寧に取り組むことが大切です。クリニック治療も鍼灸ケアも、あくまでサポート・補助です。

鍼灸が「妊娠を保証する」わけではありませんが、身体の環境を整えることで妊娠へ至る確率を少しでも上げる支援になる可能性があります。

重要なのは「受け身」ではなく「自分で選び、動く」こと。特に高齢妊活の場合、スピード感・情報収集・提携先のクリニックとの連携がカギになります。

鍼灸を受ける際のポイント・当院の強み

高齢での妊活・鍼灸施術を考える際、次のポイントを押さえておくことをおすすめします。

- クリニックとの並行:鍼灸単独で妊娠を保証するものではありません。不妊専門クリニックと連携をとることが理想です。

- 体づくりを重視:年齢が高いほど、卵巣・子宮・血流・ホルモン・睡眠・栄養・ストレスなど“身体の環境”が影響を受けやすいです。鍼灸でこれらを整えることが「補助要因」として有効です。

- 個別プラン:年齢・卵巣予備能・生活習慣など人それぞれです。当院では45歳以上の方へのケア経験もあり、年齢特有のケア(低刺激・体力温存・冷え対策など)も行っています。

- 早めの相談・行動:統計を見れば「年齢が上がるほど時間が味方しない」ことが明らかです。気になったら早めに相談・検査・施術を始める方が選択肢が広がります。

- 生活習慣の見直しも併用:適度な運動・良質な睡眠・栄養バランス・体重管理・ストレス軽減など、鍼灸と併用して行うことで“身体の妊活モード”を高めます。

おわりに

「45歳・高齢」という言葉を聞くと、どうしても“不利”なイメージが先行します。しかし、年齢だけで“無理だ”と線を引いてしまうのはあまりにも早すぎる選択かもしれません。あなたの身体・あなたの人生・あなたの希望には、まだ選択肢があります。

大阪で「不妊・鍼灸」を検索されてこの文章を読まれているのであれば、ぜひ一歩を踏み出してください。当院は「年齢45歳以上」「高齢妊活」「鍼灸併用+クリニック紹介」の実績があります。“統計を知ったうえで、自分らしく動く”お手伝いをさせて頂けたら幸いです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの希望に寄り添い、出来る限りのサポートをいたします。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

男性不妊に鍼灸は効く?——論文からわかる「できること・できないこと」

鍼灸は、男性不妊に対して「精液所見(とくに運動率や総運動精子数=TMSC)」の一部を改善する可能性が、ランダム化比較試験(RCT)や系統的レビューで示されています。

一方で、妊娠率の向上まで一貫して証明されたわけではありません。そのため現時点では、鍼灸を「生活改善・医療介入(泌尿器科/生殖医療)」と並走する補完療法として位置づけるのが現実的です。

鍼灸で「期待できること」

1) 精子の運動性・総運動精子数(TMSC)の改善

RCTでは、偽鍼(プラセボ)と比較して、総運動精子数(TMSC)が有意に改善したという報告があります(Fertility and Sterility, 2009)。ただし、精液量が低下するなど、指標によっては改善しないものもあり、鍼灸が万能とは言えません。

また近年の臨床試験では、電気鍼(EA)でTMSCや運動率の改善が示唆されています(2024年)。ただしサンプル規模が小さい研究も多く、今後の再現性検証が必要です。

2) 精子DNA損傷(DFI)やストレス関連所見の改善“示唆”

症例レベルでは、電気鍼により精子DNA断片化指数(DFI)の改善が報告されています。強い結論には至りませんが、酸化ストレスの低減や、自律神経・ホルモン調整を介した可能性が議論されています。

3) 精索静脈瘤(バリコーゼル)関連のサポート

精索静脈瘤に対しては、手術(静脈瘤修復術)が精液所見を改善する根拠が確立しています。鍼灸は、痛みの軽減や自覚症状の緩和、術後の体調管理などで補助的に関与できる可能性がありますが、根本治療は手術が第一選択です。

鍼灸で「できないこと」

- 閉塞性無精子症など、解剖学的な原因の直接解消はできません(泌尿器科の治療が必要です)。

- 妊娠率の一貫した上乗せ効果は、現時点のエビデンスだけでは断言できません。メタ解析・系統的レビューでも「運動率・濃度の改善はあり得るが、妊娠率は不明〜未確定」という結論が多いです。

作用メカニズム(仮説)

自律神経の調整、視床下部—下垂体—性腺(HPG)軸への影響、精巣血流の改善、抗酸化・抗炎症作用などが総合的に働き、精液所見の一部に反映している可能性が示されています(レビュー)。ただし、ヒトでの直接的な機序証明は限定的です。

安全性

鍼灸は、熟練の施術者が適切に行えば重篤な有害事象は稀とされています。内科的・泌尿器科的治療の妨げにならない補完療法として選択されることが多い一方、治療前に基礎疾患・服薬状況・不妊検査の結果を共有しておくことが重要です。

どんな方に向く?

- 原因不明(特に軽度〜中等度)の精液所見低下で、生活改善や医療の方針と併走したい方

- ストレス・睡眠・自律神経の乱れが強く、体調の土台づくりから整えたい方

- 精索静脈瘤術後の体調管理や痛みの軽減サポートを希望する方(※根本治療は手術)

まとめ

- 鍼灸は、「精液所見の一部を底上げし得る補完療法」として選択肢になり得ます。

- 原因診断と医療連携を土台に、8〜12週の評価期間で現実的にチェックしていきましょう。

- 迷ったら、泌尿器科での評価(精索静脈瘤、ホルモンなど)と並行してご相談ください。

Q. 鍼灸だけで妊娠率は上がりますか?

A. 現時点では、精液所見の一部改善は示されても、妊娠率の確実な上乗せは結論が出ていません。生活・医療の併用が前提です。

Q. どのくらいで効果をみれば良いですか?

A. 8〜12週間を一区切りに、同条件の精液検査で比較するのが現実的です(研究でも数週〜数か月で評価されることが多いです)。

Q. 電気鍼(EA)は必要ですか?

A. 一部の小規模RCTでEAの有望な結果がありますが、手法は施設差が大きく、確立標準はありません。個別にご相談ください。

Q. 手術や投薬と迷っています。

A. 原因に応じた第一選択が大切です。たとえば精索静脈瘤では手術の有効性に強い根拠があります。鍼灸は補完として考えましょう。

📚参考文献

- Dieterle S, et al. A prospective randomized placebo-controlled study of the effect of acupuncture on semen quality in patients with severe oligoasthenozoospermia. Fertility and Sterility. 2009;92(4):1340–1343.

- Jerng U-M, et al. The effectiveness and safety of acupuncture for poor semen quality: A systematic review. PLOS ONE. 2014;9(10):e109239.

- Budihastuti UR, et al. Effect of electroacupuncture on total motile sperm count and sperm motility in male infertility patients: randomized clinical trial. J Nat Sci Biol Med. 2024 (Online).

- Feng J, et al. The efficacy and mechanism of acupuncture in the treatment of male infertility: A literature review. Frontiers in Endocrinology. 2022;13:1009537.

- Agarwal A, et al. Impact of varicocele repair on semen parameters in infertile men: a systematic review and meta-analysis with concurrent control. World J Mens Health. 2023;41(4):550–569.

- Jia W, et al. Acupuncture for oligospermia and asthenozoospermia: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2021;100(43):e27662.

男性の「仕事スタイル」と精巣機能の関係

Q1. 夜勤や体を使う仕事は、妊活に悪いですか?

A. 一概には言えません。最新研究では、体を使う仕事や夜勤勤務の男性で「体の元気サイン」がやや高い傾向が見られました(Hum Reprod 2023;38:529)。ただし観察的な研究で、因果関係を断定するものではありません。

Q2. じゃあ夜勤や力仕事をすれば良くなる?

A. そうとは限りません。夜勤や重労働は睡眠の乱れやストレスを引き起こすこともあり、全員に良い影響があるとはいえません。大切なのは、無理なく体を整える「土台づくり」です。

Q3. どんな生活を心がければいい?

A.

- 無理のない全身の運動(歩く・下半身を動かす)

- 夜勤時の光と睡眠リズムの工夫

- 栄養バランスと体重管理

- たばこ・アルコールの見直し

がポイントです。

Q4. 夜勤の人が気をつけたいことは?

A. 休日の寝だめを減らし、光を調整し、カフェインの摂取時間を工夫しましょう。身体のリズムを安定させることが、妊活にもつながります。

Q5. 鍼灸ではどんなサポートができますか?

A. 当院では、勤務形態や生活リズムに合わせて、自律神経・睡眠リズムの調整、体質に合わせた鍼灸施術を行っています。科学的根拠を踏まえ、無理なく続けられる“整える妊活”をサポートしています。

概要

- 重い物を扱う・身体的負荷が中〜高い仕事・交代/夜勤シフトに就く男性は、負荷の軽い日勤の男性より精子濃度・総精子数が高めに出る傾向があった。

- これらの男性では、テストステロンやエストラジオールなどの生殖関連ホルモン濃度も高い傾向がみられた。

- 観察研究のため、「仕事が原因で良くなる」と断定はできないが、職業上の身体活動や勤務形態が精巣機能と関連する可能性が示唆される。

背景

男性不妊に関しては、化学物質への曝露や食事、BMI、余暇の運動などはよく研究されてきました。一方で、仕事そのもの(身体的負荷や勤務形態)が精液所見やホルモンにどう影響するかは、あまり検証されていませんでした。

研究の概要

対象:米国ボストンの医療機関で不妊治療に取り組むカップルの男性パートナー377名(EARTH研究、2005–2019年登録)。

方法:

- 仕事中の身体的負荷(重い物の持ち上げ・移動、激しい運動の有無)や勤務形態(夜勤・交代制)を質問票で評価。

- 精液検査(1人1–9回、平均2回)と生殖ホルモン(テストステロン、エストラジオール等)を測定。

- 年齢、BMI、教育、人種、喫煙、禁欲期間などの交絡因子を統計的に調整。

主な結果

回答内訳:12%が「重い物をよく扱う」、6%が「激しい運動をする」、9%が「夜勤・交代制」。

重い物を扱う男性は、そうでない男性に比べて

- 精子濃度:+46%

- 総精子数:+44%

交代勤務の男性は日勤の男性より、また身体的負荷が重い男性は軽い男性より、精子濃度・総精子数が高い傾向。

ホルモンでは、中〜重い負荷の仕事の男性でテストステロン高値、重い物の取り扱いが多い男性でエストラジオール高値。

夜勤・交代勤務の男性でも、テストステロンとエストラジオールが高い傾向がみられた。

どう解釈するか(仮説レベル)

日常的な身体活動量の多さが、内分泌や精巣機能に有利に働く可能性。

交代勤務や夜勤は一般に体内時計に不利とされがちですが、仕事の内容(身体活動)や職業選択時の健康特性など、複数要因が入り混じっている可能性があります。

観察研究のため、因果関係は断定不可。身体的に厳しすぎる労働や安全配慮の欠如が良いという意味ではありません。

注意点(研究の限界)

- 単一地域の医療機関コホートで、対象は不妊治療クリニックに通うカップルの男性。一般集団にそのまま外挿できない可能性。

- 自己申告の職業情報には誤差がありうる。

- 交絡の完全除去は困難(生活習慣や既往など、未測定因子の影響)。

妊活の現場でできること

- 適度な全身の身体活動(ウォーキング、下半身を使う運動など)を日課に。

- 体重管理・睡眠・喫煙対策・栄養といった基礎を整えることが最優先。

- 夜勤・交代勤務の方は、可能な範囲で

- 睡眠の質の確保(就寝前の光刺激を減らす、規則的な仮眠・睡眠リズムの工夫)

- 休みの日の“寝だめ”を最小限にして概日リズムの乱れを抑える

- カフェイン・アルコールの摂り方を見直す

- 持病や職場の安全基準が関わる場合は、無理のない範囲での身体活動に留め、必要に応じて医療者に相談を。

📚参考文献

- Hum Reprod. 2023;38:529(米国ボストン・EARTH研究の男性パートナーを対象とした職業要因と精液指標・生殖ホルモンの関連を検討した観察研究)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

大阪で不妊鍼灸を受けるなら ― 医療機関との併用がなぜ安心なのか?

不妊鍼灸に関心を持つ方の中には、「鍼灸と病院の治療はどう使い分けるの?」「医療機関との連携ってどういう意味?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、不妊鍼灸と医療機関を併用するメリットについて整理します。

不妊鍼灸の役割

鍼灸は、妊娠を目指す方の身体づくりに大きく役立ちます。

- 子宮や卵巣の血流を整える

- ホルモンバランスを調整する

- 自律神経の安定を助ける

- 冷えやストレスのケアにつながる

不妊治療の結果は「卵子・精子・子宮環境」のバランスに影響されます。鍼灸はその基盤となる身体を整える役割を担います。

医療機関の役割

一方で、医療機関では以下のような検査や治療を行います。

- ホルモン検査、卵管造影検査、精液検査

- タイミング法、人工授精、体外受精などの高度生殖医療

- ホルモン補充や薬物療法

これは鍼灸では代替できない「医学的治療」です。

鍼灸と医療を併用するメリット

鍼灸と医療機関を併せることで、次のような利点があります。

-

適切なタイミングで医療を利用できる

→ 鍼灸師が「医療的検査を受けた方がいい」と気づくこともあります。 -

不妊治療の効果を高められる可能性

→ 採卵・移植の前後に鍼灸を受けることで、着床環境の改善やストレス軽減につながると報告されています。 -

安心して治療を続けられる

→ 「身体づくりは鍼灸、医学的治療は病院」と役割が分かれることで、迷いが減ります。

「医療連携」という言葉の誤解

「医療機関と連携」と聞くと、「特定の病院を紹介されるのでは?」「マージンがあるのでは?」と誤解されることがあります。

実際には、鍼灸院が特定のクリニックから紹介料を受け取ることはありません。ここで言う「併用」や「ご案内」は、必要に応じて医療機関の受診をおすすめするという意味合いです。

当院のスタンス

私たちは、患者さまの希望や状況に合わせて「医療機関の受診が必要」と判断すれば、その旨をお伝えしています。「特定の病院だけを紹介する」のではなく、一緒に治療の流れを考えるパートナーでありたいと考えています。

まとめ

- 不妊鍼灸は「身体の基盤づくり」

- 医療機関は「医学的検査と治療」

- 併用することで、妊娠に向けたサポートがより万全に

- 医療連携=紹介料ではなく、患者の安心と安全のための仕組み

不妊鍼灸と医療の両方をうまく活用しながら、自分に合った妊活のスタイルを見つけてください。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

BMIと年齢が不妊治療の結果に与える影響

大事なポイント

- BMIと年齢はどちらも治療結果に影響します。

- 35歳未満でBMIが25以上なら、治療前の減量がプラスになりやすいです。

- 35歳以上は“短期間で少し大きめの減量”+治療のタイミング設計が鍵です(年齢要因の影響が強くなるため)。

研究論文より

体外受精・顕微授精を初めて受けた14,213人を対象に、BMI(体格)と年齢が「出産までたどり着ける確率(累積生児獲得率)」にどう関係するかを調べました。

結果:標準体重(BMI18.5〜24.9)に比べ、過体重・肥満では出産までの到達率が下がる傾向がありました。

さらに「いつ、どのくらい減量すると良いか」を年齢別に検討しました。

累積生児獲得率=治療を始めてから、複数回の移植を含めて最終的に赤ちゃんを授かれる割合のこと。

年齢×減量の考え方(目安)

※個人差はあります。AMHや採卵計画、持病によって調整が必要です。

35歳未満(BMI≥25)

治療前〜開始までの1年以内に、ゆるやかな減量がおすすめ。体脂肪を落とし、排卵・内膜・ホルモン環境を整えやすくなります。

目安:3〜6か月で体重の3〜5%を目標に(例:70kg→約2〜3.5kg)。

35〜37歳

時間とのバランスが最重要。3か月間の集中で体重の3〜5%以上を狙いつつ、治療を遅らせすぎない計画を。

例:食事改善+有酸素運動+筋トレを同時にスタートし、採卵計画と並走。

38歳以上

年齢の影響が大きいゾーン。治療を先行(または並行)しつつ、安全な範囲で短期減量を行うのが現実的。

「体重を落とす」こと自体はプラスですが、減量だけで年齢要因を埋めるのは難しいため、治療タイミングの確保が第一。

BMIの計算と妊活の目安

BMI=体重(kg) ÷ 身長(m)²

妊娠・出産に適した日本人の目安は20〜23とされます(あくまで一般的目安)。

具体的な進め方(今日からできる)

食事(“減らす”と“満たす”のセット)

減らす:揚げ物・スナック・砂糖飲料・アルコールの頻度、夜22時以降の飲食

満たす:たんぱく質(魚・卵・大豆・鶏むね・乳製品)を毎食、野菜・海藻・きのこ・果物で食物繊維とビタミン・ミネラルを十分に

足りやすい栄養:鉄・亜鉛・葉酸・ビタミンD(検査や食事内容に応じて補助)

運動(“燃やす体”を作る)

- 速歩20〜30分×週5日ほど(合計150分/週)

- 筋トレ週2〜3回(スクワット・プランクなどの自重でOK)

- NEAT(階段、ひと駅歩く、こまめに立つ)を増やす

生活リズム

- 睡眠の固定化(起床就寝時刻をそろえる)

- 夜更かし・深夜のスマホ食いを避ける

- ストレス対策(深呼吸、散歩、短時間の昼寝など)

注意:極端な食事制限だけはNG。排卵や内膜、卵子の質にマイナスになり得ます。

📚参考文献

肥満に“睡眠不足”が重なると危険 ― 妊活で気をつけたいポイント

寝不足(目安:平均7時間未満)も肥満(とくにお腹まわり)も、それぞれ妊娠しづらさと関係します。この2つが同時に重なると影響はさらに大きくなります。

体重だけでなく睡眠の整え方と腹囲の見える化をセットで始めるのが近道です。

研究の内容

アメリカの健康調査(NHANES 2017–2020)のデータから、睡眠の状態(寝不足・眠りの質の悩み)と体型の状態(体重+お腹まわり)と、妊娠しづらさの関係を調べた報告です。

18〜44歳の女性1,577人のうち、191人が「1年以上妊娠を望んでも授からなかった/妊娠できず受診した」に当てはまりました。

見えてきた傾向:

- 7時間未満の睡眠や睡眠のトラブルがある方に、妊娠しづらい人が多い傾向。

- 過体重・肥満、腹部肥満(お腹まわりが大きい)でも同様の傾向。

- とくに「睡眠の不調」+「(腹部を含む)肥満」が同時にある場合、さらに不利になりやすい。

※ 観察データのため、「原因」を断定する研究ではありません。あくまで傾向として捉えてください。

なぜ“睡眠”と“お腹まわり”が重なると良くない?

- 寝不足:体の“回復スイッチ”が入りにくく、排卵のリズムや子宮内膜の整い方が乱れやすい。

- お腹まわりの脂肪:からだの中が軽い炎症モードになり、血糖の上下も大きくなりやすい=卵子や内膜の環境にマイナス。

- 重なると:体は「疲れに対処する」ので精一杯になり、妊娠の準備(ホルモン調整・内膜づくり)が後回しになりがち。

自分でできる“かんたんチェック”

睡眠(当てはまる数が多いほど要注意)

- 平日と休日で起きる時間が2時間以上ズレる

- 途中で何度も目が覚める/いびきが強い/朝だるい

- 寝る直前までスマホを触っている

お腹まわり

- 体重は普通でもウエストが以前より太くなった

- 食後に強い眠気や甘い物への強い欲求が出やすい

※ 強いいびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛が続く場合は睡眠時無呼吸の可能性。受診を。

無理なくでも効く!今日からできること

1) 睡眠の整え方

- 起床時刻を毎日そろえる(最優先)。就寝はそこから逆算。

- 就寝90分前に入浴(ぬるめ〜普通)→ 眠りに入りやすくなります。

- 寝室にスマホを持ち込まない(充電器は手の届かない場所へ)。

- カフェインは午後の早い時間まで。昼寝は20分以内に。

2) 食事のコツ(血糖の“波”を小さく)

- 一口目はたんぱく質か野菜、主食(ごはん・パン・麺)は最後。

- 夜の甘い飲み物・遅い間食は控えめに(寝つき・お腹にダブルで効く)。

- たんぱく質は毎食(魚・肉・卵・大豆)、食物繊維(野菜・海藻・きのこ)を一緒に。

3) 動き方(続けられる強さで)

- まずは毎日+10分の早歩き。慣れたら階段・大股歩きを追加。

- 週2回、5分×3種の軽い筋トレ(スクワット・ヒップリフト・壁腕立て など)で“お腹が燃えやすい”体に。

腹囲の“見える化”が近道

- 朝・トイレ後、立って息を吐いた状態で、へその高さをメジャーで一周。

- 体重が標準でも、お腹だけ増えていることは珍しくありません。

- 数字の増減を見るだけでも、食事や運動の工夫が続きやすくなります。

日本では女性90cm以上をメタボ基準としますが、国や地域で目安が異なるため、同じ方法で継続測定することが大切。

4週間ミニプラン

- Week1:リズム…毎日同じ時刻に起床/腹囲を毎朝メモ

- Week2:夜ルール…就寝90分前入浴/寝室スマホなし/主食は最後

- Week3:+10分…毎日早歩き/筋トレ2回(各5分×3種)

- Week4:固定化…起床時刻・腹囲・歩数の3つを見える化して、できた習慣だけ残す

Q. 7時間も寝られない日がある…

A. 起床時刻を固定するだけでも改善します。平均で7時間に近づけばOK。

Q. 体重は標準。でもお腹だけ出てる。大丈夫?

A. 腹囲だけの増加も注意ポイント。まずは毎朝の計測と夜の甘い飲み物を控えるところから。

Q. 運動は週末まとめてでもいい?

A. まとめるより毎日ちょっとが効果的。+10分早歩きが最短ルートです。

Q. どれくらいで変化が出る?

A. 個人差はありますが、2〜4週間で「寝つき」「朝のだるさ」「腹囲の数字」に小さな変化が出はじめる人が多いです。小さく続けるのがコツ。

まとめ

寝不足 × お腹まわりの脂肪は、妊活のブレーキになりやすい組み合わせ。睡眠・食事・運動を同時に少しずつ整えると、からだの“回復スイッチ”が入りやすくなります。

📚参考文献

- Wang Z, et al. Combined impact of sleep and obesity on female infertility in the NHANES 2017–2020. BMC Women’s Health. 2024;24(1):315. doi:10.1186/s12905-024-03164-2(オープンアクセス本文・表)

- Li J, et al. Sleep disturbances and female infertility: a systematic review. BMC Women’s Health. 2024.(睡眠障害と不妊・生殖医療転帰の関連まとめ)

妊活レシピ「成熟卵を育てる葉酸」

海外の生殖医療についての文献では、妊活中に必要な栄養素のレビューが紹介されています。

今回は、葉酸についてご紹介します。

妊活中に葉酸が大事なのは「赤ちゃんの脳やせき髄がつくられるごく初期の発育に欠かせない栄養素だから」です。特に妊娠0~1カ月頃は、母体の自覚がないうちに神経管(脳・脊髄のもと)が形成されるため、妊娠前から十分に摂っておくことがとても重要になります。さらに葉酸は卵子の質や子宮環境にも効果的です。

以下、妊活で葉酸が必要な理由を分かりやすくまとめます。

妊活中に葉酸が大事な理由

神経管閉鎖障害(NTD)のリスクを下げる

葉酸は細胞分裂やDNA合成に関わるため、胎児の神経管形成に必須。不足すると以下のリスクが上がることが、世界的な医学研究で認識されてます。

- 無脳症

- 分脊椎(脊髄の異常形成)

- 脊柱裂

妊娠0~28日頃に神経管が作られるので、妊娠がわかる前からではなく妊娠を望んだ時から葉酸を蓄えておく必要があります。

卵子の質の老化を予防する

葉酸はDNAの修復や細胞の生成に関わるため、卵子の質にも関係します。期待できる効果は以下の通りです。

- 卵子の染色体異常のリスクを下げる

- 成熟卵の育成をサポート

- 妊娠率の改善を示す研究もあり(特に400μg以上の摂取)

※医学的な根拠(エビデンス)が比較的しっかりしています。試す価値ありです。

また、ある日本のサプリメントメーカーの研究では、女性が約1カ月間、毎日葉酸(一定量)摂取したことで体外受精において成熟卵が増えたという報告もあります。男性の場合は運動率の向上とDNA損傷率の減少が確認でき、男女ともに摂取することで良好胚を得ることができたとのことです。つまり、タイミング・人工授精においても体内で良好胚が育つ可能性が上がるため効果的であると言えます。(詳細を知りたい方は当院スタッフにご質問ください)

着床しやすい子宮環境づくり

葉酸は赤血球生成を助けるビタミンB群の一種。貧血の予防→子宮内膜の血流改善→着床環境の維持に役立つと言われています。

男性(ご主人)にもメリット

男性も葉酸を摂取することで、

- 精子の染色体異常が減少する可能性

- 精子の質の向上

- 受精の確率向上

などが報告されています。タイミング・人工授精の場合は精子が自力で卵管まで泳いで到達して受精しないといけないので精子の状態の改善も必須です。

妊活中の推奨量は?

妊活~妊娠初期:400μg

食事だけでは十分な量に達しにくいため、多くの国でサプリ推奨になっています。日本の厚労省も同じく「食品に加えてサプリで400μg/日」を推奨しています。

葉酸の多い食材|摂取量の目安

🥬葉物野菜

1. ほうれん草(ゆで)

100gあたり:約110μg → 必要量を食べ物だけで400μg得るには、ほうれん草約360g(大きめの1束)が必要。現実的な量は1日70g~100g(小盛の1皿分)

2. ブロッコリー(ゆで)

100gあたり:約120μg → 必要量だけ食事で補うと330g(1株まるごと以上の量)。現実的な量は3分の1株(約100μg)

🌱豆・海藻・和食系の食材

1. 枝豆(ゆで)

100gあたり:約260μg→現実的な量は小鉢1杯(50g)で約130μg。居酒屋の普通のお皿くらいで約80g(約200μg)。かなり優秀ですね。妊活中におすすめの食材。

2. 納豆

1パック:約60~70μg→1日1パック食べればかなり優秀。便通改善にも効果的です。納豆は血流改善に良いとよく聞きます。

3. ひじき

10g(小鉢1つ):約35μg→ひじきを1品入れると上手に補える。

🍓果物・その他

1. いちご

100g(5~6粒):約90μg→おやつに取り入れやすい量。果物、高いですよね…。

2. アボカド

1個(150g):約90μg→半分食べれば60μg。

3. レバー(鶏)

100g:毛髪栄養素も豊富で約1300μgと圧倒的→ただし、ビタミンA過剰のリスク(肝機能障害、頭痛、吐き気、胎児の先天異常)があるため妊活~妊娠初期は食べすぎ注意(週1で30g程度が良いです。)

現実的に「食事だけで補おうとすると?」

400μgを食事だけで摂る場合、例えば以下の組み合わせです。

- ほうれん草のおひたし(70~100g)→70~110μg

- ブロッコリー(100g)→120μg

- 納豆(1パック)→65μg

- 枝豆(50g)→130μg

- いちご(5~6粒)→90μg

合計:475μg

これでようやく超えるくらいです。「毎日これだけ食べる」のは正直しんどいレベルです。

結論:食事プラスサプリでバランスが一番良いです。

理由は3つで、

- 食事の葉酸は吸収率が約50%と低い

- 毎日400μgを食事だけで安定して摂るのは困難

- 世界的にも妊活~妊娠初期は「400μgの合成葉酸(サプリ)」が標準

葉酸の吸収率を上げるポイント

ビタミンB群(特にB12・B6)と一緒に摂る

B12が多い食材

- 魚介(サバ、イワシ、サンマ)

- あさり

- 卵

- 牛乳・チーズ

- 海苔

B6が多い食材

- まぐろ・かつお

- バナナ

- サツマイモ

- じゃがいも

納豆+卵、ブロッコリー+鶏むね、ほうれん草+サバは相性◎。葉酸はビタミンB12 と協力して赤血球を作り、代謝されるので同時摂取で利用効率が上がります。

ビタミンCと一緒に摂る

- ブロッコリー(同時に葉酸も多いので最強)

- ピーマン、キャベツ

- キウイ、いちご

- じゃがいも(Cが熱に強い)

ほうれん草のおひたしなどにレモンを数滴も良いです。葉酸は酸化に弱いため、ビタミンCの抗酸化力が吸収を助けます。

逆に吸収率を下げるもの

- 過度のアルコール(葉酸を消費する)

- 胃腸の炎症(過敏症・腸炎)

- 長時間の調理(加熱・煮込みすぎ)

- 偏った食事(B12不足だと代謝できない)

食事で葉酸を摂るには、B12・B6・ビタミンCと一緒に摂るのがおすすめです。

低温調理・短時間調理にする(葉酸は熱に弱い)

食事で得る葉酸は加熱で50~90%減ると言われています。吸収率を上げる調理法は、

- 蒸す(茹でるより流出が少ない)

- 電子レンジで加熱(短時間で壊れにくい)

- スープにして煮汁ごと飲む(流出分も摂取可)

妊活レシピ「ほうれん草のごまあえ」

ごまあえは定番の料理です。春菊・小松菜などでも同様にできます。

材料(2人分)

- ほうれん草・・・2分の1束

《あえ衣》

- 白すりごま・・・大さじ1

- だし・・・大さじ1(顆粒だしなら小さじ3分の1)

- しょうゆ・・・大さじ1と3分の1

- 砂糖・・・小さじ2

作り方

- ほうれん草を水でサッと洗う。根元に十字の切れ目を入れる。耐熱皿に置き、ラップをふんわりかける。

- 600wで1分30秒~2分(束の太さで調節)。

- 冷水にサッとくぐらせ、水気をよくしぼり、3センチ長さに切る。

- あえ衣の材料を混ぜ合わせる。

- ほうれん草とあえ衣であえる。

まとめ

葉酸は妊活中の体づくりに欠かせない栄養素です。食事だけでは不足しやすいため、ビタミンCやB12の多い食材と組み合わせたり、蒸す・短時間加熱などで効率よく取り入れることができます。

ホウレン草やブロッコリー、納豆などを毎日少しずつ続けながら、必要に応じてサプリも活用してきましょう。是非参考になさってください。

関連記事

炎症を高める食事と子宮内膜症:今日からできる食べ方ガイド

- 食事が体内の炎症状態に影響し、子宮内膜症のリスクと関連する可能性が示されています。

- 炎症との関連を評価する「食事性炎症指数(DII)」が低い=抗炎症的な食べ方ほど、子宮内膜症の有病割合が低い傾向でした。

- 日本の食卓でも、緑色・黄色野菜、青魚、緑茶・コーヒーなどを上手に取り入れ、加工肉や砂糖飲料、精製穀類の頻度を整えることで、炎症負荷を下げる食べ方に近づけます。

研究のポイント(かみ砕き版)

米国の大規模調査 NHANES の女性3,410名を解析し、各人の食事から DIIスコア(炎症を“高めやすい/抑えやすい”度合い)を算出。

DIIが低い群(より抗炎症的)を基準にすると、中間群で1.18倍、高い群で1.57倍の割合で子宮内膜症がみられました。

追加解析では、非肥満、非糖尿病、高血圧、経産婦、経口避妊薬を使用している女性の一部サブグループで、DIIと子宮内膜症の関連が相対的に強く示されました。

結論として、炎症を抑えやすい食事パターンは、子宮内膜症の予防に寄与する可能性が示唆されています。

参考:Frontiers in Nutrition 2023;10:1077915

※本研究は観察研究であり、「因果関係を断定」するものではありません。とはいえ、抗炎症的な食べ方は代謝・心血管・腸内環境など、幅広い面でプラスになりやすいのが利点です。

DII(食事性炎症指数)とは?

世界の膨大な文献から、栄養素・食品と炎症マーカーの関係を点数化した指標です。

- スコアが低いほど:炎症を抑えやすい食事パターン

- スコアが高いほど:炎症を高めやすい食事パターン

日本の食文化に合わせた算出法も提案されており、日常の“頻度調整”で方向性を整えられるのが実践のコツです。

今日から試せる「頻度の整え方」

下は“頻度の目安”です。すべてを完璧に守る必要はありません。まずは「増やしたい食品」を一つ増やし、「控えたい食品」を一つ減らす——小さな置き換えからでOKです。

抗炎症に寄与しやすい食品(増やす)

- 緑色野菜:週14回以上(毎食少量でも可)を目指す

- 黄色野菜:週7回以上

- 青魚(サバ・イワシ・サンマなど):週2〜5回

- 緑茶・コーヒー:計1日1〜2杯程度を目安に(砂糖・クリームは控えめに)

- 果物・生ジュース:週5回以上(果物は皮むき・噛む形での摂取を基本に)

炎症を高めやすい食品(頻度を整える)

- 加工肉・肉の過多:毎日は避け、週2〜6回程度までに

- 砂糖入り清涼飲料:週5回以上は控える(基本“日常は無糖”に)

- 卵:他の動物性たんぱくとのバランスを取り、週5〜6回以上の常態化は見直す

- 白米・精製小麦(パン・麺): 白米は1日3杯以上を見直し、雑穀・玄米を一部置き換え/パンや小麦麺の“毎日”習慣を全粒粉・蕎麦・麦ご飯などに一部置換

- 青魚以外の魚の偏り:白身魚に偏るなら青魚も混ぜる

- トマトの大量常食:トマト自体は栄養豊富ですが、週5〜6回以上の“偏り”が続く場合は野菜の種類を分散(色・種類の“虹色化”)

補足:アルコールは少量のワインやビールがDII上は減点寄与とされる報告もありますが、依存や肝機能、睡眠の質低下などのデメリットも。飲まない人は無理に摂る必要はありません。飲む場合も適量を必ず守りましょう。

和食で整えるコツ(実例)

- 主食:白米→麦ごはん・雑穀米を“半分置き換え”

- 主菜:青魚(焼き魚、味噌煮、缶詰活用)を週2〜3回

- 副菜:緑+黄色を意識(例:小松菜のおひたし+かぼちゃ煮)

- 汁物:具だくさん味噌汁に海藻・きのこ・豆腐を

- 間食:ジュース→緑茶・麦茶・無糖コーヒー/果物へ

- 外食:フライ・揚げ物の“毎回”を回避し、焼く・蒸す中心に

サプリメントは“食の土台”のあとに

オメガ3(EPA/DHA)、ビタミンD、マグネシウム、ポリフェノール系などは個別状況で有用になりうる一方、まずは食事と生活習慣(睡眠・ストレス・喫煙・運動)を整えるのが先決です。

サプリは品質・用量・相互作用の確認が必須。服薬中の方は医療者に相談を。

生活習慣のセットで“炎症トータル”を下げる

- 睡眠:7時間前後、同じ就寝・起床リズム

- 運動:有酸素+レジスタンスを各週2〜3回、合計週150分目安

- ストレス:深呼吸・瞑想・軽い散歩/湯船での入浴

- 禁煙:喫煙・受動喫煙は強い炎症ドライバー。完全禁煙を。

まとめ

「何を足し、何を減らすか」の頻度調整で、DIIは下げられます。

緑・黄の野菜、青魚、無糖の温冷飲料をふやし、加工肉・砂糖飲料・精製穀類の“毎日”習慣を見直す。小さな置き換えを2〜3週間続けると、体感(むくみ・便通・だるさ)から変化が出るケースも多いです。

📚参考文献

- Frontiers in Nutrition. 2023;10:1077915.“Dietary inflammatory index and risk of endometriosis: analysis from NHANES.”(米国NHANESデータを用いた観察研究)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

32歳 PCOS 流産を乗り越え胚盤胞移植で陽性反応

兵庫県からお越しのKさん(32歳)が妊娠されました。

当院にお越しになるまでの経緯

Kさんは以前1人目妊活の時、当院で不妊鍼灸を受け妊娠・出産されました。

産後、お子様が2歳のなったとき2人目の妊娠を希望されました。妊娠を望まれてから3~4カ月が経過しており、不妊治療専門クリニックに通院していました。1人目妊活の時に残っていた卵で移植をされていました。

2024年8~9月に移植され、判定は陽性反応、胎嚢確認後に残念ながら流産されました。現在、胚盤胞2個(グレード:4BC、4BC)が凍結保存されていました。

クリニックの検査では、媒精で受精しないという卵子の問題と多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)がわかりました。

2024年11月に残りの凍結卵2個を移植予定で、それが陰性の場合は採卵の予定をされていました。

これからの採卵・移植に向けて再び当院で鍼灸をご希望されました。

患者情報

来院の動機:不妊症

鍼灸の経験:あり(当院で1人目妊活で妊娠・出産)

体調:ふつう

体質:肩こり、不妊症、その他(尾てい骨の痛み)

睡眠:平均睡眠6~7時間(就寝:23時~起床:6時30分)

生理:30~31日で規則的、月経前・月経時の症状なし、経血の色は赤色~暗赤色

食生活:1日3食(夕食の時間:18~19時)、食の趣向は甘いものを好む、飲み物は水、お茶、飲酒と喫煙はなし

運動:あまりしない

入浴:全身浴

ご主人:34歳、男性不妊は不明

現在服用している薬・サプリメント:エレビット、温経湯

自身で行っているセルフ妊活:漢方、サプリメント服用、バランスの良い食事

Kさんの妊娠に至る経緯

2024年10月 お休み周期

11月に移植を予定されていたため、この10月は移植に向けての体づくりを行いました。

再診の問診では、デスクワークによる肩こり、肩甲骨まわりの重だるさ、子育てと仕事の疲れ、疲れやすさ、尾てい骨の周りが痛み、足先の冷えなどの不定主訴がありました。

それぞれに応じたツボを使い、移植に向けて子宮の血流を促進する施術を継続。また、尾てい骨の痛みに対しては不妊整体を行いケアしました。(当院の不妊鍼灸の詳しい内容はこちらをご覧ください。)

鍼灸を継続していく中で、つらかった症状は徐々に緩和されていきました。

2024年11月 移植周期

移植に向けて、当院では鍼灸とレーザーを併用し、子宮の血流を高めてフカフカの内膜が育つように行いました。

移植当日の子宮内膜の厚さは10.5ミリとしっかり育っており、ホルモン補充周期での凍結融解胚盤胞移植2個戻し(4BC、4BC)による移植をおこないました。

BT10での判定は見事陽性反応でした。hCG値81.6で低値ではありましたが、医師からは「ホルモン補充で妊娠を維持できている。」と説明があり、その6日後に再判定を行いました。結果はhCG値1329に上昇し、胎嚢もしっかり確認ができました。

その後、無事心拍も確認でき、クリニックを卒業され、鍼灸はマタニティ鍼灸に移行し、妊娠維持のサポートに加えて、つわりや肩こり、腰痛などのケアを行い妊娠18週で鍼灸を卒業されました。

Kさん、本当におめでとうございます。

お子様2人、ご主人と幸せなご家庭を築かれていってください。

3人目妊活やまた何かお困りのことがございましたらいつでもサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

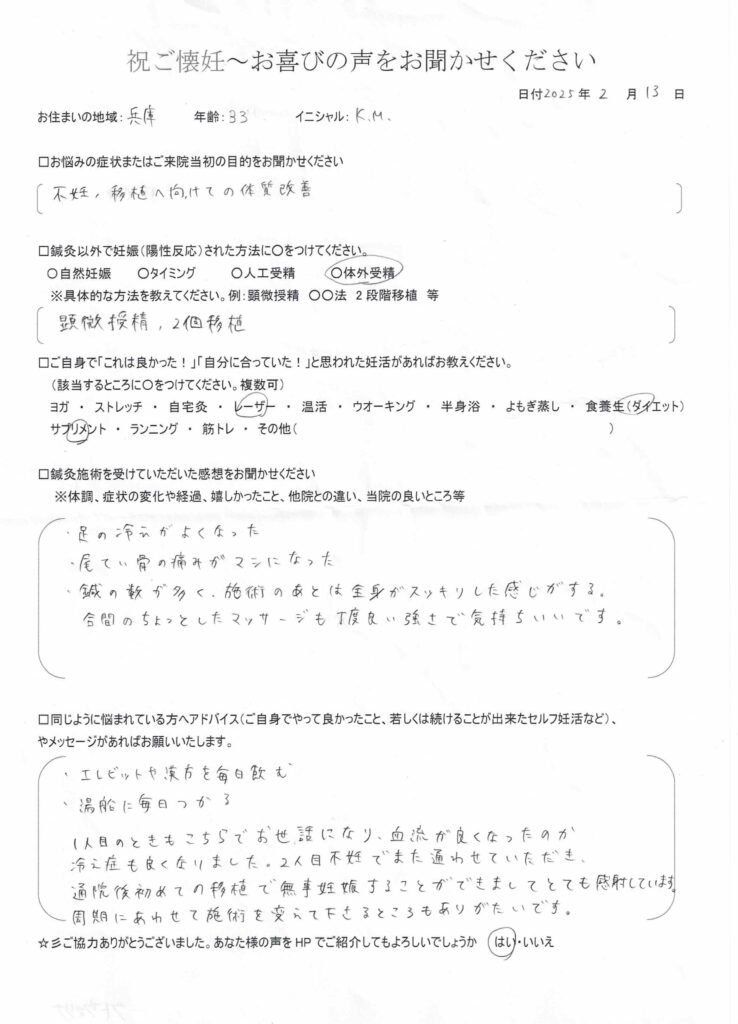

Kさん妊娠お喜びの声

▢お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊、移植へ向けての体質改善

▢鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精 (顕微授精、2個移植)

▢「これは良かった!」「自分に合っていた!」

レーザー・サプリメント

▢鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

体調、症状の変化や経過、嬉しかったこと、他院との違い、

・足の冷えがよくなった

・尾てい骨の痛みがマシになった

・鍼の数が多く、施術のあとは全身がスッキリした感じがする

合間のちょっとしたマッサージも丁度良い強さで気持ちいいです

▢同じように悩まれている方へアドバイス(

やメッセージがあればお願いいたします。

・エレビットや漢方を毎日飲む

・湯船に毎日つかる

1人目のときもこちらでお世話になり、血流が良くなったのか冷え症も良くなりました。2人目不妊でまた通わせていただき、通院後初めての移植で無事妊娠することができましてとても感射し

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

関連記事

45歳 低AMH 初めての初期胚2個移植で妊娠26週になりました

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

妊活世代の髪の悩みは妊娠力のサイン

「最近、白髪が増えた」「髪がパサついて艶がない」「抜け毛が気になる」…。こうした髪の変化は美容の問題だけではなく、東洋医学では身体からの重要なサインと考えられています。

妊活世代(20代後半〜40代)の女性にとって、髪の変化は妊娠力とも関わることがあります。特に35歳以上では妊娠力が低下しやすい時期と重なるため、「髪と妊活」を切り離さずに捉えることが大切です。

35〜45歳女性に多い髪の悩みTOP5

美容・医療関連の調査では、以下のような悩みが上位に挙げられています。

- 白髪

- うねり・くせ毛

- パサつき・乾燥

- 抜け毛

- ボリューム不足・薄毛

これらはすべて「腎」「血」「気」と深く関わり、妊活に直結するサインと東洋医学では解釈されます。

東洋医学でみる「髪と妊娠力」

1. 白髪

東洋医学:「腎精不足」「肝血不足」のサイン。

妊娠力との関係:腎精は生殖力の源であり、卵巣機能や卵子の質、ホルモン分泌に直結。肝血不足は血流や排卵・着床環境に影響します。

2. うねり・くせ毛

東洋医学:水分代謝(津液)の乱れ、湿邪、脾虚によるサイン。

妊娠力との関係:脾の弱りは栄養を血へ変換できず、妊娠に必要な血流や内膜形成を妨げます。

3. パサつき・乾燥

東洋医学:「血虚」「陰虚」による潤い不足。

妊娠力との関係:血虚は「髪は血の余り」と言われる通り、血が不足し髪が艶を失う。同時に子宮内膜への栄養も不足し、着床環境に影響します。

4. 抜け毛

東洋医学:「腎虚」「気血両虚」のサイン。

妊娠力との関係:基礎体力や血の不足は卵巣機能の低下や生理周期の乱れにつながり、妊娠力を下げる要因となります。

5. ボリューム不足・薄毛

東洋医学:「腎精の消耗」「気虚」のサイン。

妊娠力との関係:生命力の低下を示し、妊娠力にも影響を及ぼします。

西洋医学でみる「髪と妊娠力」

ホルモンと髪

妊娠中はエストロゲン増加で髪の成長期が長くなり、出産後にホルモンが急低下すると一時的に抜け毛が増える「産後脱毛」が起こります。

ストレスと妊娠率

髪に蓄積されたストレスホルモン(コルチゾール)が高い女性は、IVFの妊娠率が約1/3低いことが報告されています。

つまり、髪の状態は西洋医学的にも「ホルモン」「ストレス」と関係しており、妊娠力を映す指標となり得ます。

35歳未満でも出るの?

もちろん、髪のサインは若い世代にも現れます。過労・ストレス・過度なダイエット・不規則生活・ホルモン治療などで20代後半や30代前半でも白髪や抜け毛、髪の質の低下が起こります。

ただし、35歳以上では妊娠力の低下が加速する時期と髪の変化が重なるため、より注目すべきサインとなるのです。

髪の悩みをケアするには

- 鍼灸:腎精や血を補い、全身のバランスを整える

- 食養生:黒ごま・なつめ・クコの実・黒豆などで腎や血を養う

- 生活習慣:睡眠で腎精を回復させ、ストレスを減らす

髪の悩みを単なる美容の問題とせず、妊娠力を高める身体づくりのサインとして活かすことが大切です。

鍼灸で体質改善、髪の悩みに応える

鍼灸は単なる症状への対処だけでなく、体質そのものを整えるアプローチができるのが特徴です。

- 腎精を補うツボ刺激:加齢や疲労で不足しやすい腎精を養い、髪の成長や黒さを支えます。

- 血を巡らせる鍼:血虚の改善を助け、髪の潤いや艶を取り戻すサポートになります。

- 自律神経やホルモンの調整:鍼灸は自律神経やホルモン系にも作用し、妊娠力とともに髪の健康にも良い影響を与えます。

つまり鍼灸は、白髪・抜け毛・パサつきといった髪の悩みを「美容の不調」としてではなく、妊娠力を高めるための体質改善の一部として応えることが可能です。

まとめ

髪の変化は「美容の悩み」だけでなく、東洋医学では「腎・血・気」の状態を映す鏡であり、西洋医学でもホルモンやストレスの指標と考えられています。

妊活中は、髪のサインを積極的に受け止め、身体の声として大切にしましょう。

📚参考文献

- 髪質・長さが「健康と生殖可能性」を示すサインになり得る → Hinszらによる研究:「女性の髪の長さや質は若さや健康の示唆となり、生殖可能性をサインする」

- 育児中のホルモン変化と髪の成長・抜け毛との関連 → 妊娠中はエストロゲン増加で髪の成長期(アナゲン期)が長くなり、産後に一斉に脱毛する(テロゲン脱毛)現象が確認されています

- 髪に蓄積したストレスホルモン(コルチゾール)が、IVF妊娠成功率に影響する → ヘアサンプルから測定した高いコルチゾールレベルは、IVFでの妊娠率を約1/3下げるという研究が報告されています

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

妊活をお休みした方がよい身体・心への影響

妊活を無理に続けることで起こる心のリスク

治療の継続は、身体的・精神的ストレスが増加することが複数の論文で報告されています。

長期にわたって治療や採卵・移植が続くと、ホルモン環境の乱れや自律神経バランスの崩壊、睡眠の質の低下、消化器症状などが頻繁に起こります。治療への焦り・不安は、夫婦関係や精神的回復力(レジリエンス)にも大きな影響を恐れず、うつや情緒不安定のリスクを高めます。

特に以下の症状は「お休みのサイン」と医学的に報告されています。

- 月経周期の乱れ(ホルモンバランスの乱れ)

- 睡眠障害や食欲不振

- 頭痛・冷え・肩こり・腸障害(下痢、便秘など)

- 不安や気分のアップダウン

- 強い身体の疲労

しかも不定愁訴や慢性的な負担は、治療の成果にもマイナスな影響をもたらすため、医師や臨床心理士は「休息期間の導入」を推奨しています。

妊活を休む科学的意義

医学的根拠によると、心身の調整期間を離れることには複数のメリットがあります。

- 休息により自律神経バランスが回復し、体内のホルモン分泌(エストロゲンやプロゲステロン)や血流、代謝が整います。

- 身体的・精神的なストレスの軽減へは、卵巣や子宮の血流改善、卵子の質や着床率の向上に向けて考えます。

- レジリエンス(精神的回復力)や夫婦関係の満足度を高めることで、治療再開時の心理的負担を軽減させ、不妊治療全体の成績評価を向上させます。

特に鍼灸などの補完医療は、血流促進・自律神経調整・ストレス軽減・妊娠率向上に、臨床的・統計的に有効性があることが示されています。

お休み期間に推奨されるセルフケアと鍼灸の役割

医学的な推奨では、妊活を休む期間こそ以下の身体づくりが重要です。

- 規則正しい生活と質のよい睡眠:メラトニンやセロトニン分泌が増え、頭皮の質向上に効果

- 適度な運動:全身・子宮への血流改善、インスリン抵抗性低下、筋力アップ

- 食事(タンパク質・葉酸・鉄分・ビタミンD):卵細胞の発育と着床率にポジティブな影響

- 体温管理と呼吸:ホルモン伝達を契機に、自律神経のバランスを保つ

- マッサージ・鍼灸:自律神経バランス回復、血流促進、ストレス軽減

鍼灸施術では、副交感神経優位(リラックス状態)と子宮動脈PI値の改善により臨床妊娠率が上昇したとする複数の報告があります。

「休む」ということは妊活の滞りではなく、身体と心、そして夫婦関係を整える未来につながる重要な医療戦略です。 焦らず、医学的根拠に基づいて最適な身体づくりとメンタルケアを実践してください。

📚参考文献

- 森川明美(2013).不妊治療中における女性の抑うつとストレスを軽減するケア.マイココロ研究助成論文集, 49, 1-7.

- 髙畑由起子ほか(2023).高度不妊治療を受ける女性のストレス要因:混合研究法.日本受精着床学会誌, 40(3), 345-356.

- 日本女性心身医学会誌(2017).不妊治療失敗後の女性の回復力と夫婦関係.日本女性心身医学会誌, 22(2), 101-110.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

32歳(低AMH・子宮筋腫・精子無力症)3ABと5AAの胚盤胞2個移植で妊娠

大阪市からお越しのHさん(32歳)が鍼灸とレーザーで身体を整え、体外受精で妊娠されました。

ご来院までの経緯

妊娠を望まれてから2年が経過していたHさんご夫婦。不妊治療専門クリニックにて体外受精へステップアップされましたが、様々な課題に直面されていました。

これまでの治療経過と課題

- 卵子の問題: 2回目の採卵では卵胞が8個見えていたものの、凍結できたのは初期胚1個のみ。「卵胞が育たない」「空胞が多い」「受精後に分割しない」といった悩みがありました。

- 精子の問題: 精液所見が基準値以下であり、顕微授精の対象となっていました。

クリニックでの検査結果:

AMH値 1.0(42歳相当)

子宮筋腫あり(7~8cmが数個あるが、手術はせず経過観察)

「体質を改善したい」「妊活について正しい知識を知りたい」とのご希望で、ご夫婦そろって当院での不妊鍼灸を開始されました。

患者様情報

Hさん(奥様・32歳)

来院動機: 体質改善、不妊症

体質・症状: 肩こり、冷え性、むくみやすい、ストレス過多

睡眠: 6時間(0時~6時)、夢をよく見る

月経: 周期28~30日(規則的)。月経前頭痛あり、生理痛なし。

経血は赤~暗赤色でレバー状の塊があり、量は少なめ。

生活習慣: 外食多め、入浴は全身浴、適度な運動あり。

鍼灸経験: あり(刺さない鍼)

Hさんのご主人(31歳)

来院動機: 男性不妊症

体質・症状: 便秘

睡眠: 7時間(0時~7時)、夢をよく見る

精液検査所見:

運動率:1~10%(重度の精子無力症/基準値42%以上)

精子数・濃度・形態率は問題なし

生活習慣: 外食多め、薄味を好む。飲酒・喫煙なし。

鍼灸経験: なし

妊娠に至るまでの経緯

【2023年12月】 初診・治療開始

採卵後、「他にできることはないか」と模索されている中で当院を見つけてくださいました。

以前、奥様は別の鍼灸院に通われていましたが、今回は「夫婦で取り組む」ことを決意。

これまでの経験も伺いながら、当院の不妊鍼灸の方針を説明し、お二人への施術をスタートしました。

【2024年1月】 鍼灸開始1ヶ月後:採卵・採精(3回目)

鍼灸開始からわずか1ヶ月後の採卵でしたが、劇的な変化が見られました。

採卵結果: 8個中6個が受精

凍結結果: 胚盤胞2個、初期胚2個(過去最高の結果)

精液所見: 運動率9%(その他は基準値クリア)

前回は初期胚1個のみだったところ、今回は4個の凍結に成功。これにはHさんご夫婦もホッと安心されたご様子でした。

【2024年2月】 移植周期(3回目)・陽性判定

自然周期にて、凍結融解胚盤胞移植を行いました。

移植内容: 2個同時戻し(グレード:3AB、5AA)

子宮内膜厚: 7.9ミリ

判定日(BT14): 陽性反応

これまでなかなか着床に至らなかった中、初めての陽性反応を確認。お二人で喜びを分かち合われていました。

【妊娠期間中~ご卒業】

陽性判定後は「マタニティ鍼灸」へ切り替え、つわりや肩こりなどのマイナートラブルをケアしながら、妊娠維持をサポートしました。懸念されていた子宮筋腫(8cm、5cm)についても、医師より「経過観察で問題ない」との診断を受け、安定した経過を辿ることができました。

そして無事、妊娠28週を迎えられたタイミングで、当院を卒業されました。

担当鍼灸師より

Hさんご夫婦、本当におめでとうございます。体質改善とご夫婦での治療の成果が、過去最高の採卵結果、そして初めての陽性反応へと繋がりました。これからもお子様と3人で、温かく幸せなご家庭を築いていってくださいね。

お二人目の時など、また何かお困りのことがございましたら、いつでもサポートさせていただきます。

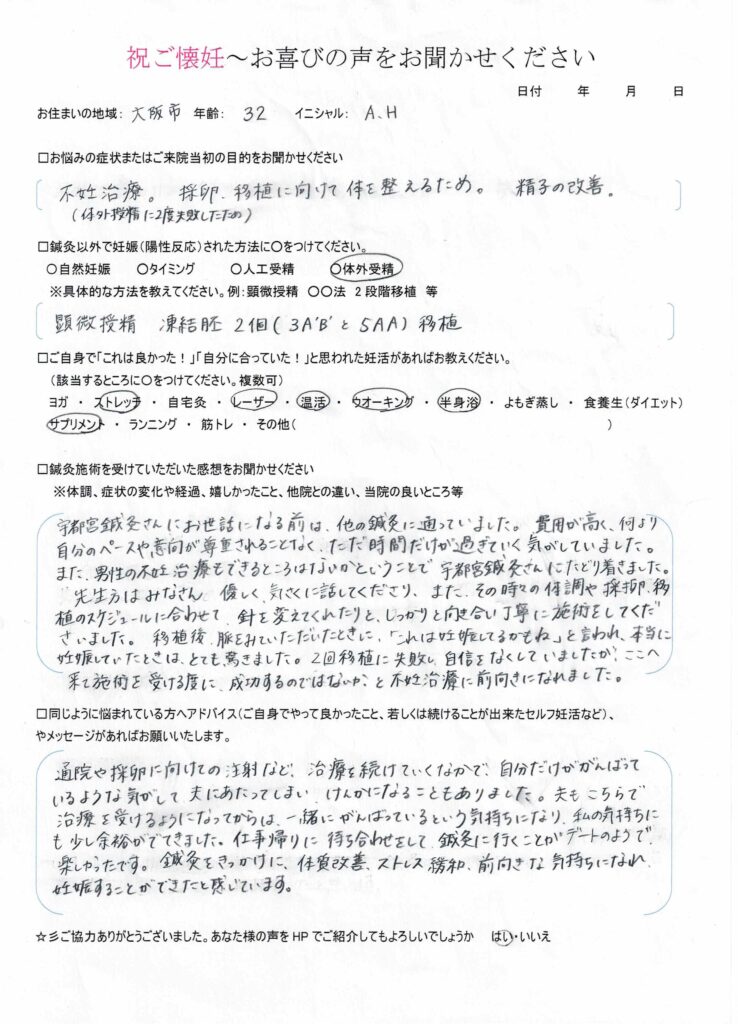

Hさん(32歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊治療。採卵・移植に向けて体を整えるため。精子の改善。(体外受精に2度失敗したため)

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精、凍結胚2個(3ABと5AA)移植)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

ストレッチ・レーザー・温活・ウォーキング・半身浴・サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

宇都宮鍼灸院さんにお世話になる前は、他の鍼灸に通っていました。費用が高く、何より自分のペースや意向が尊重されることなく、ただ時間だけが過ぎていく気がしていました。また、男性の不妊治療もできるところはないかということで宇都宮鍼灸さんにたどり着きました。先生方はみなさん優しく、気さくに話してくださり、またその時々の体調や採卵、移植のスケジュールに合わせて、針を変えてくれたりと、しっかりと向き合い丁寧に施術をしてくださいました。移植後、脈をみていただいたときに、「これは妊娠してるかもね」と言われ、本当に妊娠していたときは、とても驚きました。2回移植に失敗し、自信をなくしていましたが、ここへ来て施術を受ける度に、成功するのではないかと不妊治療に前向きになれました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

通院や採卵に向けての注射など、治療を続けていくなかで、自分だけががんばっているような気がして夫にあたってしまい、けんかになることもありました。夫もこちらで治療を受けるようになってからは、一緒にがんばっているという気持ちになり、私の気持ちにも少し余裕がでできました。仕事帰りに待ち合わせをして、鍼灸に行くことがデートのようで、楽しかったです。鍼灸をきっかけに、体質改善・ストレス緩和・前向きな気持ちになれ妊娠することができたと感じています。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

妊活で「365日」意識したい栄養:たんぱく質

妊活は短距離走ではなくマラソン。排卵・受精・着床・初期発育――1年を通して体はめまぐるしく働きます。その土台づくりに欠かせないのがたんぱく質です。ここでは、たんぱく質を「なぜ・どれくらい・どう摂るか」を、論文と公的資料に基づいて整理しました。

たんぱく質が妊活に効く“科学的な理由”

生殖ホルモンの主要素材

卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、妊娠初期を支えるhCGは、いずれも糖たんぱく質ホルモン(=たんぱく質が主成分)です。材料が乏しければ合成も滞ります。

卵子・内膜・卵管・子宮など“組織”の材料

卵子や内膜は細胞と細胞外マトリクスでできており、その再生・修復にアミノ酸が必要です(一般生理)。不足が続けば内膜の回復力や卵胞の育ちにも影響します。

インスリンと排卵に関わる代謝の安定

高インスリンは排卵障害や卵質低下のリスク因子。低GIを意識した食事(炭水化物の質を整え、食事にたんぱく質や脂質を適度に組み合わせる)は、インスリン感受性の改善や月経周期の整いに寄与した試験報告があります(PCOS対象)。

食事パターンとしての裏づけ

個々の栄養素にこだわりすぎるより、地中海食などの“全体の食事パターン”が体外受精(ART)の生児獲得や妊娠率と関連した系統的レビュー/メタ解析があります(ただし研究の質は中等度で、結論は一部不一致)。

たんぱく質“の種類”と排卵性不妊

大規模前向き研究では、動物性たんぱくの一部を植物性たんぱくに置換すると、排卵性不妊のリスクが低下。妊活中は動物・植物のバランスを意識する価値があります。

【ポイント】

①「十分量」を毎日 ②「質(種類)のバランス」 ③「食事全体のパターン」をそろえる――の3本柱で考える。

どれくらい摂ればいい?(日本の基準)

- 成人女性の推奨量(RDA):1日50 g(日本人の食事摂取基準2020より)

- 妊娠期の追加量(目安):妊娠初期+0 g/中期+5 g/後期+25 g → 後期は計75 g/日(2025策定解説記事に明記。基はMHLWの基準)

妊活中(まだ妊娠していない)でも、体重1kgあたり約0.8–1.0gを目安に“不足しない”設計を。体力づくりや冷え対策の筋量維持にも役立ちます。腎機能に不安がある方は必ず医療者に相談を。

何から摂る?“質”のそろえ方

植物性と動物性を半々イメージで

- 植物性:大豆製品(納豆・豆腐・高野豆腐・豆乳)、雑穀、ナッツ。

植物性たんぱくの比率を上げると、観察研究で排卵性不妊リスク低下が示唆。 - 動物性:魚(青魚・白身)、卵、鶏むね・ささみ、発酵乳。

ARTのコホートでは魚の摂取増が生児獲得と関連した分析も(置き換え解析)。

「地中海食」的に整えると全体最適に近づく

オリーブ油・魚・豆・全粒・野菜果物・ナッツを軸に、赤身肉や加工肉は控えめ――この食事パターン自体がARTの最終アウトカムと関連したレビュー多数(エビデンスは中等度)。

1日の“実践プラン”(合計≈60–70 g)

- 朝:納豆1パック(8g)+卵1個(6g)+ヨーグルト150g(6g)

- 昼:鶏むね100gのサラダ(22g)+全粒パン or 玄米

- 間食:無塩ミックスナッツ25g(5g) or 高たんぱくヨーグルト(10g)

- 夜:鮭の切り身100g(20g)+冷ややっこ半丁(8–10g)+具だくさん味噌汁

※()内はおおよそのたんぱく質量。実際は製品表示や食材で前後します。

食べ方のコツ(続けやすさ重視)

毎食に主たんぱく(豆・魚・卵・鶏・乳のどれか)を“ひとつ”入れる。

- GIを下げる工夫:主食は全粒/雑穀・冷やご飯、食物繊維と一緒に、先にサラダやたんぱく質から食べる。PCOSのある方は特に有効です。

- 脂質の質を改善:調理油はオリーブ油、魚(n-3)を週2回以上――「地中海食」パターンの中核。

- サプリは脇役:基本は“食事”で。サプリは医療者と相談のうえで不足時のみ。

よくある質問

Q1. たんぱく質を増やすと太りますか?

エネルギー過多でなければ直ちに体脂肪は増えません。むしろ満腹感や血糖安定に寄与し、低GIの食事設計に組み込みやすくなります。

Q2. 肉は避けたほうがいい?

完全にゼロにする必要はありません。ただし植物性や魚を増やす置き換えは、排卵性不妊の低リスクやART転帰との関連が報告されています。加工肉は控えめに。

Q3. 何かにアレルギーがあります…

大豆・卵・乳・魚などにアレルギーがある方は、別の食品群で代替し、医療者に個別相談を。

まとめ

- 妊活では毎日(365日)たんぱく質を「十分量×良質×食事パターン」で整える。

- 植物性たんぱくや魚を増やし、低GIの食べ方を組み合わせる。

- 目安は女性50 g/日、妊娠後期は75 g/日程度へ(個人差あり)。体調や疾患のある方は必ず医療者に相談を。

📚参考文献

- Cahoreau C, Klett D, Combarnous Y. Structure–Function Relationships of Glycoprotein Hormones and Their Subunits’ Ancestors. Frontiers in Endocrinology. 2015;6:26.

- Marsh KA, Steinbeck KS, Atkinson FS, Petocz P, Brand-Miller JC. Effect of a low glycemic index compared with a conventional healthy diet on polycystic ovary syndrome. American Journal of Clinical Nutrition. 2010;92(1):83–92.

- Kellow NJ, Le Cerf J, Horta F, Dordevic AL, Bennett CJ. The Effect of Dietary Patterns on Clinical Pregnancy and Live Birth Outcomes in Men and Women Receiving Assisted Reproductive Technologies: A Systematic Review and Meta-Analysis. Advances in Nutrition. 2022;13(3):857–874.

- Winter HG, Alesi S, Papacosta E, et al. Can Dietary Patterns Impact Fertility Outcomes? A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2023;15(11):2443.

- Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Protein intake and ovulatory infertility. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2008;198(2):210.e1–210.e7.

- Nassan FL, Chiu Y-H, Vanegas JC, et al. Intake of protein-rich foods in relation to outcomes of infertility treatment with assisted reproductive technologies. American Journal of Clinical Nutrition. 2018;108(6):1104–1112.

- Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Overview of the dietary reference intakes for Japanese (2020). 2020.

- 柴崎直明. 日本における栄養素等摂取基準の課題をふまえたたんぱく質の摂取量とその考え方. 日本臨床栄養学会雑誌. 2025;46(2):139–147.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

採卵後のケアが鍵―OHSS予防と“水分+巡り”のサポート

大阪で不妊鍼灸を専門としている当院では、採卵後の体調管理にも力を入れています。採卵・排卵誘発後に起こりうる「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」は、早めの対応で重症化を防ぐことが可能です。特に「水分の管理」と「体内の巡り(血・水・気)」を整える鍼灸ケアが、鍼灸院ならではのサポートとして有効となります。

以下では、最新の論文・ガイドラインをもとに、採卵直後から取り組むべきポイントをまとめています。

OHSSとは/なぜ水分が関係するのか

OHSSは、排卵誘発・採卵時に卵巣が過剰に反応し、血管の透過性が亢進することで、血管内から体腔(腹腔・胸腔など)への水分移動が起こる状態を指します。

この水分移動によって、血液中の水分が減り「濃縮」状態となり、血液が粘くなったり体重が急増したり、むくみ・張り・呼吸苦・尿量減少などの症状が出る可能性があります。

よって、水分を適切に摂ることは、「血管内ボリュームを保つ」「濃縮を防ぐ」という観点から、予防ケアの一つとして位置づけられています。

最新のエビデンス(論文・ガイドライン)

V Smith「Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Review」では、OHSSの予防戦略全体を整理し、水分管理もケア項目として言及されています。

Gullo G 他「Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): A Narrative Review and Legal Implications」(2024年)では、血管透過性亢進・体液移動のメカニズムを最新にレビューしています。

American Society for Reproductive Medicine (ASRM)ガイドライン、「Prevention of Moderate and Severe OHSS」で、リスクの高い人に対して包括的な予防策を示しています。

ただし、「水分摂取だけでOHSSを防ぐ」という大規模なRCTデータは限定的であり、「水分管理は予防ケアの一部である」という位置づけです。

抑えておくべきポイント

「1 L/日以上」などの量はあくまで 最小目安 または「これ以下では避けるべき」という記述であって、最適量を定めた確固たるエビデンスではないとガイドライン自身が明記しています。例えばRCOGガイドラインでは、「There are no trials on the optimum regimen for managing fluid balance in women with OHSS.」と述べられています。

水分摂取は あくまで補助的なケアであって、OHSSの発症・重症化を防ぐためには、刺激法の選定、トリガー時の対応、凍結移植戦略、高リスク例のモニタリング強化などの 治療的・予防的措置が中心になります。

また「水をたくさん飲めばOK」という簡単なものではなく、例えば吐き気がある場合、十分飲めない状況では逆に脱水・血液濃縮のリスクが高まるなど、状況による配慮が必要とされています。

したがって、論文・ガイドラインの観点からは、

- 「水分摂取はOHSSケアの重要な構成要素として挙げられている」

- しかし、「どのくらいでどのように摂るか」「単独でどれだけ防げるか」といった詳細は 十分に確立されていない

ということになります。

鍼灸&不妊ケアの視点で水分・巡りを整える

当院では、不妊治療中および採卵後の方へ以下のようなサポートを行っています。

- 採卵後の体内「巡り」を整える:東洋医学では「気・血・水」の流れを大切にしており、鍼灸で血流やリンパの循環を促します。

- 水分バランスを整えるためのセルフケア指導:常温の水・経口補水液をこまめに摂ること、冷えを避けることをアドバイス。

- 食事・栄養フォロー:たんぱく質を意識した食事、塩分・カリウムバランスを保つことで体内の水滞(むくみ・張り)を軽減。

- 採卵直後〜2週間は体調が変わりやすいため、「腹部の張り」「体重1日+1kg以上」「尿量減少」などのサインに注意を促します。

水分摂取の具体的ポイント

- 標準目安:1日 2〜3リットル程度を目安に(個人差あり)

- 飲み方:一気に飲むのではなく、こまめに少しずつ

- 飲み物:常温の水または経口補水液がおすすめ。カフェイン・アルコール・冷たい飲料は控えめに

- 状況別配慮:採卵後の腹部膨満・むくみ・吐き気が強ければ、無理せず医師・治療機関へ相談

鍼灸院ができるサポート&来院のすすめ

大阪市内にある当院では、不妊治療を受けながら採卵後の体調管理を行っている方が多数いらっしゃいます。採卵後の “巡りを整える” 鍼灸ケアにより、体液の巡り・冷え・むくみなどを和らげることを目指しています。早期にサインをキャッチしてケアを始めることで、次のステップへの不安を軽くすることが可能です。

まとめ

採卵後のケアは、「ただ休めば良い」というものではなく、体内の“流れ”と“水分バランス”を整えることが重要です。大阪で不妊・鍼灸を専門とする当院では、採卵後のOHSS予防を視野に入れたサポートを行っています。気になるサインがあれば、早めにご相談ください。

📚参考文献

- Smith V. Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Review. Hum Reprod Update. 2015;21(5):659-674.

- Gullo G., Cucinella G., Stojanovic V., et al. Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): A Narrative Review and Legal Implications. J Pers Med. 2024;14(9):915.

- Humaidan P., et al. Ovarian hyperstimulation syndrome: review and new classification. Hum Reprod. 2016;31(9):1997-2004.

- Practice Committee of the ASRM: Prevention of Moderate and Severe OHSS: 2024 Guideline. Fertil Steril. 2024;121:230-245.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

32歳(原因不明不妊・精子無力症・膿精子症)鍼灸で体質が改善し、妊娠

大阪市からお越しのSさん(32歳)が鍼灸で身体を整え、タイミング法で妊娠されました。

奥さんは原因不明不妊、ご主人は精液所見に問題あり

Sさんは不妊治療専門クリニックに通院され、妊活開始から1年が経過していました。Sさんご本人は検査で明らかな異常が見つからない「原因不明不妊」と診断され、保険適用のタイミング療法を受けていらっしゃいました。

一方で、ご主人は精液所見が基準より低く、「精子無力症」「精液減少症」「膿精子症」という診断を受けておられました。

「体質改善をして、自然妊娠がしたい」という強いご希望があり、2025年9月より当院(宇都宮鍼灸良導絡院)での鍼灸治療を開始されました。

患者様情報

Sさん(女性)

- 来院動機: 不妊症、体質改善、肩こり、頭痛

- 鍼灸経験: なし

ご主人

- 年齢: 32歳

- 精液検査: 精子無力症、精液減少症、膿精子症(※検査1回)

体質・体調チェック

【体質・自覚症状】

- 肩こり

- 冷え性(特に手足)

- 夢をよく見る

【月経状況】

- 月経周期: 28~30日(規則的)

- 月経前: イライラ、眠気あり

- 月経時: 腹部の重さあり

- 経血: 赤~暗赤色、量が多くドロッとした塊あり

【基礎体温】

ストレスになるため計測していない

【睡眠】

平均7時間(0時就寝~7時起床)

【食事・嗜好】

- 1日3食(外食少なめ)

- 夕食は18~19時

- 濃い味・甘いものを好む

- 水分は水を摂取

【生活習慣】

- 運動: あまりしない

- 入浴: シャワー浴のみ

- 飲酒・喫煙: なし

妊娠に至るまでの経緯

2025年9月:治療開始(タイミング周期)

初診時の問診では、首・肩こりや軽度の腰痛に加え、手足の冷えが目立っていました。また、転職されたばかりということもあり、慣れない職場環境でのストレスも抱えていらっしゃいました。

施術方針

【不調の改善】

ストレスや肩こり、冷えに応じたツボを使用し、妊娠しやすい土台となる体づくり(メンテナンス)を行いました。

【卵巣ケア】

タイミング周期に合わせて卵巣の血流促進を図り、卵胞の成長をしっかりとサポートする施術を行いました。

施術2回目:体調の変化

2回目の施術時には、新しい職場での仕事も落ち着き、ストレスが軽減されていました。ご本人も「前回よりも体調が良くなっている」と実感されていました。

2025年10月:妊娠判明

鍼灸治療を始めてから5回目となる10月、妊娠されていることがわかりました。その後、クリニックにて胎嚢と心拍が無事に確認されました。

スタッフより

Sさん、本当におめでとうございます!スタートからわずか数回での嬉しいご報告、私たちも大変嬉しく思います。

現在は「マタニティ鍼灸」に切り替え、妊娠維持と安産に向けて引き続き鍼灸治療を継続中です。これからも元気な赤ちゃんのご出産に向けて、しっかりとサポートさせていただきます。

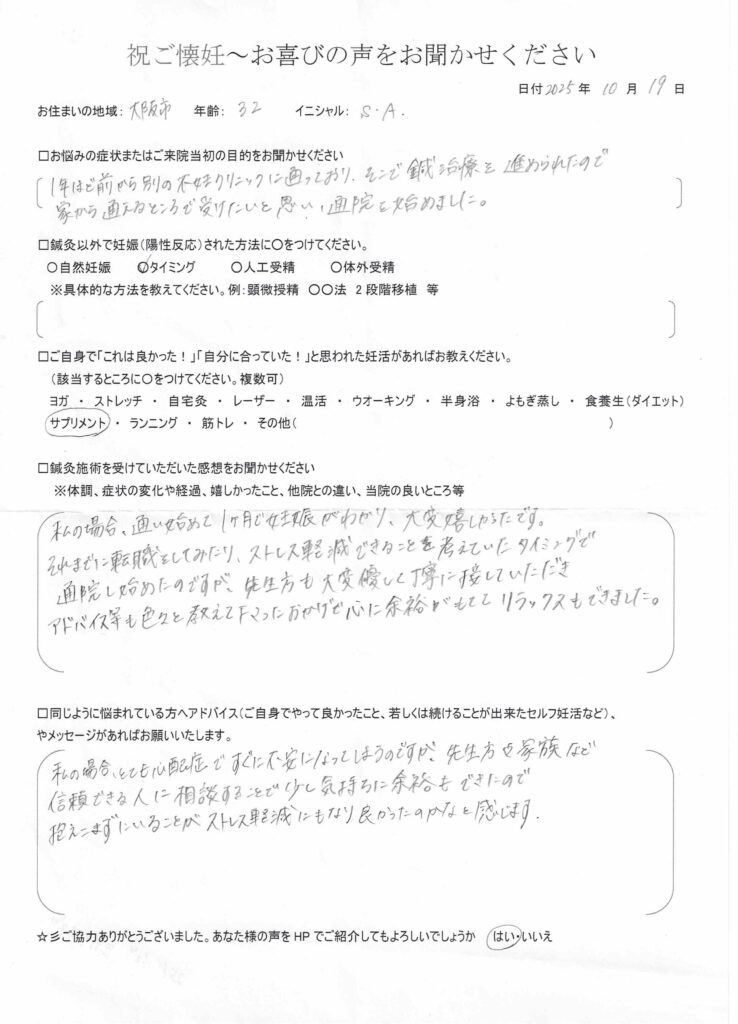

Sさん(32歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

1年ほど前から別の不妊クリニックに通っており、そこで鍼治療を進められたので家から通えるところで受けたいと思い、通院を始めました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

タイミング

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

私の場合、通い始めて1ヶ月で妊娠がわかり、大変嬉しかったです。それまでに転職をしてみたり、ストレス軽減できることを考えていたタイミングで通院し始めたのですが、先生方も大変優しく丁寧に接していただき、アドバイス等も色々と教えて下さったおかげで心に余裕がもてリラックスもできました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

私の場合、とても心配症ですぐに不安になってしまうのですが、先生方や家族など信頼できる人に相談することで少し気持ちに余裕もできたので抱えこまずにいることがストレス軽減にもなり良かったのかなと感じます。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

34歳(高プロラクチン血症・子宮腺筋症)鍼灸で卵胞が育ち、胚移植で妊娠

Sさん(34歳)が鍼灸で身体を整え、体外受精で妊娠されました。

2年の不妊治療、体外受精で結果が出なかったSさん

不妊治療を始められてから2年が経過していたSさん。専門クリニックで体外受精の段階に進まれていましたが、なかなか結果が出ないという状況で当院にご来院されました。

当院にお越しになるまでの経緯

Sさんはこれまでに2回の採卵を経験されていました。

- 1回目:7個の卵子のうち、すべてが空胞。

- 2回目(2025年1月):1個が変性卵、2個が受精するも4日目で成長がストップし、凍結に至らず。

クリニックの検査では「高プロラクチン血症」「子宮内膜症」「子宮腺筋症」と診断を受けていらっしゃいました。卵胞が育たない・空胞が多いというお悩みを抱え、体質改善とこれからの採卵・移植に向けて鍼灸をご希望されました。

患者様情報(Sさん)

基本情報

- 来院の動機:体質の改善、不妊症

- 鍼灸の経験:なし

- ご主人:35歳(特になし)

体質・症状

- 自覚症状:慢性的な疲労感、冷え性、むくみやすい、頭痛

- 睡眠:平均7時間(0時~7時)。夢をよく見る、不眠傾向。

- 生理:周期は26~30日で順調。PMS(胸の張り、下腹部痛)あり。生理中は下腹部・頭・腰に痛みが出る。経血は赤色~レバー状(薬の服用後、経血量が増加)。

生活習慣

- 食事:1日3食(外食は少なめ)。夕食は19~20時。甘いものや刺激物を好む。水分は水・お茶・コーヒー。

- 嗜好品:喫煙・飲酒なし。

- 運動:自転車通勤(往復40分)。それ以外は特になし。

- 入浴:シャワーのみ。

- セルフケア:仕事を頑張りすぎないように調整している。

服用中のお薬・サプリメント

カバサール、ジェノゲスト、デエビゴ、コエンザイムQ10、葉酸、DHA・EPA

妊娠に至るまでの経過

2025年3月:お休み周期(初診・体質改善)

初診時のSさんは日頃から強い疲れを感じており、頭痛、冷え性、首こり、不眠などの症状が見られました。まずはこれらの症状に対する施術に加え、次回の採卵に向けて「卵巣の血流促進」と「自律神経・ホルモンバランスの調整」を行いました。

(当院の不妊鍼灸の詳しい内容はこちらをご覧ください。)

2025年4月:採卵周期

この周期も引き続き、採卵に向けて卵巣の血流を促進し、卵胞の成長をサポートする施術を行いました。

- 採卵前日:クリニックのエコー検査で「右に4個・左に3個」の卵胞が育っていることが確認されました。

- 採卵結果:3個の胚盤胞(4AA、4AB、4BA)の凍結に成功。

これまで一度も凍結まで至らなかったSさんですが、初めて良好な状態で凍結することができ、大変喜ばれていました。

2025年5月:移植周期

生理開始から8日目(D8)の診察でエストロゲン値が低かったため、エストラーナテープを追加して内膜を育てることになりました。鍼灸治療でも子宮の血流を促進し、「フカフカで厚みのある内膜」が育つようアプローチを続けました。

- 移植当日:子宮内膜の厚さは11ミリまで成長し、無事に移植へ。

- 移植内容:凍結融解胚盤胞移植(良好胚、1個戻し)。

- 判定結果:見事、陽性反応(hCG値 200)。

その後、胎嚢・心拍も順調に確認でき、不妊治療クリニックから産婦人科へ転院されました。当院では妊娠9週まで、つわりや蕁麻疹などのマイナートラブルのケアと、妊娠維持のための「マタニティ鍼灸」を行い、無事に鍼灸治療をご卒業されました。

担当者より

Sさん、本当におめでとうございます。無事に出産されることを、スタッフ一同心より願っております。また何かお困りのことがございましたら、いつでもサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

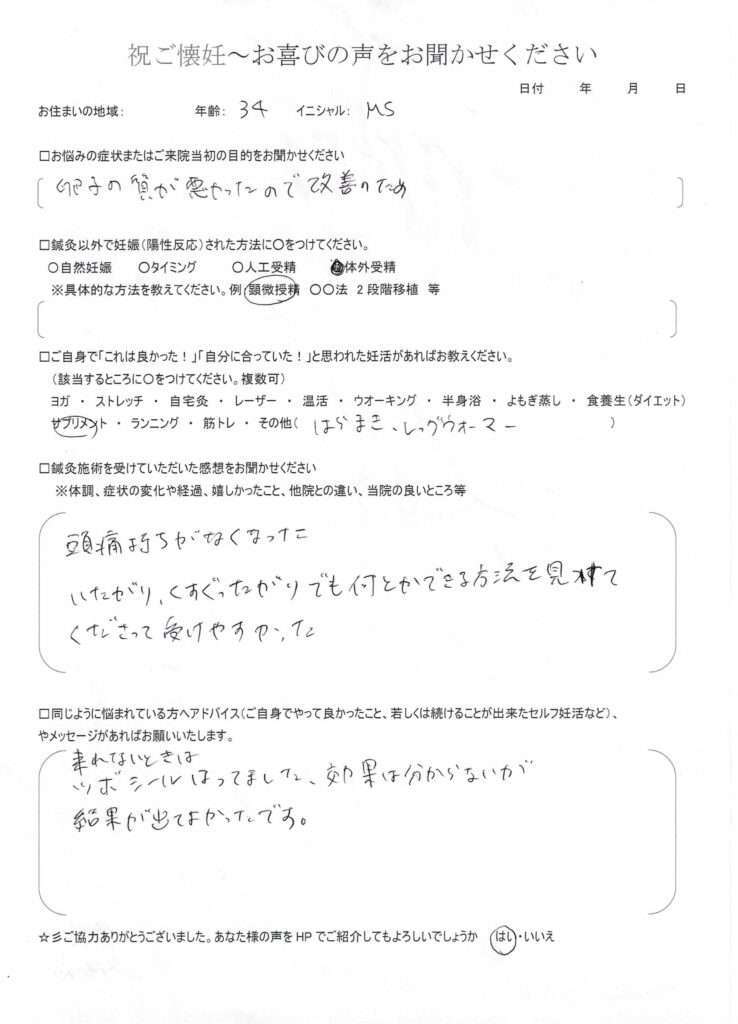

Sさん(34歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

卵子の質が悪かったので改善のため

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

サプリメント・その他(はらまき、レッグウォーマー)

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

頭痛持ちがなくなった。いたがり、くすぐったがりでも何とかできる方法を見つけてくさださって受けやすかった。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

来れないときはツボシールはってました、効果は分からないが結果が出てよかったです。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

携帯を枕元に置いて寝ても大丈夫?脳や妊活(ホルモン・血流)への科学的知見

脳への影響

携帯電話が発する電磁波(無線周波・RF)は、WHO国際がん研究機関(IARC, 2011)で「ヒトに対して発がん性の可能性がある(グループ2B)」と分類されています。ただし、これは 「明確な証拠がないが可能性を否定できない」 という意味で、コーヒーや漬物と同じカテゴリーです。

INTERPHONE多国間疫学研究(13カ国対象)では、10年以上の使用者でも脳腫瘍リスクの明確な増加は認められませんでした。

短期的な影響(脳の電気的活動・認知機能・睡眠・血圧など)を調べた複数のヒト試験でも、有害な変化は一貫して確認されていません。組織の温度上昇などの熱的影響は、現在の携帯出力レベルでは無視できる程度です。

妊活(ホルモン・血流)への影響

欧州委員会科学委員会(SCENIHR, 2015)やWHOのレビューによれば、現状の携帯電話レベルの電磁波によって 生殖機能や発達に悪影響があるという確固たる証拠はない とされています。

一部の動物実験では、非常に強い・長時間の曝露で精子数や精巣細胞が減少する報告がありますが、ヒトで同等の影響を示すデータはありません。

妊婦の腹部や胎児への吸収量を評価した数値モデル研究でも、通常の携帯使用レベルでは有害な影響は認められていません。

ホルモン分泌や睡眠・血流への影響

一部の動物実験では、強力な電磁波曝露によりメラトニン分泌が変化する結果がありますが、ヒトでの影響は確認されていません。

メラトニンは睡眠や抗酸化作用、妊娠維持に関与しますが、現状では「携帯電磁波が妊活に影響する」という十分な証拠はありません。

睡眠や血流への影響を調べたヒト研究(PLoS ONE, 2015など)では、一部の睡眠指標に関連が見られる場合があるものの、明確な健康被害とは判断されていません。

海外での予防的な対応

フランスやポーランドなど一部の国では、妊婦や子供に対し長時間の携帯使用を控えるよう推奨しています。

科学的に重大な悪影響が証明されていなくても、「不安材料は避けたい」という予防原則の立場から、妊活中や妊娠中は枕元に置かず少し離すことが望ましいと考えられます。

まとめ

現時点で、「携帯を枕元に置くことで脳や妊活(ホルモン・血流)に重大な悪影響がある」ことを示す確実な科学的証拠は存在しません。ただし、長期的影響や若年層への影響についてはまだ研究が継続中であり、妊活中・妊娠中は予防的に距離をとることが安心です。

📚参考文献

- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 102 (2013)

- INTERPHONE Study Group. Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. Int J Epidemiol. 2010;39(3):675-694.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

37歳(低AMH0.5・人工授精で稽留流産)SEET法による胚盤胞移植で妊娠

大阪からお越しのTさん(37歳)が鍼灸とレーザーで身体を整え、体外受精で妊娠されました。

当院にお越しになるまでの経緯

Tさんは妊娠を望まれてから1年が経過した頃、当院へお越しになりました。当時は不妊治療専門クリニックに通院されており、採卵を控えているタイミングでした。

過去に一度、移植で陽性判定を受けられましたが、残念ながら妊娠10週で流産を経験されています。また、クリニックの検査では低AMH(値0.5)という診断を受けておられました。「これからの採卵に向けて体を整えたい」と、当院での鍼灸治療をご希望されました。

患者様情報(Tさん)

基本情報

- 来院の動機:不妊症(低AMH、流産歴あり)

- 鍼灸の経験:なし

- ご主人:36歳(喫煙なし、時々飲酒あり)

体調・体質

- 自覚症状: 肩こり

- 睡眠:平均7時間(0時就寝~7時起床)

- 生理:周期は24~28日で規則的。月経前はお腹が重くなり、月経時は下腹部に鈍痛あり。経血は赤色。

生活習慣

- 食生活:1日3食(夕食は21~22時)。飲み物はお茶メイン。

- 飲酒:週3回(500ml程度)

- 運動:筋トレ

- 入浴:全身浴

- セルフ妊活:食品添加物を極力避けるよう意識されている

- 服用中の薬・サプリ:葉酸、ラクトフェリン、ビタミンD

Tさんの妊娠に至るまでの経緯

2023年12月:採卵周期

Tさんにとって初めての採卵周期でした。当院では、採卵に向けて卵巣の血流促進を図る施術と、その日の体調不良(不定愁訴)をケアする施術を行い、妊娠しやすい体づくりをサポートしました。

採卵の結果: 6個の卵子から、胚盤胞3個(4AA、4AB、4BC)の凍結に成功。

予定:翌年2~3月に移植を予定。

2024年3月:お休み周期(体質改善)

当初は3月の移植を予定していましたが、お仕事の繁忙期と重なり、疲労が蓄積されていました。肩こりや腰痛、めまいなどの不調も見られたため、Tさんと相談を行いました。

「4AAの良好胚があるから、体調を万全にして臨みたい」

というTさんのご希望を優先し、移植を5月以降へ延期することにしました。この期間は、不調に対するケアに加え、自律神経やホルモンバランスを調整する施術を集中的に行い、万全の状態を目指しました。

2024年6月:移植周期・陽性判定

迎えた初めての移植周期。凍結融解胚盤胞(4AB)を用い、ホルモン補充周期での移植を行いました。クリニックの検査でも内膜の厚さに問題はなく、良いコンディションで当日を迎えられました。

判定結果:BT12での判定にて、見事陽性反応が確認できました。

その後は「マタニティ鍼灸」に切り替え、妊娠維持のためのケアとともに、肩こり・腰痛などのマイナートラブルに対応しました。

ご出産

妊娠35週で当院の鍼灸を卒業され、その後、無事にご出産されました。現在は産後ケアにもお越しくださり、母子ともに元気に過ごされています。

Tさん、本当におめでとうございます

低AMHや流産という辛い経験を乗り越え、無事に出産されたこと、スタッフ一同心より嬉しく思います。これからも、お子様と幸せなご家庭を築かれてください。

また2人目の妊活や、日々の体調管理など、何かお困りのことがございましたらいつでもサポートさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

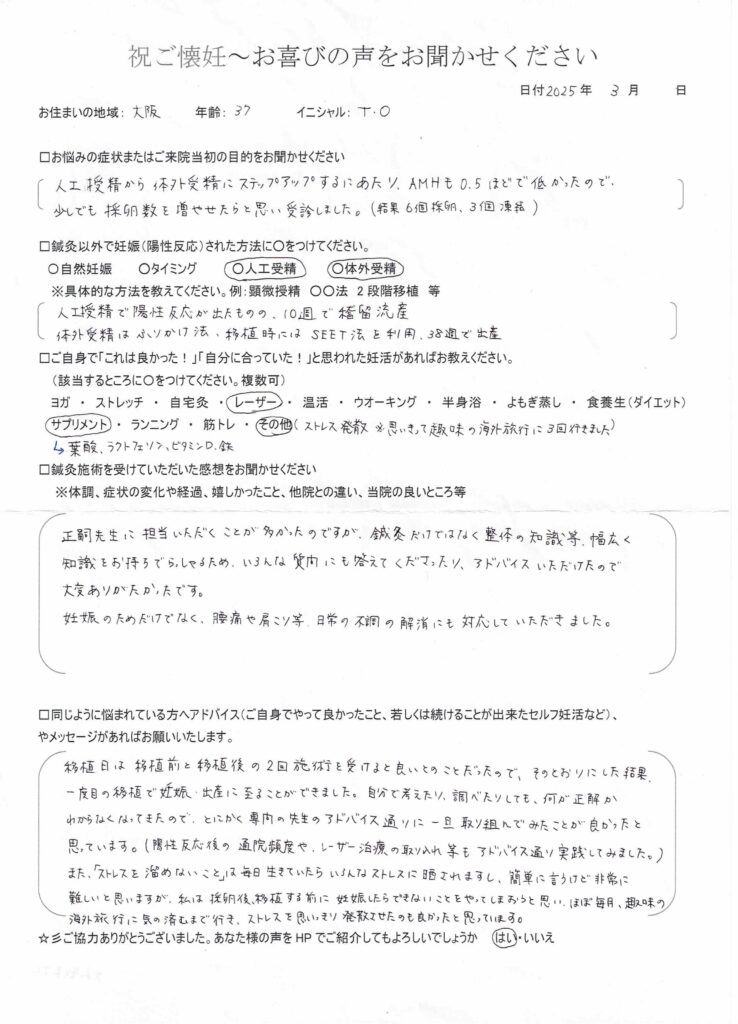

Tさん(37歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

人工授精から体外受精にステップアップするにあたり、AMHも0.5ほどで低かったので、少しでも採卵数を増やせたらと思い受診しました。(結果6個採卵、3個凍結)/p>

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

人工受精・体外受精(人工授精で陽性反応が出たものの、10週で稽留流産。体外受精はふりかけ法、移植時にはSEET法を利用、38週で出産)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

レーザー・サプリメント(葉酸、ラクトフェリン、ビタミンD、鉄)・その他(ストレス発散 ※思いきって趣味の海外旅行に3回行きました)

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

正嗣先生に担当いただくことが多かったのですが、鍼灸だけではなく整体の知識等、幅広く知識をお持ちでらっしゃるため、いろんな質問にも答えてくださったり、アドバイスいただけたので大変ありがたかったです。妊娠のためだけでなく、腰痛や肩こり等、日常の不調の解消にも対応していただきました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

移植日は移植前と移植後の2回施術を受けると良いとのことだったので、そのとおりにした結果、一度目の移植で妊娠・出産に至ることができました。自分で考えたり、調べたりしても、何が正解かわからなくなってきたので、とにかく専門の先生のアドバイス通りに一旦取り組んでみたことが良かったと思っています。(陽性判定後の通院頻度や、レーザー治療の取りれ等もアドバイス通り実践してみました。)また、「ストレスを溜めないこと」は毎日生きていたらいろんなストレスに晒されますし、簡単に言うけど非常に難しいと思いますが、私は 採卵後、移植する前に妊娠したらできないことをやってしまおうと思い、ほぼ毎月、趣味の旅行に気の済むまで行き、ストレスを思いっきり発散させたのも良かったと思っています。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。