2025年06月の投稿記事

32歳(子宮筋腫・双角子宮・子宮頚管ポリープ)鍼灸で身体を整えて自然妊娠

大阪市からお越しのSさん(32歳)が妊娠されました。

自己流の妊活を1年続けられていたSさん

- 来院の動機:不妊症、子宮筋腫、体質改善、肩こり、腰痛、冷え性

- 鍼灸経験:なし

- 体調:ふつう

- 体質:肩こり、腰痛、冷え性、むくみやすい

- 睡眠:平均6~7時間(就寝1時~8時起床)

- 生理:27~30日で規則的。生理痛があり、痛みの強い時のみ鎮痛薬を服用。月経前には腰まわりに違和感があり、ピンク色のおりものも見られる。月経中はおなかや腰に重いズンとした痛み。経血は赤色。

- 食生活:1日2~3食。甘いものを好む。飲み物は水。飲酒は月1回程度、喫煙なし。

- 運動:時々、入浴後にストレッチを行う

- 入浴:シャワー浴

- 服用中の薬・サプリ:鉄分やビタミンなどのマルチグミサプリ

- ご主人:36歳。男性不妊の検査は未実施。飲酒は毎日。喫煙歴はあるが現在は禁煙中。

- セルフ妊活:リンパストレッチ

鍼灸を始めてから驚きの早さで妊娠

Sさんは1人目の妊娠を希望されてから1年が経過していました。レディースクリニックでタイミング法による不妊治療を受けていましたが、検査の結果、

- 子宮形態異常(双角子宮)

- 子宮頚管ポリープ

- 子宮筋腫(2カ所。うち1つは子宮内膜を圧迫)

が見つかり、医師からは「早めの妊娠が望ましい」と言われていました。

妊娠しやすい体づくりをしたい、自然妊娠について学びたいとの思いから、2024年12月に当院へご来院くださいました。

初診と体質チェック

初診時には良導絡測定で自律神経の状態を確認。Sさんは交感神経がやや低く、肩こりや腰痛、頭痛、むくみ、冷え、時折のめまいなどの症状があることが分かりました。問診票には記入がなくても、鍼灸師からの質問で思い出される症状もあり、当院では小さな体の変化も見逃さないよう丁寧に伺っています。

その上で、症状に応じたツボを選び、体調不良の改善と妊娠しやすい体づくりを同時に行う不妊鍼灸を実施します。心身の調子が整うと、妊娠をサポートするシステムは働きやすくなります。

不妊鍼灸の内容

不妊鍼灸では、

- 自律神経やホルモンバランスの調整

- 子宮・卵巣の血流促進

- 卵胞の成長サポート

- 子宮内膜を厚くふかふかに整える

ことを目指します。施術は5~7日に1回を目安に継続していただきます。

わずか5週間で妊娠判明

鍼灸を始めてからわずか5週間後、妊娠が判明しました。予想以上の早さにSさんも驚き、大変喜ばれていました。

その後マタニティ鍼灸を受けていただいていましたが、妊娠8週で少量の出血があり、クリニックの医師から安静を指示されたため、しばらく施術をお休み。妊娠23週に再びご来院くださり、順調に育っているとのことでした。

現在は、腰痛やこむら返り、むくみのケアを行い、安心してマタニティ生活を過ごしていただけるようサポートしています。

Sさん、本当におめでとうございます。いつも楽しくお話させていただき、私たちも元気をいただいています。ありがとうございます。無事にご出産を迎えられるよう、これからもスタッフ一同しっかりサポートさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

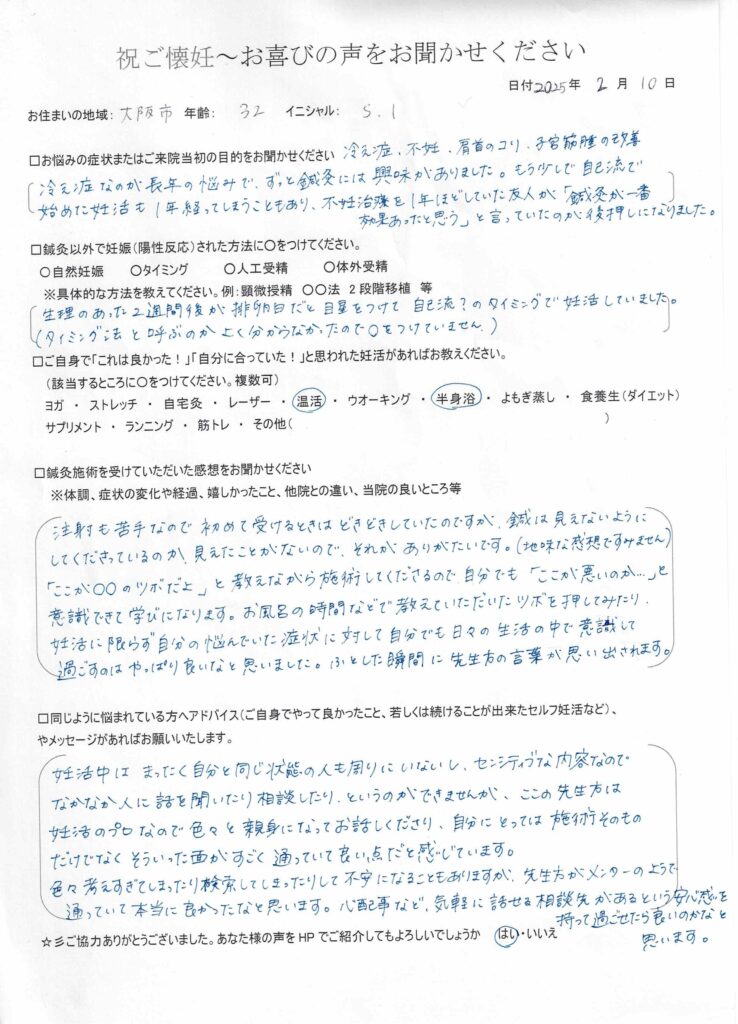

Sさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

冷え症、不妊、肩首のコリ、子官筋腫の改善。冷え症なのが長年の悩みで、ずっと鍼灸には興味がありました。もう少しで自己流で始めた妊活も1年経ってしまうことともあり、不妊治療を1年ほどしていた友人が「鍼灸が一番効果あったと思う」と言っていたのが後押しになりました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

自然妊娠(生理のあった2週間後が排卵日だと目星をつけて自己流?のタイミングで妊活していました。)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

温活・半身浴

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

注射も苦手なので初めて受けるときはどきどきしていたのですが、鍼は見えないようにしてくださっているのか、見えたことがないので、それがありがたいです。(地味な感想ですみません)「ここが〇〇のツボだよ」と教えながら施術してくださるので自分でも「ここが悪いのか⋯」と意識できて学びになります。お風呂の時間などで教えていただいたツボを押してみたり、妊活に限らず自分の悩んでいた症状に対して自分でも日々の生活の中で意識して過ごすのはやっぱり良いなと思いました。ふとした瞬間に先生方の言葉が思が思い出さます。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

妊活中はまったく自分と同じ状態の人も周りにいないし、センシティブな内容なのでなかなか人に話を聞いたり相談したり、というのができませんが、ここの先生方は妊活のプロなので色々と親身になってお話しくださり、自分にとっては、施術そのものだけでなくそういった面がすごく通っていて良い点だと感じています。色々考えすぎてしまったり検索してしまったりして不安になることもありますが、先生方がメンターのようで通っていて本当に良かったなと思います。

心配事など、気軽に話せる相談先があるという安心感を持って過ごせたら良いのかなと思います。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

不妊治療に「季節」が関係する?【採卵・胚移植と気温について】

体外受精(IVF)や凍結胚移植(FET)の成功率は、年齢や卵子の質、生活習慣など多くの要因に影響されます。しかし、最近の研究では「採卵の季節」や「日照時間」といった自然環境も、結果に関係している可能性が示されました。

採卵は「夏」が有利?日照時間の驚きの効果

オーストラリア・パースで行われた研究(2013〜2021年、3,659件の凍結胚移植を分析)によると、次のような結果が報告されています。

- 夏に採卵された卵子を使った移植では、生児出産率が秋に比べて約30%高い

- 採卵当日の“日照時間”が長いほど、生児出産率が約28%高い

ここでいう「生児出産率」とは、妊娠反応が出るかどうかや流産を含めた数値ではなく、最終的に生きて生まれた赤ちゃんを出産できた割合を指します。妊娠継続率よりもゴールに近い、重要な指標です。

太陽光によって生成されるビタミンDが卵子の質や胚の発育を助ける可能性があり、日照時間の重要性に注目が集まっています。

胚移植時の気温も関係する?

同じ研究では、胚移植当日の気温についても興味深い結果が得られました。

- 最低気温が高い日に胚移植をすると、生児出産率が約18%下がる傾向

これは外気温が体温調節や血流に影響し、子宮環境や着床過程に微細な変化を与える可能性があると考えられています。ただし「暑い日は妊娠できない」という意味ではなく、あくまで統計的な関連性として報告されています。

他の研究との比較

中国や欧州の研究でも「夏の採卵で妊娠率が高い」とする報告があります。一方で「季節や気温は累積の生児出産率には影響しない」とする報告もあり、結果は一様ではありません。

さらに2025年の中国・中原地域の研究では、夏に採卵した場合、生児出産率が他の季節より有意に高く(約1.08倍)、流産率も低下するとの結果が報告されています。

日常でできるちょっとした工夫

研究結果をそのまま治療に活かすのは難しいですが、日常生活でできる工夫もあります。

- 日光を浴びる習慣をつける

午前中に15〜30分ほど外を歩き、自然光を浴びましょう。ビタミンD生成や自律神経のリズムを整える効果が期待できます。 - ビタミンDを意識した食事

鮭・イワシ・卵黄・干ししいたけなどを食事に取り入れると、日照不足を補えます。 - 夏の高温対策

胚移植の時期が夏に重なる場合は、外出時に体を冷やしすぎない服装、エアコン使用時はお腹を冷やさない工夫が大切。こまめな水分補給も血流維持に役立ちます。 - 生活リズムを整える

起床後にカーテンを開けて朝日を浴びることで、ホルモンバランスが整いやすくなります。

まとめ

今回紹介した研究は、不妊治療に取り組む上で「季節や気象条件」も一つのヒントになることを示しています。

ただし、成功率には年齢や卵子・胚の質、体調管理など多くの要素が関わります。

最も大切なのは、主治医と十分に相談し、ご自身に合った治療計画を立てていくことです。その上で、日常の工夫を取り入れることは、体調を整え、安心感を持って治療に臨むための助けになります。

📚参考文献

- de Ziegler D, et al. (2023). Impact of the meteorological season during oocyte retrieval and frozen embryo transfer on live birth rates. Human Reproduction. [PubMed]

- Wu L, et al. (2021). Seasonal variations in live birth rates after frozen-thawed embryo transfer: A retrospective analysis of 6,347 cycles. Frontiers in Endocrinology. [PMC]

- Zhao J, et al. (2023). Association between the season at the start of ovarian stimulation and cumulative live birth rate in IVF/ICSI cycles*. Frontiers in Endocrinology. [PMC]

- Baumgartner A, et al. (2022). Does season and temperature influence IVF/ICSI outcome? A multicenter study. Reproductive Biology and Endocrinology. [RB&E]

- Yin Y, et al. (2025). Impact of seasonal changes in temperature and humidity on IVF outcomes in central China*.Frontiers in Endocrinology**. [Frontiers]

41歳(低AMH・2人目不妊)2度の化学流産後、自費の2段階移植で妊娠

大阪からお越しのTさん(41歳)が妊娠されました。

来院のきっかけ

Tさんは2人目の妊娠を希望され、当院にお越しになる前から2か所の鍼灸院で不妊鍼灸を経験されていました。

1人目は自然妊娠でしたが、2人目はなかなか授からず、不妊治療専門クリニックに通院。そこで低AMHが判明し、人工授精により妊娠されたものの化学流産を経験。心身ともに大きな負担を抱えておられました。

クリニック通院をお休みされていた時期に「妊娠しやすい身体づくりをしたい」と当院の鍼灸に通われるようになりました。

来院時の体調と生活習慣

- 体調・体質:疲労感、ストレス、肩こり・腰痛

- 睡眠:5時間程度、夢をよく見る

- 生理:順調(月経痛あり、経血は赤色~暗赤色・レバー状)

- 食生活:外食中心、夕食は20〜22時頃

- 運動:あまりしない

- 入浴:全身浴

- ご主人:41歳、喫煙なし。飲酒は普段は少量、仕事の飲み会でやや多め。セルフ妊活は特になし。

妊活と鍼灸の歩み

2022年12月 タイミング周期

学校職員として多忙で、慢性的な肩こりがありました。鍼灸では自律神経・ホルモンバランスの調整や子宮卵巣の血流促進を行い、その日の体調に合わせて施術しました。

2023年2月 タイミング周期

クリニックで卵管通水を受ける予定でしたが中断。その後、再度受ける準備を進められました。

2023年4月 妊活を一旦お休み

仕事の忙しさで妊活が思うように進まず、一時お休みを選択。それでも鍼灸を定期的に続け、体質改善のメンテナンスを行いました。

2023年5月 人工授精周期

妊活を再開。人工授精に臨まれる中で気持ちが落ち込むこともありましたが、鍼灸ではリラックスしながら心のケアも大切にしました。

2023年6月 陽性反応と化学流産

妊娠検査薬で陽性が出ましたが、5週目で化学流産となってしまいました。

2023年9月 転院と妊活休止

新たなクリニックへ転院し、AMH0.6と判明。採卵を予定されていましたが、別疾患が見つかり、その治療を優先して妊活を一時休止されました。

2024年1月 3つ目のクリニックへ転院

仕事・妊活・引っ越しが重なり、睡眠障害に悩まれていました。鍼灸とレーザーで睡眠改善をサポートしました。

2024年2月 自費での採卵周期

「自費で1回だけ採卵・移植」と決めて臨まれました。鍼灸では卵巣の血流促進を重視。結果、初期胚1個を凍結できました。

2024年3月 採卵で胚盤胞を得る

さらに採卵を行い、初期胚2個と胚盤胞1個を凍結。ビタミンD不足が判明し、サプリメントも調整されました。

2024年5月 2段階移植で陽性反応

凍結していた初期胚と胚盤胞を2段階移植。見事、陽性反応となりました。

2024年6月以降 マタニティ鍼灸

妊娠維持のため、つわりや腰痛・肩こりのケアを継続。心身を整えながら妊娠36週まで通っていただき、無事に鍼灸を卒業されました。

まとめ

Tさんは、3つのクリニックで治療を続けながら、鍼灸で心身を整えられました。妊娠が難しいと言われがちな低AMHでも、治療方針を見直し、セルフケアと並行して鍼灸を継続されたことで、妊娠へとつながりました。

Tさん、このたびは本当におめでとうございます。これからもご家族で幸せな時間を育んでいかれますよう、心よりお祈り申し上げます。もしお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。

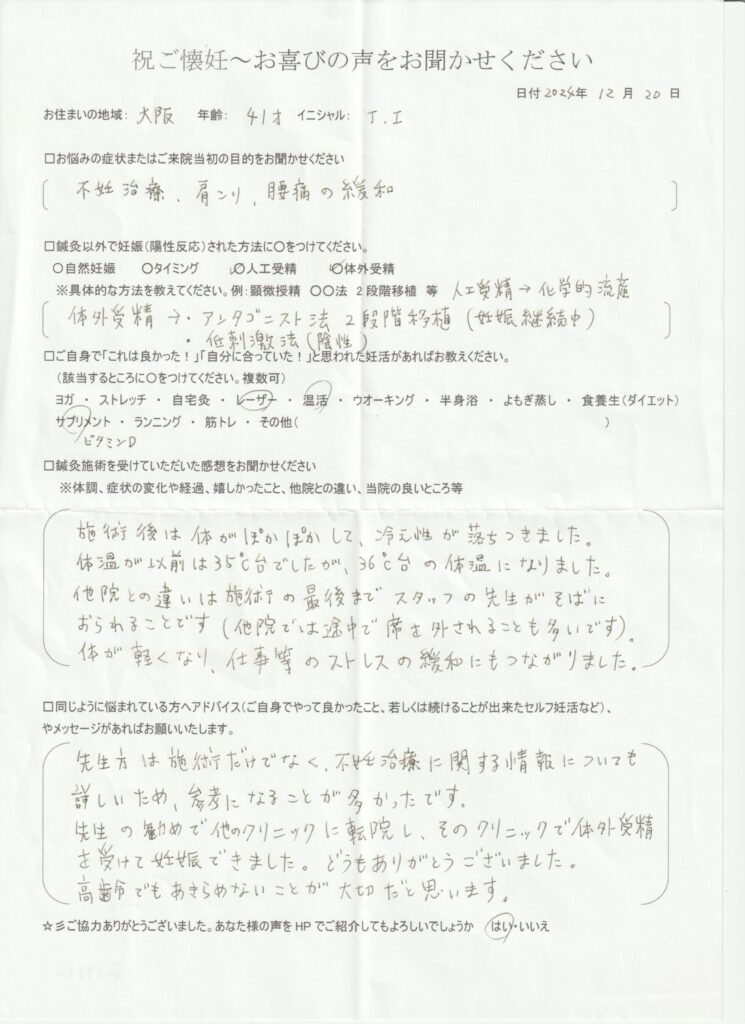

Tさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊治療、肩こり、腰痛の緩和

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精→アンタゴニスト法 2段階移植(妊娠継続中)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

レーザー・温活・サプリメント(ビタミンD)

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

施術後は体がぽかぽかして、冷え性が落ち着きました。体温が以前は35℃台でしたが、36℃台の体温になりました。他院との違いは施術の最後までスタッフの先生がそばにおられることです(他院では途中で席を外されることも多いです。)体が軽くなり、仕事等のストレスの緩和にもつながりました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイスに自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

先生方は施術だけでなく、不妊治療に関する情報についても詳しいため、参考になることが多かったです。先生の勧めで他のクリニックに転院し、そのクリニックで体外受精を受けて妊娠できました。どうもありがとうございました。高齢でもあきらめないことが大切だと思います。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

年齢別(30代・40代)に見る妊活プランと注意点

妊活を始めるタイミングは人それぞれですが、実は年齢によって妊活の進め方は変わってきます。ここでは、30代前半・30代後半・40代の3つの世代に分けて、それぞれの妊活プランをご紹介します。

年齢によって妊活プランが違う理由とは?

妊活を考える際に、年齢を無視することはできません。以下の3つの理由から、年齢ごとに妊活の進め方を見直す必要があります。

1. 妊娠率は年齢とともに低下する

自然妊娠でも不妊治療でも、年齢を重ねると妊娠する確率は低下していきます。特に35歳を超えると自然妊娠の確率は急激に下がり、20代の半分程度まで落ち込むというデータもあります。そのため、年齢に応じて適切なタイミングで妊活プランを立てることがとても重要です。

2. 原因不明の不妊も増える

年齢が上がることで、排卵や卵管、精子を取り込むピックアップ能力などが低下し、明確な異常が検査で見つからなくても妊娠しづらくなるケースがあります。こうした“原因不明”の不妊に対応するには、身体づくりと同時に、体外受精なども早めに検討する必要があります。

3. 流産のリスクが高まる

年齢が高くなると、流産率も上昇します。35〜39歳では35歳未満の約4倍、40歳以上では約9倍になるとも言われています。その主な原因は、受精卵の染色体異常とされており、年齢とともにその割合が高くなる傾向にあります。特に妊娠初期の流産の多くは、赤ちゃんの染色体異常によるものです。

30代前半の妊活プラン

この時期は妊娠率も比較的高く、焦らず自分のペースで妊活をスタートしやすい時期です。

ステップ

① セルフタイミング法(3〜6周期)

➤ 妊娠しやすい身体づくりを同時にスタート

- 栄養バランス

- ストレスケア

- 運動

- 睡眠

- 鍼灸

② 検査(状態のチェック)

- 血液(ホルモン)検査

- 超音波検査(男女)

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

- AMH検査

③ 病院でのタイミング法(3〜6回)

④ 人工授精(3〜4回)

⑤ 体外受精・顕微授精

身体づくりは妊娠力の土台。鍼灸などで身体を整えながら、正しいステップで進みましょう。

30代後半の妊活プラン

35歳を過ぎると妊娠率は徐々に下がるため、少しスピード感を持って取り組むことが大切です。

ステップ

① セルフタイミング法(1〜3周期)

➤ 病院選びと身体づくりを並行してスタート

- 栄養

- 運動

- ストレスケア

- 睡眠

- 鍼灸

② 検査

- ホルモン(血液)検査

- 超音波検査(男女)

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

- AMH検査

③ 病院でのタイミング法(1〜3回)

④ 人工授精(1〜3回)

⑤ 体外受精・顕微授精

将来的に体外受精や顕微授精へステップアップできる医療体制があるかどうか、病院選びはとても重要です。自分に合ったサポート体制を持つ病院を選びましょう。

40代の妊活プラン

40代の妊活はスピードと正確な判断がカギになります。同時に、前向きな身体づくりが成功の可能性を高めます。

ステップ

① 病院選びと妊娠しやすい身体づくりをすぐに開始

- 栄養

- 運動

- ストレスケア

- 睡眠

- 鍼灸

① 病院でのタイミング法(0〜2回)と検査を並行実施

- ホルモン(血液)検査

- AMH検査

- 超音波検査

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

③ 人工授精(0〜2回)

④ 体外受精・顕微授精(IVF・ICSI)

妊娠のカギは、”良い状態の卵子と精子が出会うこと”。特に重要なのが卵子の質であり、それには身体全体の健康が関わっています。鍼灸は、卵子と精子の質を整えるサポートとしても注目されています。また、40代は流産・早産・妊娠高血圧症候群などのリスクが高まるため、妊娠前から身体を整えておくことがとても大切です。

とはいえ、鍼灸に通われている方の中には、40代で自然妊娠・体外受精ともに妊娠された方がたくさんいます。年齢だけにとらわれず、自分の身体と向き合いながら進んでいきましょう。

まとめ

年齢によって妊活の進め方は変わりますが、共通して大切なのは「早めの行動」と「身体づくり」です。正しい知識を持って、自分に合ったサポートを選ぶことが、妊娠への近道です。

妊活=健康づくり。今から始められること、見直せること、ぜひひとつずつ取り入れてみてください。

関連記事

不妊治療だけで妊娠できる?【鍼灸で妊娠力を高める科学的根拠】

卵子の質と着床力を整える東洋医学のアプローチ

不妊治療を続けていてもなかなか結果が出ないと、「もう年齢のせいかも…」「治療をやめるしかないのかも」と感じる方も少なくありません。

しかし、体外受精や人工授精といった西洋医学の治療に、東洋医学の鍼灸を組み合わせることで妊娠力が向上する可能性があることが、近年の研究で報告されています。

本記事では、鍼灸が「卵子の質」や「着床環境」にどう影響を与えるのか、その科学的根拠と臨床的な変化について詳しく解説します。

卵子の質と着床に共通する“隠れた原因”

不妊に悩む方の中には、次のような課題を抱えている方が多くいらっしゃいます。

- 胚盤胞まで育たない

- 内膜が薄く、移植できない

- AMH(抗ミュラー管ホルモン)が低く、採卵できる数が少ない

こうした症状には一見ばらばらに見えるものの、実は共通点があります。それは、「卵巣や子宮周囲の血流の低下」や「ホルモンバランスの乱れ」といった、身体の内側の環境の乱れです。

鍼灸が「卵子の質」を改善する理由

卵子の質は年齢と共に低下すると言われていますが、卵子は“育つ環境”の影響を強く受けます。特に、卵巣の血流が悪いと栄養やホルモンが十分に届かず、卵子の成熟や分裂に悪影響を与えることが知られています。

🔍研究データ:鍼灸と卵巣血流・ホルモン調整

- Stener-Victorin et al. (2003, Human Reproduction):鍼灸刺激により卵巣動脈の血流が改善し、卵巣機能が高まることが報告されました。

- Chen et al. (2008, American Journal of Chinese Medicine):鍼灸によりFSHやエストロゲンといったホルモン分泌が整うことで、卵胞の成長が促されることが示されています。

着床に重要な「子宮内膜の質」も改善

どれだけ良好な胚を移植しても、子宮内膜の状態が悪ければ着床は成立しません。鍼灸は子宮への血流を増やし、内膜を「厚く・柔らかく・ふかふかに」整える作用があるといわれています。

🔍研究データ:鍼灸と着床率の向上

- Paulus et al. (2002, Fertility and Sterility):体外受精を行う女性に対し、胚移植前後に鍼灸を施した群では着床率が有意に高かったことが示されました。

- Stener-Victorin et al. (2010):鍼灸によって自律神経のバランスが整い、ストレスホルモン(コルチゾール)が低下することも報告されており、これはホルモン環境の安定と子宮機能の維持に寄与します。

鍼灸による体の変化:実際の例

- AMH 0.7の方が、初めて良好胚を得られた

- 採卵数が倍になった周期があった

- 内膜が初めて10mmに達し、翌周期に妊娠反応が出た

鍼灸が行う“妊娠のための基盤づくり”

鍼灸のアプローチは、単にツボを刺激するだけではありません。全身のバランスを整え、「妊娠できる身体」へと体質を導く総合的なケアです。

🌀鍼灸による3つの作用

- 子宮・卵巣周囲の血流改善

- 自律神経の調整(副交感神経優位に)

- ホルモン分泌のバランスを整える

まとめ

体外受精や人工授精だけでは結果が出にくい場合、鍼灸を併用することで“身体を妊娠しやすい状態に整える”という視点が加わります。「もう年齢的に無理かも」と感じている方も、「何をしても結果が出なかった」と悩んでいる方も、一度、ご自身の身体の状態を見直してみませんか?

関連記事

【梅雨の不調】湿度によるだるさの原因や対策法をご紹介!

梅雨の不調、その原因とは?

梅雨になると、「身体が重い」「だるい」「むくみやすい」と感じることはありませんか?これは、単なる気のせいではありません。高湿度や気圧の変化といった外部環境の変動に、私たちの身体が順応しようとする自然な反応なのです。

この不調のメカニズムを深く理解するために、この記事では東洋医学の知恵と、最新の西洋医学研究を組み合わせて解説します。

東洋医学と西洋医学の異なる視点

西洋医学では、梅雨の不調を「気圧の変化による自律神経の乱れ」として説明することが多いです。一方、東洋医学では、この時期特有の体調不良を「湿邪(しつじゃ)」が原因と捉えます。

これら二つの考え方は、対立するものではなく、むしろ互いに補い合う関係にあります。外部の気象変化が、体内の水分代謝という内部のプロセスにどう影響するかを理解することで、不調の根本原因により深く迫ることができます。

「脾(ひ)」とは?

東洋医学を理解する上で大切なのが「脾(ひ)」という概念です。これは、西洋医学の「脾臓(ひぞう)」とは全く異なります。

東洋医学における「脾」は、胃や腸を含む消化器系全体と、その働きを通じて全身のエネルギーや水分をコントロールする機能を指します。いわば、人体を動かす「工場」のような存在で、食べ物からエネルギーの元となる「気(き)」や、水分の元となる「津液(しんえき)」を作り出し、全身に送り届ける役割を担っています。この「脾」の働きを知ることが、梅雨の養生法の鍵となります。

東洋医学から紐解く:「湿」と「脾」の深い関係

「湿邪」の特徴と侵入経路

東洋医学では、梅雨時の高い湿度を病気の原因となる「湿邪」と呼びます。

湿邪には、「重く、濁って、粘りつく」という独特の性質があります。この性質が体内に侵入すると、身体が重く感じられたり、関節や頭部に停滞してだるさや頭重感を引き起こします。

湿邪が体内に侵入する経路は二つあります。

- 外湿(がいしつ):梅雨時の高い湿度そのものや、雨に濡れることで外部から侵入します。

- 内湿(ないしつ):冷たい飲み物や生ものの過食、暴飲暴食などによって、体内で水分代謝が滞って生じます。

脾(ひ)の生命維持機能

「脾」は、生命活動の根幹を支える極めて重要な臓腑です。その主な働きは「運化作用」と「昇清作用」です。

- 運化作用(うんかさよう):食べ物を消化吸収し、生命活動に必要な「気」「血」「津液」といった基本物質を作り出す働きです 。これらは全身のエネルギー源となり、身体を構成し、潤す役割を担います。

- 昇清作用(しょうせいさよう):脾で生成された栄養分を、身体の上部や全身へと運び上げる機能です。

この二つの作用がスムーズに行われることで、私たちは活力を保ち、健康な状態を維持できます。

湿邪の停滞場所を示す「三焦(さんしょう)」

東洋医学では、湿邪がどこに停滞しているかを身体を上・中・下に分ける「三焦」という概念で捉えます。

- 上焦(胸から上)に滞ると、頭重感、口のねばつき、めまいなどが現れます。

- 中焦(胃腸周り)に滞ると、食欲不振、お腹の張り、吐き気などの消化器系の不調を引き起こします。

- 下焦(下半身)に滞ると、下痢、下肢のむくみ、冷えなどが生じます。

この考え方により、身体の重さやだるさが皮膚や筋肉への湿邪の停滞によるものだと分かり、根本的な対処が可能になります。

「湿」と「脾虚」の悪循環

脾は「乾燥を好む」性質があるため、梅雨時の湿邪によって最も傷つきやすい臓腑です。湿邪が脾に侵入すると、その消化機能が低下します。

これにより、気や津液の生成が不足するだけでなく、余分な湿を排出する代謝機能も低下します。その結果、湿が脾を弱らせ、脾が弱ったことでさらに湿が溜まるという悪循環に陥ります。この悪循環こそが、梅雨の不調が長引く根本原因です。この負のスパイラルを断ち切るには、脾をいたわり、湿を根本から取り除く養生が不可欠です。

あなたの「脾」は疲れていませんか?脾虚体質セルフチェック

以下のチェックリストは、梅雨の不調に悩む人が脾虚体質かどうかを自己診断するためのものです。複数の項目に当てはまる場合、湿の影響を受けやすい可能性があります。

- 朝起きても疲れが取れない

- 食後に眠くなる

- 手足が冷たくなりやすい

- 舌の周りに歯型がある

- お腹が張る/下痢しやすい

- 甘いものや冷たいものが好き

- むくみやすい

- 胃もたれしやすい

西洋医学から読み解く:「気象病」という科学

現代人の「適応不全」が引き起こす気象病

梅雨の不調を西洋医学的に捉える「気象病」は、気圧や温度、湿度といった気象因子が引き起こす体調不良の総称です。この不調の背景には、現代のライフスタイルが大きく関わっています。エアコンが効いた室内で過ごす時間が増えたり、夜更かしで睡眠リズムが乱れたりすると、本来備わっている環境への適応能力が弱まってしまうのです。このような身体の「適応不全」が、気象の変化に対する過剰なストレス反応を引き起こし、様々な不調となって現れます。

内耳のセンサーと自律神経の関係

気圧の変化は、耳の奥にある「内耳」の気圧センサーによって感知されます。特に、低気圧が接近する際の急激な気圧の低下は、このセンサーを過剰に刺激し、脳に誤った信号を送ります。この信号を受けた脳は、自律神経のバランスを乱してしまうのです。

自律神経のうち、心身を緊張させる交感神経が興奮すると、頭痛やめまい、倦怠感、関節痛、古傷の痛みが増強されると考えられています。このメカニズムは、日本で最初に「気象病外来」を立ち上げた医師、佐藤純氏の研究によって解明が進められています。

湿度、日照不足、そして心の不調

- 湿度と体温調節

湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、身体に熱がこもります(うつ熱)。その結果、体温調節がうまくいかなくなり、身体のだるさや冷え、痛みにつながることがあります。また、高湿度はカビやダニの繁殖を促し、アレルギーや皮膚トラブルの原因になることも。さらに、寝苦しさから睡眠の質が悪化し、不調を助長します。 - 日照不足と心の不調

梅雨時期に曇りや雨の日が続くと、太陽光を浴びる機会が減ります。太陽光は、気分を安定させる「セロトニン」という神経伝達物質の生成を促す重要な要素です。セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや意欲の低下を招きます。

東洋医学と現代科学の融合:脾と腸脳相関

東洋医学の脾は「消化器系全体」を指し、特に「考えすぎ」(思)という精神的な影響を受けやすいとされています。これは、現代科学の「腸脳相関」という概念によって、その生物学的根拠が裏付けられます。

セロトニンの約9割は腸で作られることが分かっており、腸内環境とメンタルヘルスは密接に関係しています。これは、東洋医学で古くから言われてきた「脾の不調が精神面に影響する」という知恵が、現代の科学によって裏付けられたことを意味します。この統合的な理解により、健脾(脾を健康に保つこと)という行動が、身体的な不調だけでなく、精神的な安定にも繋がる科学的根拠が明らかになります。

健やかな梅雨を過ごすための「養生」プログラム

食事の養生:「健脾化湿」で内側から整える

食事は、梅雨の不調を改善するための最も基本的な養生法です。脾の働きを助け、体内の余分な湿を排出する「健脾化湿」の食材を積極的に取り入れましょう。

- 利水袪湿(水分排出)

食材例:ハトムギ、冬瓜、小豆、トウモロコシ

むくみ解消とデトックス効果が高い。スープや茶として摂取するのが効果的。 - 健脾補気(脾を補う)

食材例:山芋、鶏肉、イモ類

脾胃の消化吸収を助け、エネルギー源となる「気」を補う。 - 温性芳香化湿(身体を温めて湿を散らす)

食材例:生姜、ネギ、陳皮、ミョウガ

身体を温め、発汗を促すことで湿を排出。料理の薬味やスープに加える。

冷たい飲み物やアイス、生の食べ物、甘いもの、脂っこいものの過食は脾を冷やし、湿の停滞を招くため、避けることが重要です。

日常生活の養生法

- 適度な運動で「湿」を追い出す:汗をかくことは、体内の余分な湿を排出する効果的な方法です。室内でできる軽い運動やストレッチ、ヨガ、半身浴などを毎日20分程度行うことが推奨されます。

- 質の良い睡眠の確保:睡眠不足は自律神経を乱し、脾の回復を妨げます。エアコンや除湿機を適切に活用し、室内の湿度を40-60%に保つことで、寝苦しさを解消しましょう。

- ストレス管理と心の養生:ストレスは「気」の巡りを滞らせ、心の停滞感を引き起こします。趣味やリラックスする時間を持つことは、気と湿の停滞を防ぐ上で重要です。

- 室内環境のコントロール:除湿器やエアコンを使って室内の湿度を適切に管理し、こまめな換気で外からの湿邪の侵入を防ぎましょう。

おすすめのセルフケア:ツボ押しと呼吸法

身体の特定のツボを刺激することは、脾の働きを助け、水分代謝を促す有効なセルフケアです。梅雨の不調に効く主要ツボをご紹介します。

- 足三里(あしさんり)

位置:膝のお皿のすぐ下、外側のくぼみから指4本分下がったすねの骨の外側。

「胃経」上の万能ツボ。脾胃の働きを整え、消化機能を高めます。親指の腹でゆっくり5秒ほど押します。 - 陰陵泉(いんりょうせん)

位置:すねの内側、ひざ下の骨(脛骨)の際をなぞり上げた時に指が止まるくぼみ。

体内の水分代謝を促し、余分な湿気を取り除くツボ。膝を軽く曲げ、膝の外側に向けて押します。 - 豊隆(ほうりゅう)

位置:ひざの外側と外くるぶしを結んだ線の中央で、すねの骨の外側2本分離れたところ。

胃もたれ、胸焼け、むくみなど、体内の余分な水分や湿気を取り除く効果が高いツボ。 - 復溜(ふくりゅう)

位置:内くるぶしの一番高いところから指3本分上がったアキレス腱の少し前。

腎の働きを高め、体内の水分バランスを整えます。むくみや冷えの改善に効果的です。

呼吸と動きで「気」の巡りを整える

深い呼吸は、緊張を抑え、自律神経のバランスを取り戻す上で極めて重要です 15。特に、息を吐く時間を吸う時間の2倍程度かける深呼吸は効果的です。また、ヨガの「太陽礼拝」などのポーズも、全身の気と血流を促し、身体の重さを軽減して気分をすっきりさせます。

まとめ:体質に合わせた養生

東洋医学では、同じ梅雨でも湿が多すぎる「湿盛体質」と湿が不足する「乾燥体質」では、対処法が異なります。湿盛体質の人は、むくみを伴うため、ハトムギや冬瓜などの水分代謝を助ける食材や、汗をかく習慣が有効です。一方、乾燥体質の人は、便秘や肌の乾燥を感じやすいため、白きくらげや梨などの潤す食材を意識的に摂取する必要があります。

セルフケアだけでは改善が見られない場合や、症状が重い場合は、専門家への相談が最善の策です。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

ズキズキ頭痛の正体は“体質”!?” 東洋医学でわかるあなたの片頭痛タイプ

片頭痛に悩んでいませんか?

ズキズキとこめかみが痛む、吐き気がする、雨の日に悪化する…

そんな片頭痛は、単なる頭の痛みではなく、体質や気候、生活習慣の影響を受けていることが多いのです。

東洋医学では、片頭痛は体質によって「肝陽上亢タイプ」と「痰湿阻絡タイプ」に分類され、それぞれ原因やケア法が異なります。

あなたの片頭痛タイプをチェック!

以下のチェックリストで、自分がどちらのタイプか確認してみましょう。

🧠肝陽タイプ

- 頭痛がこめかみ〜頭頂部に出る

- イライラや怒りっぽくなる

- 目が充血しやすく、眼精疲労がある

- 耳鳴りや顔のほてり、口の苦みがある

- 月経前に悪化しやすい

- ストレスがかかると症状が出る

- 便秘気味または尿が少ない

- 寝不足や過労で頭痛が悪化しやすい

💧痰湿タイプ

- 頭が重だるく、全体が締めつけられる

- 雨の日や湿気の多い日に悪化する

- 胃腸が弱く、食後に眠くなる

- めまいや吐き気を伴うことがある

- 舌に白くて厚い苔がついている

- 雨の日に関節痛やむくみも出やすい

- 体が重く、だるさが取れにくい

- 冷たい飲食や甘いものが好き

左側が多ければ「肝陽タイプ」、右側が多ければ「痰湿タイプ」の傾向があります。

東洋医学の視点からみる片頭痛

東洋医学では、片頭痛は「気・血・津液(水分)」の巡りの乱れと、内臓(五臓)のアンバランスが原因と考えられます。特に「肝」と「脾」の関係が重要です。

🧠肝陽タイプ

特徴:

- 怒りっぽく、ストレスをためやすい

- 頭の上部(頭頂部やこめかみ)にズキズキした痛み

- 目の疲れや充血を伴う

原因:ストレスや緊張により「肝の気」が上昇しすぎて、頭部に熱や血が集まることで痛みが生じると考えます。

養生法:

- ストレスをこまめに発散(深呼吸・散歩・香りの活用など)

- 夜更かしを避け、十分な睡眠を

- 刺激物(アルコール・辛いもの)を控える

- クールダウンする食材(セロリ、トマト、小松菜など)を取り入れる

おすすめのツボ:▶ 太衝(たいしょう)

足の甲、親指と人差し指の骨の間にあるツボ。肝の熱を鎮め、イライラや頭痛を緩和します。

💧痰湿タイプ

特徴:

- 頭が重だるい、しめつけるような痛み

- 雨の日や湿気で悪化しやすい

- むくみ、吐き気、胃腸の不調を伴う

原因:「脾」の機能が弱くなり、体内に余分な水分(湿)が停滞することで、気血の流れが悪くなり頭痛を引き起こします。

養生法:

- 湿を排出する食材(ハトムギ、とうもろこし、黒豆)を取り入れる

- 冷たい飲食、甘いものを控える

- 軽い運動で汗をかく習慣をつける

- 食べすぎや飲みすぎに注意し、胃腸を休ませる

おすすめのツボ:▶ 豊隆(ほうりゅう)

すねの外側、膝と足首の中間あたりにあるツボ。体内の「痰湿」を取り除き、頭の重さやだるさを改善します。

西洋医学からみた片頭痛

西洋医学では、片頭痛は「脳の血管が一時的に拡張すること」や「神経伝達物質の異常(特にセロトニン)」が関係しているとされています。

主な症状

- 片側または両側にズキンズキンとした拍動性の痛み

- 光や音に敏感になる(音・光過敏)

- 吐き気、嘔吐、視覚障害(前兆)を伴うことも

- 数時間〜数日続く

主な原因

- ストレス・睡眠不足・寝すぎ

- 空腹やカフェイン離脱

- 月経やホルモンの変動

- 気圧・天候の急な変化

- チョコ・赤ワインなどの特定の食べ物

✅片頭痛を軽減する西洋医学的セルフケア

- 日光を浴びる:セロトニン(幸せホルモン)を安定させる

- 軽い有酸素運動:血流を促進し、自律神経のバランスを整える

- 規則正しい睡眠:寝不足も寝すぎも片頭痛の誘因になるため、睡眠の質を大切に

- カフェインの取りすぎに注意:摂取量を一定に保つ

- 食べ物に注意:チョコレートや赤ワイン、チーズなどは人によって誘因になることも

- 生理周期の把握:女性の場合、月経前後に片頭痛が出やすいため、スケジュールを意識

- 気圧の変化に備える:天気の悪い日は予定に余裕を持つ、早めの休息を心がける

まとめ

「片頭痛=薬」だけでなく、体質に合わせたセルフケアを取り入れることで、根本的な改善につながります。日常の中に少しずつ東洋医学の視点を取り入れて、あなた自身のからだの声に耳を傾けてみませんか?

参考文献

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「片頭痛」

- 東洋医学概論(医歯薬出版)

関連記事

射精後に精子が卵子と出会うまでの時間は?【受精能獲得について】

射精後に精子が卵子にたどり着くまでの時間や、受精するまでの時間について、妊活中の方は特に気になることかと思います。

この記事では、精子と卵子が出会って受精に至るまでのプロセスを、科学的な知見に基づいて分かりやすく解説します。精子の移動時間から、受精に欠かせない重要な変化、そして妊活における性行為のベストなタイミングまで、知っておくべきポイントをまとめました。

精子と卵子の出会い:タイムレースの始まり

精子の驚くべき移動時間

性行為の後、精子は膣から子宮頸管を通り、子宮、そして卵管へと進んでいきます。この移動は非常に早く、最も速い精子はわずか15分以内に卵管に到達すると言われています。これは、卵子との出会いを果たすために精子たちが繰り広げる、まさに命懸けのタイムレースです。

受精の鍵を握る「受精能獲得(キャパシタンス)」

精子が卵子と受精するためには、単に卵管にたどり着くだけでは不十分です。精子は、女性の生殖器内で「受精能獲得(キャパシタンス)」と呼ばれる重要な生理的変化を経る必要があります。

受精能獲得とは?

受精能獲得とは、精子が卵子の最も外側にある「透明帯」と呼ばれる膜を通過し、受精を可能にするための準備段階です。このプロセスを経ることで、精子は受精に必要な能力を完全に獲得します。研究によると、このプロセスには平均で約4時間が必要だとされています。

参考文献: A time course study of capacitation and the acrosome reaction in human spermatozoa, ScienceDirect

この時間差があるからこそ、精子は早く卵管にたどり着いてもすぐに受精せず、適切なタイミングで準備を整えることができるのです。

妊活成功の鍵:精子と卵子の寿命を理解する

精子の寿命:最長5日間

精子は女性の体内で驚くほど長く生きることができます。特に排卵期には、子宮頸管から分泌される「子宮頸管粘液」が精子の生存を助け、最大5日間も生存することが可能です。

卵子の寿命:わずか12〜24時間

一方、卵子の寿命は排卵後12〜24時間と非常に短いです。

この精子と卵子の寿命の差を考えると、妊活における性行為のベストなタイミングは、排卵日当日だけでなく、排卵前の2〜3日間が最も重要であることがわかります。排卵日前に性行為を行うことで、卵子が排卵された瞬間に、すでに卵管で待機している元気な精子たちが受精するチャンスが最大限に高まります。

性行為後の過ごし方と妊活の心構え

長時間横になる必要はない

「性行為の後にすぐに動くと、精子が流れ出てしまうのでは?」と心配する方も多いですが、この心配はほとんどありません。精子は射精後、ほんの数分で膣から子宮頸管を通過し、子宮へと進むため、長時間横になっていなくても、妊娠の可能性に影響はないとされています。

妊活は、心身ともにリラックスして取り組むことが大切です。科学的な知識を正しく理解し、過度な不安から解放され、前向きな気持ちで過ごしましょう。

まとめ

- 精子の移動時間: 最短で15分以内に卵管に到達。

- 受精能獲得: 受精に必要な能力を得るまでに平均約4時間。

- 精子の寿命: 女性の体内で最大5日間。

- 卵子の寿命: 排卵後12〜24時間。

- ベストなタイミング: 排卵日当日だけでなく、排卵前の数日間に性行為を行うこと。

- 性行為後の過ごし方: 長時間安静にする必要はなく、リラックスして過ごしましょう。

もし不安なことや疑問なことがあれば、いつでもご相談ください。