2023年の投稿記事

40歳(高プロラクチン血症・多嚢胞性卵巣症候群)体外受精で妊娠

大阪市からお越しのHさん(40歳)が妊娠されました。

卵子の質の問題に直面して

大阪市からお越しのHさん(40歳)は、妊娠を望んでからすでに3年間もの間、苦しい道のりを歩んでこられました。

高齢不妊という大きな壁に加え、体外受精の胚移植を控えており、体質改善を目的に鍼灸を受診されました。

Hさんには、高プロラクチン血症による排卵障害や、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の問題があり、卵子の質が良くないと指摘されていました。

当院に初めて来られたのは2023年5月16日。そこからわずか3回の施術で自律神経の乱れが整い、2週間後の胚移植で妊娠されました。妊娠という結果だけでなく、施術を続ける中で肩こりや首のだるさといった不調も改善し、日常生活がより快適になったと喜んでおられます。

首肩こり・むくみなど体の不調も改善

良導絡測定器を用いた問診では、頭痛や胃の不調、冷え、腰痛、便秘など、ご本人も忘れていたり気づいていなかった症状が浮かび上がります。

首には副交感神経が通っており、首こりによる血行不良は副交感神経の働きを妨げます。その結果、内臓や生殖器系への血流量も低下してしまうのです。

妊娠しやすい体づくりのためには、血流を良好に保つことが欠かせません。そのため、週に1回(理想は2週間に3回)の通院をおすすめしています。毎回その日の体調に合わせて鍼灸を行い、施術後は体が楽になり、温かさを感じると喜んでいただいています。

当院では施術の際、なぜその治療を行うのか、どのような効果が期待できるのかを丁寧にご説明し、安心して受けていただけるよう心がけています。

安心感とリラックスの中で妊娠へ

Hさんは治療を受ける中で安心感を得られ、心身ともにリラックスできたと話しておられます。Hさんの妊娠に貢献できたことを、私たちも心から嬉しく思います。

これからも、不妊で悩まれている方に寄り添い、妊娠という夢を叶えるお手伝いを続けてまいります。

もしあなたが不妊で悩んでいるのなら、一度当院にご相談ください。あなたの妊娠への道のりを、私たちが全力でサポートいたします。

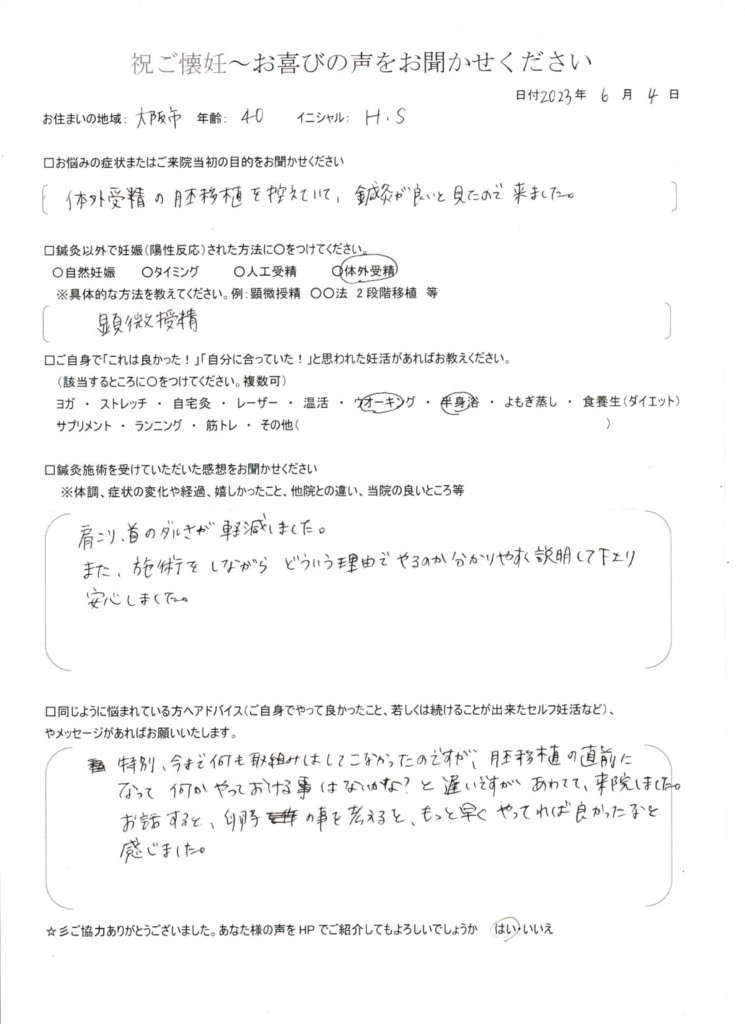

Hさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

体外受精の胚移植を控えていて、鍼が良いと見たので来ました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

ウォーキング・半身浴

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

肩こり、首のダルさが軽減しました。また、施術をしながらどういう理由でや

るのか分かりやすく説明して下さり安心しました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

特別、今まで何も取組みはしてこなかったのですが、胚移植の直前になって何かやっておける事はないかな?と遅いですがあわてて、来院しました。お話すると、卵子の事を考えると、もっと早くやってれば良かったなと感じました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

43歳(2人目妊活・甲状腺ホルモン低値)9回目の人工授精で妊娠

大阪市からお越しのHさん(43歳)が妊娠されました。

2人目妊活での体質改善を望んでいたHさん

Hさんは2人目の妊娠を希望されて、当院にお越しくださいました。これまでに産婦人科で4回の人工授精を試みましたが結果が出ず、その後は自己流でタイミングをとられていたそうです。思うような成果が得られず、まずは体質を整えたいと考え、鍼灸治療を始められました。

9回目の人工授精でご懐妊

来院されたときには、甲状腺ホルモンの数値が低く、生理前のPMSによる痛みにも悩まれていました。そこで当院では、タイミングの回数を増やすことや、ご主人に精液検査を受けていただくことを提案。さらに、首の鍼で全身の緊張をやわらげながら、卵胞の成長や着床をサポートする施術を行いました。

Hさんは日常生活でも妊活に積極的に取り組まれていました。エアコンを使わず保冷剤で過ごしたり、寝るときにレッグウォーマーを身につけたりと、体温調整に工夫をされていました。また、食後のお菓子を控えて体重を減らすことにも成功され、その努力が体調改善につながりました。

鍼灸治療とセルフケアを続けるうちに、甲状腺ホルモンの数値が改善。PMSの症状も消え、基礎体温が安定しました。さらに、自宅でのお灸によって足先の冷えも軽くなったそうです。

そして2023年5月、Hさんは9回目の人工授精で妊娠されました。

これからもHさんと赤ちゃんをしっかりとサポートしてまいります。出産の瞬間が訪れたら、ぜひ赤ちゃんを抱っこされた写真を見せていただければと思います。Hさん、改めてご懐妊おめでとうございます!

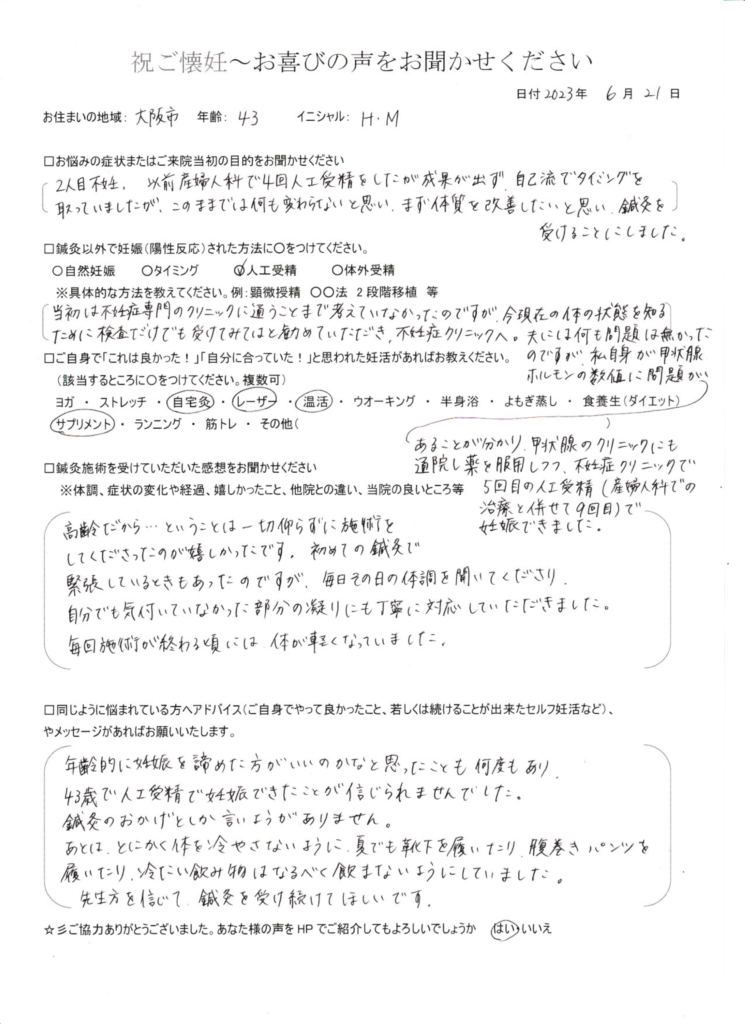

Hさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

2人目不妊。以前産婦人科で4回人工受精をしたが成果が出ず、自己流でタイミングを取っていましたが、このままでは何も変わらないと思い、まず体質を改善したいと思い、鍼灸を受けることにしました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

人工授精(当初は不妊症専門のクリニックに通うことまで考えていなかったのですが、今現在の体の状態を知るために検査だけでも受けてみてはと勧めていただき、不妊症クリニックへ。夫には何も問題は無かったのですが私自身が甲状線、ホルモンの数値に問題があることが分かり、甲状腺のクリニックにも通院し薬を服用しつつ、不妊症クリニックで5回目の人工受精(産婦人科での治療と併せて9回目)で妊娠できました。)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

自宅灸・レーザ・温活・サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

高齢だから…ということは一切仰らずに施術をしてくださったのが嬉しかったです。初めての鍼灸で緊張しているときもあったのですが、毎日その日の体調を聞いてくださり、自分でも気付いていなかった部分の凝りにも丁寧に対応していただきました。毎回施術が終わる頃には、体が軽くなっていました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

年齢的に妊娠を諦めた方がいいのかなと思ったことも何度もあり、43歳で人工授精で妊娠できたことが信じられませんでした。鍼灸のおかげとしか言いようがありません。あとは、とにかく体を冷やさないように、夏でも靴下を履いたり、腹巻きパンツを履いたり、冷たい飲み物はなるべく飲まないようにしていました。先生方を信じて、鍼灸を受け続けてほしいです。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

雨の日のだるさ対策【妊活中の体調不良を軽減する方法】

湿気と気の流れ

東洋医学では、体内のエネルギー(気)の流れが健康状態に影響すると考えられています。雨の日や湿度の高い日は、外部からの湿気が体内に侵入し、”湿邪”と呼ばれる病的な状態を生じるとされています。この湿邪が気の流れを妨げると、だるさを引き起こします。

では、これをどう防ぐか。以下の対策が有効です。

食事

湿邪を払うためには、食事も重要です。体を温め、気の流れを良くする食材を選びましょう。例えば、ショウガやニンニク、ネギなどの香辛料や、豆類、温かいスープやお茶などがおすすめです。

運動

適度な運動は気の流れを良くし、湿邪を払うのに効果的です。ストレッチやヨガなどのゆったりとした動きの運動がおすすめです。

陰と陽のバランス

東洋医学では、陰と陽のバランスが健康に重要とされています。雨天は陰性(冷たさ、湿度、静けさなど)が強くなり、これが体内の陰陽バランスを崩し、身体のだるさを引き起こすことがあるとされています。

陽のエネルギーを高める行為が有効です。具体的には、暖かい食事や飲み物を摂る、温かい環境で過ごす、体を動かすなどが挙げられます。さらに、静けさを利用してリラクゼーションタイムを設けるのもおすすめです。

関節と湿気

雨の日には気圧が低下することが多く、これが関節に影響を及ぼすとされています。湿度の高い環境は関節炎の症状を悪化させる可能性があり、それが全身のだるさに繋がるとも考えられています。これに対する対策としては以下のようなことが有効です

適度な運動

関節の動きを保つためには、適度な運動が重要です。特に、関節を動かすストレッチや、軽いエクササイズが有効です。ただし、無理な運動は逆効果になる可能性もあるので、自分の体調と相談しながら行ってください。

夏の過ごし方と熱中症対策

暑い夏の日は、冷たすぎる飲み物やエアコンによる冷房で体温が下がりすぎないように注意しましょう。また、炎天下での激しい運動は熱中症を引き起こす原因となるので、涼しい室内や早朝・夕方などの涼しい時間帯に行うと良いです。熱中症予防には以下のことを心掛けてください

水分補給

汗をかくことで体から水分が失われます。定期的に水分を補給しましょう。特に運動後や暑い環境にいた後は、水だけでなく電解質(ミネラル)も一緒に補給することが重要です。

適度な休息

長時間暑い環境にいると熱中症を引き起こす可能性があります。定期的に涼しい場所で休息を取り、体温を下げましょう。

これらの対策を実行することで、雨の日や湿度の高い日、暑い夏でも体調を保つことができます。雨の日のだるさを和らげ、妊娠しやすい身体を維持しましょう。

参考文献

<第2回>胃腸元気の漢方薬で梅雨どきを健やかに過ごす 冷たい飲食物を避けて香りでリフレッシュを. (2016). ことぶき, 36(6), 62–64.

関連記事

41歳(不妊期間4年・低AMH0.3・卵巣嚢腫)自然周期の体外受精で妊娠23週

兵庫県西宮市からお越しのRさん(41歳)が鍼灸とレーザーで身体を整え、体外受精で妊娠されました。

4年の妊活期間を経て、自然周期の移植で妊娠

2019年11月、当院にご来院されたRさんは、妊活を始められてからすでに1年が経過し、体外受精の段階にいらっしゃいました。

Rさんの体質と既往歴

Rさんの妊活における課題は以下の通りでした。

- 体質: 低AMH0.3(ng/mL)

- 課題: 授精しても分割しにくい

- 既往歴: 卵巣嚢腫、子宮筋腫

鍼灸によるサポート開始

Rさんは、今後の不妊治療(採卵または移植)に備えるため、当院で鍼灸を始められました。

鍼灸サポート開始から現在に至るまで、Rさんは2回転院を経験されています。その都度、採卵結果の向上が見られたり、判明していなかった原因(例:EMMAでの問題)が見つかったりするなど、一歩ずつ妊娠へと近づいていきました。

困難を乗り越えて

2019年11月から約3年間、妊娠に向けて鍼灸でのサポートを続け、Rさんはついに2023年6月に妊娠23週を迎えられました。

振り返ると、この約3年間の道のりは大変なものでした。

- 採卵を何度も繰り返し、凍結卵を増やす努力

- 移植前に子宮内ポリープが発見される

- コロナ禍による妊活のお休み

- 流産や転院の経験

- EMMA検査で問題が判明

それでもRさんは諦めずに、気長に鍼灸を続けてくださいました。

この度のご懐妊、私たちスタッフ一同、心から嬉しく思っております。Rさんに喜んでいただけたことが何よりです。本当におめでとうございます!これからも母子ともに健康で、安心なご出産を迎えられるよう、引き続きしっかりとサポートさせていただきます。無事にご出産された際には、ぜひ赤ちゃんを抱っこしたお写真を見せてくださいね!

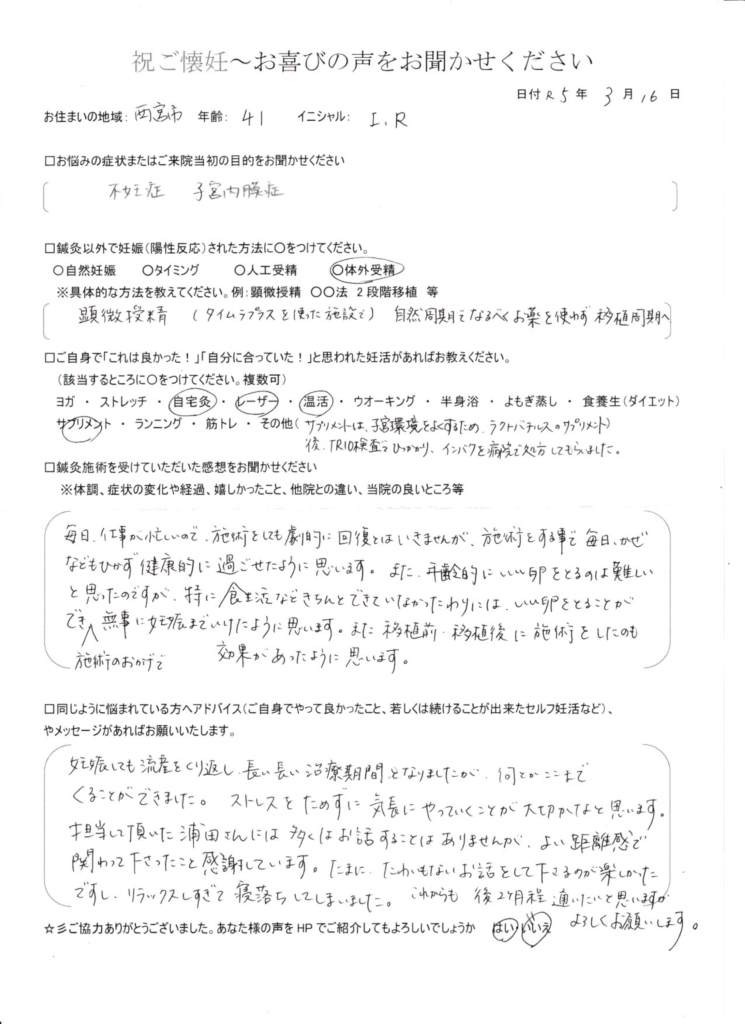

Rさん(41歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊症、子宮内膜症

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精(タイムラプスを使った施設で)、自然周期でなるべくお薬を使わず移植周期へ)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

自宅灸・レーザー・温活・サプリメント(サプリメントは子宮環境をよくするため、ラクトバチルスのサプリメント。後、TRIO検査でひっかかり、インバクを病院で処方してもらいました。)

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

毎日、仕事が忙しいので、施術をしても劇的に回復とはいきませんが、施術をする事で 毎日、かぜなどもひかず健康的に過ごせたように思います。また、年齢的にいい卵をとるのは難しいと思ったのですが、特に食生活などきちんとできていなかったわりには、いい卵をとることができ(施術のおかげで)無事に妊娠までいけたように思います。また移植前・移値後に施術をしたのも効果があったように思います。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

妊娠しても流産をくり返し、長い長い治療期間となりましたが、何とかここまでくることができました。ストレスをためすに気長にやっていくことが大切かなと思います。担当して頂いた浦田さんには多くはお話することはありませんが、よい距離感で関わって下さったこと感謝しています。たまに、たわいもないお話をして下さるのが楽しかったですし、リラックスしすぎて寝落ちしてしまいました。これからも後2ヶ月程通いたいと思いますがよろしくお願いします。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

【仙骨を温める】夏の冷房からの子宮冷えを防ぐ「子宮温活」とは?

夏は“隠れ冷え”が起こりやすい

冷房や冷たい飲料で体表が冷えやすく、発汗後の気化熱でも体温が奪われます。特に骨盤まわりは血流が滞ると不快感や月経痛の悪化につながることがあります。ここではどこを、どう温めると理にかなうのかを、解剖学と臨床研究の両面から整理します。

子宮は「後ろ側」から温めるのが理にかなう理由

- 子宮の位置

子宮は膀胱の後方(背側)、直腸の前方にあります。つまり下腹の前側だけでなく、仙骨〜お尻側が子宮のすぐ近くに当たります。 - 血管の走行

子宮に血液を送る主な血管は子宮動脈で、内腸骨動脈(骨盤の深部、背側寄り)から分岐します。骨盤後面(仙骨側)を温めると、骨盤内の血流が高まりやすいという解剖学的な理屈が立ちます。

ただし、「仙骨を温めると直接的に子宮動脈の血流が上がる」ことをヒトで厳密に証明した研究はまだ多くありません。解剖学的合理性+近接部位の温熱で骨盤内循環を促すという、現時点での妥当な推論です。

「温める」と何が起きる?――臨床研究からわかること

- 持続的な低温度ヒート(約40℃)は月経痛を和らげる

下腹部に連続低温度ヒートパッチを12時間程度当てると、イブプロフェンと同等の鎮痛効果が示されました。別試験ではアセトアミノフェンより有効と報告。体表の穏やかな温熱でも筋緊張がゆるみ、局所循環が改善して痛みが軽減します。 - 鍼・経穴刺激で子宮動脈血流指標が改善する可能性

月経困難症の女性で、経穴三陰交(SP6)への鍼刺激後、子宮動脈のドップラー指標(抵抗の強さを示すPIなど)が改善したとの報告があります(即時効果)。一方で、他の設定では子宮動脈への影響が見られない研究もあり、条件依存です。 - お灸(灸療法)のエビデンス

原発性月経困難症に対するお灸は、痛みの軽減で有効性が示唆されていますが、研究の質や手法のばらつきが残り、より大規模・高品質なRCTが必要とされています。

つまり、「穏やかな温熱」や「鍼灸」は痛みの緩和や循環改善に寄与する可能性があり、仙骨側も含めて“前後から”温めるアプローチは、理論・実臨床の両面で整合的です。

実践:どこを、どう温める?

1) 温める部位

- 仙骨〜お尻側(骨盤後面):内腸骨動脈系に近く、骨盤内の循環促進を狙いやすい。

- 下腹部(臍下〜恥骨上):月経痛の緩和エビデンスが最も豊富。

2) 温め方と目安

- 低温度ヒートパッチや蒸しタオル:40℃前後の心地よい温度で20〜30分。繰り返し可。就寝時の貼りっぱなしは避ける。

- 足湯・温シャワー:全身の負担が少なく、夏でも取り入れやすい。

- 軽い有酸素運動:筋ポンプで骨盤内の血流も高まりやすい。

3) お灸を使う場合

仙骨周辺や三陰交などが一般的。ただし体質・周期・症状で適否が変わるため、専門家の指導のもと安全に。研究の蓄積は進んでいるものの、用法の標準化は途上です。

妊活中・妊娠の可能性があるときの温め安全ガイド

- 避けたいのは“過度な熱での深部体温上昇”

妊娠初期の高体温(ホットタブ・サウナ・高温環境)は、先天異常(神経管閉鎖障害)との関連が報告されています。妊娠が判明していなくても、発熱や長時間の高温浴は避けるのが安全です。 - “心地よい局所温め”は概ね安全

体表の穏やかな温め(低温度ヒート、足湯など)は深部体温を大きく上げにくいため、一般に安全性は高いと考えられます。のぼせ感や息苦しさが出たら中止し、長時間連続は避けましょう。

低温やけど(低温熱傷)に注意

カイロ・電気毛布・湯たんぽは「熱い」と感じない温度でも長時間で皮膚にダメージを起こします。就寝時に貼りっぱなし/当てっぱなしはNG、こまめに位置をずらし、取扱説明書を厳守してください。

まとめ

- 子宮は膀胱の後ろ側、直腸の前側にあり、仙骨〜お尻側からの温めは解剖学的にも筋が通る。

- 低温度の持続的温熱は月経痛の軽減に有効で、お灸・鍼にも循環や痛みの改善を示す研究がある(ただしエビデンスの質はまだら)。

- 妊活〜妊娠初期は過度な高温(深部体温上昇)を避ける一方、穏やかな局所温めは上手に活用。低温やけど対策は必須。

📚参考文献

- StatPearls. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Uterus.(子宮の位置)

- StatPearls. Anatomy, Abdomen and Pelvis: Uterine Arteries.(血管走行)

- Akin MD, et al. Obstet Gynecol. 2001;97(3):343–9.(低温度ヒートはイブプロフェンと同等の鎮痛)

- Akin M, et al. J Reprod Med. 2004;49(9):739–745.(低温度ヒートはアセトアミノフェンより有効)

- Yu YP, et al. J Altern Complement Med. 2010;16(10):1073–8.(SP6鍼刺激で子宮動脈血流指標が改善)

- Song SW, Chen W. Front Glob Womens Health. 2025.(月経困難症に対する灸のシステマティックレビュー)

- ACOG. Can I use a sauna or hot tub early in pregnancy?(高体温回避の勧告)

- CDC. Neural Tube Defects.(高体温と神経管閉鎖障害の関連)

- 消費者庁/国民生活センター/NITE(低温やけどの注意喚起)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

36歳(原因不明不妊)2度の流産を乗り越え、2回目の胚盤胞移植で妊娠

大阪府からお越しのIさん(36歳)が鍼灸とレーザーで身体を整え、体外受精で妊娠されました。

原因不明不妊で2度の流産を乗り越え、体外受精で妊娠

2020年7月、Iさんが当院にお越しになりました。妊娠を望まれてから約2年が経過しており、不妊治療専門クリニックに通院されていました。

治療はタイミング法の段階で、当院にお越しになる前に一度妊娠されましたが、妊娠7週で流産を経験されています。既往歴やクリニックでの一般検査では、特に大きな問題は見つからず、「原因不明」との診断でした。

ご来院時の体調と鍼灸の方針

Iさんは、日常的に以下のような慢性的な不調を抱えておられました。

- 頭痛

- 肩こり

- 腰痛

- むくみ

当院では、毎回これらの不定愁訴に対する施術を行いながら、同時に子宮・卵巣の血流を促進する手技を中心に鍼灸を行いました。

鍼灸開始後の経過と2回目の流産

鍼灸を始めて約3か月後、タイミング法で再び陽性反応が確認されました。しかし残念ながら、妊娠6週で再度流産となってしまいました。2回の流産を経験されたIさんは、不育症の検査を受けられました。

不育症検査の結果と医師の見解

血液検査の結果、血栓症、抗リン脂質抗体などの異常は認められず、流産の原因は受精卵による偶発的なものと診断されました。

妊娠しにくい明確な原因が見つからない中で、「このまま同じ治療を続けてよいのか」と悩まれたNさんは、セカンドオピニオンとして別の不妊治療専門クリニックを受診されました。

担当医からは、「過去の治療データを見ても、当院で行う治療はタイミング法も人工授精も同じ方法になります。実際に治療を進めるなら、体外受精をおすすめします」という説明を受けられたそうです。

治療の継続と体外受精へのステップアップ

Iさんは転院せず、これまで通われていたクリニックで治療を継続されました。

- 人工授精:3回

- その後、体外受精へステップアップ

卵巣刺激を行い採卵した結果、

- 採卵数:29個

- 凍結できた胚盤胞:8個

という結果でした。

胚盤胞移植と妊娠成立

- 1回目の凍結融解胚盤胞移植:陰性

- 次周期の凍結融解胚盤胞移植:陽性反応を確認

2回の流産を経験されていたIさんは、妊娠維持を目的としてマタニティ鍼灸を開始されました。

妊娠中のマタニティ鍼灸と出産

妊娠中は、

- 子宮の血流促進

- つわり

- むくみ

- こむら返り

などの症状に対して、毎回状態を確認しながら施術を行いました。妊娠37週までマタニティ鍼灸を継続され、無事に男の子を出産されたとのことです。

Iさん、今まで本当によく頑張ってこられましたね。この度は本当におめでとうございます。Iさんの妊活にささやかながらサポートすることができ光栄に思います。また肩こりや腰痛などつらい症状に鍼灸をさせていただきますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

原因不明の不妊について

不妊の原因が「原因不明」と診断されるとは、産婦人科や不妊治療専門クリニックで一般的な不妊検査を行っても、特定の原因が見つからない状態を指します。それにもかかわらず、半年以上タイミングを合わせても妊娠に至らない場合に、「原因不明不妊」とされることがあります。

つまり、Iさんの場合も検査上は問題が見当たらないものの、妊娠が成立・継続しにくい状態が続いていました。2年間妊活を続けられていたことから、精神的な負担も大きかったと考えられます。

「原因不明」の場合に考えられる選択肢

原因不明と診断された場合、今後の選択肢は大きく分けて2つあります。

- このまま自然妊娠の可能性を探る(タイミング法)

- 一般検査以上に踏み込んだ検査・治療を行う

※特に

- 妊活期間が1年以上

- 女性が35歳以上

の場合は、後者を検討することが推奨されることが多いです。

鍼灸と不妊治療についての考え方

鍼灸が不妊治療にどの程度有効かについては、研究によってさまざまな見解があります。一部の研究では、

- 月経周期の安定

- 卵巣機能の改善

- 血流増加による子宮内膜環境の改善

といった可能性が示唆されています。

一方で、原因不明不妊に対する鍼灸の効果が科学的に確立されたとは言い切れないのが現状であり、今後もさらなる研究が必要とされています。

当院が考える鍼灸の役割

鍼灸は、

- 心と身体のバランスを整える

- 自律神経を安定させる

- ストレスを軽減する

といった作用が期待できます。これらは妊娠に直接的な影響を与えるものではありませんが、不妊治療においてストレス軽減が重要であることは、多くの研究で指摘されています。

また、流産を経験された方には、マタニティ鍼灸で子宮の血流を促進するツボを選び、妊娠が維持できるよう毎回丁寧に施術を行っています。

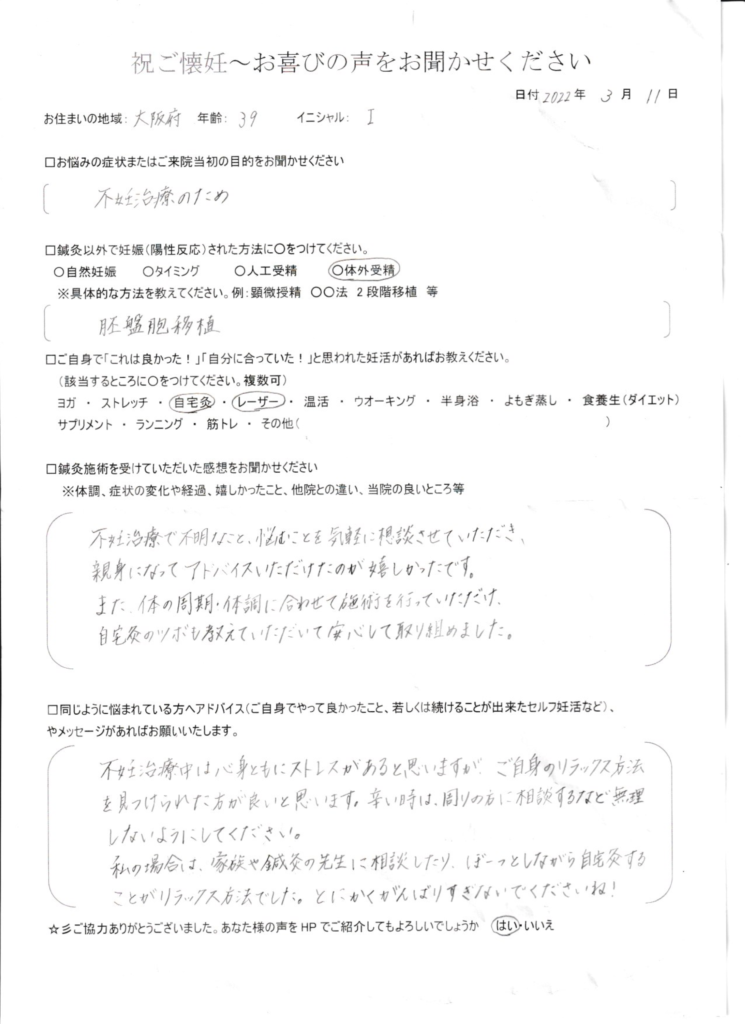

Iさん(39歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊治療のため

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(胚盤胞移植)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

自宅灸・レーザー

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

不妊治療で不明なこと、悩むことを気軽に相談させていただき、親身になってアドバイスいただけたのが嬉しかったです。また、体の周期、体調に合わせて施術を行っていただけ、自宅灸のツボも教えていただいて安心して取り組めました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

不妊治療中は心身ともにストレスがあると思いますが、ご自身のリラックス方法を見つけられた方が良いと思います。辛い時は周りの方に相談するなど無理しないようにしてください。

私の場合は、家族や鍼灸の先生に相談したり、ぼーっとしながら自宅灸することがリラックス方法でした。とにかくがんばりすぎないでくださいね!

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

不妊治療がつらい やめどきはいつ?

Q不妊治療のやめどきはいつ?

★さん(44歳)からメールをいただきました。 採卵しても良い卵がとれず、薬の副作用や仕事を休むプレッシャーで 不妊治療がつらくて、いつも悩まれていた★さん。 採卵しても空胞だったり、とれても分割しないことも多くなり、久しぶりに胚盤胞まで育った3AAの卵をシート法で戻されましたが、着床されませんでした。

そんな★さんからのメールは

「先生、こんにちは。 やはり今回も着床はしませんでした。 これで、治療をやめようと思います。 不妊治療がつらくて、続けたらいいのか諦めてやめた方がいいのか悩んでいた時に、

先生に 「やめ時って、ふっと訪れてもうこれ以上は無理かなぁって自然に思える時がくるから、 それまで頑張ったら?でないと後悔するよ」と言われて そんな時が来るのかなぁって思っていましたが、今はすがすがしい気分です。

お世話になりました。 治療はつらかったけど、鍼灸に通っている時は楽しかったです。 次は更年期でお世話になるかもしれません。 先生、皆さんありがとうございました。」

不妊治療のやめどき

不妊治療を長く続けていらっしゃる方から、

「いつまで続けたらいいの?」

「ここまでしたら、結果が出るってわかってたら頑張れるけど」

というお声をいただきます。

上記の★さんにお話ししたのは自分の体験からお伝えしました。

ネットで不妊治療のやめどきを調べると

不妊治療のやめどきは、個人の状況や治療の進行具合によって異なります。一般的には、以下のような場合に不妊治療を考え直すことがあります。

一定期間の治療が効果がない場合:不妊治療には様々な方法があり、個人の状況によって治療の期間や方法が異なります。しかし、一定期間の治療を試みても妊娠が成立しない場合は、治療の効果が限定的である可能性があります。医師と相談しながら、適切なタイミングで治療を見直すことが重要です。

体への負担や精神的なストレスが大きい場合:不妊治療は体に負担をかける場合があります。また、治療の過程で精神的なストレスを感じることもあります。体力や精神的な負担が過大になった場合は、一時的または永久的に治療を中断することが検討されます。

経済的な負担が大きい場合:不妊治療は高額な費用がかかる場合があります。治療にかかる経済的な負担が大きすぎる場合、治療を中断することが選択肢になることもあります。ここでも、個々の状況や優先事項を考慮しながら判断する必要があります。

的な回答が得られますが、

実際の患者さまが妊活をやめるときによくおっしゃるのが

妊活をやめる本音

「もう疲れた」:妊活って本当に時間とエネルギーがかかるし、会社への気疲れもあるし、精神的にも大変なことが多くて。高齢だから妊娠できても流産するし、それに伴うストレスや不安も重なって、もう疲れました。

「経済的な負担が大きい」:ここまで続けてきて、今更やめられないって思うけど、不妊治療や妊活にはお金がかかるし、保険も使い切ったし、治療の費用も高額。経済的な負担が重くなってきて、老後のことも、物価もあがってるし、これ以上続けるのは難しいって思いました。

「年齢やタイミングの制約」:歳を重ねるごとに、体力的にも精神的にも、結果をみても妊活を続けることが難しく、もう心が折れました。

新たな選択肢や人生の幸せを見つけたい:妊活を辞めることで、夫婦二人の人生の幸せを見つけたいって思うことにしました。子供を持つことが必ずしも幸せの保証ではないし、どうしてもの時は養子も考えます。

これらは40代半ばを迎えた人の声が大半だけど、妊活は人それぞれの選択であり、自分自身の幸せを追求することが大切だから、自分の気持ちをじっくりと考えて公開しないように判断してくださいね。

早発閉経・早発卵巣不全と鍼灸の可能性

早発卵巣不全と早発閉経の違いとは?

『産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第4版』によると、早発卵巣不全(POI:Primary Ovarian Insufficiency)とは、40歳未満で卵巣からの月経がなくなる状態(卵巣性無月経)を指します。

この中には、以下の2つの状態が含まれます。

- 早発閉経(Premature Menopause)

卵胞が枯渇し、自然に月経が完全に止まった状態。12か月以上の無月経が続くと診断されます。 - ゴナドトロピン抵抗性卵巣(ROS)

卵巣がホルモンに反応せず、排卵できない状態。月経再開や妊娠の可能性が残る場合もあります。

つまり、早発卵巣不全は「妊娠の可能性が残る」こともありますが、早発閉経は「妊娠が難しい状態」とされています。

英語での表現と近年の用語の傾向

- 早発閉経:Premature Menopause

- 早発卵巣不全:Primary Ovarian Insufficiency(POI)または Premature Ovarian Failure(POF)

※「Gonadotropin-resistant ovary syndrome(GROS)」や「Resistant Ovary Syndrome(ROS)」といった表現は、最近ではあまり使用されていません。

【実例】鍼灸治療で月経が戻ったTさんのケース

Tさん(40代女性)は、4年間の不妊治療にもかかわらず妊娠できず、免疫的な問題や夫婦関係の悪化から離婚を経験。その後、精神的ストレスとともに月経が止まりましたが、婦人科を受診することなく、妊娠を諦めかけていたそうです。

ところが、2021年8月に更年期のような症状が現れ、妊娠の希望が再燃。当院で週1回の鍼灸治療を継続したところ、少しずつ月経が回復し、2022年6月には7日間の正常な月経が戻りました。子宮内膜もしっかり排出され、体の変化が目に見える形で確認されました。

卵子凍結という新たな選択肢

現在Tさんは、将来の妊娠を見据え、卵子凍結を検討されています。40歳を超えているため、卵子の数や質の低下リスクがあるからです。

卵子凍結とは?

今の状態の卵子を凍結保存し、将来必要なときに体外受精などで使用する方法です。年齢による卵子の劣化を避けるため、できるだけ若いうちに行うことが推奨されています。

AMH検査で卵巣の予備能力を確認し、医師と相談しながら適切なタイミングで凍結するのがポイントです。

将来の妊娠を考えるすべての方へ

近年では、医学的な理由やライフプランに合わせて卵子凍結を希望される方が増えています。特に以下のような方にとって、卵子凍結は重要な選択肢です。

- 今すぐの妊娠は考えていないが、将来的に希望がある方

- 病気や治療の影響で妊娠が難しくなる可能性がある方

- パートナーがまだいないが将来のために準備をしたい方

鍼灸での体質改善もあわせて

Tさんのように、鍼灸によってホルモンバランスが整い、月経が回復した例もあります。ただし、すべての方に同じ効果が得られるとは限りません。大切なのは、自分の体としっかり向き合い、必要なケアや選択肢を持つことです。

また、ストレス管理・栄養・運動など、日々の生活習慣の見直しも妊娠に向けた大切な準備になります。

最後に

「もしかして自分も早発閉経かも…」「卵子凍結って難しそう…」

そう思ったときこそ、行動に移すタイミングです。鍼灸という自然療法と、現代医療の力を組み合わせて、あなたの将来に可能性を広げる選択を一緒に考えていきましょう。

関連記事

月経量が少ない原因と鍼灸での改善法

「不妊治療を始めて2年が経ちますが、月経量が毎回減ってきています。鍼灸で血流をあげると良いとネットでみたのですが、そのような治療も不妊の鍼灸に入っていますか?」と、38歳の女性からお問い合わせをいただきました。

過少月経とは

月経とは、子宮内膜が剥がれ落ちて体外に排出される生理的現象で、約1カ月に一度起こるのが一般的です。月経周期は25~38日間が正常範囲で、出血は3~7日間(平均約4.6日)続き、経血量は約20~140gとされています。

このうち、経血量が20mL以下の非常に少ない月経を「過少月経(hypomenorrhea)」と呼びます。過少月経は、ホルモンバランスの乱れや子宮内膜の菲薄化(薄くなること)によって起こると考えられています。

特に不妊治療中に月経量の減少が続く場合、卵胞の発育状況や子宮内膜の状態、ホルモン値などの見直しが必要になることもあります。

ホルモンやストレスの影響

不妊治療では排卵誘発剤やホルモン補充療法などが多用されますが、これらの影響で月経周期や経血量が変化することがあります。

たとえば、排卵誘発剤の過剰な使用は卵巣に負担をかけ、卵巣機能の低下を招く可能性があり、結果として内膜の発育が不十分になり月経量が減少します。

また、不妊治療には精神的な負荷も大きく、慢性的なストレスや睡眠不足が視床下部―下垂体―卵巣軸(HPO軸)に影響を及ぼし、ホルモン分泌のバランスを乱すことも知られています。

薬の副作用と月経への影響

特に「クロミフェン(商品名:クロミッド)」の長期使用は、子宮内膜を薄くする副作用が報告されています。これは抗エストロゲン作用によるもので、内膜の発育が阻害されることで月経量が減る場合があります。

また、GnRHアゴニストやピルなども内膜の増殖を抑制する作用があり、治療内容によっては月経量の減少は想定内とも言えることがあります。

月経と関係するホルモン

月経には主に以下の女性ホルモンが関与しています:

- エストロゲン(卵胞ホルモン):子宮内膜を増殖させ、排卵を促します。

- プロゲステロン(黄体ホルモン):排卵後、内膜を妊娠に備えた状態に維持し、妊娠が成立しないと月経を引き起こします。

これらのホルモンバランスが崩れると、排卵障害や内膜の成長不足が起こり、結果として月経量の減少につながることがあります。

鍼灸による改善アプローチ

東洋医学では、月経量が少ない状態を「血虚(けっきょ)」や「瘀血(おけつ)」として捉えます。血虚は血が不足した状態、瘀血は血が滞っている状態を意味します。

鍼灸では、気血の巡りを整え、五臓六腑のバランスを調えることで、内膜の血流改善やホルモン調整を図ります。

- 血虚タイプ:補血穴(血を補うツボ)や脾胃を整える施術が有効。

- 瘀血タイプ:瘀血を解消するために、温めて巡らせる施術やストレス緩和の施術が中心。

また、鍼灸は副交感神経を優位にし、自律神経を整える効果があるため、ホルモンの分泌バランスや子宮環境の改善も期待できます。

参考文献

- 齋藤寿一郎. (2018). 過少月経の診断と治療. 産科と婦人科, 43(11), 1315.

- 高崎彰久, & 嶋村勝典. (2009). 子宮内膜の血流. HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY, 16(2), 109–114.

- 日本産科婦人科学会. (2023). 生殖医療ガイドライン. https://jsog.or.jp/

- Shoupe D, et al. (2015). “Endometrial effects of clomiphene citrate: histologic and biochemical evaluation.” Fertility and Sterility.

関連記事

不妊症の方限定 大阪都島で妊活お灸ヨガ講座

🌸 妊活お灸ヨガを開催します! 🌸

妊活をサポートするため、特別なヨガクラスをご用意しました。ぜひご参加ください!

講師は、優れた経験と知識を持つMayumi先生が担当します。ヨガ初心者の方でも安心してご参加いただけるよう、Mayumi先生が優しく丁寧に指導いたします。

少人数制のクラスとなっておりますので、一人ひとりに十分な指導を提供できます。個別のサポートを受けながら、効果的なヨガのポーズやお灸の方法を学んでいきましょう。

さらに、このクラスでは妊活に取り組んでいる方々との交流も楽しめます。ヨガを通じて、お互いに情報やサポートを共有しましょう。新しい友人との出会いも待っています!

開催日時と料金は以下の通りです:

📅 6月13日(火) ⏰ 13時30分〜14時30 💰 料金:1300円

📅 6月19日(月) ⏰ 13時30分〜14時30 💰 料金:1300円

初心者向けのコースですので、YOGAにすでに習熟されている方には物足りないかもしれません。ご了承ください。

ヨガマットとお灸はご用意していますので、手ぶらでご参加いただけます。動きやすい服装とお水(飲み物)をお持ちください。

ご予約は、0669784917までお電話にて承ります。お早めにお申し込みください!

【冷え対策の基本】簡易足浴で妊娠体質に!夏こそはじめる冷えとり習慣

夏は暑さのせいで、ついついシャワーだけで済ませてしまいがち。しかし、不妊でお悩みの方の約95%が「冷え」の症状を抱えているとも言われています。特に「お腹・足・首」の冷えは、妊娠力に大きく影響するため、夏場こそ“冷えとり”が重要なのです。

「冷え」は不妊の大きな原因に

「冷えは万病の元」と言われるように、妊娠を希望される方にとって冷えは大敵。特に以下のような冷えが見られる場合、妊娠しづらくなる可能性があります。

● お腹の冷え

子宮や卵巣の血流が悪くなり、排卵や着床の妨げになります。

● 首の冷え

首には脳とつながる大切な血管が通っており、自律神経やホルモン調整機能に悪影響を及ぼします。

● ホルモンバランスへの影響

脳の下垂体から出る「FSH(卵巣刺激ホルモン)」や視床下部から出る「性腺刺激ホルモン」は、首を通る血管を通じて卵巣へ届きます。

首が冷えることで、これらホルモンの流れも悪くなり、結果として、卵胞ホルモン(エストロゲン)などの分泌が乱れやすくなります。

足浴で体質改善をサポート

当院では、鍼灸に加え、足浴とお灸によるセルフケアをおすすめしています。

🔸 足浴100時間で体質が変わる?

「足浴を100時間行うと体質が変わる」と言われています。毎日朝晩15分ずつ行っても半年以上かかります。それくらい、冷えをとるには継続が大切なのです。

🔸 冷えを緩和された方の多くが…

実際に当院に通ってくださっている患者さまで、冷えが改善された方の多くはお灸と足浴を根気よく続けられた方です。

朝のお灸&足浴習慣がおすすめ

体は夜のうちに冷えるため、朝の時間帯にお灸や足浴を取り入れるとより効果的です。メイクの時間に足浴バケツを活用されている方も。朝に体を温めると、お化粧のノリが良くなるという嬉しい声もあります。

手軽にできる簡易足浴のすすめ

「毎日しっかり足湯をするのは大変…」そんな方には、以下の方法がおすすめです。

● 髪や体を洗っている間に足浴

お風呂の中で湯船に浸かったあと、洗髪・洗体中にも足浴バケツを使って足を温めましょう。

● 足温器を使うという選択肢も

当院でも使用している遠赤外線タイプの足温器は、お湯を使わずに温められる便利なアイテムです。足湯より手軽で、服を脱がずに使用できるため、日常的な冷え対策としてもおすすめです。

最後に

夏に感じる冷えは軽視されがちですが、その影響は秋や冬になってから現れることも。だからこそ、夏からはじめる冷え対策が妊娠体質への第一歩です。日々の積み重ねが、未来の結果につながります。

参考文献

山口晴美. 足浴の方法. HANA NURSING THERAPY. 整形外科看護 19(3): 284-287, 2014.

関連記事

【妊娠中・妊活中のカフェイン摂取は大丈夫?】リスクと目安量を正しく知ろう

「妊娠中にコーヒーは飲んでいいの?」「妊活中でもカフェインは控えた方がいいの?」そんな疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

カフェインはコーヒー、紅茶、緑茶、チョコレートなど多くの食品に含まれ、気分転換やリラックスの一助となる一方で、妊娠・妊活中はその摂取に慎重さが求められる場面もあります。本記事では、妊娠中・妊活中のカフェイン摂取について、リスクや目安量、最新の知見をわかりやすく解説します。

妊娠中のカフェイン摂取はどう影響する?

カフェインは中枢神経刺激物質であり、妊娠中に摂取すると胎盤を通じて胎児にも移行します。特に過剰摂取は以下のようなリスクをもたらすと指摘されています。

妊娠中の主なリスク

- 胎児の成長への影響

→ 血流が胎児に届きにくくなり、低体重児などのリスクに - 流産・早産のリスク

→ 高濃度のカフェイン摂取は、流産率や早産のリスクを高める可能性 - 胎児の睡眠パターンへの影響

→ 神経刺激作用により、胎児の正常な睡眠リズムが乱れる可能性 - 脱水リスク

→ 利尿作用があり、水分が排出されやすくなるため妊娠中は注意が必要

妊活中のカフェイン摂取は?

妊活中の方も、カフェイン摂取はホルモンバランスや妊娠の成立に影響する可能性があるため、注意が必要です。

妊活中の注意点

- 妊娠の遅延

→ カフェイン摂取が多いと、妊娠までの期間が延びる傾向があると報告されています - 受精卵の質への影響

→ 卵巣や卵子に届く血流を阻害し、質の低下に繋がる可能性 - 黄体期の不安定化

→ 排卵後のホルモン環境が乱れ、妊娠の成立がしにくくなる可能性も - 不正出血のリスク

→ 血管収縮作用により子宮内膜に影響が及び、周期が乱れることも

どれくらいまでなら飲んでいいの?

正確な安全量は個人差があるものの、多くの国や研究機関では「1日200〜300mg未満」のカフェイン摂取が目安とされています。

飲料例とカフェイン量(概算)

- コーヒー(1杯150ml):約80〜100mg

- 紅茶(1杯150ml):約30〜50mg

- 緑茶(1杯150ml):約30mg

- チョコレート(板1枚):約20〜30mg

マグカップで2杯以上のコーヒーや、複数種類のカフェイン含有食品を同時に摂ると過剰になりがちです。

カフェインの体内での作用も理解しておこう

カフェインは「アデノシン」という神経を鎮静させる物質の作用を妨げ、神経を興奮させます。そのため、以下のような症状が出ることもあります。

- めまい

- 不眠

- 動悸

- 吐き気

- 下痢

- 手の震えや不安感

特に妊娠中や妊活中は、こうした交感神経優位な状態を避けることが大切です。

まとめ

妊娠中・妊活中ともに「完全にカフェインを断つ必要がある」というわけではありません。

重要なのは以下の3点です。

- 過剰摂取を避ける(1日200〜300mg未満)

- 自身の体調や感受性に応じて調整する

- 医師・専門家のアドバイスを受ける

参考文献

- 林優, & 石本人士. (2019). Q021妊娠中にコーヒー、紅茶は飲んでもいいですか?『周産期医学』49(増刊), 47–79.

- 農林水産省. (2015). カフェインの過剰摂取について

WHO (2001). Healthy Eating during Pregnancy and Breastfeeding

UK Food Standards Agency (2008). Pregnant women advised to limit caffeine consumption

関連記事

36歳(妊活6年・不育症(夫婦とも染色体異常)・異常受精)二段階移植で妊娠

吹田市からお越しのHさん(36歳)が鍼灸とレーザーで身体を整え、体外受精で妊娠されました。

6年の妊活期間、不育症などの様々な既往を持ちながらも2段階移植で妊娠

妊活を始めて5年が経過していたHさん。 不妊治療専門クリニックにて体外受精の段階に進まれていましたが、凍結融解胚移植は2回とも陰性という結果でした。

クリニックの検査では、以下の要因が見つかっていました。

- 不育症(ご夫婦の染色体異常)

- 異常受精

- 受精後の分割停止

- 子宮内膜症

- 甲状腺機能亢進症

「妊娠しやすい体質に変えたい」という強い思いで、当院へご来院されました。

仕事と妊活の両立、そして身体の不調

Hさんはお仕事をされながらの妊活でした。お身体には相当な疲れが蓄積されており、妊活鍼灸と同時に、不定愁訴(ふていしゅうそ)に対する治療も必要でした。

Hさんの主な症状:

- 首・肩こり

- 目の疲れ

- 冷え性、貧血

- めまい

特に「首こり・肩こり」や「慢性的な疲労」は、妊活において大敵です。 これらは血流を滞らせ、生殖器系への巡りを悪くしてしまうからです。

当院では、首や肩などの不調を整えて疲労を解消し、同時に生殖器系への血流を促すよう、毎回丁寧に治療を行いました。 その後、子宮のトリオ検査(EMMA、ERA、ALICE)を経て移植周期に入り、着床環境を整える施術を重ねました。

待望の陽性反応

鍼灸施術が最も効果を発揮するには、移植に合わせた「頓服的(一時的)な施術」も有効ですが、体質改善を目的とした「継続的な施術」が非常に大切です。

移植前後に鍼灸を受けると着床率が上がる要因の一つは、心身ともにリラックスした状態で判定日までの期間を過ごせることにあると考えています。

Hさんは遠方にお住まいでしたが、継続的な鍼灸施術に加え、移植前後の鍼灸レーザーを受けていただきました。その結果、めでたく陽性反応を確認することができました。

Hさん、本当におめでとうございます

この度は、本当におめでとうございます。不妊専門クリニックでの治療経験を経て、「西洋医学以外の方法にも挑戦したい」という思いで数ある鍼灸院の中から当院を選んでいただき、心より感謝申し上げます。

お仕事と両立しながら、ご自身に合った妊活を模索し、努力を続けてこられたHさんの姿に、私たちも深く感銘を受けておりました。 「自分自身で何かできることはないか」と取り組む姿勢は、妊活において本当に大切な要素です。

今まで本当によく頑張ってこられましたね。 これからは無事なご出産に向けて、引き続き全力でサポートさせていただきます。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

胚移植に向けての鍼灸の効果

移植に向けた鍼灸の効果は、日本のみならず世界各国の学会で報告されています。 「移植前後に鍼灸施術を受けると妊娠率が上がる」「子宮内膜環境が高まる」といったデータが多数あります。

子宮内膜を良好にし、着床率を上げたいとお考えの方には、体質改善とともに「妊娠しやすい体作り」ができる鍼灸がおすすめです。

世界の研究報告データ

これまでの研究で、以下のような結果が報告されています。

2002年(ドイツ・中国共同研究) 体外受精を受ける患者を対象とした研究。

- 移植前後に鍼治療を実施したグループ:妊娠率 42.5%

- 鍼治療なしのグループ:妊娠率 26.3% 結果として、鍼治療群が大幅に上回りました。

2006年(デンマーク 研究報告)

- 胚移植時に鍼灸治療を行ったグループ:妊娠率 36%

- 行わなかったグループ:妊娠率 22%

2006年 11月(日本・明鍼灸院と明治鍼灸大学の研究) 体外受精を5回以上行っても妊娠に至らなかった女性114名に鍼治療を実施。

- 49人が妊娠(自然妊娠4人、人工授精1人、体外受精44人)

- そのうち30人は、鍼施術後の1回目の体外受精で妊娠。 ※この30人のうち9人は、過去に10回以上体外受精を行っても結果が出なかった方でした。(読売新聞より抜粋)

2008年(アメリカの報告) 過去の7件の臨床試験データのまとめ。 胚移植時に鍼灸治療を併用した場合、鍼治療を受けたグループはそうでないグループに対し、以下の確率が高くなりました。

- 妊娠率:1.65倍

- 妊娠継続率:1.87倍

- 生児分娩率:1.91倍

当院では、これらのエビデンスに基づき、通常週1回の治療をベースに移植周期の施術を行っています。

- 子宮と卵巣の血流促進

- 自律神経・ホルモンバランスの安定

- 継続的な鍼灸による卵質の改善

- 子宮内膜の改善

さらに妊娠後は、流産予防やマタニティトラブルのケア、お腹の赤ちゃんの成長サポートまで、女性のどのステージにも対応可能です。

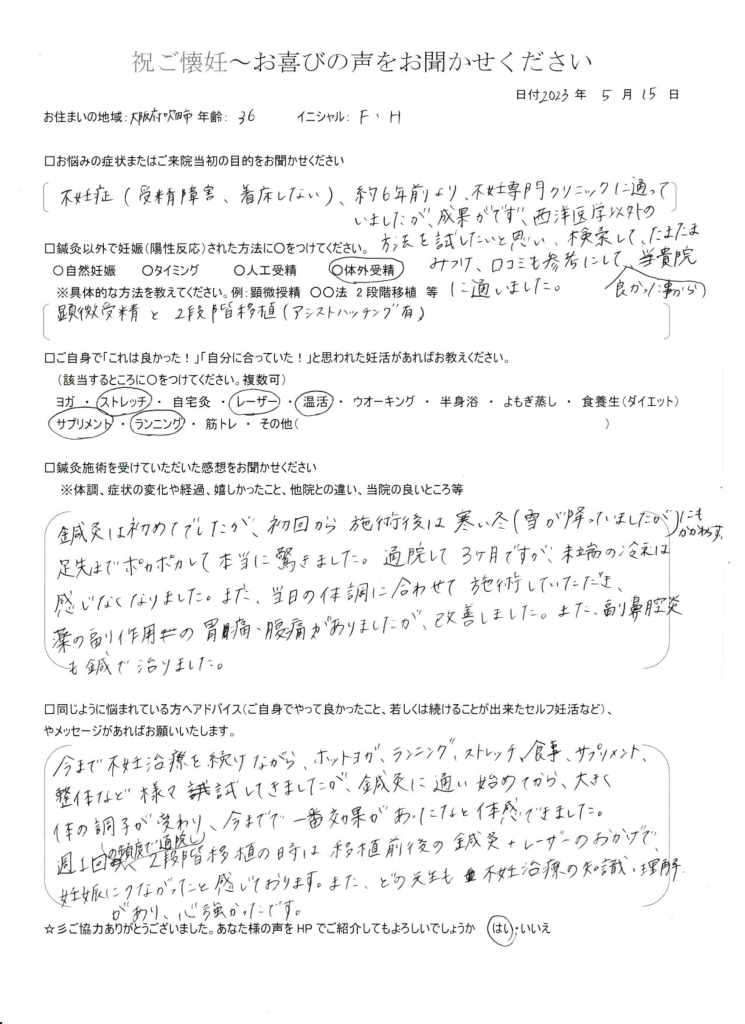

Hさん(36歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊症(受精障害、着床しない)約6年前より、不妊専門クリニックに通っていましたが、成果が出ず、西洋医学以外の方法を試したいと思い、検索して、たまたま見つけ、口コミも参考にして良かったことから、貴院に通いました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微受精と2段階移植(アシストハッチング有))

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

ストレッチ・レーザー・温活・サプリメント・ランニング

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

鍼灸は初めてでしたが、初回から施術後は寒い冬(雪が降っていましたが)にもかかわらず、足先までポカポカして本当に驚きました。通院して3ヶ月ですが、未端の冷えは感じなくなりました。また、当日の体調に合わせて 施術していただき、薬の副作用の胃痛・腹痛がありましたが、改善しました。また、副鼻腔炎も鍼で治りました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

今まで不妊治療を続けながら、ホットヨガ、ランニング、ストレッチ、食事、サプリメント、整体など様々試してきましたが、鍼灸に通い始めてから大きく体の調子が変わり、今までで一番効果があったなと体感できました。週1回の頻度で通院し、2段階移植の時は、移植前後の鍼灸+レーザーのおかげで妊娠につながったと感じております。また、どの先生も不妊治療の知識、理解があり心強かったです。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

食べ合わせが悪い組み合わせとは?発がん性リスクと対策法をご紹介【ほうれん草×ベーコン】【たらこスパゲッティ】

「うなぎと梅干」「スイカと天ぷら」など、昔ながらの「食べ合わせが悪い」という話は、今では迷信だと知られています。しかし、現代の食環境では、加工食品に含まれる添加物が原因で、本当に体に悪影響を及ぼす可能性のある組み合わせが注目されています。

本記事では、特に気になっている方の多い「たらこ」や「ほうれん草とベーコン」の組み合わせを含む、食品成分が体内で化学反応を起こし、発がん性物質「ニトロソアミン」を生成するリスクについて解説します。

過度に恐れる必要はありません。「知って工夫する」ことで、より安全で健康的な食生活を送りましょう。

危険な組み合わせの正体:「亜硝酸塩」と「アミン」

かつての食べ合わせの多くは迷信でしたが、現代の食環境では、加工食品に含まれる食品添加物が予期せぬ化学反応を引き起こすリスクがあります。中でも、特に注意が必要だと指摘されているのが、「亜硝酸塩(あしょうさんえん)」と「アミン」の組み合わせです。

👿亜硝酸塩とアミンが結合すると「ニトロソアミン」に

亜硝酸塩とアミンという物質が体内で同時に存在し、特定の条件下(特に高温調理)で化学反応を起こすと、「ニトロソアミン」という強力な発がん性物質が生成される可能性があります。これは国際がん研究機関(IARC)により発がん性が指摘されている物質です。

🥓“ニトロソアミン生成の可能性がある食べ合わせ” 具体例

これらの組み合わせは、通常の摂取量で即座に健康被害が出るわけではありませんが、「継続的な摂取」と「特定の反応条件(高温調理など)」が重なることでリスクが高まると考えられています。

- ほうれん草 + ベーコン

ほうれん草などの葉物野菜に含まれる硝酸塩(体内で亜硝酸塩に変換)と、ベーコンに含まれる発色剤(亜硝酸塩)およびアミンが結合し、高温調理でリスクが増大します。 - たらこ + 加熱調理

「たらこ 食べ合わせ 悪い」で検索がされる方が多い最大の理由です。たらこの発色剤(亜硝酸ナトリウム)と魚卵のアミンが、たらこスパゲッティなどの加熱調理によってニトロソアミンを生成する可能性が指摘されています。生で食べる方が安全です。 - 漬物 + 焼き魚

一部の漬物に使われる亜硝酸塩と、焼き魚から生じるアミンの組み合わせは、和食の定番ながらニトロソアミン生成の可能性が指摘されます。 - ハム + 卵

ハムエッグのように、ハムの亜硝酸塩と、卵に含まれるアミンを一緒に高温で調理する際に注意が必要です。 - 焼き魚 + しょうゆ

魚のアミンと、醤油に含まれる可能性のある亜硝酸塩の組み合わせです。 - レモン + 紅茶

(ニトロソアミンとは別)輸入レモンなどに使われる防カビ剤(OPPなど)と紅茶のカフェインが反応し、健康影響が懸念される場合があります。

一工夫でリスクを下げる!今日からできる食べ方の工夫

これらのリスクは、日々のちょっとした工夫で大きく下げることができます。過度に心配せず、賢く対処しましょう。

1. 「抑制因子」のビタミンCとポリフェノールを必ず一緒に摂る

ニトロソアミンの生成は、特定の栄養素によって強力に抑制できることが分かっています。特に意識して摂取したいのは以下の成分です。

- ビタミンC: 亜硝酸塩を別の物質に変化させることで、ニトロソアミンの生成を強力に阻害します。

- ポリフェノール: 抗酸化作用により、ニトロソアミン生成に関わる働きを抑えます。

- ビタミンE: 抗酸化作用を持ち、生成を抑制する効果が期待されます。

🐟 具体的な食べ方の工夫例

- ほうれん草+ベーコン

レモン汁・酢を加える、パセリをたっぷり添える、食後に柑橘類やキウイを摂る。 - 漬物+焼き魚

大根おろし(ビタミンCが豊富)、緑茶(ポリフェノール)を添える。 - たらこ+加熱調理

生で食べるのが最も安全。加熱する場合はパセリをたっぷり、ビタミンC豊富な野菜と一緒に。

2. 加工食品の摂取量を控える

発色剤として亜硝酸塩が添加されている加工肉製品(ハム、ベーコン、ソーセージなど)や、たらこ、明太子などの魚卵は、摂取頻度や量に注意しましょう。完全に避ける必要はありませんが、毎日のように大量に摂ることは見直すのが賢明です。

3. 調理法を工夫する

ニトロソアミンは高温で生成されやすい性質があります。亜硝酸塩を含む食品を調理する際は、揚げたり、焦げ付かせたりするような高温調理を避け、茹でる、蒸すといった方法を検討するのも一つの手です。

食品のリスクを“怖がる”より、“知って工夫する”が大切

現代の食品には、利便性や美味しさのために複雑な成分が組み合わされています。それらの中には、知らず知らずのうちに体に負担をかける可能性があるものも含まれます。

過度に恐れて食事がストレスになってしまっては本末転倒です。大切なのは、以下の3つのポイントを意識することです。

- 適切な知識を持つ

- 食材の選び方や調理法を工夫する(特にビタミンCの活用!)

- 添加物や加工食品の摂りすぎを避ける

これらの意識を持つだけで、日々の食事をより安心で健康的なものに近づけることができます。ぜひ、今日から実践してみてください。

Q1. 昔の「食べ合わせが悪い」話(ウナギと梅干など)と、現代の危険な食べ合わせの違いは何ですか?

昔の話の多くは迷信や消化器への負担に関するものですが、現代の危険な組み合わせは、加工食品の添加物(特に亜硝酸塩)が関係し、体内で発がん性物質(ニトロソアミン)を生成する科学的なリスクが指摘されている点です。

Q2. なぜ「たらこ」や「ほうれん草とベーコン」は危険だと検索されるのですか?

どちらの組み合わせも、亜硝酸塩(または体内で亜硝酸塩に変わる硝酸塩)とアミンという成分が同時に存在するためです。これらが加熱調理などで反応すると、発がん性物質ニトロソアミンが生成される可能性があるため、多くの人が不安を感じて検索しています。

Q3. 最も効果的なリスク対策は何ですか?

最も簡単で効果的なのは、「抑制因子」を一緒に摂ることです。特にビタミンCは、ニトロソアミンの生成を強力に防ぐ働きがあります。大根おろし、レモン汁、酢、パセリなどのビタミンC豊富な食材を、危険性が指摘される食品と必ず一緒に食べるようにしましょう。

Q4. 完全に避けるべきですか?

過度に恐れる必要はありません。ニトロソアミンの生成は、継続的な大量摂取や高温調理などの条件が重なってリスクが高まります。完全に避けるよりも、摂取頻度や量を控えること、そしてビタミンCで対抗する工夫をすることが、現実的で健康的な対処法です。

📚参考文献

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

「食べ合わせが悪い」という情報に、体の不調を感じていませんか?東洋医学では、食事による内臓への負担は、体質の乱れに直結すると考えます。宇都宮鍼灸良導絡院では、食の知識と合わせて鍼灸で体の巡りを整えることを提案します。まずは食卓のリスクを知り、体質改善への第一歩を踏み出しましょう。

36歳(不育症・プロテインs活性低値)5回の流産を乗り越え妊娠を継続

大阪からお越しのAさん(36歳)が妊娠されました。

不育症でプロテインs活性が低いと診断されたAさん

Aさんが当院にお越しになったのは2021年7月、すでに妊娠を望んでから4年が経過していました。不妊治療専門クリニックで体外受精の段階に進んでおり、これまでに5回の移植で着床はしたものの、残念ながらすべて流産という辛い経験をされていました。

クリニックの検査では、Aさんの「プロテインS活性が低値」であることが判明していました。

今後の採卵、移植に向けて体質改善と妊娠維持のサポートを求め、当院で鍼灸治療を始められました。

プロテインSと不育症:知っておくべきこと

プロテインSは、血液の凝固を防ぐ働きを持つ、体にとって非常に重要なタンパク質です。このプロテインSが不足すると、血液が固まりやすくなり、「血栓症」のリスクが高まります。

なぜプロテインS低値が不育症の原因になるのか?

妊娠中、特に胎盤の形成期に血栓ができてしまうと、胎児への血液や栄養の供給が滞り、流産や死産の原因となる可能性があります。これが、プロテインS低値が不育症(妊娠はするものの流産や死産を繰り返す状態)の一因と考えられている理由です。

プロテインS活性の基準値と妊娠中の変化

多くのクリニックでは、プロテインS活性の正常値を56%以上としています。厚生労働省不育症研究班の報告でも、プロテインS活性が60%未満の不育症患者が無治療の場合、流産する可能性が非常に高いため、治療の検討が必要とされています。

また、プロテインSは妊娠すると非妊娠時の半分くらいに活性が低下することが知られています。非妊娠時に60〜80%程度あった方でも、妊娠中には30%以上であれば正常と判断されることが多いです。ただし、妊娠初期にプロテインS活性が20%以下と極端に低い場合は、妊娠高血圧などのトラブルが起こる可能性も指摘されています。

不育症対策:現代医学と鍼灸の併用

プロテインS低値が判明した場合、現代医学では血液の凝固を防ぐための薬物療法が検討されます。

現代医学の治療法

- 低用量アスピリン療法: 血小板の凝集を抑え、血栓の形成を防ぐために用いられます。不育症治療での成功率は約71.4%と報告されています。

- ヘパリン療法: より強力な抗凝固作用を持つ薬で、皮下注射で投与されます。低用量アスピリンと併用した場合の成功率は76.9%と、単独療法よりわずかに上昇することが示されています。効果が期待できる一方で、患者さんにとっては毎日の注射が必要となるなど、負担が大きい治療法でもあります。

低用量アスピリンの作用メカニズムが完全には解明されていないため、ヘパリン療法を併用するケースも少なくありません。

鍼灸による不育症・妊娠維持のサポート

当院では、プロテインS低値など不育症のリスクを抱える方、そしてそうでない方にも、妊娠維持のためのマタニティ鍼灸をお勧めしています。

妊娠初期は流産のリスクが高い時期であり、この時期を含む妊娠期間中、身体の血液循環を良好に保つことは非常に大切です。全身の血液循環が滞ると、子宮へ新しい血液が届きにくくなり、着床しにくくなったり、着床しても胎児が育ちにくい状態を引き起こす可能性があります。

鍼灸は、以下のようなアプローチで妊娠維持をサポートします。

- 血流促進: 妊娠維持・流産予防に効果が期待できる経穴(ツボ)に鍼やお灸を行い、子宮への血流を促進します。これにより、胎盤への血流を改善し、栄養や酸素の供給をサポートします。妊娠初期でも安心して受けていただけるレーザー療法もおすすめです。

- 全身のバランス調整: 身体全体の「気血水(きけつすい)」の巡りを整え、自律神経のバランスを調整することで、ストレス軽減や免疫機能の向上を図り、妊娠しやすい・維持しやすい身体環境を整えます。

実際に、クリニックでの低用量アスピリン療法やヘパリン療法と鍼灸を併用されている患者さまも少なくありません。相乗効果を期待できると考えています。

5回の流産を乗り越え妊娠を継続

体外受精でご懐妊されたAさんも、妊娠後にマタニティ鍼灸を受けてくださいました。その結果、現在まで順調に胎児が成長しているとのことです。

Aさんのケースは、プロテインS低値という課題があっても、適切な現代医学的治療と、鍼灸による身体全体のサポートを組み合わせることで、妊娠の継続、そして出産へと繋がる希望があることを示しています。

Aさん、この度はご懐妊おめでとうございます。無事のご出産まで、引き続き全力でサポートさせていただきます。

まとめ:不安を乗り越え、妊娠維持への道を

プロテインS活性の低値は、確かに不育症のリスク要因の一つですが、適切な知識と対策によって、そのリスクを管理し、妊娠を維持できる可能性は十分にあります。

もしあなたが「プロテインS活性が低い」と診断され、不育症や流産を繰り返すことに不安を感じているのであれば、一人で抱え込まず、専門の医療機関と鍼灸院にご相談ください。

全身の血液循環を良くし、子宮への新しい血液がきちんと巡る身体づくりは、妊活中はもちろん、妊娠中の流産予防にも非常に重要です。科学的根拠に基づいた治療と、東洋医学の知恵である鍼灸を併用することで、あなたの妊娠への道のりを力強くサポートできるでしょう。

📚参考文献

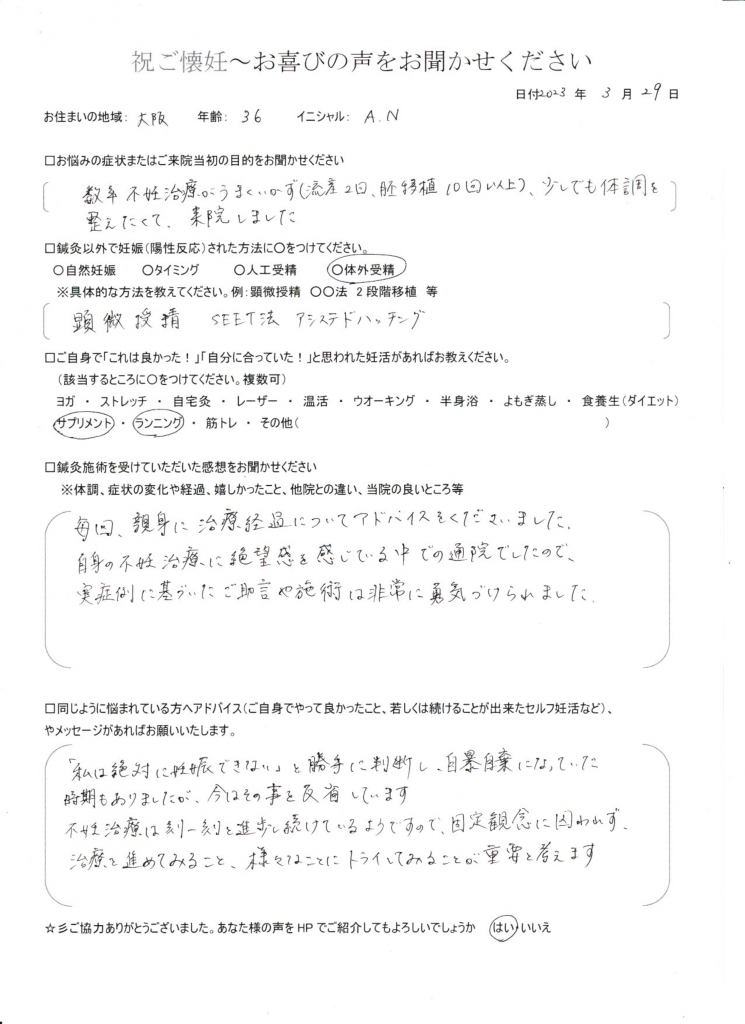

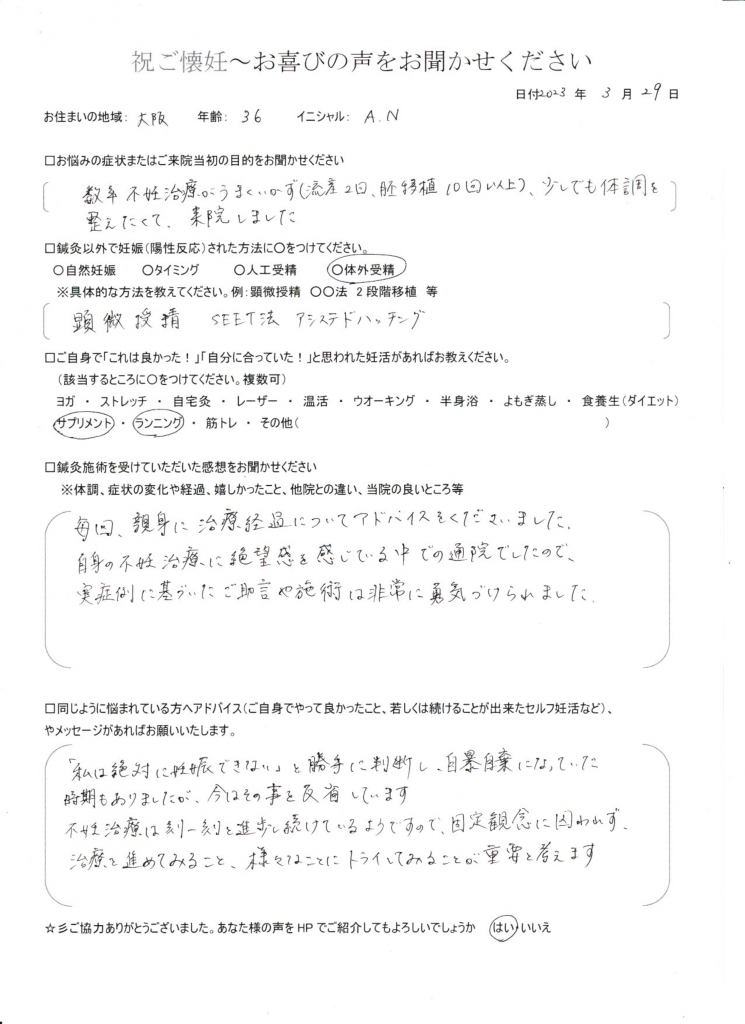

Aさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

数年不妊治療がうまくいかず(流産2回、胚移植10回以上)、少しでも体調を整えたくて、来院しました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精・顕微授精・SEET法・アシステッドハッチング

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

サプリメント・ランニング

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

毎回、親身に治療経過についてアドバイスをくださいました。自身の不妊治療に絶望感を感じている中での通院でしたので、実症例に基づいたご助言や施術は非常に勇気づけられました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイスに自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

「私は絶対に妊娠できない」と勝手に判断し、自暴自棄になっていた時期もありましたが、今はその事を反省しています。不妊治療は刻一刻と進歩し続けているようですので、固定観念に囚われず、治療を進めてみること、様々なことにトライしてみることが重要と考えます。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

- 40歳(不妊期間7年・黄体機能不全・子宮内膜症)初期胚2個同時移植で妊娠

- 37歳(卵巣嚢腫・多嚢胞性卵巣症候群)初めての凍結胚盤胞移植で妊娠

- 36歳(低AMH1.37・高E2・DHEA低値)転院後、採卵結果が良くなり妊娠

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

【多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)とは?】糖尿病との関係や改善のポイント

月経不順や妊娠しづらさ、体重の増加などに悩んでいませんか?

その原因は「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」かもしれません。PCOSは女性の5〜10%に見られるとされる、ホルモンバランスの乱れによる排卵障害です。

放置すると将来的に糖尿病のリスクも高まるため、早期の対策がとても大切です。

PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)とは?

PCOSは以下の3つすべてを満たす場合に診断されます:

- 月経異常(無排卵や稀発月経など)

- 卵巣に多数の未成熟な卵胞(多嚢胞)がある

- 血中男性ホルモンが高い、またはLH(黄体形成ホルモン)が高くFSH(卵胞刺激ホルモン)が正常

このホルモンバランスの乱れにより、卵巣がうまく働かず、排卵が起こりにくくなります。

PCOSの主な症状

- 月経不順または無月経

- 不妊

- 肥満(特にお腹周り)

- 多毛(口まわりや下腹部、背中など)

- ニキビや皮脂の増加

PCOSと糖尿病の関係

PCOSの方は、糖尿病を発症するリスクが高いといわれています。

なぜ糖尿病になりやすいの?

PCOSの多くの方が持つ「インスリン抵抗性」は、インスリンの効きが悪くなっている状態です。

その結果、体内の血糖値が上がりやすく、2型糖尿病のリスクが高まります。

肥満 → インスリン抵抗性 → 血糖値上昇 → 糖尿病リスク増大

このように、PCOSと糖尿病は別の病気ではありますが、共通して「生活習慣の見直し」がカギとなる点でつながっています。

PCOSの治療法・改善法

PCOSの治療は症状や妊娠希望の有無によって異なりますが、基本は生活習慣の改善+薬物療法が中心です。

1. 食事と運動

- 血糖値の安定を目指す食事(低GI食品中心)

- 運動によるインスリン感受性の改善

- 減量により排卵機能が回復することもあります

2. 薬物療法

- 排卵誘発剤(クロミフェンなど)

- ホルモンバランスを整えるための低用量ピル

- メトホルミン(インスリン抵抗性改善薬)など

糖尿病もPCOSも「予防と管理」が大切

PCOSの方は、定期的な糖尿病スクリーニングを受けることが大切です。

また、PCOSは体質だからとあきらめる必要はありません。生活習慣の改善+必要に応じた治療によって、妊娠の可能性や体調の改善も十分に期待できます。

鍼灸もサポートに役立ちます

実は、糖尿病やPCOSは鍼灸の適応症状のひとつでもあります。

鍼灸は、

- 自律神経のバランスを整える

- 血流改善によって代謝を促す

- ホルモン分泌の調整にアプローチする

といった作用が期待されており、生活習慣改善と併用することで、よりよい体調管理ができる可能性があります。

参考文献

岩瀬 明(2022)「多嚢胞性卵巣症候群と糖尿病」薬局 73(10): 2584-2590

関連記事

【体験談】子宮内膜ポリープ手術後に妊娠!不妊の原因はポリープだった?

「子宮内膜ポリープの手術後、妊娠したって本当?」

「子宮内膜ポリープがあるけど、なかなか妊娠しない…」

「原因不明の不妊で悩んでいるけど、もしかしてポリープが原因?」

このように、子宮内膜ポリープと妊娠について不安や疑問を抱えている方は少なくないでしょう。特に、複数回の体外受精でも着床に至らない場合、見過ごされがちな原因の一つに「子宮内膜ポリープ」が挙げられます。

今回ご紹介するのは、1人目の妊活で子宮内膜ポリープが判明し、手術後に妊娠。そして、2人目の妊活でもポリープが再発しながらも、諦めずに治療を続けるHさんの体験談です。

1人目の妊活:原因不明の不妊と子宮内膜ポリープの発見

Hさんが1人目の妊活をされていた36歳の頃、体外受精を6回繰り返しても妊娠に至らないという状況でした。月経痛がひどいという自覚症状はあったものの、卵の状態は良好で、他に大きな問題は見当たらず、まさに「原因不明の不妊」に悩んでいらっしゃいました。

そこで、Hさんはご自身でインターネットで情報を調べているうちに、「子宮内膜ポリープ」に関する記事にたどり着いたそうです。

子宮内膜ポリープとは?

子宮内膜ポリープは、子宮の内側を覆う子宮内膜の一部が異常に増殖してできる良性の突起物です。

- 自覚症状がほとんどない: 多くの場合は無症状で、月経量の増加や不正出血、月経痛の悪化などで気づくこともありますが、全く症状がないことも珍しくありません。

- 通常の超音波検査で見落とされやすい: 経膣超音波検査だけでは、小さかったり、できた場所によっては見つけにくいことがあります。

子宮鏡検査でポリープが複数見つかる

Hさんは、原因不明の不妊に悩んだ末、自らクリニックに子宮鏡検査を希望されました。すると、子宮の中に小さめのポリープが10数個も見つかったそうです。

子宮鏡検査は、細いカメラを子宮内に入れて直接内部を観察する検査で、超音波検査では見つけにくい小さなポリープや子宮内の異常を発見するのに非常に有効です。

子宮内膜ポリープ手術後、一度目の胚移植で妊娠

見つかったポリープは内膜細胞診で悪性ではないことを確認後、搔爬(そうは)手術で切除されました。

しかし、手術後には子宮内膜が一時的に極端に薄くなり、3ヶ月ほどは移植ができない状況が続いたそうです。この期間は不安だったと思いますが、身体の回復を待つしかありません。

そして、手術後、一度目の胚移植で見事に妊娠されたとのこと。長年の不妊に悩んだHさんにとって、この妊娠は子宮内膜ポリープが原因だった可能性を強く示唆する結果となりました。

【再発】2人目妊活で子宮内膜ポリープが再発。手術と治療の記録

そして現在39歳になったHさんは、2人目の妊活でも体外受精を進めていますが、なかなか着床しない状況が続いていました。そこで再び子宮内膜ポリープを調べたところ、また数個のポリープが見つかったそうです。

ポリープの再発と切除方法

子宮内膜ポリープは、体質や原因によっては繰り返しできやすい場合があります。また、過去の手術でポリープの「根」が完全に切除されていない場合も再発率が高くなると言われています。

今回の2人目の妊活でのポリープ切除は、子宮鏡下での電気メスを用いた手術が行われました。これは、より確実な切除を目指すための方法です。

鍼灸による子宮内膜のケア

現在、Hさんは当院に来院されており、子宮内膜を厚くすることを希望されています。

来院当初は6ミリ程度だった子宮内膜が、約2ヶ月の鍼灸治療で8ミリを超える厚さに改善しています。子宮内膜の厚さは着床に非常に重要であり、良好な内膜環境が整うことで、妊娠への可能性は大きく高まります。遠くないうちに再びご懐妊されると私たちは信じています。

まとめ:着床しない悩みは「子宮内膜ポリープ」かも?手術と鍼灸の効果

Hさんの体験談は、「良好胚を移植しても妊娠に至らない」という悩みを抱える多くの妊活中の方々にとって、重要な示唆を与えてくれます。

1.「原因不明の不妊」の裏に潜むポリープ

自覚症状がないため見過ごされがちですが、子宮内膜ポリープは着床を妨げる物理的障壁になったり、子宮内の環境を悪化させる可能性があります。

2. 子宮鏡検査の重要性

通常の超音波検査では見つけにくいポリープも、子宮鏡検査を行うことで発見できることがあります。原因不明の不妊で悩んでいる場合は、一度子宮鏡検査を希望してみる価値は十分にあります。

3. ポリープ切除後の妊娠率は高い

子宮内膜ポリープを切除した後に妊娠に至るケースは、Hさんのように非常に多く報告されています。ポリープを切除することで、子宮内膜の状態が改善され、着床しやすい環境が整うと考えられます。

4. 鍼灸による子宮内膜の質向上

ポリープ切除後や内膜が薄い傾向がある場合、鍼灸は子宮への血流を促進し、内膜の厚みと質を改善する効果が期待できます。Hさんのケースのように、鍼灸が内膜の改善に貢献できる可能性は十分です。

もしあなたが、「子宮内膜ポリープ」のことで悩んでいたり、良好胚を移植してもなかなか着床しないという状況であれば、Hさんの体験談を参考に、一度子宮鏡検査を検討し、そして鍼灸による子宮環境の改善も視野に入れてみてはいかがでしょうか。「子宮内膜ポリープの手術後に妊娠できるのか」という問いの答えが、まさにHさんの体験です。

Q. 子宮内膜ポリープの手術後、どれくらいで妊娠できますか?

A. ここでご紹介したHさんは、手術後すぐに妊娠したわけではなく、子宮内膜の状態が整うまで数周期かけて様子を見ながら治療を進めていきました。そのうえで、内膜の厚みやホルモンバランスが整ったタイミングで行った胚移植で妊娠されています。妊娠までの期間は年齢や治療歴、卵子の状態などによって大きく異なるため、あくまで一つの例としてご覧ください。

Q. 手術後は、いつから妊活(移植・タイミング法)を再開して良いのでしょうか?

A. 一般的には、手術を担当した医師の指示に従うことが最優先です。Hさんも、子宮内膜の回復具合や生理の状態を確認しながら、医師と相談して妊活を再開されました。手術後は一時的に内膜が薄くなることもあるため、あせらず「子宮の環境が整ってから」再開することが、結果的に妊娠への近道になるケースも少なくありません。

Q. 手術後の生理や体調に変化はありましたか?

A. 手術後は、生理の量や期間が一時的に変化する方もいらっしゃいます。Hさんの場合も、術後しばらくは生理や内膜の状態に変化を感じながら経過をみていました。強い痛みや大量出血など気になる症状がある場合は、自己判断せずに早めに病院で相談することが大切です。

Q. 子宮内膜ポリープは再発しますか? 再発したら妊娠できないのでしょうか?

A. 子宮内膜ポリープは、残念ながら再発することもある良性の病変です。ただし、「再発=妊娠できない」というわけではありません。記事内でも触れているように、再発が見つかった場合でも、ポリープの大きさや数、場所を確認しながら治療方針を立て、妊娠に至るケースもあります。定期的な検査と、主治医との相談がとても重要です。

Q. 手術後の妊活で、鍼灸はどのようなサポートができますか?

A. 当院では、子宮内膜ポリープの手術前後の方に対して、

- 子宮・卵巣周りの血流改善

- 自律神経やホルモンバランスの調整

- 冷え・ストレス・睡眠のケア

といった目的で不妊鍼灸を行っています。手術そのものを変えることはできませんが、「妊娠しやすい体づくり」の土台を整えるサポートは、術前・術後どちらの段階でも可能です。手術を控えて不安な方、術後の妊活をどう進めるか悩んでいる方は、お一人で抱え込まずにご相談ください。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

- 39歳(子宮内膜異形増殖症・アッシャーマン症候群)内膜7.5mmまで成長し妊娠

- 36歳(子宮内膜ポリープ)半年間のお休み期間後、SEET法による移植で妊娠

- 35歳(多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)・子宮内膜ポリープ)胚盤胞移植で妊娠

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

二人目不妊の原因と改善法~不妊鍼灸で妊娠しやすい体を整える方法~

「2人目は1人目と同じように妊娠できるはずだったのに…」そんな悩みを抱えて、後天的に二人目不妊となってしまう方が増えています。

二人目不妊が増える理由

二人目不妊の原因は多岐にわたりますが、一人目の出産後の体調ケアの不足や生活環境の変化が大きな要因とされています。

産後の養生不足

東洋医学では産後の体は「気血を多く消耗し、虚弱で体力が低下している状態」として捉えます。

気血が不足すれば妊娠に必要な胎児を育てるための子宮環境が整いません。また、産後は「悪露」と呼ばれる血液が残っており、これを排出できずに過ごすことで、不調を引き起こしやすくなります。

これらに加え、子育ての疲れや睡眠不足、効率優先の現代生活は、体力回復の時間を奪い、不妊の原因を長引かせる要因になります。

プロラクチン値の上昇

西洋医学の視点では、母乳を与えることで分泌される「プロラクチン」というホルモンが排卵を抑制することが知られています。

特に長期間の授乳が続いている場合、身体は未だに育児モードにあり、排卵や月経の再開が遅れ、妊娠しにくくなります。

産後の症状とその影響

- 産後の不眠

- 産後の体調不良

- 産後の乳腺炎

- 血虚によるめまい

- 気血不足による体力低下

- 頭痛、母乳不足、乳量減少

- 息切れや睡眠の質の低下

これらの症状を改善せずに過ごしてしまうことで、二人目の妊娠のチャンスを失うことになります。

原因不明の不妊には体調の把握を

二人目不妊は「病気はないが妊娠しない」ため、西洋医学的な検査では原因が明確にならないケースもあります。

そのような場合、東洋医学による「体調の把握」や「気血の流れを整える」ことで、身体の内側から妊娠力を高める方法が有効なことがあります。

妊活に向けたセルフチェックの視点

- 産後の自分の体調を見直す

- 授乳終了のタイミングを検討する

- 睡眠の質や食事バランスを整える

- 少しでも体力回復の時間を確保する

- 東洋医学の視点から体調改善に取り組む

参考文献

- 新井香郎. (2020). 産後の養生と女性ホルモン. 日本交通医学会論文集.

- Grattan DR, et al. (2008). Prolactin and fertility. Reproduction. 136(4): 521-529.

- 日本産科婦人科学会. 妊活ガイドライン. https://www.jsog.or.jp/

関連記事

流産後の鍼灸治療はいつから受けられる?【妊活再開のタイミング】

流産は、心と体に大きな負担をかける出来事です。特に、次の妊娠に向けて「身体を整えたい」と考えている方にとって、流産後の過ごし方は非常に重要です。

この記事では、流産後の鍼灸治療を始める適切な時期や、その目的・効果について、専門家の視点から詳しく解説します。

流産後の身体の回復と妊活再開のタイミング

流産後の身体は、ホルモンバランスが大きく変動し、回復には時間が必要です。

月経とホルモンバランスの回復

初期流産後、月経は一般的に2~4週間以内に再開します。しかし、月経が再開したからといって、すぐに妊娠できる状態に戻っているわけではありません。子宮内膜が元の厚みに戻り、排卵機能が安定するためには、2~3ヶ月程度の期間が必要だと考えられています。

妊活再開の最新の知見

これまでの日本の産婦人科では、流産後の子宮の回復を待つために、1~3周期の避妊が推奨されることが一般的でした。しかし、近年の研究では、流産後すぐの妊娠でも、妊娠率や出産率が低下しないという報告が複数あります。

- 世界保健機関(WHO): 流産後の妊活再開について、最低でも6ヶ月の期間を空けることを推奨していましたが、現在はその推奨がなくなりました。

- アメリカ産科婦人科学会(ACOG): 流産後すぐに妊活を再開しても安全であるという見解を示しています。

これは、流産後の子宮が次の妊娠に向けて良い状態にある可能性があるという考えに基づいています。

参考文献: 日本産科婦人科学会「流産」、WHO “Managing complications in pregnancy and childbirth” (2017)より、厚生労働省『母子保健に関する基礎知識』(2022)

ただし、これはあくまで一般的な話であり、個人の身体の状態や流産の原因によって異なります。妊活を再開する際は、必ず主治医に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

流産後の鍼灸はいつから始められる?

流産後の鍼灸治療は、身体の回復をサポートし、次の妊娠に向けた体質改善を促すために非常に有効です。

鍼灸開始の基本的な考え方

手術後の出血が落ち着き、体調が安定している場合は、鍼灸治療を受けていただけます。掻爬手術後すぐに開始することも可能ですが、まずは主治医に相談し、出血の量や腹痛の有無、子宮内に内容物が残っていないかなど、ご自身の状態を確認してから始めるようにしましょう。

鍼灸を控えるべき状態

以下のような症状がある場合は、感染症のリスクなどを考慮し、鍼灸を控えるべきです。

- 発熱や強い腹痛がある

- 出血が長引いている(鮮血が続く場合)

- 子宮内に内容物が残っていると診断されている

- 感染症の疑いがある

流産後の鍼灸治療の目的と効果

流産後の鍼灸治療は、単に次の妊娠を促すだけでなく、心と身体の回復を助ける役割も担います。

鍼灸によって期待できる作用

- 血流改善: 子宮や卵巣への血流を促進することで、流産によってダメージを受けた子宮内膜の回復を早め、次の妊娠に向けてふかふかな子宮環境を整えます。

- 自律神経の調整: 流産後の心身のストレスは、自律神経のバランスを乱し、ホルモン分泌に悪影響を与えることがあります。鍼灸は、自律神経を整えることで、ホルモンバランスの安定をサポートします。

- ストレス緩和: 不安や悲しみといった精神的な負担を和らげ、心身ともにリラックスさせる効果があります。

- 体質改善: 胃腸の機能や睡眠の質を改善し、身体全体のコンディションを底上げすることで、流産を繰り返す原因となる体質を根本から見直します。

特に、2回以上流産を経験された方(習慣性流産)は、東洋医学的に身体の根本に原因があるケースも少なくありません。再発防止のため、全身のバランスを整えるケアが非常に重要となります。

知っておきたい!Rh型と免疫グロブリン注射

流産後、母体がRhマイナス(Rh−)で、胎児がRhプラス(Rh+)だった場合は、次回妊娠時に赤ちゃんに影響が出るリスクがあるため、「抗D免疫グロブリン」の注射が必要です。この注射は、母体の免疫反応を抑え、次の妊娠時の赤ちゃんの赤血球が母体に攻撃されるのを防ぎます。

これは流産後の処置として非常に重要なため、担当医師に確認するようにしましょう。

まとめ:流産後の鍼灸は、次の妊娠に向けての第一歩に

流産後の身体は、次に赤ちゃんを迎え入れるための準備期間です。

鍼灸は、この大切な期間に、心と身体を整えるための有効な手段です。流産後のつらい経験を乗り越え、安心・安全な妊活を再開するために、ぜひ専門家にご相談ください。

「流産を経験したけど、いつから鍼灸を始められるの?」

「次の妊娠に向けて、どんな体質改善をすればいいの?」

ご不安なことや疑問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

2023年GWは休まず営業します

平素は当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

GW期間中も、当院は休まず鍼療を行っております。

祝日の鍼療時間は土日と同じ時間です。

平日は通常通りです。

4月29日土 10:30~18:00

4月30日日 10:30~18:00

5月 1日月 10:30~20:30

5月 2日火 10:30~20:30

5月 3日水 10:30~18:00

5月 5日金 10:30~18:00

5月 6日土 10:30~18:00

5月 7日日 10:30~18:00

GW期間は交替で休みをとっておりますので

担当希望がある場合は、お電話もしくはLINEで

いつでもお気軽にお問い合わせください。