2025年の投稿記事

【2025年度版】妊婦支援給付金とは?大阪府・大阪市の最新情報まとめ

妊婦給付金とは

2025年4月から新たに始まった「妊婦のための支援給付(妊婦等包括相談支援を含む)」は、妊娠・出産だけでなく、流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も条件を満たせば対象となる支援です。旧「出産・子育て応援交付金」を法定化・再編したもので、妊娠期から支援が始まるのが特徴です。全国の自治体で順次実施されています。

給付金の基本(全国共通の考え方)

給付は単胎は計10万円、双子は計15万円、三つ子は計20万円…と胎児数に応じて加算されます。

- 1回目:妊婦であることの認定後(胎児心拍確認が前提)に 5万円

- 2回目:妊娠していた胎児の数 × 5万円

金額は胎児数に応じて加算されます。

例)単胎=合計10万円、双胎=合計15万円、三胎=合計20万円 …。

(※「最大15万円」ではなく、胎児数に応じて上乗せされます)

同一の妊娠については、旧「出産・子育て応援給付金」との重複受給は不可とされています(自治体要綱に基づく取扱い)。

大阪市の取り扱い

大阪市は「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」を実施しています。支給額は以下の通りです。また、流産・死産・人工妊娠中絶のケースでも、胎児心拍が確認されていれば対象になると記載されています。

- 妊婦であることの認定後 → 5万円

- 認定後、妊娠していた子どもの数に応じて → 胎児の数 × 5万円

(例:単胎=合計10万円、双胎=合計15万円)

申請方法:オンラインまたは郵送(返信用封筒)。区役所窓口での申請は不可

旧制度との関係:同一妊娠で旧「出産・子育て応援給付金」との重複受給は不可

問い合わせ先として、以下の「大阪市妊婦支援給付金コールセンター」が設置されています。

電話:06-6208-8258

ファックス:06-6208-6963

メールアドレス:ninpu@city.osaka.lg.jp

大阪府での実施状況

大阪府内のほとんどの自治体が、この「妊婦支援給付金」を導入しています。所得制限はなく、いずれも1回目5万円+胎児数×5万円の設計。具体的な申請要件・書類・期限は各市で異なります

以下に、大阪市と主要な自治体の内容をまとめました。

堺市

「出産応援給付金」「子育て応援給付金」が新制度に移行。2025年4月以降の流産・死産・中絶も対象。

吹田市

妊娠届出後に流産・死産となった場合も対象。届出前の扱いは市に要確認。

東大阪市

2025年4月1日以降の流産・死産・中絶も対象。

豊中市

流産・死産の方も対象。妊娠届出前でも、医療機関での胎児心拍確認と医師の証明があれば対象になり得る旨を案内。

守口市

妊娠届出後に申請。申請期限は胎児心拍確認日から2年以内。

柏原市

流産・死産・中絶となった場合も対象になり得る。所得制限なし。

まとめ

妊婦支援給付金は、「出産した方」だけでなく、流産や死産、中絶などを経験された方も対象となる支援です。

妊娠が途中で終わってしまっても、その過程を大切にし、心と身体を支えるための制度です。自治体ごとに申請方法が異なるため、必ずお住まいの市区町村の公式サイトを確認してください。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

鍼灸でPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の症状が緩和される?

「月経がなかなか来ない」「ホルモンの値が乱れている」といった悩みを抱えるPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の方は少なくありません。薬や生活改善を続けても変化が見えにくいとき、体の“自律神経の緊張”が背景にあることもあります。そのようなPCOSの体質に対して、最近注目されているのが低周波※1の電気鍼(EA)※2によるアプローチです。やさしい電気刺激で体のバランスを整え、月経リズムを取り戻す研究結果も報告されています。

※1 ゆっくりリズムの微弱な電気刺激

※2 Electro-acupuncture/鍼にやさしい電気を流す鍼治療

結論

ゆっくりリズムの電気を流す鍼治療(低周波の電気鍼)は、PCOSで高まりがちな“緊張モード”を落ち着かせる可能性が示されています。その結果として、月経が整いやすくなったり、男性ホルモンが下がった人が増えたという報告があります。

ただし、基本線は生活改善や医療(薬・代謝管理)。電気鍼は+αの土台づくりとして取り入れるのが現実的です。

研究でわかったこと

「緊張モード」を下げた試験(公平な比較)

- 対象:PCOSの方を公平にグループ分けし、低周波の電気鍼を受ける人、運動に取り組む人、何もしない人、に分けました。

- やったこと:16週間(約4か月)続け、筋肉の緊張サイン(MSNA)を直接測定。

- 結果:電気鍼と運動のグループで、“緊張モード”がしっかり下がったことが確認されました。

→ PCOSで偏りがちな自律神経のバランスが、落ち着く方向へ動いたと考えられます。

月経と男性ホルモンの指標が改善した試験

- 対象:84名のPCOSの方を同様に公平にグループ分け。

- やったこと:低周波の電気鍼を中心に16週間行い、その後も様子を見ました(追跡期間)。

- 結果:月経が起こる回数が増えた(周期が整いやすくなった)。男性ホルモン(テストステロン)が下がった人が増えた。

→ PCOSの特徴である希発月経・男性ホルモン高めの2点に、前向きな変化が見られました。

なぜ「低周波」の電気鍼なの?

低周波=ゆっくりリズムの電気は、小さな筋収縮を伴うやさしい刺激。これが体のスイッチを“緊張→リラックス”に切り替える助けになり、

- 卵巣まわりの血流が整いやすい

- 脳と卵巣のホルモンの連携が乱れにくい

という流れにつながると考えられます。PCOSで崩れやすい自律神経とホルモンの橋渡しを支えるイメージです。

どんな方に向いている?

- 月経がなかなか来ない/周期が長くなりがち

- 緊張しやすい・眠りが浅い・肩首が張るなどのサインが強い

- 採卵や移植に向けて、体調の“下地”を整えたい

- 運動や食事の見直しを並行して進めたい

施術の進め方(当院例)

- 現状チェック:月経状況、睡眠、冷え、胃腸、肌の張りなどを丁寧に確認

- 低周波の電気鍼+温めケア:体質に合わせ、必要に応じて経絡調整も併用

- 生活サポート提案:軽い運動・食事の整えは研究でも良い影響が出やすい組み合わせ

- 頻度と期間:目安は週1回前後×約4か月(試験の設定に準拠)。その後は体調に合わせて調整

- ふり返り:月経や体調の記録を元に、効いているポイントを一緒に見つける

よくある質問

Q. 痛みはありますか?

A. 鍼はチクッとする程度、電気は心地よいトントンという感覚が多いです。強さはその都度調整します。

Q. お薬や治療と一緒で大丈夫?

A. はい。医療(生活改善・薬)の上に“土台づくり”として重ねるイメージです。主治医と情報共有しながら進めます。

Q. 副作用は?

A. まれに内出血やだるさが出ることがありますが、多くは短時間で落ち着く軽い反応です。血液をサラサラにする薬などは事前にお知らせください。

大切なポイント

低周波の電気鍼は、PCOSに多い”緊張モード”の偏りをリセットするアプローチ。月経が整いやすくなり、男性ホルモンが下がった人が増え、その結果として妊活の下地づくりに役立つ可能性があります。

ただし、主役は生活習慣と医療。電気鍼は相乗効果を狙う+αとして、運動・食事の整えと一緒に取り入れるのがおすすめです。

📚参考文献

- Stener-Victorin E, Jedel E, Janson PO, Sverrisdottir YB. Low-frequency electroacupuncture and physical exercise decrease high muscle sympathetic nerve activity in polycystic ovary syndrome. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2009;297(2):R387–R395. doi:10.1152/ajpregu.00197.2009.

- Jedel E, Labrie F, Odén A, et al. Impact of electro-acupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism. 2011;300(1):E37–E45. doi:10.1152/ajpendo.00495.2010.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

Q&A 男性の電子タバコは妊娠に影響しますか【男性の電子タバコと妊娠のしやすさ — 正常胚率・精子の質への影響 — 】

「男性の電子タバコ 妊娠に影響しますか」と患者様からご質問をいただきました。

論文を探しましたので、いかに要約して解説しますね。

はじめに

妊活は“女性だけの課題”ではありません。受胎は男女の協働プロセスで、男性側の生活習慣は精子の量や質、さらに受精卵の発育にまで影響します。近年、日本でも利用者が増えている電子タバコについて、「紙巻きより安全?」という質問を多くいただきます。本記事では、電子タバコが正常胚率(染色体が正常な受精卵の割合)や妊娠転帰にどう関わり得るかを、最新研究と臨床の視点から整理します。

結論(先に要点)

- 電子タバコでも、精子の質を損なう可能性が示唆されています。

- 正常胚率の低下と関連する報告があり、妊活中に“安全”と言い切ることはできません。

- 妊娠率を上げたいなら、紙巻・加熱式・電子タバコを含めて完全禁煙が最善。切り替えで終わらず、やめ切る計画を立てましょう。

電子タバコは何が問題になり得る?

電子タバコはプロピレングリコール/グリセリンなどの溶媒にニコチンや香料を混ぜ、加熱して発生するエアロゾル(微粒子)を吸入します。懸念点は主に3つ。

- 酸化ストレス

ニコチンや香料由来の成分が活性酸素を増やし、精子のDNA損傷(DNA断片化)や運動率低下につながる可能性。 - 炎症・血管内皮機能への影響

精巣は血流に敏感。炎症や血管機能の乱れは、精子形成や成熟を妨げるリスク。 - 製品のばらつき

機器出力、リキッド濃度、香料の種類などが多岐にわたり、曝露量が読みにくい(=安全管理が難しい)。

研究は何を示している?

1) 精子所見との関連

若年男性を対象にした観察研究では、電子タバコの常用者で総精子数や濃度が低い傾向が報告されています。自己申告や併用(紙巻・飲酒・睡眠など)による交絡は残りますが、“影響しうる”シグナルは一貫しています。

2) 正常胚率との関連(重要)

Human Reproductionの学会特集号(2024年)では、「男性の電子タバコ利用は、パートナーの正常胚率を低下させる可能性がある」という内容の報告(抄録)が掲載されました(詳細は下記文献)。正常胚率は、採卵・受精後に染色体が整っている胚の割合を示す重要指標。ここが下がると、移植できる胚数の減少、陰性や流産のリスク上昇に結びつく可能性があります。

※多くが観察研究や学会抄録レベルで、因果の断定はできません。ですが、「妊活中は避けるのが賢明」という実務上の結論は十分に合理的です。

「紙巻よりマシ?」

「紙巻よりは害が少なそう」というイメージは広がっています。しかし妊活に限ると、“相対的にマシ”でも“最適ではない”のがポイント。

- 紙巻:精子数・運動率の低下がメタ解析でほぼ一致。

- 電子タバコ:安全と断言できず、正常胚率の低下という“受精卵側”の不利益シグナルも。

結局のところ、最善は完全禁煙です。切り替えは踏み台にとどめ、卒煙までの期限と計画を最初に決めましょう。

今日からできる実践ステップ

① 卒煙日を決める

2〜4週間以内の“具体的な日”を設定。家族にも宣言。

② 医療機関で禁煙支援

ニコチン置換薬や処方薬の適応を確認。独断の長期“置き換え”は避ける。

③ 生活の同時最適化

- 睡眠:7–8時間。

- 運動:中強度150分/週+筋トレ。

- 食事:魚・野菜・果物中心(抗酸化)。

- 熱環境:長風呂・サウナ・高温の作業を控える/膝上PCは避ける。

④ 3か月後に再評価

精子が入れ替わる目安は約74日。禁煙・生活改善後約3か月で精液検査を再チェック。

⑤ リ laps e対策を仕込む

「飲み会」「仕事の山」などの再開リスク場面を事前に洗い出し、代替行動(深呼吸・散歩・ガム・ノンニコ製品を使わないルール等)を決めておく。

よくある質問

Q. 体外受精(IVF/ICSI)なら影響は小さい?

A. 採卵や培養の技術が高くても、胚の質(正常胚率)に影響する可能性があれば妊娠率は下がり得ます。禁煙がベストです。

Q. どのくらいで改善しますか?

A. 個人差はありますが、3か月前後で変化が見え始めることが多いです。生活全体の底上げほど改善しやすくなります。

Q. フレーバー(香り)なら大丈夫?

A. 香料でも加熱で副生成物が出ます。安全とは言えません。

まとめ

- 電子タバコは精子の質と正常胚率に不利に働く可能性。

- 妊活中は紙巻・加熱式・電子タバコを含めて完全禁煙が最善。

- 卒煙日を決める → 医療連携 → 3か月で再評価の流れで、私たちも伴走します。

📚参考文献

- 男性の電子タバコはパートナーの正常胚率を低下させる/男性の妊娠させる力に影響を及ぼすもの Human Reproduction, Volume 39, Issue Supplement_1, July 2024, deae108.333(2024年10月25日)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

こむら返り・足のつりの原因と対策【妊活中・妊娠中にも多い症状】

こむら返り(足のつり)は、夜間だけでなく日中の活動中にも起こります。ふくらはぎに多く見られますが、足の指や太ももに起こることもあります。妊活中の方や妊娠中の方は、ホルモンや血流の変化、栄養需要の増加により発症しやすいとされています。

主な原因

ミネラル(電解質)バランスの乱れ

特にカルシウム、マグネシウム、カリウムの不足が関係します。妊娠中や加齢により不足しやすく、妊活中でも食事や生活習慣の変化で不足することがあります。

脱水

睡眠中だけでなく、日中の発汗や水分不足でも起こります。軽度の脱水でも筋肉が過敏に反応しやすくなります。

筋肉疲労・血行不良

長時間の立ち仕事、運動後の疲労、同じ姿勢を続けること、冷えなどで血流が低下することが誘因になります。

神経や筋肉の疾患・加齢

腎不全や肝疾患などの内科的疾患、神経疾患でも発症頻度が上がります。

妊活中・妊娠中に多い理由

- 血液量や循環が変化し、筋肉への酸素や栄養の供給が不安定になりやすい

- 妊娠中はミネラルやカリウムの消費量が増え、妊娠週数が進むほどこむら返りの頻度が増加

- 報告によれば、妊婦の約57%が妊娠中にこむら返りを経験しています

- 妊活中でも、ホルモン治療や生活習慣の変化による水分・ミネラル不足で起こりやすくなります

こむら返りそのものが妊娠成立や維持に直接悪影響を与える明確な証拠はありませんが、ミネラル不足や脱水は母体や将来の胎児の成長に影響を与える可能性があるため、予防と対策が重要です。

発症時の対処法

- ストレッチ:つった筋肉をやさしく伸ばす(ふくらはぎの場合は足首を上に反らす)

- マッサージ:筋肉をやさしくほぐす

- 温める:血流を改善するために温タオルや足湯を使用

- 補助療法:芍薬甘草湯や疎経活血湯などの漢方薬、マグネシウムやビタミンB群の補充

- 難治例:深腓骨神経内側枝ブロックなどの局所治療が報告されています

予防策

- ミネラル・水分補給

乳製品、海藻、大豆、小魚、野菜、ナッツなどに含まれるカルシウム・マグネシウム・カリウムを積極的に摂る。こまめな水分補給を心がける。 - 日常的なストレッチ

就寝前や日中の休憩時にふくらはぎやアキレス腱を伸ばす。 - 冷え対策

靴下やレッグウォーマー、足湯、入浴などで下半身を温める。 - 軽い運動やマッサージ

血流改善のためのウォーキングやセルフマッサージ。

ポカリスエットで改善される理由

ポカリスエットは水分と電解質(カリウム・カルシウム・マグネシウムなど)を同時に補給できる飲料です。これらは筋肉の収縮や弛緩に欠かせない成分で、発汗や尿で失われやすいものです。また、含まれる糖質は筋肉のエネルギー源となり疲労回復にも役立ちます。適量摂取により、夜間だけでなく日中のこむら返り予防にも効果が期待できます。ただし、糖分過多には注意が必要です。

📚参考文献

- 渡邊 修. 筋クランプ(こむら返り)[私の治療]. 週刊日本医事新報. 2022年8月27日号:46. 日本医事新報社.

- 佐藤 史弥. こむら返りに対する深腓骨神経内側枝ブロック―ケースシリーズ. 日本ペインクリニック学会誌. 2023;30(8):203-206.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

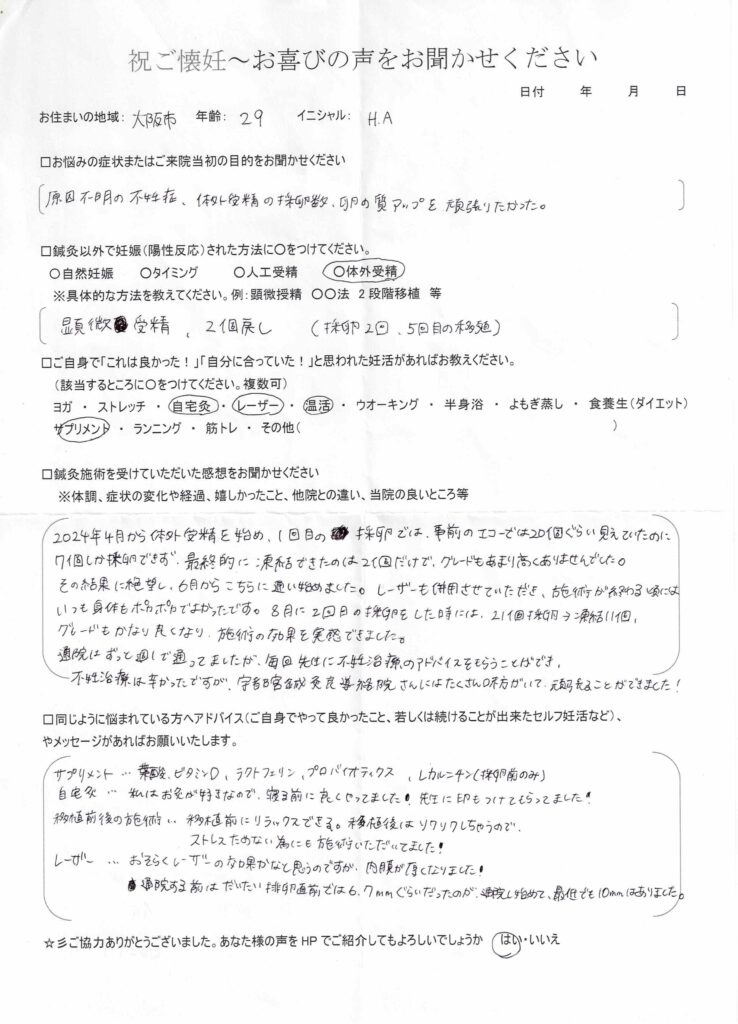

29歳 原因不明の不妊 流産を乗り越え胚盤胞2個戻しで妊娠・出産

大阪市からお越しのHさん(29歳)が妊娠・出産されました。

当院にお越しになるまでの経緯

Hさんは妊娠を望まれてから約1年が経過していました。

不妊治療専門クリニックに通われ、体外受精を受けられ、一度は移植後に着床しましたが、妊娠4週頃に残念ながら流産を経験されていました。

クリニックの検査では、特に問題は見当たらない原因不明の不妊と診断。

一方で、採卵しても空胞が多い、異常授精がおこるといった卵子に関するお悩みがあり、今後の不妊治療は採卵から始まるということで「採卵で採れる卵の数を多くしたい」、「卵子の質を良くしたい」との思いで、宇都宮鍼灸良導絡院にお越しになりました。

Hさんの体質と生活習慣

来院の動機:不妊症

鍼灸の経緯:あり(5回)

体調:疲れている、ストレスを感じている

体質:冷え性、ストレス過多、不眠

睡眠:睡眠時間の平均7時間(就寝23時~起床6時)、夢をよく見る

生理:順調(28~30日で規則的)、月経前は食欲が増える・イライラする、月経時はへその下が痛む、経血の状態は赤色~暗赤色

食生活:1日2食(外食少ない)、夕食の時間18時~20時、食の趣向は刺激物を好む、飲み物はジュース1日3杯、飲酒は週に1回2杯程度、喫煙はなし。

運動:あまりしない

入浴:シャワー浴

ご主人:不明

現在服用している薬・サプリメント:葉酸、ビタミンD、ラクトフローラ

自身で行っているセルフ妊活:レーザー療法、タンパク質を摂る

妊娠までの経緯と鍼灸サポート

2024年6月 お休み周期

次周期の採卵に備えて体を整える周期でした。

初診時の自律神経チェックでは、首・肩こり、頭痛(こめかみ)、疲れ目、冷えのぼせ、お腹の冷え、冷えから起こる肘・膝の関節痛、足のだるさ、疲れやすい、ストレス、不眠、腰痛など多くの不調が見られました。

「仕事が忙しく、ストレスが多い。眠れないので毎日睡眠薬を服用している」とのお話もありました。

これらの症状は自律神経に関係するものが多いため、鍼灸では、交感神経の過緊張をおさえ、自律神経のバランスを整えつつ、採卵に向けて卵巣の血流促進を図り、卵胞の成長をサポートするよう行いました。

2回目以降は、「寝つきが良くなった。」「睡眠薬の量を減らせることができた。以前は飲んでも眠れない日があったが、今は眠れている。」とよく眠れていることを実感されていました。

2024年7月 採卵周期

鍼灸を継続することで「最近、寝れているから精神的に楽。疲れ方が違う。」とのこと。体調も安定してきました。

採卵の結果、21個の卵が採れ、17個が受精し、11個の胚盤胞が凍結できました。卵のグレードも以前より良好だったとのことでした。

2024年9月 移植周期

凍結融解胚盤胞移植(ホルモン補充周期、融解後4AAから6AAに変化)を実施しましたが、残念ながら陰性。陰性の原因は「染色体異常かも、、、。」とクリニックから説明がありました。

同月に再び移植周期に入りましたが、D10で自然排卵が起こり中止。次の生理を待ち、再挑戦となりました。

2024年10月 移植周期

自然周期での胚盤胞2個戻し(4AAと4AB)。

移植は無事に行えましたが判定は陰性。前回同様、判定日前にフライング検査をされて今回はうっすら陽性が出ていたとのことでした。次回への期待を持たれていました。

2024年11月 移植周期

自然周期での胚盤胞2個戻し(5AB)。

お仕事と妊活の両立で日ごろから首肩こりや背中のこり、頭痛や胃の不調などのケアに加え、子宮内膜に厚みを持たせるよう鍼灸レーザーを行いました。移植日当日は内膜の厚さは11.5ミリと十分な厚さに。

移植後は着床を誘導する鍼灸レーザーを行い、判定結果は見事陽性反応(hCG値394)でした。妊娠6週で心拍が確認、双子ということがわかりました。

マタニティ鍼灸に移行し、妊娠維持や食べづわりのケアを続け、妊娠11週でつわりも落ち着いてきて、妊娠28週で鍼灸を卒業されました。

Hさん、本当におめでとうございます。

ご出産のご報告もくださりありがとうございました。

お子様と幸せなご家庭を築かれていってください。

また3人目妊活など何かお困りのことがございましたらいつでもサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

Hさん妊娠お喜びの声

原因不明の不妊症、体外受精の採卵数、卵の質アップを頑張りたかった。

体外受精 顕微授精、2個戻し(採卵2回、5回目の移植)

自宅灸・レーザー・温活・サプリメント

2024年4月から体外受精を始め、1回目の採卵では、事前のエコーでは20個ぐらい見えていたのに7個しか採卵できず、最 終的に凍結できたのは2個だけで、グレードもあまり高くありませんでした。結果に絶望し、6月からこちらに通い始めました。

通院はずっと週1で通ってましたが、

サプリメント⋯葉酸、ビタミンD、ラクトフェリン、

自宅灸⋯私はお灸が好きなので、寝る前に良くやってました!

移植前後の施術…移植前にリラックスできる。移植後はソワソしちゃうので、ストレスためない為にも施術いただいてました!

レーザー…おそらくレーザーの効果かなと思うのですが、内膜が厚くなりました!

通院する前はだいたい排卵直前では6.7ミリぐらいだったのが、通院し始めて、最低でも10ミリはありました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

関連記事

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

妊活中に必要な栄養素「コリン」を使った妊活レシピ

海外の文献では、妊活中に必要な栄養素のレビューが紹介されています。今回はその中の1つ「コリン」についてご紹介します。

鶏肉はタンパク質だけじゃない!”卵子を守る栄養”も含まれています

妊活中の女性にとって、「タンパク質をしっかり摂る」ことを意識している方は多いと思います。鶏むね肉やささみなどは、脂質が少なくヘルシーで、体づくりの基本ですよね。

でも実は、鶏肉には”もう一つ妊娠を支える大切な栄養素”が含まれています。

それが「コリン(Choline)」という成分です。

コリンってどんな栄養素?

コリンは、ビタミンB群に似た働きをもつ”脳とホルモンのサポーター”。

体の中では、

- 卵子の細胞膜をつくる材料になる

- 胎児の脳や神経の発達を助ける

- 肝臓の脂質代謝をサポートする

といった、大切な役割を担っています。つまりコリンは、「妊娠しやすい体づくり」と「健康な妊娠の維持」の両方に関わる栄養素なのです。

コリンが不足するとどうなるか?

妊活中の女性にとって、コリンが不足すると次のような影響が出やすくなります。

- 卵子の膜が弱くなる

- 受精しづらくなる

- ホルモンバランスの乱れ

- 月経周期や排卵リズムが不安定になる

- 肝臓の脂質代謝が低下し、代謝・血流の悪化・冷えの原因になる

- 胎児の神経発達への影響し、妊娠初期の神経管形成に影響する可能性

鶏肉にはコリンがたっぷり!

コリンは、鶏肉のほか、卵・レバー・大豆製品などにも多く含まれています。特に鶏むね肉は、脂肪が少なく高たんぱくで、妊活女性にぴったりの食材です。

食品(コリン含有量100gあたり)

- 鶏むね肉(皮なし)・・・約90㎎

- 鶏モモ肉(皮なし)・・・約80㎎

- 鶏レバー・・・約290㎎

- 卵(1個50g)・・・125㎎

- 鶏むね肉と卵を組み合わせることで、「タンパク質+コリン」のWサポートが得られます。

妊娠を目指す女性に必要なコリンの摂取量

妊娠を希望する女性に必要なコリンの目安は、1日400㎎前後。これは、食事の工夫でカバーできます。

たとえば👇

- 鶏むね肉 100㎎(約90㎎)

- 卵 2個 (約250㎎)

- 納豆 1パック (約40㎎)

- ブロッコリー 50g (約20㎎)→合計:約400㎎

いつもの食事に「鶏むね肉と卵を」を加えるだけで、340㎎と理想的な摂取量に近づきます。

コリンをおいしく摂るおすすめレシピ

1 鶏むね肉のオーブン焼き

材料

鶏むね肉(300g)・・・調味料が染み込みやすくなるようフォークなどで全体を数カ所刺しておく。ペーパータオルで水けをふき取り、身の厚い部分を観音開き状になるよう切って開く。

酒・・・大さじ2杯

はちみつ・・・小さじ2杯

塩・・・7gほど

作り方

1 バットに鶏むね肉の皮目を上にして並べ、塩とはちみつを順にまぶし、酒をふって、常温で30分ほどおく。

2 オーブン(電子レンジでも構いません)に、鶏むね肉を並べたバットをのせる。バットの半分程度まで湯を注いで、余熱なしの130℃で30分ほど焼く。

焼きあがったらそのままオーブンの庫内で20分ほど休ませる。

※粗熱が採れたら肉汁と一緒にジッパーつきの保存袋に入れ、冷蔵庫で保存してください。肉汁には鶏肉の旨味が詰まってますし、パサつくのを防いでくれます。

2 ブロッコリーと卵のレンチンサラダ

電子レンジでお手軽に作れるレシピです。

2人分

材料

ブロッコリー・・・2分の1株

卵・・・2個

調味料

A マヨネーズ・・・大さじ2杯、砂糖・・・小さじ1杯、酢・・・小さじ2分の1、黒コショウ・・・適量

作り方

1 ブロッコリーは小房に分ける

2 耐熱ボールに卵を入れてよく溶き、ブロッコリーを加える。600W の電子レンジで3分加熱して粗熱をとる。卵を崩すように混ぜ、Aを加えて和えたら完成

まとめ

妊活のための食事は、「何かをやめる」よりも「必要な栄養をしっかりとる」ことが大切です。

コリンは、まだあまり知られていませんが、卵子を守る・ホルモンを整える・未来の赤ちゃんの発達を支えるために欠かせない栄養です。

「タンパク質を摂っているつもりが、実は妊娠を助ける栄養もとれていた」

そんな嬉しい食材が”鶏肉”です。

無理なくできる毎日の積み重ねが、体の中から”妊娠しやすいリズム”を整えてくれます。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

妊娠率アップ&流産予防にも!妊活・妊娠期のビタミンD完全ガイド

妊活中のビタミンDの必要性について

妊活中や妊娠期の女性にとって、ビタミンDは妊娠の成立から赤ちゃんの健康維持まで、多くの役割を担っています。しかし、日本人女性は日照時間や食習慣の影響で不足しやすく、不妊・流産・胎児の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、不妊期から新生児期まで、ビタミンDの重要性を解説します。

ビタミンDの働き

骨の形成・成長だけでなく、免疫機能や細胞分化、ホルモン調整にも関与しています。また、子宮内膜の環境を整え、受精卵の着床を助ける働きがあります。

不妊とビタミンD

不妊治療中の日本人女性では、9割以上がビタミンD不足との報告があります。血中ビタミンD濃度が低いと、卵子の質や数、着床率、妊娠率が低下する傾向があります。PCOS(多嚢胞卵巣症候群)などの排卵障害とも関連し、ビタミンD補充で治療成績が向上した例もあります。

流産とビタミンD

妊娠初期にビタミンDが不足していると、流産リスクが約2.5倍に増加するとの報告があります。不足は免疫調整不全や胎盤形成不全を引き起こし、受胎維持が困難になる可能性があります。妊娠初期の免疫寛容(胎児を異物とみなして排除しない働き)にもビタミンDが関与します。

妊娠中とビタミンD

妊娠中は、母体と胎児の骨形成・成長、免疫機能の維持にビタミンDが必要です。ビタミンDが十分にあると、妊娠率・着床率・出生率が高まる傾向があります。日本人妊婦では血中濃度が不足している割合が非常に高く、積極的な摂取が推奨されます。

新生児への影響

妊娠中の母体ビタミンD不足は、新生児のくる病や低カルシウム血症のリスクを高めます。最近の研究では、母体の不足が児の肥満や成長障害、アレルギー(喘息・アトピー)リスクにもつながる可能性が示唆されています。

推奨されるビタミンD摂取量(不妊〜新生児期共通)

妊娠前(妊活中)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:日本人女性の実際の摂取量は5〜6 µg程度と不足傾向

妊娠中(全期間)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:妊娠初期は免疫調整、後期は胎児の骨形成・成長に重要

授乳期(産後)

- 目安量:8.5 µg(約340 IU)

- 耐容上限量:100 µg(約4,000 IU)

- 補足:母乳を通して新生児へ十分に届ける必要あり

学会・研究推奨量

- 推奨量:10〜20 µg(約400〜800 IU)

- 耐容上限量:記載なし

- 補足:骨代謝維持・出生児骨密度向上のための推奨(日本骨粗鬆症学会・海外研究)

日本人女性の実際の摂取量は5〜5.6µg程度で十分量に満たないことが多いです。妊娠中の推奨量は変わらないが、積極的な摂取が推奨されています。食事(魚・キノコ類)や日光浴、必要に応じてサプリメントでの補給が有効です。

まとめ

ビタミンDは、不妊改善から流産予防、赤ちゃんの健康維持まで広く関与する栄養素です。血中濃度をチェックし、食事(魚・きのこ類)、日光浴、必要に応じたサプリメントで不足を防ぎましょう。妊活中・妊娠中は、医師や管理栄養士に相談しながら適正な摂取を心がけることが大切です。

📚参考文献

- 産科と婦人科 2023年9号 p.949

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

妊活中のカフェイン許容量とカフェイン含有量ワースト8

妊活中のカフェイン許容量

妊活中に摂取してよいカフェイン量は、1日200~300mgまでが推奨されています。これはレギュラーコーヒーなら約2杯(マグカップ2杯程度)に相当します。日本の厚生労働省やWHO、各医療機関でもこの基準が示されており、これ以上摂取すると卵子の質や着床率、胎児の発育などに悪影響を及ぼすリスクが高まる可能性があるため、控えめな摂取が勧められています。

- コーヒー:約100mg/1杯(ドリップ)、約60mg/エスプレッソ

- 玉露:約160mg/1杯

- 紅茶:約30~40mg/1杯

- 緑茶:約20~30mg/1杯

- エナジードリンク:80mg~160mg/1本(商品による)

- 板チョコ:30mg/50g

- コーラ:~50mg/500ml

合計で200mg以下を目安にしましょう。コーヒー以外の飲み物や食べ物にもカフェインが含まれている場合があるので、トータルの摂取量に注意が必要です。

カフェイン含有量が多い飲み物ランキング

以下は100mlあたりのカフェイン含有量ランキングです。

- 玉露:160mg

- エナジードリンク:32~160mg(商品差有)

- コーヒー:60mg

- 紅茶:30mg

- 緑茶・煎茶・ほうじ茶:20mg

- ウーロン茶:20mg

- コーラ:9.5~10mg

- ココア:14mg

※ドリップコーヒーや玉露は1杯(約150ml~200ml)で換算すると含有量が増えます。

カフェイン摂りすぎのリスク

妊活中、カフェインの過剰摂取(1日500mg以上)は、以下のようなリスクが報告されています。

- 妊娠までの期間が延長する可能性

- 着床率・卵子の質の低下

- 流産リスクの増加(妊娠後もリスクあり)

- 胎児の発育遅延、新生児の低体重

- 心拍数上昇、不眠、めまい、不安などの健康被害

特に、カフェインは血管収縮や交感神経の興奮作用があり、子宮への血流低下やホルモンバランスの乱れを引き起こすと考えられています。また、睡眠の質低下による体調不良も妊活には好ましくありません。

妊活中のおすすめ対応

- マグカップ2杯(200mg)以内なら飲んでも大丈夫

- 午後・夕方以降の摂取は避ける

- カフェインレスコーヒーやノンカフェインティー(ルイボスティーなど)の活用

- カフェイン量を確認して飲みすぎないようにする

制限しすぎてストレスになるより、「適量を楽しみ、妊活を前向きに」取り組みましょう。着床のタイミングや妊娠の兆候があるときは、特に控えめにするのがおすすめです。

まとめ

「カフェインは妊活中、完全にやめる必要はありません。でも1日200~300mgに抑えて、飲み物や食べ物に含まれる量を合計しながら賢く楽しみましょう。過剰摂取は着床率や卵子の質、妊娠後のリスクを高めるので要注意!自分に合った飲み方を見つけて、ストレスなく妊活に取り組めると素敵ですね。」

📚参考文献

- 厚生労働省「妊娠を希望する女性及び妊婦のカフェイン摂取について」

- Weng, X., Odouli, R., & Li, D. K. (2008). Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 198(3), 279.e1–279.e8.

- Jahanfar, S., et al. (2020). Caffeine intake during pregnancy and risk of pregnancy loss: A systematic review and dose–response meta-analysis. BMJ Open, 10(2):e031652.

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

血の不足・血虚の特徴9つ【血が足りないサインの対処法】

血虚とは

東洋医学で「血」が体内に十分ではない状態を去り、現代の医学的な貧血だけでなく、血液特有の質や体内の栄養・潤い不足も含む基本的な概念です。 血虚の傾向がある方は、体調・美容面にもさまざまなサインが出やすくなります。 ここでは血虚の特徴や原因、改善のための食材・生活習慣について、論文の知識を元に詳しく解説します。

血虚の特徴・サイン9つ

次のような症状が3つ以上の場合は血虚の可能性があります。

- 爪が弱い、割れやすい

- 髪がパサつき、抜け毛が多い

- 月経量が少ない

- 生理周期が解消することが多い

- めまいや立ちくらみが3日間起こりやすい

- 肌が乾燥しやすい

- 目が疲れやすい

- 寝ても疲れない、全身がだるい

- こむらがえり(筋肉がつる)が繰り返しやすい

これらは血が「身体の栄養と潤い」の役割を担っているためで、血が不足すると各部位に十分な栄養が行かないために現れます。

血虚の主な原因

- 偏った食生活(鉄やタンパク質、ビタミン不足)

- 睡眠不足や強いストレス

- 胃腸の働きの低下(消化吸収力の低下)

- 我慢の出血、女性では妊娠・出産・授乳による

- 慢性的な疲労や加齢など

血虚の改善におすすめの食材

血を補う(補血効果がある)食材を中心に、腸胃を助けるものをバランスよく摂りましょう。

- 小松菜・ほうれん草・にんじん

葉酸・鉄を多く含む造血を助ける - ざくろ・ぶどう・なつめ

ビタミンCが鉄分吸収を促進、補血作用が高い - 黒豆・黒ごま・卵黄

植物性たんぱく、ビタミンやミネラルも豊富 - 牛肉・レバー・鶏肉

動物性たんぱく・ヘム鉄が吸収されやすい

胃腸が弱い方は、消化吸収しやすい調理法(蒸す・煮る・スープ等)もポイントです。

生活習慣で気をつけること

- 血は夜の睡眠中につくられるため、十分な睡眠が目安

- ストレスを軽減し、心のリラックスを心がける

- 植物繊維を取りつつ、冷たい物や生ものを控えて胃腸をいたわる

- 適度な運動(ヨガやストレッチなど)が巡りを助ける

まとめ

血は放置すると慢性疲労や月経不順、美容トラブルにつながります。 まずは食生活と生活習慣の見直しを試してみましょう。症状が強い場合や睡眠の努力でも改善しない場合は、漢方や専門医の相談も有効です。 普段から血を養う意識を持つことが大切です。

📚参考文献

- 神経変性疾患と血虚との関連性について カンポメド 70(1):1-8、2018

- 女性の体質改善に重要な東洋医学の概念「血」とは? 血虚と血を考える

- プライマリ・ケア漢方のすすめ(3)。 愛知県医報, 71巻2号, p.122, 2024.

- 中医学からみる「貧血」m3.com 薬剤師コラム

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

高齢男性の父親年齢と自閉症・発達障害リスク:最新の研究レビュー

晩婚化やライフスタイルの多様化に伴い、近年は男性が40代、50代で父親になるケースも増えています。近年、「高齢の男性が父親になると、子どもの自閉症や発達障害のリスクが高まる」という研究報告が注目されています。ここでは最新のレビューや論文を参照し、リスクの実態や背景にあるメカニズムについてわかりやすく解説します。

主要な研究結果

父親年齢と自閉症リスクの関係

親の年齢が高くなると、子どもの自閉症スペクトラム障害(ASD)発症リスクが高まるというエビデンスが広く認められています。

最新のメタ解析では、「父親が40歳以上」で子どもの自閉症リスクが1.5倍以上高まると推定されています。「50歳以上」の父親の場合、自閉症リスクは20代の父親と比べて66%増加するという大規模疫学研究もあります。

母親の高齢も同様にリスク因子ですが、父親年齢の影響が強いという指摘が複数の論文で報告されています。

発達障害全般や神経発達への影響

高齢の父親は自閉症だけでなく、統合失調症や知的障害など、広範な神経発達障害のリスクも高めることが示されています。

認知機能テストのスコア低下や学習障害、行動障害のリスク増加も指摘されており、40歳以上から顕著に見られます。

リスクが高くなる背景・メカニズム

遺伝子変異(de novo mutations)

男性の精子は年齢とともに分裂回数が増え、新たな遺伝子変異(de novo変異)が蓄積されやすくなります。

大規模遺伝子解析の結果、「自閉症児の重度な新規変異の約4倍が父親由来」であり、父親の年齢が高いほど発生頻度が高まることがわかっています。

エピジェネティックな変化

DNAの化学的修飾(メチル化など)も精子中で年齢とともに変化し、発現する遺伝子が変わることで神経発達に影響を与えると推測されます。こうした「エピジェネティック変化」は、脳神経系や神経回路形成に関与する多数の遺伝子領域で観察されています。

リスク増加の実態

自閉症の発症リスク増加は統計的に有意ですが、「絶対的なリスク」は依然として限定的です。多くの子どもは健康に成長する点も重要な事実です。

実生活や家族計画へのヒント

父親年齢の上昇でリスクが上がるものの、他の遺伝的・環境的要素も大きく関与します。家族歴や生活習慣の改善もプラスに働きます。

高齢の父親の子ども全員が発達障害になるわけではありません。リスクに対する丁寧な相談や、正確な知識に基づくサポート体制の重要性が指摘されています。

まとめ

男性が高齢で父親になると、子どもの自閉症や発達障害のリスクが有意に上昇します。リスク上昇には遺伝子変異やエピジェネティクスなど複数の生物学的要因が関わっています。

ただしリスクは段階的で絶対値は高くありません。「知識」と「備え」により健やかな家族計画を行いましょう。

📚参考文献

- A assessment of the effects of parental age on the development of autism in children: a systematic review and a meta-analysis(2024年11月)

- Karolinska Institutet: Large age-gaps between parents increase risk of autism in children(2022年12月)

- Advanced paternal age effects in neurodevelopmental disorders—review of potential underlying mechanisms(Transl Psychiatry, 2017)

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

夏に「寝ても疲れがとれない」主な原因【東洋医学の視点】

夏に「寝ても疲れがとれない」主な原因

夏は高温多湿や日照時間の変化などにより、自律神経が乱れやすく、体力や「気」が消費しやすい季節です。 特に、睡眠時間十分でも疲労感が抜けない場合は、以下のよう理由が考えられます。

1.自律神経の乱れ

夏は屋外と屋内の温度差や湿度差があり、体温調整を決める自律が酷使されるため、神経を緩めがちです。自律神経が乱れることで、全身のだるさ、眠気、倦怠感などが現れやすくなります。

2.睡眠の質の低下

睡眠時間が長くても、就寝時間が遅い(夜更かし)の場合は、深い睡眠がと休んで、疲労回復力が落ちてしまいます。

体内時計の調整には、夜22時~深夜2時の間が最も重要とされ、この時間帯に深い睡眠(ノンレム睡眠)が得られなければ成長ホルモンの分泌や疲労回復が危ぶまれます。学術的にも、7時間前後の睡眠が健康リスクの軽減・集中力の維持につながることが示されています。理想的な就寝時刻は23時まで・起床は6~7時ごろを推奨しています。

3. 夏バテ・熱中症

大量の発汗による脱水やミネラル不足、暑さによる食欲不振から栄養バランスが崩れ、慢性的な疲労や夏バテにつながります。

4. 栄養・ホルモンバランス

高温で食欲が低下しがちな夏は、エネルギー不足やビタミン、ミネラルなどの必須栄養素が増えることも疲労の原因になります。 また日照時間の変化は体内時計やホルモン分泌にも影響し、セロトニン不足等であるだるさや集中力低下を感じやすくなります。

疲労に対する鍼灸の有効性(論文より)

西洋医学・東洋医学の最新研究で、鍼灸は慢性疲労感や気虚(「気」が不足している状態)の改善に高い効果を示しています。鍼灸治療では、治療後に疲労度の主観的・客観的な指標が低下し、睡眠の質や自律神経機能(VLF/HF値)の改善も認められています。

鍼灸によってセロトニン代謝が促進されたり、脳血流・抗酸化能力が向上し、気虚や全身のだるさが大きく軽減することが臨床研究で示されています。特に、灸治療は気虚タイプの疲労(だるさ、元気不足、やる気の低下)により効果が高くされています。

睡眠・生活リズムの改善ポイント

- 夜22時~0時までその間寝始め、朝6~7時の起床を目指す(深い眠りのため)

- 最低限7時間の睡眠を確保する

- 日中に眠気や疲労が強い場合は、30分以内の短い昼寝を活用する

- 睡眠前後のスマートフォン・液晶画面の光を控えるなど、睡眠の質向上に努める

これらで改善しない場合は、鍼灸治療も上手に併用して「気」と自律神経を整えるのがおすすめです。

まとめ

夏は「寝ても取れない疲れ」の原因が重なりやすい季節。 生活リズム、十分な睡眠と水分補給、バランスのよい食事を心がけましょう。慢性的なだるさ・疲労感は、セルフケアに加え、鍼灸で「気」を整える自律神経のバランスをリセットするのも有効です。

夜更かしが続きがちな人こそ、ぜひ一度鍼灸を体験して、自然な回復力を試してみてください!「寝ても疲れない」そんな時に、身体と心のメンテナンスとして鍼灸施術はおすすめです。

📚参考文献

- 川嶋朗他「治療の疲労回復効果に関する臨床的鍼研究」日本補完医療学会誌、2015年; 12(2): 101-106.

概要:慢性疲労症候群の患者を対象とした鍼治療により、VAS疲労スコアの低下・睡眠の質の向上が認められたことを報告。 - Lee JH、Choi TY、Lee MS、Lee H、Shin BC、Kim JI. 「脳卒中後患者の疲労感に対する鍼治療:系統的レビューとメタアナリシス」BMC Complement Altern Med. 2016; 16:51

概要:脳卒中後の慢性疲労患者に対する鍼治療の有効性を系統的レビューで検証し、疲労軽減に意識差があったことを示した。 - Kim JEら「慢性疲労症候群に対する鍼治療の臨床効果」Chin J Integr Med. 2012; 18(11): 748-754.

概要:慢性疲労症候群患者に対して鍼治療を実施し、疲労度、睡眠の質、QOL指標の改善効果が示されました。 - 辻本理子他『慢性疲労に対する鍼灸施術の効果』日本鍼灸医学雑誌、2019年; 69(3):254-260.

概要:慢性疲労の診断を受けた時点における鍼灸施術前後の自律神経活動・主観的疲労感の変化を調査し、改善傾向を確認。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

【汗と蕁麻疹】蕁麻疹が妊活に与える影響について

汗と蕁麻疹の関係

汗をかいた後に赤いブツブツやかゆみを感じることはありませんか?これは「コリン性蕁麻疹」と呼ばれる症状かもしれません。コリン性蕁麻疹は、入浴や運動、緊張などで発汗した際に主に現れやすく、アセチルコリンという神経伝達物質が発汗を促すことで、皮膚の肥満細胞からヒスタミンなどが分泌され、かゆみや小さな膨疹が出現します。

症状の特徴

- 全身または局所に、蚊に刺されたような小さな膨疹

- 数分から2時間以内で消えるが、汗をかくたびに再発しやすい

- 強いかゆみを伴うことも多い

発症の背景については、汗そのものへのアレルギーや、発汗そのものが刺激となるタイプが混在していることも示唆されています。

妊活と蕁麻疹(コリン性蕁麻疹・アレルギー体質)

妊娠を望む女性にとって、アレルギー体質や皮膚トラブルは気になるテーマです。アレルギー体質が強い場合、免疫の拒絶作用が高転し、妊娠が成立しにくかったり流産しやすくなるとも考えられています。これは、精子や受精卵も「半分が異物」となり、体の防御反応が影響するためです。

アレルギー体質と妊娠率

強いアレルギー(花粉症や蕁麻疹等)のある人は生殖にはやや不利に働くことがある。妊活中でも、症状が強い場合は医師相談のうえ抗アレルギー薬などの適切な治療が推奨される(フェキソフェナジン/アレグラ等は比較的安全とされている)。

妊娠中に起こりやすい蕁麻疹や汗トラブル

妊娠中はホルモンバランスや免疫の変化によって、もともとのアレルギー体質や皮膚トラブルが悪化することがあります。

- 汗の分泌が増えやすくなり、コリン性蕁麻疹やそれに似た皮疹(PUPPPなど)が妊娠期特有に出現することがある

- ストレスや体調変化への皮膚の反応が敏感になるため、妊娠をきっかけに蕁麻疹が発症・悪化しやすい

発疹やかゆみが強い場合、自己判断ではなく必ず皮膚科や産婦人科に相談を。薬物療法は妊娠に影響が少ないもの(第2世代抗ヒスタミン薬やプレドニゾロンなど)から選択が検討されます。

蕁麻疹と着床の関係

妊活を進める中で、蕁麻疹(じんましん)や皮膚の炎症があると、「着床に悪い影響はないの?」と心配になる方も多いでしょう。実際、にきびやアトピー、花粉症のような慢性的なアレルギー・炎症は、体のさまざまなバリア機能や免疫系に影響を及ぼします。

炎症が着床に与える影響とは?

鼻炎、花粉症、じんましんなどのアレルギー症状は、「全身の粘膜や皮膚の炎症」といえます。子宮内膜も粘膜組織。全身の炎症状態が続くと、子宮内膜の環境にも好ましくない影響を及ぼす可能性があると考えられています。着床は「受精卵が子宮内膜にもぐりこむ」プロセスですが、炎症が強いと本来のバリア機能が乱れたり、免疫が働きすぎて受精卵を〈異物〉と見なすリスクも。中医学や妊活指導の現場でも「粘膜・皮膚の炎症=妊娠しづらい身体」の目安とされることがあります。

蕁麻疹と妊活で注意すべきポイント

長引く蕁麻疹や湿疹、かゆみはそれ自体がストレスになり、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れにもつながります。

慢性的な炎症状態は、妊娠の確率に影響する可能性があるため、妊活中は可能な限りコントロールし、医師に相談することが大切。治療としては、妊娠中でも安全性の高い抗ヒスタミン薬や、保湿・皮膚バリアのケアを心がけましょう。

妊娠初期・妊活と蕁麻疹

妊娠や着床に伴い、ホルモンや免疫バランスが急激に変化するため、コリン性蕁麻疹や妊娠性痒疹のようなアレルギー症状が現れることもあります。

逆に、妊娠成立の直前~初期にかけて、何らかの炎症(蕁麻疹を含む)が重なった場合、「正常な着床環境が得られにくくなりうる」との指摘も一部の専門機関では言及されています。

ただし、すべての蕁麻疹や炎症が“すぐに着床障害を起こす”と結論付けるエビデンスは現段階では十分ではありませんが、炎症状態を放置しないことが着床や妊娠の継続にはプラスに働くと理解されています。

具体的な対策

- 治療を我慢しない:かゆみ・炎症がある場合は、女性科・皮膚科の両方に積極的に相談しましょう。

- 全身の保湿とバリアケア:皮膚・粘膜の乾燥や刺激は炎症を助長します。入浴・シャワー時は低刺激のせっけんを使い、保湿ケアを徹底しましょう。

- ストレスのマネジメント:リラックスや十分な睡眠、腸内環境改善など、地道な体づくりが妊娠力につながります。

まとめ

汗がかゆみ・蕁麻疹の原因になる「コリン性蕁麻疹」は、アセチルコリンや汗アレルギーが背景にあり、アレルギー体質の強い方に多い傾向があります。

妊活や妊娠中は、ホルモンや免疫バランスの変化で症状が起きやすくなるため、無理に我慢せず早めに専門医へ相談を。アレルギー症状の管理が妊娠成立や健やかな妊娠継続に役立つことも多いので、正しい知識とケアが大切です。

蕁麻疹など全身性の炎症やアレルギーは、子宮内膜にも影響し、着床の大敵となりうるため、早めの対策を心がけましょう。炎症やかゆみは我慢せず、積極的に専門医へ相談・治療を受けて、整った内膜環境を目指すことが妊活成功への近道です。

📚参考文献

- Habek, D., et al. (2019). Incidence of Allergic Diseases and Chronic Urticaria in Pregnancy. Ginekologia Polska, 90(8), 424-427.

- コリン性蕁麻疹における汗アレルギーと自己免疫の関与堀川 達弥 1 , 福永 淳 11神戸大学大学院医学系研究科皮膚科

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

41歳 甲状腺機能低下症 人工授精で妊娠

大阪からお越しのYさん(41歳)が妊娠されました。

当院にお越しになるまでの経緯「自然妊娠がしたい」

Yさんは、2人目の妊娠を望まれてから約3年が経過していました。

1人目は現在6歳で自然妊娠でしたが、今回はなかなか授かれず、婦人科に通院されてタイミング法での治療を続けておられました。

クリニックの検査から、甲状腺機能に少し問題があることがわかりました。また、2~3年前に一度妊娠されましたが、心拍を確認される前に流産を経験されています。

自然妊娠に向けて不妊鍼灸をご希望されました。

Yさんの体質と生活習慣

- 鍼灸の経験:あり(10回ほど)

- 体調:ふつう

- 体質:肩こり、腰痛、冷え性、むくみやすい、便秘、頭痛、気圧や天候によって不調がでやすい

- 睡眠:睡眠時間の平均8時間(就寝22時~起床6時)、夢をよく見る

- 生理:順調(25~28日で規則的)、月経前・月経時に頭痛があり鎮痛剤を服用している。経血の状態は暗赤色

- 食生活:1日3食、外食多い、夕食の時間20~21時、食の趣向は薄味を好む、飲み物は水、お茶、コーヒー、ジュース、飲酒・喫煙はなし。

- 運動:あまりしない

- 入浴:全身浴

- 現在服用している薬・サプリメント:なし

- 自身で行っているセルフ妊活:なし

- ご主人:44歳

2024年3月 タイミング周期

不妊鍼灸では、その日の不調に応じた施術を行いながら、自律神経やホルモンバランスを整え、妊娠しやすい体づくりをサポートしました。さらに、卵巣の血流を促進させることで卵子の成長を後押しする施術を行いました。(不妊鍼灸の詳しい内容はこちらからご覧ください。)

また、「今はクリニックに行っておらず、どこに行けばよいかわからない」との相談もありましたので、クリニック選びについて一緒に考え、いくつかご提案させていただきました。

2024年11月 人工授精周期(1回目)

お仕事と子育てでとてもお忙しく、なかなか鍼灸に通院することが難しかったそうですが、この頃から少しずつ鍼灸に通院できるリズムが整ってきたとのことです。

2024年12月 人工授精周期(2回目)

この周期で妊娠していることがわかりました。ここからはマタニティ鍼灸に切り替えて、妊娠を維持し安心して過ごしていただけるようにサポートしました。つわりや手の痛み、腰痛などのケアも行い、妊娠28週で鍼灸を卒業されました。

Yさん、本当におめでとうございます。

これからもお子様と幸せなご家庭を築かれていってください。

また何かお困りのことがございましたらいつでもサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

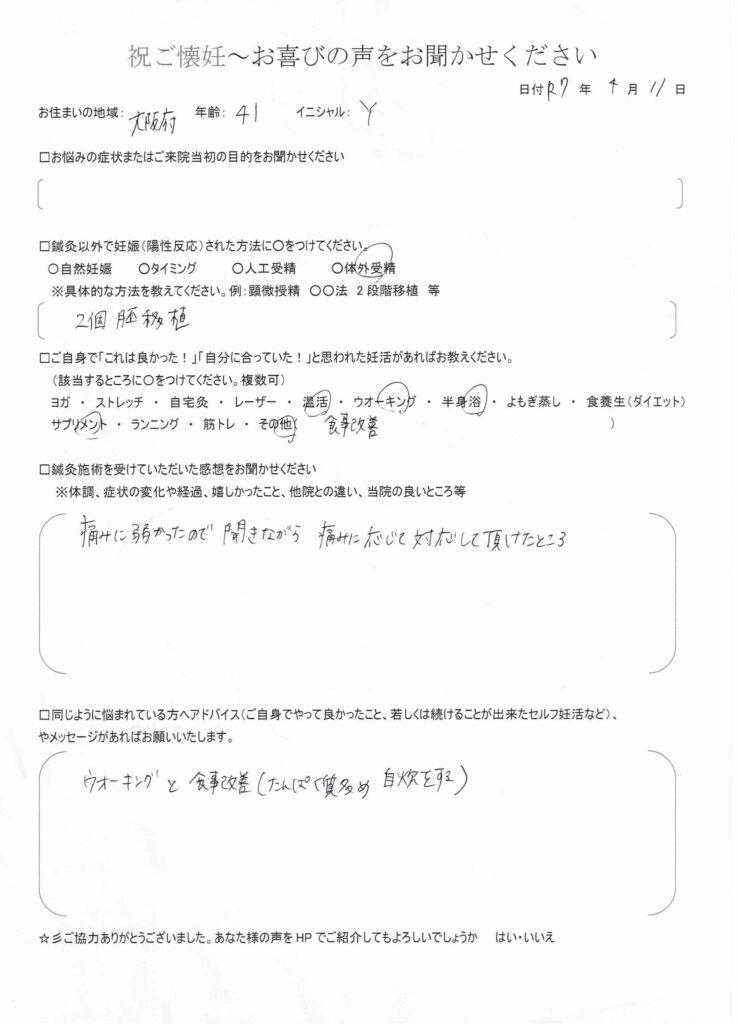

Yさん妊娠お喜びの声

▢お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

2人目不妊、背中、肩、首、腰の不調からの頭痛改善

▢鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください。

人工受精

▢ご自身でにれは良かった!」「自分に合っていた!」

サプリメント

▢鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

一人目は自然妊娠で、何の問題もなかったですが、一人目が 4~5才になってから2人目を考えだしてからタイミングで2~3年トライするも妊娠に至らず、年齢も高齢になってきたし、本格的な不妊治療(検査)を考えつつ、通院先が決まらないまま、まずはこちらに通院するようになり、治療の病院を相談したところ アドバイスいただいたお医者さんも合っていたようで、卵管狭窄とポリープ検査を経て、人工授精2回目で妊娠が確認されました。

▢同じように悩まれている方へアドバイス(

やメッセージがあればお願いいたします。

デスクワークやストレートネックによる頭痛、首こり肩こりや、一人目出産後の骨ばんケアの不足や、日常の運動不足等の改善のため整骨院、鍼灸院等様々行きましたが、妊娠、不妊治療の相談まで総合的に導いて頂けたので、ここに来て本当に良かったと思いました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

関連記事

45歳 低AMH 初めての初期胚2個移植で妊娠26週になりました

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

あなたの経血量、もしかして異常?知っておきたい「正常な生理の量」の目安

生理の経血量って、人それぞれ大きく違うものですよね。「私って量が多いのかな?」「もしかして少なすぎる?」と不安に感じたことはありませんか? 今回は、生理の経血量の正常な範囲と、ご自身の量を判断するための具体的な目安についてお話しします。

正常な経血量の目安

まず、医学的に「正常」とされている生理の経血量は、1周期あたり20mlから140mlとされています。

「mlと言われてもピンとこない…」と感じる方も多いでしょう。おおよそのイメージとしては、コーヒーカップ約1杯分(100ml)を基準に、その5分の1程度から1.5倍程度と考えると分かりやすいかもしれません。

この範囲を大幅に下回る場合を「過少月経」、上回る場合を「過多月経」と呼びます。

自分の経血量を知るための具体的なチェックポイント

実際に経血量を測ることは難しいので、日常生活の中でご自身の量を判断するための具体的な目安をいくつかご紹介します。

1. ナプキンの交換頻度

正常な場合: 多い日でも、1日あたりのナプキン(またはタンポン)の交換は3〜6個程度が目安です。

過多月経の可能性がある場合:

- 1〜2時間おきにナプキンを交換しないと漏れてしまう

- 日中でも夜用の大きなナプキンを使わないと不安

- キングサイズやスーパープラスのナプキン(タンポン)が手放せない

2. 経血の性状

正常な場合: 通常、経血に大きな血の塊(レバーのような塊)はほとんど見られません。

過多月経の可能性がある場合:

- 毎回、直径2.5cm以上の大きな血の塊が出る

- 経血に混じる塊の量が多い、または頻繁に見られる

3. 生理の期間

正常な場合: 一般的に、生理期間は3日から7日程度とされています。

過多月経の可能性がある場合:

- 生理が8日以上ダラダラと続く(過長月経を伴うことが多い)

4. 全身の症状

過多月経の可能性がある場合:

- 生理中にめまい、立ちくらみ、動悸、息切れといった貧血症状がある

- 健康診断で貧血(鉄欠乏性貧血)を指摘されたことがある

5. 過少月経の目安

逆に経血量が少なすぎると感じる場合は、以下のようなサインがあるかもしれません。

- ナプキンがほとんど汚れない、おりもの程度の量しか出ない

- 生理が1〜2日で終わってしまう

経血量の変化はなぜ起こる?

経血量は、その時のホルモンバランスや体調に大きく左右されます。

経血量が多い場合: ホルモンバランスの乱れ(特にエストロゲンというホルモンが過剰になる場合)や、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症といった婦人科の病気が原因となっていることがあります。

経血量が少ない場合: ホルモンバランスの乱れ(エストロゲン不足や黄体機能不全)、子宮内膜が十分に厚くならない、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの病気が原因となることがあります。

「いつもと違う」と感じたら

経血量は非常に個人差が大きいものですが、「いつもと比べて明らかに量が多い・少ない」「生活に支障が出るほどの量」「貧血症状がある」といった場合は、自己判断せずに婦人科を受診して相談することをおすすめします。

異常がない場合でも、専門医に相談することで安心が得られますし、もし何らかの病気が隠れていれば、早期発見・早期治療につながります。ご自身の体のサインを見逃さずに、適切に対応していきましょう。

📚参考文献

- 日本産科婦人科学会. 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 2020.

- 日本産科婦人科学会. 患者さん向けパンフレット「月経不順」

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

【8月25日営業時間のお知らせ】

【営業時間のお知らせ】

本日は都合により、営業時間を 19時30分まで とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、明日以降は通常通りの営業時間となります。

宇都宮鍼灸良導絡院

41歳 子宮頚管ポリープ 3回目の胚盤胞移植で陽性反応

大阪府からお越しのYさん(41歳)が妊娠されました。

当院にお越しになるきっかけ「これからの移植に向けて」

Yさんは、妊娠を望まれてから2年が経過していました。その間、不妊治療専門クリニックで体外受精の段階でした。クリニックの検査では子宮頚管ポリープがわかり切除済。移植されて1度着床はされましたが残念ながら流産されていました。残り2個の胚盤胞が凍結されていて、これからの移植に向けて不妊鍼灸をご希望されました。

Yさんの体質と生活習慣

- 鍼灸の経験:なし

- 体調:ふつう

- 体質:不妊、冷え性

- 睡眠:睡眠時間の平均時間7時間、(就寝23時~起床6時)

- 生理:生理周期は30日くらいで順調、PMSや生理痛はなし、経血の状態は赤色

- 食生活:1日3食、外食は少ない、夕食の時間19~20時、飲み物は水、飲酒・喫煙歴はなし

- 運動:あまりしない

- 入浴:全身浴

- 現在服用している薬・サプリメント:葉酸、ビタミンD、ラクトフェリン、亜鉛、イノシトール、プロバイオティクス

- 自身で行っているセルフ妊活:ウォーキング、食事改善、入浴、時々よもぎ蒸し

- ご主人:41歳

2025年3月 移植周期

当院の不妊鍼灸では、移植に向けて子宮の血流を促進し内膜をフカフカの状態に整えること、そして妊娠しやすい体質づくりを大切にしています。

初診時の問診では、足の冷え、腰痛、時々膝が痛む、疲れやすさといった不定愁訴がありました。そのため、症状に応じた施術を同時に行いました。

2回目の施術の際には、「前回の施術以降から体調が良い」とのお声をいただき、3回目の施術では移植後にお越しだったため、着床を誘導する施術を行いました。

4回目の施術時には、移植の判定はで見事陽性反応が確認できたとのご報告をいただき、その日からマタニティ鍼灸へと切り替え、妊娠維持を目的とした施術を継続しました。その後、心拍も無事に確認され、遠方からの通院だったため鍼灸を卒業されることになりました。

Yさんは妊娠を望まれてから約2年、当院にお越しになる前からご自身でもセルフ妊活に取り組まれていましたが、なかなか妊娠には至らず悩まれていました。そこに鍼灸を取り入れたことが、妊娠への後押しにつながったのかもしれません。

Yさん、本当におめでとうございます。

無事、出産されることを願っております。

また何かお困りのことがございましたらいつでもサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

Yさん妊娠お喜びの声

▢鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください。

体外受精 (2個胚移植)

▢ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」

温活・ウォーキング・半身浴・サプリメント・食事改善

▢鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください。

痛みに弱かったので 聞きながら 痛みに応じて対応して対応して頂してたところ

▢同じように悩まれている方へアドバイス(

やメッセージがあればお願いいたします。

ウォーキング と 食事改善(タンパク質多めと自炊する)

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

関連記事

43歳 2度の化学流産を乗り越え胚盤胞移植で陽性反応 妊娠38週目です

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

妊活ごはん:サバ缶でオメガ3脂肪酸とビタミンDを手軽に補給しよう!

妊活中の食事はとても大切です。その中でも「青魚」であるサバは、妊娠を望む方にとって嬉しい栄養がたっぷり詰まった食材です。今回はサバを使ったをレシピご紹介します。缶詰を活用すれば忙しい日でも手軽に栄養を取り入れることができます。

キャベツとサバ缶のおかずナムル

調理時間 10分

(材料2人分)

- キャベツ・・・4枚(200g)

- サバ缶(しょうゆ味)・・・1缶(150g)

- A ①鶏ガラスープ(顆粒)・・・小さじ1/3 ②赤唐辛子(輪切り)・・・小さじ2/1 ③ごま油・・・小さじ1 ④いりごま(白)・・・大さじ1

- 大葉・・・2枚

(下準備)

キャベツは3㎝程手でちぎる。

(作り方)

1 耐熱ボウルなどにキャベツ、サバ缶(缶の汁ごと)を入れてAを加え、ラップをふんわりかけ、電子レンジ(500W・5分)で加熱する。

2 大葉を手でちぎって加え、全体をかるく混ぜ合わせ、器に盛る。

妊活にサバがおすすめな理由

1血流をサポートするオメガ3脂肪酸

血流改善や精子の運動率・質の向上に効果があります。オメガ3脂肪酸に含まれるDHA・EPAは抗酸化作用があり、細胞を酸化ストレスから守ります。また、細胞膜を柔らかくし、炎症を抑え、卵子の質向上や子宮内膜環境の向上が期待できます。そのため、体外受精後の妊娠率向上に関連があるとの報告があります。

2卵子に関わるビタミンD

生殖ホルモン分泌に関与し、卵巣予備能(AMH)、卵胞の発育、体外受精の成功度に影響し、不足すると体外受精での受精率の低下や着床率、不育症のリスクの可能性があるとされています。

まとめ

サバは、血流改善に役立つオメガ3脂肪酸、妊娠に関わるビタミンDを含み、妊活にとても適した食材です。当院の鍼灸とあわせて、体の内側から整えていく食生活を心がけることで、妊娠しやすい体づくりをサポートできます。

関連記事

妊活レシピ【簡単で真似しやすい!ピーマンときのこのオイル蒸し】

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

36歳(1年間の自己流妊活・低AMH)鍼灸で身体を整え、人工授精で妊娠

Rさん(36歳)が鍼灸で身体を整え、人工授精で妊娠されました。

低AMHと精子量の少なさでお悩みだったRさん

当院にお越しになるきっかけ

「クリニック以外に何かできることはないか」

Rさんは2025年5月、当院(宇都宮鍼灸良導絡院)にお越しくださいました。それまでは1年間、自己流での妊活を続けていらっしゃいましたが、「子供はできるだけ早く授かりたい、2人は欲しい」という強いご希望がありました。

【当時の状況】

- ご本人:低AMH(アンチミューラリアンホルモン)

- ご主人:精子の量が少なめ

- 取り組み:ご夫婦で葉酸(やさしい葉酸)を摂取しながら妊活を継続

現在は不妊治療専門クリニックにも通院されていますが、「他に何かできる事はないか」と考えられ、当院での不妊鍼灸を受けることを決断されました。

Rさんの体質と生活習慣(初診時)

ご来院当初、Rさんには自律神経の乱れに関連する多くの不調が見られました。

- 来院動機:腰痛、不妊症

- 体調:疲れが取れない、ストレス過多、動悸、呼吸が浅い

- 体質:肩こり、腰痛(前年にギックリ腰経験あり)、冷え性(足)、多汗(手足・腋)、頭痛(こめかみ・生理中)、胃の不調(ムカつき・嘔気)消化器系(15歳からの過敏性腸症候群(下痢と便秘の繰り返し))

- 生理:周期28~30日で規則的。月経前症候群(腰痛、イライラ、過食)、生理痛あり。経血は赤色~レバー状

- 睡眠:平均6時間(就寝1~2時、起床6時半~9時)、夢をよく見る、朝起きにくい

- 食生活:1日2~3食(夕食22時~0時)、自炊・外食は半々。飲酒・喫煙なし

- ご主人:34歳。精液検査は基準値以下だが「人工授精ならギリギリ大丈夫」との診断。妊活のため減酒中

自律神経と不妊の関係:

Rさんには動悸、浅い呼吸、長年の過敏性腸症候群など、自律神経に関わる不調が多く見られました。実は、自律神経の乱れは不妊症に影響することがあります。

施術の経過:妊娠・心拍確認まで

Rさんは2025年5月、人工授精周期(2回目)のタイミングに合わせて施術をスタートされました。

【初回】自律神経と不妊のツボへのアプローチ

初診の問診で多くの不調が確認できたため、不妊に効果的なツボに加え、動悸や胃腸の不調など、その日の症状に応じたツボを用いて施術を行いました。

【2回目】腰痛の改善と栄養アドバイス

前回の鍼灸で「腰痛が大分ラクになった」とのこと。

サプリメント選びのご相談を受け、まずはビタミンDの摂取をおすすめしました。

【3回目】体調に合わせた継続施術

初回と同様、不妊治療のツボに加え、その日の体調不良(疲れやコリなど)をケアする施術を実施しました。

【4回目】「もしかして?」着床出血の可能性

D29(生理周期29日目)。生理予定日ですがまだ来ていない状態。「3日前から着床出血のような血があった」とのことでした。

今までと同様の施術を行い、様子を見ることに。

【5回目】妊娠検査薬で陽性反応!

D34で生理が来ず、市販の妊娠検査薬を使用したところ、陽性反応が出ました。

陽性がわかった翌日に少量の出血があったそうですが、お腹の張りなどはないとのこと。

- 出血が増えるようなら早めのクリニック受診をお勧め

- この日から「マタニティ鍼灸」に切り替え

【6回目】胎嚢確認とつわりケア

クリニックで無事に胎嚢が確認できました。少量の茶おり(出血)が続くため、クリニックから止血剤と切迫流産予防薬が処方されています。また、食べづわりが始まり、胃のムカつきや食欲不振が出てきたため、つわり軽減の施術を行いました。

【7回目】心拍確認・クリニック卒業

心拍が無事に確認され、不妊治療クリニックを卒業されました。現在はつわりが強いため、マタニティ鍼灸でケアを続けながら、妊娠継続をサポートしています。

担当スタッフより

1年間、自己流妊活で努力を続けてこられたRさん。鍼灸を取り入れて体調を整えたことで、Rさんの身体にもともと備わっていた「妊娠しやすいシステム」が、うまく働きだしてくれたのかもしれません。

Rさん、本当におめでとうございます!まずは安定期を目指して、ご出産までしっかりとサポートさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

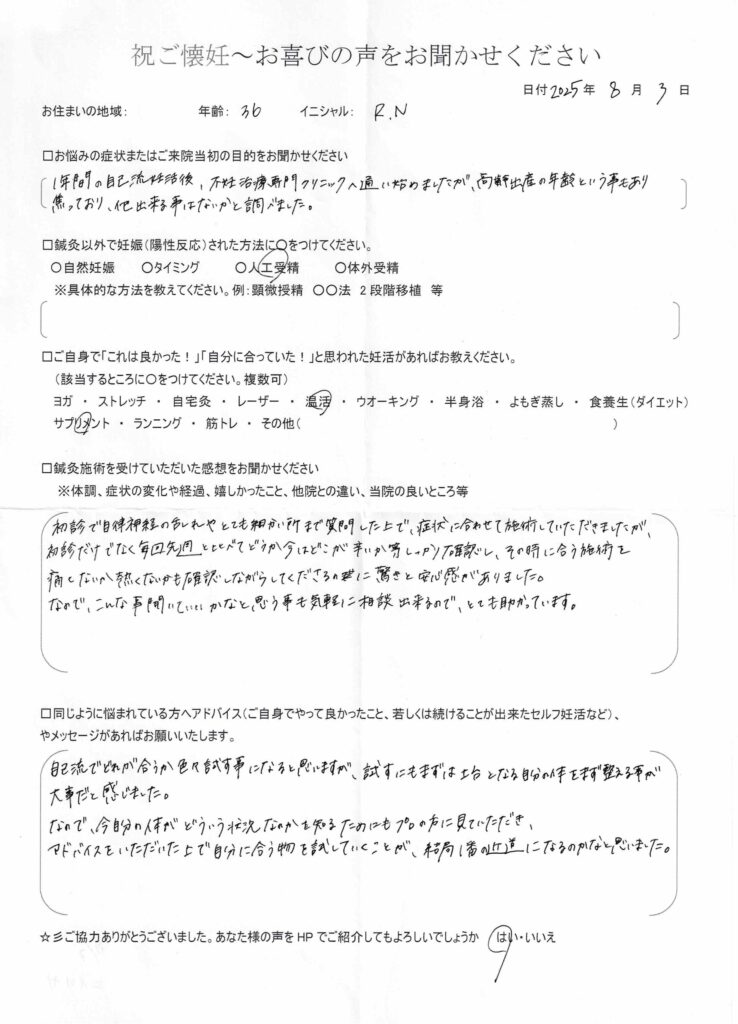

Rさん(36歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

1年間の自己流妊活後、不妊治療専門クリニックへ通い始めましたが、高齢出産の年齢という事もあり焦っており、他出来る事はないかと調べました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

人工授精

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

温活・サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

初診で自律神経の乱れやとても細かい所まで質問した上で、症状に合わせて施術していただきましたが、初診だけでなく毎回先週と比べてどうか今はどこが辛いか等しっかり確認し、その時に合う施術を痛くないか熱くないかも確認しながらしてくださるのに驚きと安心感がありました。

なので、こんな事聞いていいかなと思う事も気軽に相談が出来るので、とても助かっています。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

自己流でどれが合うか色々試す事になると思いますが、試すにもまずは土台となる自分の体をまず整える事が大事だと感じました。

なので、今自分の体がどういう状況なのかを知るためのもプロの方に見ていたいたいだき、アドバイスをいただいた上で自分に合う物を試していくことが、結局1番の近道になるのかなと思いました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

東洋医学が考える“頭の熱”と妊娠力の関係

ストレスや緊張で「頭が熱い」「考えが止まらない」という状態、実は東洋医学では重要な妊活要素とされています。本記事では科学的エビデンスも交えながら、「頭の熱」が妊娠力に及ぼす影響と、そのケア法を解説します。

“頭の熱”とは?東洋医学ではこう考える

東洋医学では、ストレスや緊張によって「心火(しんか)」や「肝火(かんか)」という「体内に余分な熱」が生じるとされます。この“熱”は自律神経を乱し、ホルモンバランスや血流に影響を与えると考えられています。

- 心火:不安や緊張で心が高ぶる状態

- 肝火:怒り、不満、思考過多などによるイライラ状態に相当

この状態が続くと、ストレスホルモン(コルチゾール)が上がり、月経周期や排卵にも影響が及ぶ可能性があります。

科学的に見たストレスと妊娠力の関係

不妊女性のストレス低減効果

鍼灸が不妊女性のストレスを軽減することが示された研究があります。あるシステマティックレビューでは、鍼灸は不妊女性の情緒面の問題に有効で、安全性も高いと報告されています。

ストレス・不安緩和と自己効力感向上

鍼灸を受けた不妊女性において、自己効力感(self-efficacy)や心理的対処力の改善がみられるとする予備的な研究もあります。

頭の熱(ストレス対策)で期待できる妊活への好影響

- 自律神経の再調整:鍼灸は副交感神経を優位にし、ストレスの緩和が期待されます

- コルチゾールなどのストレスホルモン減少:ストレス反応によるホルモンバランスの乱れを和らげます

- 血流とホルモン環境への好影響:鍼灸により血流改善とホルモン調整の相乗効果も期待できます

東洋医学的セルフケア:頭の熱を緩める3つの方法

- ツボ押し:「印堂(いんどう)」や「百会(ひゃくえ)」など、頭部の熱を冷ますツボを軽く刺激

- 呼吸法や簡単な瞑想:心火を鎮める深呼吸(吐く息を長く)、5分程度の静かな時間を持つ

- 生活習慣の見直し:夜更かし・過労・冷え対策・温かい飲み物で全身の“熱バランス”を整える

まとめ

「ストレスなんて小さな問題」ではありません。東洋医学では、ストレスによる“気滞・血瘀”が妊娠力を下げると捉えます。鍼灸によるケアと、心身両面のセルフケアによって気血の流れを整え、自律神経を安定させることが、妊娠力の土台を築く第一歩なのです。

「いつも考えすぎる」「夜も頭が冴えて眠れない」そんなあなたこそ、まずは“頭の中の熱”から整えてみませんか?

夏の温活は“温める”ではなく「暑熱順化」が大切

多くの人が「温活=体を温めること」と考えがちですが、夏の温活ではむしろ冷やしすぎないケアが中心になります。その理由は、外気温が高くても、冷房の効いた室内や冷たい飲食物によって内臓が冷え、かえって「冷えやすい体」になってしまうからです。体が過剰に熱をため込むと、冷房に敏感に反応してしまい、冷えを招く悪循環に陥る可能性があります。

暑熱順化とは?

暑熱順化とは、暑さへの順応によって体温調整機能を強化する体の適応反応のことです。東洋医学的には、夏に体を暑さに慣らすことで「気・血」の巡りを整える一環とされ、生理学的には、汗腺の働き、皮膚血流、心拍数、血液量などが改善され、体温調整がスムーズに行われるようになります。

暑熱順化で得られる身体の変化

- 発汗機能向上: 発汗開始が早くなり、発汗量が増えます。

- 皮膚血流増加: 体の冷却効率が上がり、熱が逃げやすくなります。

- 血液量増加&心拍低下: 血液循環が改善され、体温調整による心臓への負担が減ります。

- 基礎体温上昇: 自律神経が整い、自動体温調整機能が強化されます。

暑熱順化のための日常ケア

暑熱順化を促し、体が本来持つ自動体温調整機能を高めるためには、日々の生活に以下のケアを取り入れることが効果的です。

冷やさない習慣

- 冷たい飲食を控える: 常温またはぬるめの飲み物を摂るようにしましょう。

- 冷房の設定温度: 28℃前後に設定し、冷風が直接体に当たらないように工夫します。

- 服装: 腹巻は軽めに、薄着の補助として使用し、厚着は避けましょう。

汗をかく工夫

- 入浴: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かり、汗腺を開きましょう。

- 軽い有酸素運動: ウォーキングやストレッチなど、軽く汗をかく程度の運動で血流を促進します。

- ミストサウナや蒸し風呂: 自宅で手軽に汗をかく手段としても有効です。

適切な養生・栄養摂取

- 温活食材: ショウガ、緑茶、ビタミンE・Cが豊富な食品など、体を内側からサポートする食材を取り入れましょう。

- 発汗トレーニング: お風呂や軽運動などによる発汗トレーニングは、6月〜7月の暑熱順化期間に週数回実施するのが効果的です。

- 水分・塩分補給: 十分な睡眠と合わせて、適切な水分と塩分を補給し、自律神経と体液バランスを保ちましょう。

暑熱順化がもたらす長期的な恩恵

暑熱順化によって血流や体温調整が安定すると、妊娠力や免疫力の向上にもつながります。子宮や卵巣の血流が改善され妊娠しやすい体になったり、免疫機能が強化され熱中症にかかりにくい健康な体を作ることができます。

暑熱順化の注意点

- 急激な温度差を避ける: 外と室内の温度差は5℃以内を目安にし、急激な温度変化は避けましょう。

- 薄手で軽いアイテムの活用: 夏に腹巻やレッグカバーを使用する際は、薄く軽い素材を選び、厚着は避けてください。

- 熱中症症状への対処: 頭痛、めまい、吐き気などの熱中症の症状が出た場合は、無理せず適度な休息をとり、経口補水液などで水分・塩分を補給しましょう。

総まとめ

夏の温活は、「体を温める」というより、「暑熱順化によって自律的な体温調整力を強化する」ことが本質です。体を冷やしすぎず、ゆっくりと暑さに慣らし、内臓を守りながら汗をかく習慣をつけ、自律神経を整えるケアを心がけましょう。これにより、健康、妊娠力、免疫力すべてに良い影響を与える強い体を手に入れることができます。