2025年の投稿記事

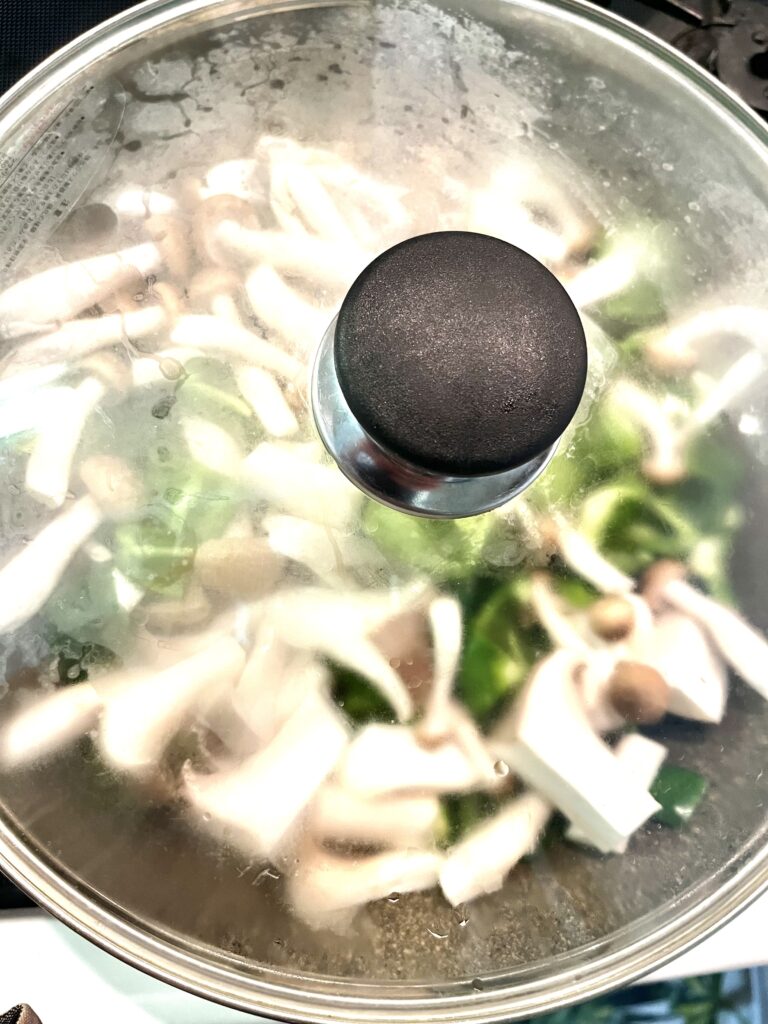

妊活レシピ【簡単で真似しやすい!ピーマンときのこのオイル蒸し】

材料を入れて蒸し焼きにするだけのワンパン料理です。

冷蔵保存3~4日

【材料と下準備】2~3人分

- ピーマン3~5個・・・四等分に切り、さらに四等分に切る

- しめじ1パックの半分・・・石づきを切ってほぐす

- エリンギ1~2本・・・長さを半分に切り、食べやすい大きさに切る

A 酒・・・大さじ1、オリーブオイルなどの油・・・大さじ1

B 塩・・・ふたつまみ、粗びき黒コショウ・・・適量

【作り方】

1 フライパンにピーマン、しめじ、エリンギを入れてAをふり、ふたをして弱めの中火で熱して5分ほど蒸し焼きにする。

2 全体をさっと混ぜ、再びふたをしてさらに3分ほど蒸し焼きにし、B をふって出来上がり。

※きのこはえのきやしいたけ、まいたけで作ってもおいしいです。お弁当のおかずにも最適です。

各キノコの妊活に有効な栄養素と効果

(多い順に掲載しています)

葉酸(妊娠初期の胎児神経系の発達に必須)

1位まいたけ 2位しめじ 3位なめこ 4位しいたけ(生) 5位エリンギ 6位えのき

ビタミンD(ホルモン調整、卵子の成長に関与)

※ビタミンDは日光を浴びると大きく増加します。

1位干ししいたけ 2位まいたけ 3位しめじ 4位エリンギ 5位えのき、なめこ

食物繊維(腸内環境改善、エストロゲン代謝に関与)

1位えのき 2位エリンギ 3位まいたけ 4位しめじ 5位しいたけ 6位なめこ

抗酸化・免疫(βグルカン、エリタデニンなど)

まいたけ、しいたけは、免疫活性、抗腫瘍作用、卵子保護に効果的

しいたけは、コレステロール低下、血流改善に効果的

えのきは、脂肪代謝、抗炎症作用に効果的

まとめ:目的別に選ぶなら

葉酸をとりたい・・・まいたけ、しめじ、なめこ

ビタミンDをとりたい・・・干ししいたけ、まいたけ

腸内環境を整えたい・・・えのき、エリンギ

卵子・精子の老化予防・・・まいたけ、しいたけ

きのこは低カロリーで栄養価が高く、特に「葉酸」「ビタミンD」「食物繊維」「抗酸化作用」は妊活に必須です。日々の献立にきのこを加えて、健康な体づくりを目指しましょう。

関連記事

妊娠力を高める!不妊治療中の食事「まごわやさしい」完全ガイド

胚移植後の食事と水分摂取:着床を助け、赤ちゃんを育むための全ガイド

妊活に不可欠!見過ごされがちな「ビタミンD」の驚くべき力とは?

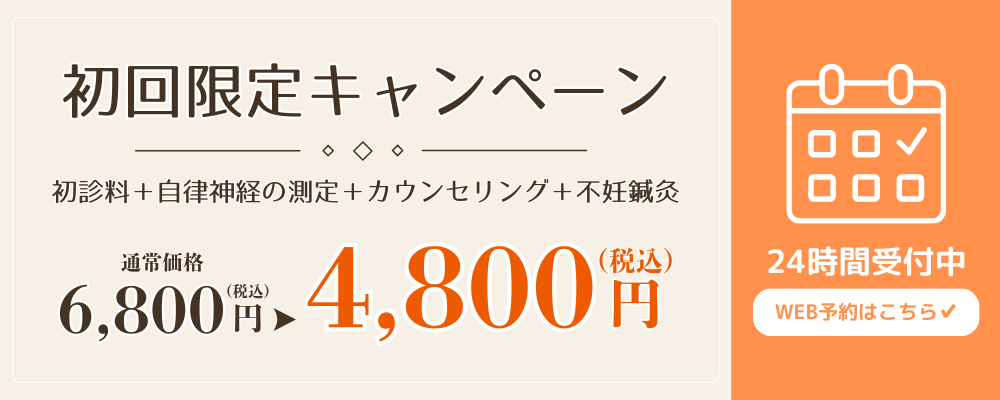

妊活・不妊鍼灸のことなら大阪都島の宇都宮鍼灸良導絡院へ。土日祝も営業。平日21時まで営業。ご予約はこちら

31歳(低AMH1.48・甲状腺機能低下症)鍼灸で身体を整えタイミングで妊娠

大阪市からお越しのSさん(31歳)が鍼灸で身体を整え、タイミング法で妊娠されました。

低AMHと甲状腺機能低下症をお持ちのSさん

ご来院のきっかけは「自然妊娠がしたい」

Sさんは、1人目の妊娠を希望されてから半年が経過した頃、当院にお越しになりました。以前、レディースクリニックでブライダルチェックを受けた際の結果は以下の通りでした。

- 低AMH(抗ミュラー管ホルモン):1.48(31歳の平均値は3.85前後)

- 甲状腺機能低下症の診断

ご主人は29歳で、喫煙歴はなく、飲酒も控えられているとのこと(精液検査は未実施)。クリニックへの再診も検討されていましたが、まずは「体質改善をして自然妊娠を目指したい」という強い想いで、2024年11月に宇都宮鍼灸良導絡院へ来院されました。

Sさんの体質と生活習慣

大学職員として日々デスクワークに取り組まれているSさん。初回の問診では、以下の特徴や不調が確認できました。

【基本情報】

- 年齢:31歳(ご主人:29歳)

- 主訴:不妊症、頭痛、体質改善

- 鍼灸経験:なし

【体質・自覚症状】

- 身体の不調: 首・肩こり、背中や腰の痛み、冷え性、低血圧、むくみ、疲労感、頭の重だるさ

- 気象病: 気圧や天候によって不調が出やすい

- 月経の状態: 周期は28~34日で規則的。月経前に頭重感、不眠、眠気あり。経血量は多く、暗赤色~レバー状の塊が見られる。

【生活習慣】

- 睡眠: 平均7時間(22時就寝~6時起床)

- 食事: 1日3食(自炊中心・薄味)。夕食は19時。甘いものを好む。

- 運動: 毎日1万歩を歩行

- セルフケア: ストレッチ、ナッツの補食、葉酸サプリの摂取

妊娠までの経緯と鍼灸サポート

2024年11月:治療スタートと不安

鍼灸を開始したのは、ちょうどタイミング法を試みる周期でした。Sさんは当初、首・肩の凝りや全身の冷え、疲労感を強く感じておられました。また、並行して受診したクリニックの卵胞チェックでは「今周期は卵胞の育ちがあまり良くない」と指摘されており、不安を抱えながらのスタートとなりました。

しかし、施術を重ねるごとに体調は少しずつ整い始め、4回目の施術時には「体調は悪くない」と、ご自身の身体の変化を実感していただけるようになりました。

予想外の「陽性反応」

その後、生理予定日を過ぎても月経が来ない日が続きました。当初Sさんは「(卵胞の育ちも良くなかったし)妊娠はしていないと思う」とおっしゃっていましたが、その10日後、お電話で「妊娠していました!」との嬉しいご報告をいただきました。ご自身で検査薬を使用したところ、陽性反応が出たとのことでした。

心拍確認、そしてマタニティ鍼灸へ

クリニックでの初診時(妊娠5週)には胎嚢が確認できず、「胎嚢が見えるかどうか心配で眠れない」と不安を吐露される場面もありました。しかし数日後の再診で、無事に胎嚢と心拍の確認ができました。

現在は「マタニティ鍼灸」へと切り替え、つわりなど妊婦特有の症状ケアと妊娠維持を目的に、週に1回のペースで通院を継続されています。その後も順調に経過し、現在妊娠31週を迎えられました。Sさんの安産に向けて、引き続きしっかりとサポートさせていただきます。

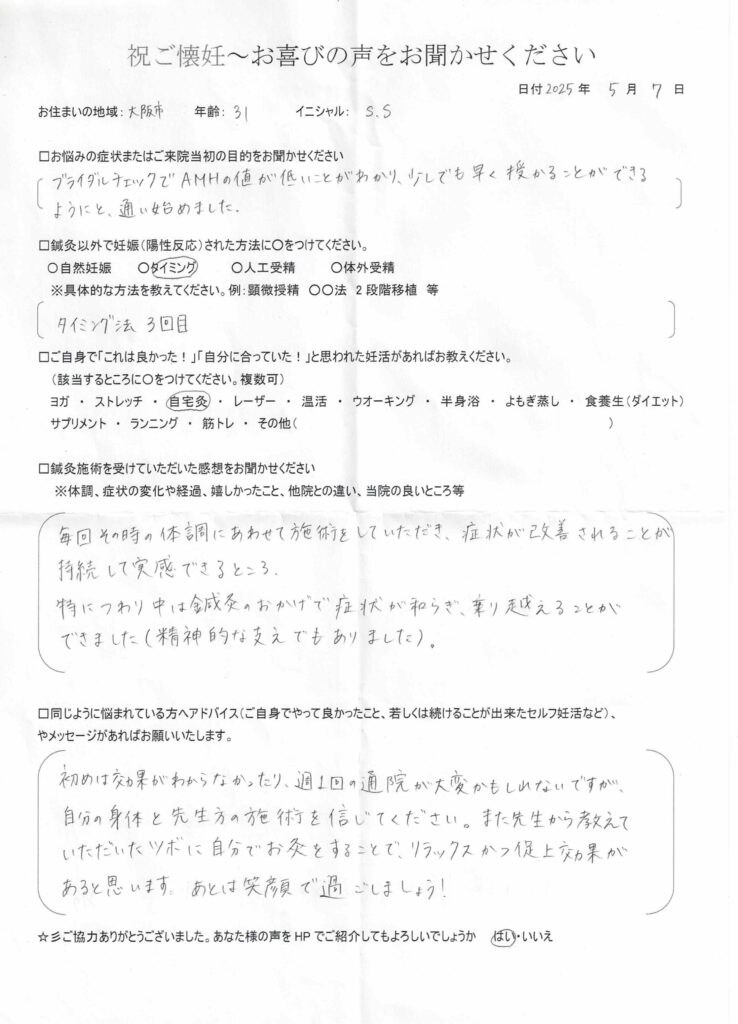

Sさん(31歳)妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

ブライダルチェックでAMHの値が低いことがわかり、少しでも早く授かることができるようにと、通い始めました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

タイミング(3回目)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

自宅灸

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

毎回その時の体調にあわせて施術をしていただき、症状が改善されることが持続して実感できるところ。特につわり中は鍼灸のおかげで症状が和らぎ、乗り越えることができました(精神的な支えでもありました)

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

初めは効果がわからなかったり、週1回の通院が大変かもしれないですが、自分の身体と先生方の施術を信じてください。また先生から教えていただいたツボに自分でお灸をすることで、リラックスかつ促上効果があると思います。あとは笑顔で過ごしましょう!

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

生理が2日以内で終わる?「過短月経」かも!その原因と注意点

「生理がいつも2日くらいで終わってしまう」

「ナプキンもほとんど汚れない」

――そんな経験はありませんか? 生理の期間が極端に短い場合、それは「過短月経(かたんげっけい)」かもしれません。今回は、過短月経の主な原因と、知っておきたい注意点についてお話しします。

過短月経とは?

一般的に、生理の期間は3日〜7日が正常とされています。この生理期間が2日以内に終わってしまう状態を「過短月経」と呼びます。

多くの場合、経血量も極端に少ない「過少月経(かしょうげっけい)」を伴うことがほとんどです。

なぜ生理期間が短くなるの?主な原因

生理は、子宮の内膜が剥がれ落ちて排出されることで起こります。このプロセスに影響を与えるさまざまな要因が、過短月経の原因となります。

1. ホルモンバランスの乱れ

生理の周期や期間は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンによって厳密にコントロールされています。

- エストロゲン不足: エストロゲンは子宮内膜を厚く育てる役割があります。このホルモンが不足すると、子宮内膜が十分に厚くならないため、剥がれ落ちる内膜の量が少なくなり、結果として経血量が減り、生理期間も短くなります。

- プロゲステロン不足: プロゲステロンは、厚くなった子宮内膜を維持し、適切なタイミングで剥がす役割も担っています。このホルモンが不足すると、内膜がうまく剥がれず、経血量が少なくなることがあります。

これらホルモンバランスの乱れは、ストレス、過度なダイエット、疲労、睡眠不足など、日常生活の様々な要因によって引き起こされることがあります。

2. 子宮や卵巣の病気、子宮の発育不全

経血の元となる子宮内膜の状態や、子宮そのものの構造に問題がある場合も、過短月経の原因となります。

- 子宮の発育不全: 先天的に子宮が小さいなど、子宮の発育が不十分な場合、子宮内膜が十分に成長できず、経血量が減り、生理期間が短くなることがあります。

- 子宮の癒着: 過去の手術や炎症などにより子宮内が癒着している場合、子宮内膜が適切に増殖・剥離できなくなり、過短月経となることがあります。

- 卵巣機能の低下: 卵巣の働きが低下し、ホルモン分泌が不足することで過短月経につながることがあります.。

3. ピルの服用

低用量ピルなどを服用している場合、ホルモンの作用によって排卵が抑制され、子宮内膜の増殖が抑えられます。そのため、経血量が減少し、生理期間が短くなるのは、ピルの一般的な作用であり、通常は心配ありません。これは、ピルが計画的にホルモンを補充していることによる生理的な変化です。

こんな場合は婦人科へ相談を

過短月経は、一時的なホルモンバランスの乱れによることもありますが、貧血や不妊のリスク、または他の病気が隠れているサインである可能性もゼロではありません。

- 以前は正常な期間だったのに、急に生理が短くなった

- 生理が来るたびに経血量が減り、期間も短くなってきた

- 妊娠を希望しているが、なかなか妊娠しない

- その他に体調の変化(強い疲労感、体重の急激な増減など)がある

上記のような場合は、一度婦人科を受診して相談することをおすすめします。適切な診断を受け、必要であれば治療を行うことで、安心して過ごせるようになるでしょう。ご自身の体のサインに耳を傾け、健康を守りましょう。

📚参考文献

2025年7月の人気記事ランキング

当院のブログ記事・妊娠のご報告で、直近1か月間にアクセス数の多かったトップ10です。

ブログ記事アクセストップ10

- インフルエンザやコロナウイルス感染と妊活への影響について

- 「寝起きがだるい…」その原因は「首の冷え」かも?自律神経と睡眠の深い関係

- 【関西】三重県の妊活スポット・子宝神社まとめ

- 妊娠前・妊娠初期のストレスが赤ちゃんに与える影響と流産リスク

- 【関西】滋賀県の妊活スポット・子宝神社まとめ

- 【関西】京都府の妊活スポット・子宝神社まとめ

- 筋トレと精子の質:筋肉増強剤が精巣に与えるリスクと安全な体づくり

- 【関西】大阪府の妊活スポット・子宝神社まとめ

- 胚移植後の食事と水分摂取:着床を助け、赤ちゃんを育むための全ガイド

- “夏の採卵”成功率30%増!? 日照時間と生児獲得の最新研究

妊娠のご報告アクセストップ10

- 45歳 低AMH 初めての初期胚2個移植で妊娠26週になりました

- 38歳 低AMH 1つ採れた初期胚から妊娠・20週になりました。

- 38歳(低AMH・P4低値)保険適用での移植6回陰性後に自然妊娠

- 41歳 着床鍼灸 2度の着床と流産を乗り越え、3回目の移植で出産しました

- 41歳(子宮筋腫・着床不全)胚盤胞3BC、7回目の自費での移植で妊娠

- 43歳 2度の化学流産を乗り越え胚盤胞移植で陽性反応 妊娠38週目です。

- 夫婦で不妊鍼灸 グレード3BCの胚盤胞移植で妊娠12週です。

- 46歳(卵巣嚢腫・子宮内膜炎)初期胚2個移植の体外受精で妊娠

- 41歳 チョコレート嚢腫 鍼灸と胚盤胞移植(4bb)で陽性反応

- 46歳 流産を乗り越えて出産しました。

41歳(4cmのチョコレート嚢胞・子宮内膜症)4BBの胚盤胞移植で妊娠

大阪市からお越しのHさん(41歳)が体外受精で妊娠されました。

チョコレート嚢胞でお悩みでしたが、胚盤胞(4BB)移植で妊娠

来院の動機と背景

Hさんは、1人目の妊娠を希望されてから1年が経過し、不妊治療専門クリニックに通われていました。

- 既往診断: 子宮内膜症、チョコレート嚢胞(左側4cm、経過観察)。

- 治療状況: クリニックでタイミング療法中、次は人工授精を予定。

- ご主人: 精液検査の結果は異常なし(44歳)。

- 来院目的: 自然妊娠を目指すための妊活について相談したい。人工授精に向けた体調管理。慢性的な肩こりや冷えの改善。

- 初回来院: 2023年12月

Hさんの体質と生活習慣

- 主訴: 肩こり、冷え性、不妊症、体のだるさ・むくみ

- 体質: 冷え性、肩こり、気圧や天候による不調が出やすい

- 睡眠: 平均6時間(24時~6時)、夢をよく見る

- 生理: 順調(28周期±10日で変動)、月経前胸の張り、月経時頭痛、経血の色は暗赤色~レバー状

- 食生活: 1日3食、外食週1回、甘いものを好む、夕食19~20時

- 運動: あまりしない(通勤で歩く程度)

- 入浴: 全身浴

- 妊活: 体を温めるセルフケアを実施

- 服用薬・サプリ: ルトラール、ベルタプレリズム(葉酸)、ビタミンD

妊娠までの経緯と鍼灸サポート

2023年12月に鍼灸を開始されて以降、Hさんはタイミング法から人工授精、体外受精へとステップアップされました。

鍼灸施術は、お体の不調(足の冷え、むくみ、頭痛、難聴、首・肩こりなど)に応じた自律神経の調整と、子宮・卵巣の血流促進を促すことを中心に行いました。

2023年12月:タイミング周期

初診。冷え、むくみ、頭痛、難聴、首・肩こりなどの自律神経症状あり。お体の不調改善と子宮卵巣の血流促進

2024年1月:人工授精周期

胃腸の不調(下痢)、慢性的な頭痛あり。症状に応じたツボを使用し体調を調整。

2024年4月:採卵周期

採卵結果:7個採取。

2024年5月:移植周期

凍結融解胚移植。結果は陰性。

2024年7月頃:移植周期

判定結果:低反応(hCG値44)。化学流産。一旦、妊活を休止し心身のケア。

2024年10月:採卵周期

採卵結果:6個採取。凍結できず。

2024年11月:採卵周期

採卵結果:胚盤胞1個凍結。

2025年1月:採卵周期

採卵結果:胚盤胞2個凍結。

2025年3月:移植周期

凍結融解胚盤胞移植(4BB)。判定結果は陽性!妊娠成立後、マタニティ鍼灸へ移行。

Hさんは、妊活が思うように進まないときにはお休みをとるなど、ご自身のペースを大切にしながら「焦らず、でもあきらめずに」継続されました。鍼灸による体質改善で、日ごろ感じていた体のだるさやむくみ、慢性的な症状が徐々に緩和され、心身のバランスを整えることができました。この一歩一歩の積み重ねが、今回の妊娠という結果に結びついたと考えられます。

Hさん、本当におめでとうございます。出産まで引き続き、マタニティ鍼灸でしっかりとサポートさせていただきます。

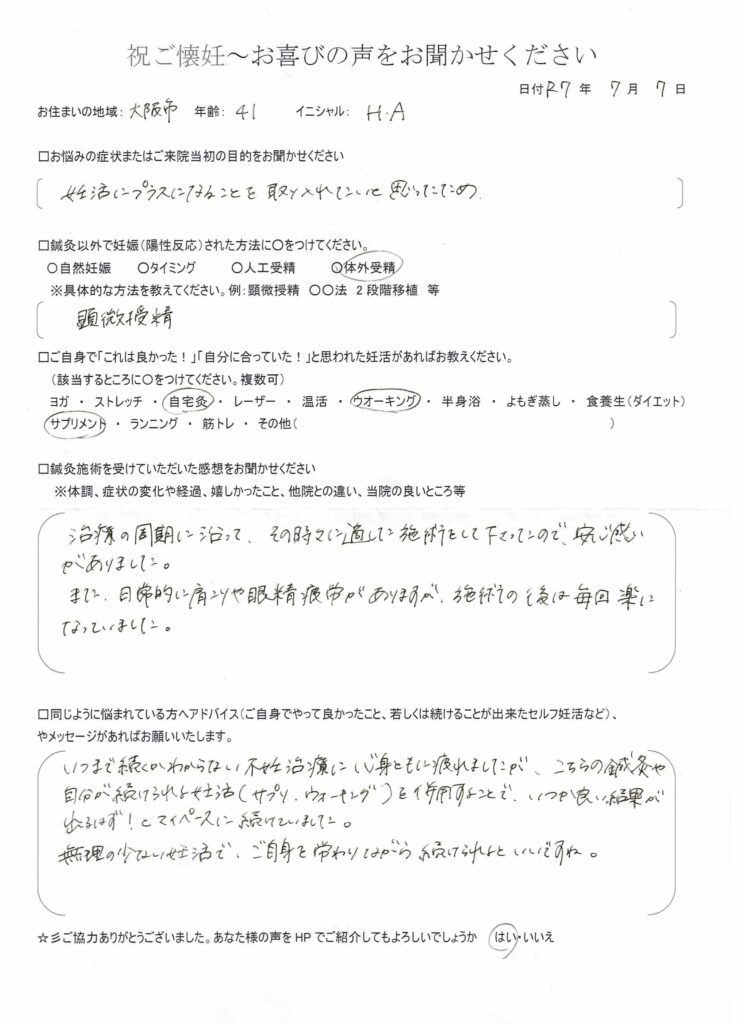

Hさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

妊活にプラスになることを取り入れたいに思ったため

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

自宅灸・ウォーキング・サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

治療の周期に沿って、その時々に適した施術をして下さったので、安心感がありました。また、日常的に肩こりや眼精疲労がありますが、施術の後は毎回楽になっていました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

いつまで続くか、わからない不妊治療に心身ともに疲れましたが、こちらの鍼灸や自分が続けられる妊活(サプリ、ウォーキング)を併用することで、いつか良い結果が出るはず!とマイペースに続けていました。無理の少ない妊活で、ご自身を労わりながら続けられるといいですね。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

妊活ごはん:鶏ささみハムで良質なタンパク質を補給しよう!

材料

鶏ささみ・・・500g

塩コショウ・・・小さじ1

砂糖・・・小さじ2/1

粗びきコショウ・・・適量

作り方

鶏ささみにフォークなどで数カ所刺して味を染み込みやすくしたら、塩コショウ・砂糖を入れて揉み込み30分以上寝かせる。

包み込みの作業です。ラップを敷き、好みの量の粗びきコショウを引く。

粗びきコショウの面が上になるように、ささみを置く。

ラップが二重の筒状になるように巻いたら、細くなった部分から縛り、反対側から空気を抜くようにして、もう反対側を縛る。

沸騰寸前の状態(80℃程をキープ、鍋底にフツフツを気泡が立つくらい)の鍋に、ラップで縛ったささみを入れて6~7分加熱する。

加熱が終わったささみを火から下ろし、粗熱がとれるまで自然に冷ます。

冷めたらカットです。好みの暑さにスライスして、お皿に盛り付けたら出来上がりです。

💡作る際のコツ・ポイント

- 必ず揉み込みして30分以上寝かせる。

- 80℃をキープすることと加熱時間を守る。(80℃の目安は、鍋底が軽くフツフツと気泡がたつくらいです。ささみを入れたら一番弱火をキープしてください。

- 加熱が終わったささみをお湯に浸けたまま冷ます。

アレンジメニュー【ささみのハムキャベツ】

定食屋さんで出てきそうな、シンプルな野菜のおかずです。うちでもよく作って食べています。手作りのハムなので、添加物を気にすることなく食べれます。他にも、ソーセージのようにそのままかじっても良いです。

パンに、ささみハムと野菜やチーズ、ドレッシングなどを挟んでサンドイッチみたいに美味しく食べることもできます。ぜひ参考にしてみてください!

妊活にささみがおすすめって本当?

はい、本当です!鶏ささみは、妊娠を希望する女性にとって非常に適した食材と言えます。その理由は、ささみに含まれる栄養素が、妊活中に特に推奨されるものと多く合致しているからです。

🥩ささみが妊活に良いとされる理由

妊活中に積極的に摂りたい栄養素として、タンパク質、鉄、ビタミンB群、葉酸などが挙げられます。ささみは、これらの栄養素のうち、特に以下の点で優れています。

- 高タンパク・低脂肪: ささみは、良質なタンパク質を豊富に含みながらも、脂質が少ないのが特徴です。タンパク質は、ホルモンバランスを整えるためにも重要な栄養素であり、効率よく摂取できるささみは理想的です。

- ビタミンB6を豊富に含む: ささみにはビタミンB6が豊富に含まれています。ビタミンB6は、タンパク質の代謝を助けるだけでなく、妊活中に重要性が示唆されている栄養素の一つです。

また、最新の研究やガイドラインでも、ささみの妊活におけるメリットが示されています。栄養学の観点からも、亜鉛、ビタミンB6、ビタミンE、鉄といった妊活中に重要な栄養素は、脂質の少ない鶏肉から効率よく摂取できるとされています。

消化が良い点もささみの魅力です。胃腸に負担をかけにくく、日々の食事に取り入れやすい食材と言えるでしょう。

米国生殖医学会からも、「植物性タンパク質とともに、脂肪の少ない動物性タンパク質の摂取が推奨される」とガイドラインが出ており、その代表格として鶏ささみが挙げられています。

まとめ

鶏ささみは、その豊富な栄養価と消化の良さから、妊活中の食生活に積極的に取り入れたい食材です。手軽に調理できるのも嬉しいポイントですね。日々の献立にささみを加えて、健康な体づくりを目指しましょう。

【自律神経】夏のむくみ対策に!東洋医学の「脾」を整えて体質改善

日本の夏、特に梅雨から盛夏にかけて感じる体の重だるさや足のむくみ。つらいこの症状、東洋医学では「湿邪(しつじゃ)」という考え方が深く関連しています。

東洋医学の「湿邪」とは?夏のむくみの正体

湿邪は空気中の湿気や、体が冷えることで内に溜まった余分な水分を指します。日本の蒸し暑い気候はまさに湿邪を招きやすい環境です。

- 重い(重濁性):体が重だるく感じる

- 粘る(粘滞性):症状が長引きやすい

- 下に沈む(下注性):足などにむくみやだるさが出やすい

湿邪が溜まると、水分代謝を司る「脾(ひ)」の働きが妨げられ、むくみなどの症状が現れやすくなります。

「脾」の働きと水分代謝の関係性

東洋医学における「脾」は、消化・吸収、全身への栄養運搬(運化作用)、そして水分代謝(運化水湿作用)を担っています。

湿邪が脾を弱らせると、水分代謝が停滞し、まるで体内の排水溝が詰まったように余分な水分が溜まりやすくなります。その結果、以下のような不調が現れます:

- むくみ(浮腫):足や顔、まぶたなどに症状が出やすい

- 体の重だるさ:全身が鉛のように感じる

- 食欲不振・胃もたれ:消化機能が低下

- 下痢・軟便:水分の吸収が乱れる

- 頭重感・めまい:湿気が頭に溜まることによる

甘いもの好きは要注意?「脾」と甘味の関係

東洋医学の「五味」によれば、甘味は「脾」を養う一方で、過剰摂取は脾に大きな負担をかけます。特に加工食品や砂糖が多い甘いものは要注意。

過剰な甘味は水分代謝をさらに悪化させ、むくみや体の重だるさ、消化不良など負の連鎖を招きます。甘いものを欲しがる自分に気づいたら、それは脾の疲れのサインかもしれません。

夏のむくみ対策:脾を労わる東洋医学的アプローチ

- 湿邪を避けて排出する:

- 除湿を徹底:室内の湿度管理を

- 冷やさない摂食:冷たい飲物を控える

- 適度な発汗:ウォーキングや軽運動で汗をかく

- 入浴習慣:湯船に浸かって温まり代謝促進

- 脾を養う食事:

- 温かい食事を中心に

- カボチャ・サツマイモ・米・豆類など自然な甘味素材

- 利水食材:ハトムギ、小豆、きゅうり、冬瓜、トウモロコシのひげなど

- 控えたいもの:生冷食、冷飲、油っぽいもの、乳製品、精製糖

- ストレスケア:ストレスは「気」の巡りを滞らせ、脾の機能を弱らせます。趣味やリラクゼーションで心身を整えましょう。

今年の夏は湿邪の影響を軽減し、脾をケアして「むくみ知らず」の軽やかな体を目指しましょう。

奥さん35歳・ご主人34歳(精液所見基準値以下)3BCの胚盤胞移植で妊娠

大阪からお越しのOさんご夫婦(奥さん35歳・ご主人34歳)が体外受精で妊娠されました。

原因不明の不妊でお悩みだったOさん

患者様情報

- 来院の動機: 不妊症、体質の改善

- 鍼灸の経験: なし

- 体質: 肩こり、腰痛、冷え性、頭痛

- 睡眠: 平均7時間

- 生理: 周期28日で規則的、生理痛なし

- 食事: 1日3食、外食少なめ、夕食は20時頃

- 飲み物: 水、コーヒー。

- 飲酒: ほぼ毎日350ml程度

- 喫煙: なし

- 運動・入浴: 運動はあまりしない、シャワー浴

- 服用中の薬・サプリメント: 葉酸、PQQ(抗酸化サプリ)

- ご主人: 34歳。精液検査で精子数・運動率ともに基準値以下。電子タバコ5本/日を喫煙

セルフ妊活: サプリメントの摂取

当院にお越しになるまでの経緯と鍼灸による体質改善

お子さんを望まれてから1年が経過したOさんご夫婦は、不妊治療専門クリニックに通院していました。

Oさんご本人は「原因不明の不妊」と診断され、これまでの採卵では胚盤胞1個を凍結。一方、ご主人は精液所見が基準値より低いという結果でした。

初診時、Oさんは「一度体外受精からタイミング法に戻し、しばらく鍼灸で体質改善に取り組みたい」と希望され、2024年9月より当院でご夫婦での鍼灸を開始されました。

2024年9月:タイミング周期とご夫婦での鍼灸スタート

Oさんご夫婦は、いつもお二人一緒に不妊鍼灸を受けられました。

特にご主人は、自営業による大きなストレスを抱えており、初診時には腰痛、耳鳴り、胃もたれ、便秘、足のだるさ、目の疲れ、首・肩こり、全身の発疹など、自律神経に関連した多くの不調を感じていました。

男性不妊鍼灸では、精巣の血流促進を促し、精子数や運動率の向上を目指す施術に加え、その日の体調に合わせて肩こり、腰痛、眼精疲労、全身疲労などの症状にも対応します。

当院では、精巣へのアプローチだけでなく、自律神経のバランスを整えることに重点を置きました。体調が良い時こそ妊娠しやすいシステム(精子の状態が良い)が働くため、疲労やストレス、体の不調が慢性化している場合は、そのシステムが低下してしまうからです。

特に男性は精神的なストレスで精液所見が低下することが多いため、日頃から体調のメンテナンスが重要です。精巣の血流促進と同時に、日々の不調を緩和するため、症状に応じたツボを組み合わせて施術を行いました。

鍼灸開始から3回目頃には、ご主人の肩こりや腰痛、目の疲れ、耳鳴り、胃もたれ、便秘などの症状が少しずつ改善しているとのお話を伺うことができました。

2024年12月:再び採卵周期へ

年末のお仕事の繁忙期には、再び疲労感や肌のアレルギー症状が出ましたが、「最近は体調が良い」と感じる日が増え、以前よりずっと前向きにお体と向き合われるようになりました。

そして、鍼灸を始めてから3カ月が経過した頃、「もう一度採卵してみよう」と決意され、再び採卵周期に入られました。

2025年2月:採卵結果が大幅に改善

再度の採卵では、28個の卵子が採れ(多嚢胞傾向あり)、ご主人の採精結果も精子数、運動率ともに基準値を越えるという素晴らしい結果が得られました。ご夫婦は「今回、所見の結果がよかった」と大変喜ばれていました。

その後の培養結果も良好で、胚盤胞2個(4BC、3BC)が凍結されました。

2025年4月:妊娠判定で陽性反応

凍結融解胚盤胞移植(SEET法)を受けられ、見事陽性反応が出ました。

現在は妊娠維持のため、マタニティ鍼灸に通っていただいています。

Oさんご夫婦、本当におめでとうございます。不妊治療が思うように進まず不安が大きかった時期を、お二人が支えあい、鍼灸による体質改善にしっかり取り組まれた努力の賜物だと思います。当院はこれからも、安心安全な出産に向けて精一杯サポートさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

Oさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

よもぎ蒸し

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

他院はまず体験とカウンセリングで1人8千円程と書いていたが、ずっと院長が話す1時間で終わった。こちらは最初から鍼灸施術をうけながらのお話で、鍼があうかどうかもうけれたからよかった。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

卵が3BCだったけどSEET法、こちらのレーザーを受けて着床できた。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

43歳(2度の化学流産)最後の保険適用による胚盤胞2個移植で妊娠・出産

大阪からお越しのTさん(43歳)が体外受精で妊娠されました。

2度の化学流産を経験されていたTさん

Tさんは、1人目のお子さんを望まれてから1年が経過し、不妊治療専門クリニックにて体外受精まで進まれていました。2024年7月と9月に2回の胚移植を経験しましたが、残念ながらいずれも化学流産という結果に。クリニックでの検査でも明確な原因が見つからず、「原因不明の不妊」と診断されました。

残る保険適用の移植はあと1回という状況で、今後の採卵・移植に向けて体質改善をしたいとご希望され、2024年10月から当院での鍼灸を開始されました。

Tさんの体質と生活習慣

初診時のTさんの情報は以下の通りです。

- 来院の動機:不妊症(体質改善)

- 体調・体質:疲れている、肩こり、冷え性、むくみやすい、ストレス過多、頭痛、低血圧、発汗が多い

- 睡眠:平均6時間(1時就寝~7時起床)

- 生理:周期30日と規則的、月経痛(子宮がピクピクする感覚)、経血は赤色

- 食生活:1日2食、夕食は21時頃と遅く外食が多い。薄味好み。飲酒・喫煙なし。

- 運動・入浴:運動はあまりしない、シャワー浴が多い

- 服用薬:エレビット、エストラーナテープ、チラージン

特に「疲れている」「ストレス過多」という点や、冷え性、肩こりといった慢性的な不調が見受けられました。

鍼灸による体質改善と妊娠

2024年10月、3回目の移植周期に突入。初回の来院時には、ご夫婦お二人でお越しいただき、それぞれ男性不妊鍼灸と女性不妊鍼灸の施術と説明を実施しました。

移植周期だったため、子宮環境の血流促進を目的に、鍼灸とレーザーを併用し、ふかふかの内膜が育つように集中的にアプローチ。鍼灸開始から4回目には、慢性的な肩こりや首コリが楽になるのを実感され、体調の変化に前向きなお言葉をいただきました。

その後、凍結融解胚盤胞移植(2個戻し)を実施し、結果は見事陽性反応となりました!

妊娠維持へのサポート

Tさんは妊娠後も当院にてマタニティ鍼灸を継続され、妊娠39週までサポートさせていただきました。

鍼灸を始める前は、着床しても化学流産が続いていましたが、鍼灸を取り入れてからは妊娠を維持できるようになりました。初診時から訴えていたストレス過多などで溜まった日常的な負担が、着床後の妊娠維持に影響していたのかもしれません。

私たちは、不妊のための施術だけでなく、毎回その日の体調を伺いながら、冷え、肩こり、腰痛といった体全体の不調に細やかに対応しました。この全身の調子を整えるアプローチが、結果的にTさんの妊娠維持につながったと考えています。

Tさん、本当におめでとうございます!出産予定日まであとわずか。無事にご出産されることを心より願っております。産後のケアなど、何かお困りのことがございましたら、いつでもサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Tさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊治療(体外受精を成功させたくて)

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精(顕微授精)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

サプリメント

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

肩こり、頭痛、足のむくみなどが改善された。妊活においても、受精卵を戻す前のタイミングから通院したが、レーザーや針など複合的に効果が出たのか、しっかり着床して育ってくれた。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

妊娠前もそうだが、妊娠中も慢性的なしんどさ(頭痛やつわりなど)も、解消されるので続けて良かったです。着床後も、安定するまで、赤ちゃんにしてあげれる事が少ない中で、鍼灸ができる事の1つであったので、私にできる事と思って続けていました。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

妊活中のダイエットで妊娠力を高める!安心・安全な8つの方法

「妊活中に体重を落としたいけど、身体に負担はかけたくない…」

「どうすれば健康的に、妊娠しやすい身体になれるの?」

妊活中のダイエットは、ただ痩せるだけではNG。未来の赤ちゃんのために、「妊娠力を高める」ことを目指したダイエットが必要です。

この記事では、無理なく健康的に、そして安心して取り組める妊活中のダイエット法を8つご紹介します。

妊娠力を守る!ゆるやかな減量を心がけて

急激な体重減少は、身体のホルモンバランスを乱し、無月経や排卵障害の原因になることがあります。月1~2kgのペースで、ゆっくりと体重を減らしていくことを目指しましょう。焦らず、自分の身体の声を聞くことが大切です。

血糖値を意識した食事で身体の中から整える

血糖値の急激な上昇は、インスリンの過剰分泌を招き、卵巣機能にも影響を与える可能性があります。玄米やオートミール、全粒粉などの低GI食品を選び、野菜やきのこ、海藻類をたっぷりと摂ることで、血糖値の安定を目指しましょう。

間食は賢く!血糖値が安定するおやつを選んで

スナック菓子や甘い洋菓子は控えめに。小腹が空いたときは、干し芋、ゆで卵、素焼きナッツ、無調整豆乳、チーズなどがおすすめです。これらは血糖値の急上昇を抑えつつ、満足感も得られるため、間食を味方につけられます。

夜の炭水化物を減らして身体への負担を軽減

極端な糖質制限は、かえってホルモンバランスを崩すことも。活動量の多い日中はしっかりエネルギーを摂り、夜だけごはんやパンの量を調整してみましょう。無理なく続けられ、脂肪が蓄積しにくい身体へと導きます。

適度な運動で代謝アップ!妊娠しやすい身体へ

ウォーキングやヨガ、軽いジョギングなどの有酸素運動に加えて、スクワットやプランクといった軽い筋力トレーニングを取り入れましょう。筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、脂肪を燃焼しやすい身体になります。週2回以上、30分を目安に身体を動かす習慣をつけましょう。

水分補給は温かく、こまめに

水分不足は代謝の低下や老廃物の滞留に繋がります。冷たい飲み物は身体を冷やすので、白湯や常温の水、ノンカフェインのハーブティーなどをこまめに摂り、1日1.5~2Lを目安に水分補給を心がけましょう。身体を内側から温めて、巡りの良い身体を目指します。

質の良い睡眠で「痩せホルモン」を味方に

睡眠不足は、食欲を増進させる「グレリン」を増やし、満腹感を促す「レプチン」を減少させてしまいます。7時間以上の質の良い睡眠を確保することで、「痩せホルモン」がしっかり分泌され、ダイエット効果を後押ししてくれます。

目的は「妊娠のため」に再設定!

「見た目を細くする」ためではなく、「妊娠しやすい健康な身体づくり」を一番の目的にしましょう。体重の数値だけでなく、冷えや便秘の改善、生理周期の安定、肌の調子など、身体の変化を総合的に見ていくことが大切です。

妊活中のダイエットは、無理なく、そして健康的に行うことが何よりも重要です。今日からできることから少しずつ始めて、未来の赤ちゃんのための身体づくりを進めていきましょう。

32歳(子宮筋腫・双角子宮・子宮頚管ポリープ)鍼灸で身体を整えて自然妊娠

大阪市からお越しのSさん(32歳)が妊娠されました。

自己流の妊活を1年続けられていたSさん

- 来院の動機:不妊症、子宮筋腫、体質改善、肩こり、腰痛、冷え性

- 鍼灸経験:なし

- 体調:ふつう

- 体質:肩こり、腰痛、冷え性、むくみやすい

- 睡眠:平均6~7時間(就寝1時~8時起床)

- 生理:27~30日で規則的。生理痛があり、痛みの強い時のみ鎮痛薬を服用。月経前には腰まわりに違和感があり、ピンク色のおりものも見られる。月経中はおなかや腰に重いズンとした痛み。経血は赤色。

- 食生活:1日2~3食。甘いものを好む。飲み物は水。飲酒は月1回程度、喫煙なし。

- 運動:時々、入浴後にストレッチを行う

- 入浴:シャワー浴

- 服用中の薬・サプリ:鉄分やビタミンなどのマルチグミサプリ

- ご主人:36歳。男性不妊の検査は未実施。飲酒は毎日。喫煙歴はあるが現在は禁煙中。

- セルフ妊活:リンパストレッチ

鍼灸を始めてから驚きの早さで妊娠

Sさんは1人目の妊娠を希望されてから1年が経過していました。レディースクリニックでタイミング法による不妊治療を受けていましたが、検査の結果、

- 子宮形態異常(双角子宮)

- 子宮頚管ポリープ

- 子宮筋腫(2カ所。うち1つは子宮内膜を圧迫)

が見つかり、医師からは「早めの妊娠が望ましい」と言われていました。

妊娠しやすい体づくりをしたい、自然妊娠について学びたいとの思いから、2024年12月に当院へご来院くださいました。

初診と体質チェック

初診時には良導絡測定で自律神経の状態を確認。Sさんは交感神経がやや低く、肩こりや腰痛、頭痛、むくみ、冷え、時折のめまいなどの症状があることが分かりました。問診票には記入がなくても、鍼灸師からの質問で思い出される症状もあり、当院では小さな体の変化も見逃さないよう丁寧に伺っています。

その上で、症状に応じたツボを選び、体調不良の改善と妊娠しやすい体づくりを同時に行う不妊鍼灸を実施します。心身の調子が整うと、妊娠をサポートするシステムは働きやすくなります。

不妊鍼灸の内容

不妊鍼灸では、

- 自律神経やホルモンバランスの調整

- 子宮・卵巣の血流促進

- 卵胞の成長サポート

- 子宮内膜を厚くふかふかに整える

ことを目指します。施術は5~7日に1回を目安に継続していただきます。

わずか5週間で妊娠判明

鍼灸を始めてからわずか5週間後、妊娠が判明しました。予想以上の早さにSさんも驚き、大変喜ばれていました。

その後マタニティ鍼灸を受けていただいていましたが、妊娠8週で少量の出血があり、クリニックの医師から安静を指示されたため、しばらく施術をお休み。妊娠23週に再びご来院くださり、順調に育っているとのことでした。

現在は、腰痛やこむら返り、むくみのケアを行い、安心してマタニティ生活を過ごしていただけるようサポートしています。

Sさん、本当におめでとうございます。いつも楽しくお話させていただき、私たちも元気をいただいています。ありがとうございます。無事にご出産を迎えられるよう、これからもスタッフ一同しっかりサポートさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

Sさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

冷え症、不妊、肩首のコリ、子官筋腫の改善。冷え症なのが長年の悩みで、ずっと鍼灸には興味がありました。もう少しで自己流で始めた妊活も1年経ってしまうことともあり、不妊治療を1年ほどしていた友人が「鍼灸が一番効果あったと思う」と言っていたのが後押しになりました。

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

自然妊娠(生理のあった2週間後が排卵日だと目星をつけて自己流?のタイミングで妊活していました。)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

温活・半身浴

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

注射も苦手なので初めて受けるときはどきどきしていたのですが、鍼は見えないようにしてくださっているのか、見えたことがないので、それがありがたいです。(地味な感想ですみません)「ここが〇〇のツボだよ」と教えながら施術してくださるので自分でも「ここが悪いのか⋯」と意識できて学びになります。お風呂の時間などで教えていただいたツボを押してみたり、妊活に限らず自分の悩んでいた症状に対して自分でも日々の生活の中で意識して過ごすのはやっぱり良いなと思いました。ふとした瞬間に先生方の言葉が思が思い出さます。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

妊活中はまったく自分と同じ状態の人も周りにいないし、センシティブな内容なのでなかなか人に話を聞いたり相談したり、というのができませんが、ここの先生方は妊活のプロなので色々と親身になってお話しくださり、自分にとっては、施術そのものだけでなくそういった面がすごく通っていて良い点だと感じています。色々考えすぎてしまったり検索してしまったりして不安になることもありますが、先生方がメンターのようで通っていて本当に良かったなと思います。

心配事など、気軽に話せる相談先があるという安心感を持って過ごせたら良いのかなと思います。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

不妊治療に「季節」が関係する?【採卵・胚移植と気温について】

体外受精(IVF)や凍結胚移植(FET)の成功率は、年齢や卵子の質、生活習慣など多くの要因に影響されます。しかし、最近の研究では「採卵の季節」や「日照時間」といった自然環境も、結果に関係している可能性が示されました。

採卵は「夏」が有利?日照時間の驚きの効果

オーストラリア・パースで行われた研究(2013〜2021年、3,659件の凍結胚移植を分析)によると、次のような結果が報告されています。

- 夏に採卵された卵子を使った移植では、生児出産率が秋に比べて約30%高い

- 採卵当日の“日照時間”が長いほど、生児出産率が約28%高い

ここでいう「生児出産率」とは、妊娠反応が出るかどうかや流産を含めた数値ではなく、最終的に生きて生まれた赤ちゃんを出産できた割合を指します。妊娠継続率よりもゴールに近い、重要な指標です。

太陽光によって生成されるビタミンDが卵子の質や胚の発育を助ける可能性があり、日照時間の重要性に注目が集まっています。

胚移植時の気温も関係する?

同じ研究では、胚移植当日の気温についても興味深い結果が得られました。

- 最低気温が高い日に胚移植をすると、生児出産率が約18%下がる傾向

これは外気温が体温調節や血流に影響し、子宮環境や着床過程に微細な変化を与える可能性があると考えられています。ただし「暑い日は妊娠できない」という意味ではなく、あくまで統計的な関連性として報告されています。

他の研究との比較

中国や欧州の研究でも「夏の採卵で妊娠率が高い」とする報告があります。一方で「季節や気温は累積の生児出産率には影響しない」とする報告もあり、結果は一様ではありません。

さらに2025年の中国・中原地域の研究では、夏に採卵した場合、生児出産率が他の季節より有意に高く(約1.08倍)、流産率も低下するとの結果が報告されています。

日常でできるちょっとした工夫

研究結果をそのまま治療に活かすのは難しいですが、日常生活でできる工夫もあります。

- 日光を浴びる習慣をつける

午前中に15〜30分ほど外を歩き、自然光を浴びましょう。ビタミンD生成や自律神経のリズムを整える効果が期待できます。 - ビタミンDを意識した食事

鮭・イワシ・卵黄・干ししいたけなどを食事に取り入れると、日照不足を補えます。 - 夏の高温対策

胚移植の時期が夏に重なる場合は、外出時に体を冷やしすぎない服装、エアコン使用時はお腹を冷やさない工夫が大切。こまめな水分補給も血流維持に役立ちます。 - 生活リズムを整える

起床後にカーテンを開けて朝日を浴びることで、ホルモンバランスが整いやすくなります。

まとめ

今回紹介した研究は、不妊治療に取り組む上で「季節や気象条件」も一つのヒントになることを示しています。

ただし、成功率には年齢や卵子・胚の質、体調管理など多くの要素が関わります。

最も大切なのは、主治医と十分に相談し、ご自身に合った治療計画を立てていくことです。その上で、日常の工夫を取り入れることは、体調を整え、安心感を持って治療に臨むための助けになります。

📚参考文献

- de Ziegler D, et al. (2023). Impact of the meteorological season during oocyte retrieval and frozen embryo transfer on live birth rates. Human Reproduction. [PubMed]

- Wu L, et al. (2021). Seasonal variations in live birth rates after frozen-thawed embryo transfer: A retrospective analysis of 6,347 cycles. Frontiers in Endocrinology. [PMC]

- Zhao J, et al. (2023). Association between the season at the start of ovarian stimulation and cumulative live birth rate in IVF/ICSI cycles*. Frontiers in Endocrinology. [PMC]

- Baumgartner A, et al. (2022). Does season and temperature influence IVF/ICSI outcome? A multicenter study. Reproductive Biology and Endocrinology. [RB&E]

- Yin Y, et al. (2025). Impact of seasonal changes in temperature and humidity on IVF outcomes in central China*.Frontiers in Endocrinology**. [Frontiers]

41歳(低AMH・2人目不妊)2度の化学流産後、自費の2段階移植で妊娠

大阪からお越しのTさん(41歳)が妊娠されました。

来院のきっかけ

Tさんは2人目の妊娠を希望され、当院にお越しになる前から2か所の鍼灸院で不妊鍼灸を経験されていました。

1人目は自然妊娠でしたが、2人目はなかなか授からず、不妊治療専門クリニックに通院。そこで低AMHが判明し、人工授精により妊娠されたものの化学流産を経験。心身ともに大きな負担を抱えておられました。

クリニック通院をお休みされていた時期に「妊娠しやすい身体づくりをしたい」と当院の鍼灸に通われるようになりました。

来院時の体調と生活習慣

- 体調・体質:疲労感、ストレス、肩こり・腰痛

- 睡眠:5時間程度、夢をよく見る

- 生理:順調(月経痛あり、経血は赤色~暗赤色・レバー状)

- 食生活:外食中心、夕食は20〜22時頃

- 運動:あまりしない

- 入浴:全身浴

- ご主人:41歳、喫煙なし。飲酒は普段は少量、仕事の飲み会でやや多め。セルフ妊活は特になし。

妊活と鍼灸の歩み

2022年12月 タイミング周期

学校職員として多忙で、慢性的な肩こりがありました。鍼灸では自律神経・ホルモンバランスの調整や子宮卵巣の血流促進を行い、その日の体調に合わせて施術しました。

2023年2月 タイミング周期

クリニックで卵管通水を受ける予定でしたが中断。その後、再度受ける準備を進められました。

2023年4月 妊活を一旦お休み

仕事の忙しさで妊活が思うように進まず、一時お休みを選択。それでも鍼灸を定期的に続け、体質改善のメンテナンスを行いました。

2023年5月 人工授精周期

妊活を再開。人工授精に臨まれる中で気持ちが落ち込むこともありましたが、鍼灸ではリラックスしながら心のケアも大切にしました。

2023年6月 陽性反応と化学流産

妊娠検査薬で陽性が出ましたが、5週目で化学流産となってしまいました。

2023年9月 転院と妊活休止

新たなクリニックへ転院し、AMH0.6と判明。採卵を予定されていましたが、別疾患が見つかり、その治療を優先して妊活を一時休止されました。

2024年1月 3つ目のクリニックへ転院

仕事・妊活・引っ越しが重なり、睡眠障害に悩まれていました。鍼灸とレーザーで睡眠改善をサポートしました。

2024年2月 自費での採卵周期

「自費で1回だけ採卵・移植」と決めて臨まれました。鍼灸では卵巣の血流促進を重視。結果、初期胚1個を凍結できました。

2024年3月 採卵で胚盤胞を得る

さらに採卵を行い、初期胚2個と胚盤胞1個を凍結。ビタミンD不足が判明し、サプリメントも調整されました。

2024年5月 2段階移植で陽性反応

凍結していた初期胚と胚盤胞を2段階移植。見事、陽性反応となりました。

2024年6月以降 マタニティ鍼灸

妊娠維持のため、つわりや腰痛・肩こりのケアを継続。心身を整えながら妊娠36週まで通っていただき、無事に鍼灸を卒業されました。

まとめ

Tさんは、3つのクリニックで治療を続けながら、鍼灸で心身を整えられました。妊娠が難しいと言われがちな低AMHでも、治療方針を見直し、セルフケアと並行して鍼灸を継続されたことで、妊娠へとつながりました。

Tさん、このたびは本当におめでとうございます。これからもご家族で幸せな時間を育んでいかれますよう、心よりお祈り申し上げます。もしお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。

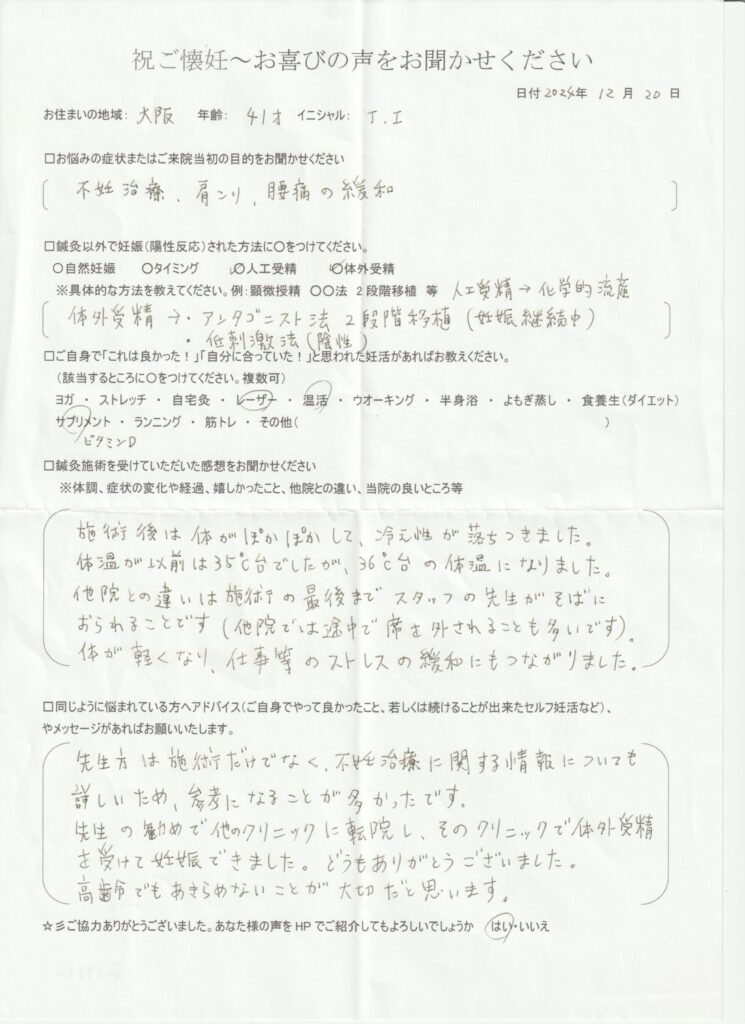

Tさん妊娠お喜びの声

▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください

不妊治療、肩こり、腰痛の緩和

▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください

体外受精→アンタゴニスト法 2段階移植(妊娠継続中)

▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください

レーザー・温活・サプリメント(ビタミンD)

▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください

施術後は体がぽかぽかして、冷え性が落ち着きました。体温が以前は35℃台でしたが、36℃台の体温になりました。他院との違いは施術の最後までスタッフの先生がそばにおられることです(他院では途中で席を外されることも多いです。)体が軽くなり、仕事等のストレスの緩和にもつながりました。

▢ 同じように悩まれている方へアドバイスに自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。

先生方は施術だけでなく、不妊治療に関する情報についても詳しいため、参考になることが多かったです。先生の勧めで他のクリニックに転院し、そのクリニックで体外受精を受けて妊娠できました。どうもありがとうございました。高齢でもあきらめないことが大切だと思います。

※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。

🤰こちらの妊活ブログもおすすめです

年齢別(30代・40代)に見る妊活プランと注意点

妊活を始めるタイミングは人それぞれですが、実は年齢によって妊活の進め方は変わってきます。ここでは、30代前半・30代後半・40代の3つの世代に分けて、それぞれの妊活プランをご紹介します。

年齢によって妊活プランが違う理由とは?

妊活を考える際に、年齢を無視することはできません。以下の3つの理由から、年齢ごとに妊活の進め方を見直す必要があります。

1. 妊娠率は年齢とともに低下する

自然妊娠でも不妊治療でも、年齢を重ねると妊娠する確率は低下していきます。特に35歳を超えると自然妊娠の確率は急激に下がり、20代の半分程度まで落ち込むというデータもあります。そのため、年齢に応じて適切なタイミングで妊活プランを立てることがとても重要です。

2. 原因不明の不妊も増える

年齢が上がることで、排卵や卵管、精子を取り込むピックアップ能力などが低下し、明確な異常が検査で見つからなくても妊娠しづらくなるケースがあります。こうした“原因不明”の不妊に対応するには、身体づくりと同時に、体外受精なども早めに検討する必要があります。

3. 流産のリスクが高まる

年齢が高くなると、流産率も上昇します。35〜39歳では35歳未満の約4倍、40歳以上では約9倍になるとも言われています。その主な原因は、受精卵の染色体異常とされており、年齢とともにその割合が高くなる傾向にあります。特に妊娠初期の流産の多くは、赤ちゃんの染色体異常によるものです。

30代前半の妊活プラン

この時期は妊娠率も比較的高く、焦らず自分のペースで妊活をスタートしやすい時期です。

ステップ

① セルフタイミング法(3〜6周期)

➤ 妊娠しやすい身体づくりを同時にスタート

- 栄養バランス

- ストレスケア

- 運動

- 睡眠

- 鍼灸

② 検査(状態のチェック)

- 血液(ホルモン)検査

- 超音波検査(男女)

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

- AMH検査

③ 病院でのタイミング法(3〜6回)

④ 人工授精(3〜4回)

⑤ 体外受精・顕微授精

身体づくりは妊娠力の土台。鍼灸などで身体を整えながら、正しいステップで進みましょう。

30代後半の妊活プラン

35歳を過ぎると妊娠率は徐々に下がるため、少しスピード感を持って取り組むことが大切です。

ステップ

① セルフタイミング法(1〜3周期)

➤ 病院選びと身体づくりを並行してスタート

- 栄養

- 運動

- ストレスケア

- 睡眠

- 鍼灸

② 検査

- ホルモン(血液)検査

- 超音波検査(男女)

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

- AMH検査

③ 病院でのタイミング法(1〜3回)

④ 人工授精(1〜3回)

⑤ 体外受精・顕微授精

将来的に体外受精や顕微授精へステップアップできる医療体制があるかどうか、病院選びはとても重要です。自分に合ったサポート体制を持つ病院を選びましょう。

40代の妊活プラン

40代の妊活はスピードと正確な判断がカギになります。同時に、前向きな身体づくりが成功の可能性を高めます。

ステップ

① 病院選びと妊娠しやすい身体づくりをすぐに開始

- 栄養

- 運動

- ストレスケア

- 睡眠

- 鍼灸

① 病院でのタイミング法(0〜2回)と検査を並行実施

- ホルモン(血液)検査

- AMH検査

- 超音波検査

- 子宮卵管造影検査

- 精液検査

③ 人工授精(0〜2回)

④ 体外受精・顕微授精(IVF・ICSI)

妊娠のカギは、”良い状態の卵子と精子が出会うこと”。特に重要なのが卵子の質であり、それには身体全体の健康が関わっています。鍼灸は、卵子と精子の質を整えるサポートとしても注目されています。また、40代は流産・早産・妊娠高血圧症候群などのリスクが高まるため、妊娠前から身体を整えておくことがとても大切です。

とはいえ、鍼灸に通われている方の中には、40代で自然妊娠・体外受精ともに妊娠された方がたくさんいます。年齢だけにとらわれず、自分の身体と向き合いながら進んでいきましょう。

まとめ

年齢によって妊活の進め方は変わりますが、共通して大切なのは「早めの行動」と「身体づくり」です。正しい知識を持って、自分に合ったサポートを選ぶことが、妊娠への近道です。

妊活=健康づくり。今から始められること、見直せること、ぜひひとつずつ取り入れてみてください。

関連記事

不妊治療だけで妊娠できる?【鍼灸で妊娠力を高める科学的根拠】

卵子の質と着床力を整える東洋医学のアプローチ

不妊治療を続けていてもなかなか結果が出ないと、「もう年齢のせいかも…」「治療をやめるしかないのかも」と感じる方も少なくありません。

しかし、体外受精や人工授精といった西洋医学の治療に、東洋医学の鍼灸を組み合わせることで妊娠力が向上する可能性があることが、近年の研究で報告されています。

本記事では、鍼灸が「卵子の質」や「着床環境」にどう影響を与えるのか、その科学的根拠と臨床的な変化について詳しく解説します。

卵子の質と着床に共通する“隠れた原因”

不妊に悩む方の中には、次のような課題を抱えている方が多くいらっしゃいます。

- 胚盤胞まで育たない

- 内膜が薄く、移植できない

- AMH(抗ミュラー管ホルモン)が低く、採卵できる数が少ない

こうした症状には一見ばらばらに見えるものの、実は共通点があります。それは、「卵巣や子宮周囲の血流の低下」や「ホルモンバランスの乱れ」といった、身体の内側の環境の乱れです。

鍼灸が「卵子の質」を改善する理由

卵子の質は年齢と共に低下すると言われていますが、卵子は“育つ環境”の影響を強く受けます。特に、卵巣の血流が悪いと栄養やホルモンが十分に届かず、卵子の成熟や分裂に悪影響を与えることが知られています。

🔍研究データ:鍼灸と卵巣血流・ホルモン調整

- Stener-Victorin et al. (2003, Human Reproduction):鍼灸刺激により卵巣動脈の血流が改善し、卵巣機能が高まることが報告されました。

- Chen et al. (2008, American Journal of Chinese Medicine):鍼灸によりFSHやエストロゲンといったホルモン分泌が整うことで、卵胞の成長が促されることが示されています。

着床に重要な「子宮内膜の質」も改善

どれだけ良好な胚を移植しても、子宮内膜の状態が悪ければ着床は成立しません。鍼灸は子宮への血流を増やし、内膜を「厚く・柔らかく・ふかふかに」整える作用があるといわれています。

🔍研究データ:鍼灸と着床率の向上

- Paulus et al. (2002, Fertility and Sterility):体外受精を行う女性に対し、胚移植前後に鍼灸を施した群では着床率が有意に高かったことが示されました。

- Stener-Victorin et al. (2010):鍼灸によって自律神経のバランスが整い、ストレスホルモン(コルチゾール)が低下することも報告されており、これはホルモン環境の安定と子宮機能の維持に寄与します。

鍼灸による体の変化:実際の例

- AMH 0.7の方が、初めて良好胚を得られた

- 採卵数が倍になった周期があった

- 内膜が初めて10mmに達し、翌周期に妊娠反応が出た

鍼灸が行う“妊娠のための基盤づくり”

鍼灸のアプローチは、単にツボを刺激するだけではありません。全身のバランスを整え、「妊娠できる身体」へと体質を導く総合的なケアです。

🌀鍼灸による3つの作用

- 子宮・卵巣周囲の血流改善

- 自律神経の調整(副交感神経優位に)

- ホルモン分泌のバランスを整える

まとめ

体外受精や人工授精だけでは結果が出にくい場合、鍼灸を併用することで“身体を妊娠しやすい状態に整える”という視点が加わります。「もう年齢的に無理かも」と感じている方も、「何をしても結果が出なかった」と悩んでいる方も、一度、ご自身の身体の状態を見直してみませんか?

関連記事

【梅雨の不調】湿度によるだるさの原因や対策法をご紹介!

梅雨の不調、その原因とは?

梅雨になると、「身体が重い」「だるい」「むくみやすい」と感じることはありませんか?これは、単なる気のせいではありません。高湿度や気圧の変化といった外部環境の変動に、私たちの身体が順応しようとする自然な反応なのです。

この不調のメカニズムを深く理解するために、この記事では東洋医学の知恵と、最新の西洋医学研究を組み合わせて解説します。

東洋医学と西洋医学の異なる視点

西洋医学では、梅雨の不調を「気圧の変化による自律神経の乱れ」として説明することが多いです。一方、東洋医学では、この時期特有の体調不良を「湿邪(しつじゃ)」が原因と捉えます。

これら二つの考え方は、対立するものではなく、むしろ互いに補い合う関係にあります。外部の気象変化が、体内の水分代謝という内部のプロセスにどう影響するかを理解することで、不調の根本原因により深く迫ることができます。

「脾(ひ)」とは?

東洋医学を理解する上で大切なのが「脾(ひ)」という概念です。これは、西洋医学の「脾臓(ひぞう)」とは全く異なります。

東洋医学における「脾」は、胃や腸を含む消化器系全体と、その働きを通じて全身のエネルギーや水分をコントロールする機能を指します。いわば、人体を動かす「工場」のような存在で、食べ物からエネルギーの元となる「気(き)」や、水分の元となる「津液(しんえき)」を作り出し、全身に送り届ける役割を担っています。この「脾」の働きを知ることが、梅雨の養生法の鍵となります。

東洋医学から紐解く:「湿」と「脾」の深い関係

「湿邪」の特徴と侵入経路

東洋医学では、梅雨時の高い湿度を病気の原因となる「湿邪」と呼びます。

湿邪には、「重く、濁って、粘りつく」という独特の性質があります。この性質が体内に侵入すると、身体が重く感じられたり、関節や頭部に停滞してだるさや頭重感を引き起こします。

湿邪が体内に侵入する経路は二つあります。

- 外湿(がいしつ):梅雨時の高い湿度そのものや、雨に濡れることで外部から侵入します。

- 内湿(ないしつ):冷たい飲み物や生ものの過食、暴飲暴食などによって、体内で水分代謝が滞って生じます。

脾(ひ)の生命維持機能

「脾」は、生命活動の根幹を支える極めて重要な臓腑です。その主な働きは「運化作用」と「昇清作用」です。

- 運化作用(うんかさよう):食べ物を消化吸収し、生命活動に必要な「気」「血」「津液」といった基本物質を作り出す働きです 。これらは全身のエネルギー源となり、身体を構成し、潤す役割を担います。

- 昇清作用(しょうせいさよう):脾で生成された栄養分を、身体の上部や全身へと運び上げる機能です。

この二つの作用がスムーズに行われることで、私たちは活力を保ち、健康な状態を維持できます。

湿邪の停滞場所を示す「三焦(さんしょう)」

東洋医学では、湿邪がどこに停滞しているかを身体を上・中・下に分ける「三焦」という概念で捉えます。

- 上焦(胸から上)に滞ると、頭重感、口のねばつき、めまいなどが現れます。

- 中焦(胃腸周り)に滞ると、食欲不振、お腹の張り、吐き気などの消化器系の不調を引き起こします。

- 下焦(下半身)に滞ると、下痢、下肢のむくみ、冷えなどが生じます。

この考え方により、身体の重さやだるさが皮膚や筋肉への湿邪の停滞によるものだと分かり、根本的な対処が可能になります。

「湿」と「脾虚」の悪循環

脾は「乾燥を好む」性質があるため、梅雨時の湿邪によって最も傷つきやすい臓腑です。湿邪が脾に侵入すると、その消化機能が低下します。

これにより、気や津液の生成が不足するだけでなく、余分な湿を排出する代謝機能も低下します。その結果、湿が脾を弱らせ、脾が弱ったことでさらに湿が溜まるという悪循環に陥ります。この悪循環こそが、梅雨の不調が長引く根本原因です。この負のスパイラルを断ち切るには、脾をいたわり、湿を根本から取り除く養生が不可欠です。

あなたの「脾」は疲れていませんか?脾虚体質セルフチェック

以下のチェックリストは、梅雨の不調に悩む人が脾虚体質かどうかを自己診断するためのものです。複数の項目に当てはまる場合、湿の影響を受けやすい可能性があります。

- 朝起きても疲れが取れない

- 食後に眠くなる

- 手足が冷たくなりやすい

- 舌の周りに歯型がある

- お腹が張る/下痢しやすい

- 甘いものや冷たいものが好き

- むくみやすい

- 胃もたれしやすい

西洋医学から読み解く:「気象病」という科学

現代人の「適応不全」が引き起こす気象病

梅雨の不調を西洋医学的に捉える「気象病」は、気圧や温度、湿度といった気象因子が引き起こす体調不良の総称です。この不調の背景には、現代のライフスタイルが大きく関わっています。エアコンが効いた室内で過ごす時間が増えたり、夜更かしで睡眠リズムが乱れたりすると、本来備わっている環境への適応能力が弱まってしまうのです。このような身体の「適応不全」が、気象の変化に対する過剰なストレス反応を引き起こし、様々な不調となって現れます。

内耳のセンサーと自律神経の関係

気圧の変化は、耳の奥にある「内耳」の気圧センサーによって感知されます。特に、低気圧が接近する際の急激な気圧の低下は、このセンサーを過剰に刺激し、脳に誤った信号を送ります。この信号を受けた脳は、自律神経のバランスを乱してしまうのです。

自律神経のうち、心身を緊張させる交感神経が興奮すると、頭痛やめまい、倦怠感、関節痛、古傷の痛みが増強されると考えられています。このメカニズムは、日本で最初に「気象病外来」を立ち上げた医師、佐藤純氏の研究によって解明が進められています。

湿度、日照不足、そして心の不調

- 湿度と体温調節

湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、身体に熱がこもります(うつ熱)。その結果、体温調節がうまくいかなくなり、身体のだるさや冷え、痛みにつながることがあります。また、高湿度はカビやダニの繁殖を促し、アレルギーや皮膚トラブルの原因になることも。さらに、寝苦しさから睡眠の質が悪化し、不調を助長します。 - 日照不足と心の不調

梅雨時期に曇りや雨の日が続くと、太陽光を浴びる機会が減ります。太陽光は、気分を安定させる「セロトニン」という神経伝達物質の生成を促す重要な要素です。セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや意欲の低下を招きます。

東洋医学と現代科学の融合:脾と腸脳相関

東洋医学の脾は「消化器系全体」を指し、特に「考えすぎ」(思)という精神的な影響を受けやすいとされています。これは、現代科学の「腸脳相関」という概念によって、その生物学的根拠が裏付けられます。

セロトニンの約9割は腸で作られることが分かっており、腸内環境とメンタルヘルスは密接に関係しています。これは、東洋医学で古くから言われてきた「脾の不調が精神面に影響する」という知恵が、現代の科学によって裏付けられたことを意味します。この統合的な理解により、健脾(脾を健康に保つこと)という行動が、身体的な不調だけでなく、精神的な安定にも繋がる科学的根拠が明らかになります。

健やかな梅雨を過ごすための「養生」プログラム

食事の養生:「健脾化湿」で内側から整える

食事は、梅雨の不調を改善するための最も基本的な養生法です。脾の働きを助け、体内の余分な湿を排出する「健脾化湿」の食材を積極的に取り入れましょう。

- 利水袪湿(水分排出)

食材例:ハトムギ、冬瓜、小豆、トウモロコシ

むくみ解消とデトックス効果が高い。スープや茶として摂取するのが効果的。 - 健脾補気(脾を補う)

食材例:山芋、鶏肉、イモ類

脾胃の消化吸収を助け、エネルギー源となる「気」を補う。 - 温性芳香化湿(身体を温めて湿を散らす)

食材例:生姜、ネギ、陳皮、ミョウガ

身体を温め、発汗を促すことで湿を排出。料理の薬味やスープに加える。

冷たい飲み物やアイス、生の食べ物、甘いもの、脂っこいものの過食は脾を冷やし、湿の停滞を招くため、避けることが重要です。

日常生活の養生法

- 適度な運動で「湿」を追い出す:汗をかくことは、体内の余分な湿を排出する効果的な方法です。室内でできる軽い運動やストレッチ、ヨガ、半身浴などを毎日20分程度行うことが推奨されます。

- 質の良い睡眠の確保:睡眠不足は自律神経を乱し、脾の回復を妨げます。エアコンや除湿機を適切に活用し、室内の湿度を40-60%に保つことで、寝苦しさを解消しましょう。

- ストレス管理と心の養生:ストレスは「気」の巡りを滞らせ、心の停滞感を引き起こします。趣味やリラックスする時間を持つことは、気と湿の停滞を防ぐ上で重要です。

- 室内環境のコントロール:除湿器やエアコンを使って室内の湿度を適切に管理し、こまめな換気で外からの湿邪の侵入を防ぎましょう。

おすすめのセルフケア:ツボ押しと呼吸法

身体の特定のツボを刺激することは、脾の働きを助け、水分代謝を促す有効なセルフケアです。梅雨の不調に効く主要ツボをご紹介します。

- 足三里(あしさんり)

位置:膝のお皿のすぐ下、外側のくぼみから指4本分下がったすねの骨の外側。

「胃経」上の万能ツボ。脾胃の働きを整え、消化機能を高めます。親指の腹でゆっくり5秒ほど押します。 - 陰陵泉(いんりょうせん)

位置:すねの内側、ひざ下の骨(脛骨)の際をなぞり上げた時に指が止まるくぼみ。

体内の水分代謝を促し、余分な湿気を取り除くツボ。膝を軽く曲げ、膝の外側に向けて押します。 - 豊隆(ほうりゅう)

位置:ひざの外側と外くるぶしを結んだ線の中央で、すねの骨の外側2本分離れたところ。

胃もたれ、胸焼け、むくみなど、体内の余分な水分や湿気を取り除く効果が高いツボ。 - 復溜(ふくりゅう)

位置:内くるぶしの一番高いところから指3本分上がったアキレス腱の少し前。

腎の働きを高め、体内の水分バランスを整えます。むくみや冷えの改善に効果的です。

呼吸と動きで「気」の巡りを整える

深い呼吸は、緊張を抑え、自律神経のバランスを取り戻す上で極めて重要です 15。特に、息を吐く時間を吸う時間の2倍程度かける深呼吸は効果的です。また、ヨガの「太陽礼拝」などのポーズも、全身の気と血流を促し、身体の重さを軽減して気分をすっきりさせます。

まとめ:体質に合わせた養生

東洋医学では、同じ梅雨でも湿が多すぎる「湿盛体質」と湿が不足する「乾燥体質」では、対処法が異なります。湿盛体質の人は、むくみを伴うため、ハトムギや冬瓜などの水分代謝を助ける食材や、汗をかく習慣が有効です。一方、乾燥体質の人は、便秘や肌の乾燥を感じやすいため、白きくらげや梨などの潤す食材を意識的に摂取する必要があります。

セルフケアだけでは改善が見られない場合や、症状が重い場合は、専門家への相談が最善の策です。

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

ズキズキ頭痛の正体は“体質”!?” 東洋医学でわかるあなたの片頭痛タイプ

片頭痛に悩んでいませんか?

ズキズキとこめかみが痛む、吐き気がする、雨の日に悪化する…

そんな片頭痛は、単なる頭の痛みではなく、体質や気候、生活習慣の影響を受けていることが多いのです。

東洋医学では、片頭痛は体質によって「肝陽上亢タイプ」と「痰湿阻絡タイプ」に分類され、それぞれ原因やケア法が異なります。

あなたの片頭痛タイプをチェック!

以下のチェックリストで、自分がどちらのタイプか確認してみましょう。

🧠肝陽タイプ

- 頭痛がこめかみ〜頭頂部に出る

- イライラや怒りっぽくなる

- 目が充血しやすく、眼精疲労がある

- 耳鳴りや顔のほてり、口の苦みがある

- 月経前に悪化しやすい

- ストレスがかかると症状が出る

- 便秘気味または尿が少ない

- 寝不足や過労で頭痛が悪化しやすい

💧痰湿タイプ

- 頭が重だるく、全体が締めつけられる

- 雨の日や湿気の多い日に悪化する

- 胃腸が弱く、食後に眠くなる

- めまいや吐き気を伴うことがある

- 舌に白くて厚い苔がついている

- 雨の日に関節痛やむくみも出やすい

- 体が重く、だるさが取れにくい

- 冷たい飲食や甘いものが好き

左側が多ければ「肝陽タイプ」、右側が多ければ「痰湿タイプ」の傾向があります。

東洋医学の視点からみる片頭痛

東洋医学では、片頭痛は「気・血・津液(水分)」の巡りの乱れと、内臓(五臓)のアンバランスが原因と考えられます。特に「肝」と「脾」の関係が重要です。

🧠肝陽タイプ

特徴:

- 怒りっぽく、ストレスをためやすい

- 頭の上部(頭頂部やこめかみ)にズキズキした痛み

- 目の疲れや充血を伴う

原因:ストレスや緊張により「肝の気」が上昇しすぎて、頭部に熱や血が集まることで痛みが生じると考えます。

養生法:

- ストレスをこまめに発散(深呼吸・散歩・香りの活用など)

- 夜更かしを避け、十分な睡眠を

- 刺激物(アルコール・辛いもの)を控える

- クールダウンする食材(セロリ、トマト、小松菜など)を取り入れる

おすすめのツボ:▶ 太衝(たいしょう)

足の甲、親指と人差し指の骨の間にあるツボ。肝の熱を鎮め、イライラや頭痛を緩和します。

💧痰湿タイプ

特徴:

- 頭が重だるい、しめつけるような痛み

- 雨の日や湿気で悪化しやすい

- むくみ、吐き気、胃腸の不調を伴う

原因:「脾」の機能が弱くなり、体内に余分な水分(湿)が停滞することで、気血の流れが悪くなり頭痛を引き起こします。

養生法:

- 湿を排出する食材(ハトムギ、とうもろこし、黒豆)を取り入れる

- 冷たい飲食、甘いものを控える

- 軽い運動で汗をかく習慣をつける

- 食べすぎや飲みすぎに注意し、胃腸を休ませる

おすすめのツボ:▶ 豊隆(ほうりゅう)

すねの外側、膝と足首の中間あたりにあるツボ。体内の「痰湿」を取り除き、頭の重さやだるさを改善します。

西洋医学からみた片頭痛

西洋医学では、片頭痛は「脳の血管が一時的に拡張すること」や「神経伝達物質の異常(特にセロトニン)」が関係しているとされています。

主な症状

- 片側または両側にズキンズキンとした拍動性の痛み

- 光や音に敏感になる(音・光過敏)

- 吐き気、嘔吐、視覚障害(前兆)を伴うことも

- 数時間〜数日続く

主な原因

- ストレス・睡眠不足・寝すぎ

- 空腹やカフェイン離脱

- 月経やホルモンの変動

- 気圧・天候の急な変化

- チョコ・赤ワインなどの特定の食べ物

✅片頭痛を軽減する西洋医学的セルフケア

- 日光を浴びる:セロトニン(幸せホルモン)を安定させる

- 軽い有酸素運動:血流を促進し、自律神経のバランスを整える

- 規則正しい睡眠:寝不足も寝すぎも片頭痛の誘因になるため、睡眠の質を大切に

- カフェインの取りすぎに注意:摂取量を一定に保つ

- 食べ物に注意:チョコレートや赤ワイン、チーズなどは人によって誘因になることも

- 生理周期の把握:女性の場合、月経前後に片頭痛が出やすいため、スケジュールを意識

- 気圧の変化に備える:天気の悪い日は予定に余裕を持つ、早めの休息を心がける

まとめ

「片頭痛=薬」だけでなく、体質に合わせたセルフケアを取り入れることで、根本的な改善につながります。日常の中に少しずつ東洋医学の視点を取り入れて、あなた自身のからだの声に耳を傾けてみませんか?

参考文献

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「片頭痛」

- 東洋医学概論(医歯薬出版)

関連記事

射精後に精子が卵子と出会うまでの時間は?【受精能獲得について】

射精後に精子が卵子にたどり着くまでの時間や、受精するまでの時間について、妊活中の方は特に気になることかと思います。

この記事では、精子と卵子が出会って受精に至るまでのプロセスを、科学的な知見に基づいて分かりやすく解説します。精子の移動時間から、受精に欠かせない重要な変化、そして妊活における性行為のベストなタイミングまで、知っておくべきポイントをまとめました。

精子と卵子の出会い:タイムレースの始まり

精子の驚くべき移動時間

性行為の後、精子は膣から子宮頸管を通り、子宮、そして卵管へと進んでいきます。この移動は非常に早く、最も速い精子はわずか15分以内に卵管に到達すると言われています。これは、卵子との出会いを果たすために精子たちが繰り広げる、まさに命懸けのタイムレースです。

受精の鍵を握る「受精能獲得(キャパシタンス)」

精子が卵子と受精するためには、単に卵管にたどり着くだけでは不十分です。精子は、女性の生殖器内で「受精能獲得(キャパシタンス)」と呼ばれる重要な生理的変化を経る必要があります。

受精能獲得とは?

受精能獲得とは、精子が卵子の最も外側にある「透明帯」と呼ばれる膜を通過し、受精を可能にするための準備段階です。このプロセスを経ることで、精子は受精に必要な能力を完全に獲得します。研究によると、このプロセスには平均で約4時間が必要だとされています。

参考文献: A time course study of capacitation and the acrosome reaction in human spermatozoa, ScienceDirect

この時間差があるからこそ、精子は早く卵管にたどり着いてもすぐに受精せず、適切なタイミングで準備を整えることができるのです。

妊活成功の鍵:精子と卵子の寿命を理解する

精子の寿命:最長5日間

精子は女性の体内で驚くほど長く生きることができます。特に排卵期には、子宮頸管から分泌される「子宮頸管粘液」が精子の生存を助け、最大5日間も生存することが可能です。

卵子の寿命:わずか12〜24時間

一方、卵子の寿命は排卵後12〜24時間と非常に短いです。

この精子と卵子の寿命の差を考えると、妊活における性行為のベストなタイミングは、排卵日当日だけでなく、排卵前の2〜3日間が最も重要であることがわかります。排卵日前に性行為を行うことで、卵子が排卵された瞬間に、すでに卵管で待機している元気な精子たちが受精するチャンスが最大限に高まります。

性行為後の過ごし方と妊活の心構え

長時間横になる必要はない

「性行為の後にすぐに動くと、精子が流れ出てしまうのでは?」と心配する方も多いですが、この心配はほとんどありません。精子は射精後、ほんの数分で膣から子宮頸管を通過し、子宮へと進むため、長時間横になっていなくても、妊娠の可能性に影響はないとされています。

妊活は、心身ともにリラックスして取り組むことが大切です。科学的な知識を正しく理解し、過度な不安から解放され、前向きな気持ちで過ごしましょう。

まとめ

- 精子の移動時間: 最短で15分以内に卵管に到達。

- 受精能獲得: 受精に必要な能力を得るまでに平均約4時間。

- 精子の寿命: 女性の体内で最大5日間。

- 卵子の寿命: 排卵後12〜24時間。

- ベストなタイミング: 排卵日当日だけでなく、排卵前の数日間に性行為を行うこと。

- 性行為後の過ごし方: 長時間安静にする必要はなく、リラックスして過ごしましょう。

もし不安なことや疑問なことがあれば、いつでもご相談ください。

排卵日〇日後の妊娠確率とは?【最も妊娠しやすいタイミングについて】

妊活を始めるにあたって、「いつタイミングを取るのがベストなの?」「排卵後でも間に合うの?」といった疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

これを知る鍵は、卵子と精子の「寿命」です。この仕組みを理解すれば、闇雲にタイミングを測るのではなく、妊娠の確率が最も高まる「ゴールデンタイム」を狙えるようになります。

卵子と精子の「受精可能時間」を知る

妊娠が成立するためには、卵子と精子が受精可能な時間内に「卵管膨大部」で出会う必要があります。この受精可能時間には、大きな差があります。

卵子の受精は時間との勝負!

排卵された卵子の寿命は最長でも24時間ですが、実際に精子と出会って受精できる時間は、排卵後のわずか6〜12時間程度と非常に短いのです。この時間を過ぎると、卵子の受精能力は急激に低下してしまいます。まさに時間との勝負です。

精子は卵子を「待ち伏せ」できる

一方、精子は女性の体内で比較的長く生き続けることができ、その寿命は3〜5日間とされています。このため、妊娠の確率を最大限に高めるには、短い寿命の卵子を、長い寿命の精子が「待ち伏せ」する状態を作ることが非常に重要になります。

妊娠の「ゴールデンタイム」はいつ?

卵子の寿命(短命)と精子の寿命(比較的長命)を踏まえると、最も妊娠しやすい「ゴールデンタイム」は、排卵日の数日前ということになります。

特に、排卵日の2日前と排卵日前日にタイミングを取ると、妊娠の確率が最も高くなります。これは、性交によって子宮に入った精子が卵管で数日待機でき、排卵されたばかりで受精能力が高い卵子にすぐに出会えるベストな状態になるからです。排卵日当日もチャンスはありますが、卵子の受精可能時間が短いため、当日では間に合わないリスクもあります。

理想を言えば、排卵日の5日前から当日にかけて何度か性交の機会を持つことが、受精の確率をさらに高めることに繋がります。

「排卵日後」の妊娠確率について

「排卵日にタイミングが取れなかった」という場合、排卵日を過ぎてから性交しても妊娠する可能性はあるのでしょうか?

結論から言うと、可能性はゼロではありませんが、極めて低くなります。

なぜなら、卵子の受精可能時間は排卵後わずか6〜12時間と非常に短いからです。排卵から半日以上が経過した後では、精子が子宮から卵管へと移動し、卵子にたどり着くまでの数時間の間に、卵子の受精能力が失われてしまう可能性が高いのです。

ししたがって、妊娠を強く望むのであれば、排卵日を予測し、「排卵前」に精子をスタンバイさせておくことが何よりも重要になります。

まとめ

妊活のタイミングを考える上で最も重要なのは、「卵子の受精可能時間は極めて短く、精子の寿命は比較的長い」という事実です。

- 妊娠しやすい日: 排卵日の2日前〜当日

- ベストな戦略: 精子をあらかじめ卵管内で「待ち伏せ」させておくこと。

基礎体温や排卵検査薬を上手に活用し、この短い「ゴールデンタイム」を逃さないように計画的に妊活を進めていきましょう。

📚参考文献

- Iwamoto, T. et al. (2006). “In vitro fertilizing lifespan of oocytes in mice.” Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 23(5), 183–187.

- Verywell Family. “What Is Ovulation?”

妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?

宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀

妊娠しやすい人・しにくい人の特徴とは?

妊娠しやすい人・しにくい人の特徴とは?海外研究から読み解く妊活のヒント

妊娠のしやすさには、年齢や生活習慣、ストレスなど、さまざまな要因が影響します。近年の海外研究では、これらの要因と妊娠率との関連性が明らかになってきています。本記事では、科学的根拠に基づいて、妊娠しやすい人としにくい人の特徴を解説します。

妊娠しやすい人の特徴(傾向)

1. 若年(特に20代後半まで)

女性の卵子の質と数は年齢とともに減少します。研究によれば、卵巣予備能の指標である抗ミュラー管ホルモン(AMH)は24.5歳でピークを迎え、その後減少していきます。

2. 規則的な排卵と月経周期

安定した月経周期は、排卵の予測がしやすく、妊娠の可能性を高めます。逆に、不規則な周期や無排卵は、妊娠の障害となる可能性があります。

3. 健康的な生活習慣

適切な体重、バランスの取れた食事、定期的な運動は、ホルモンバランスを整え、妊娠しやすい体づくりに寄与します。特に、地中海式ダイエットは精子の質を改善する効果があると報告されています。

4. パートナーの精子の質が良好

男性の精子の質も妊娠に大きく影響します。健康的な生活習慣や適度な運動は、精子の濃度や運動率を向上させることが示されています。

5. 病気や既往歴がない

子宮内膜症、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、性感染症などのリスクがない

妊娠しにくい人の特徴(傾向)

1. 高年齢(特に35歳以降)

35歳を過ぎると、卵子の質と数が急激に低下し、妊娠率が減少します。45歳で妊娠を試みた場合、50〜80%の確率で出産に至らないと報告されています。

2. 月経周期の不安定

無排卵やホルモンバランスの乱れは、妊娠の障害となります。特に、肥満や過度な痩せはホルモンバランスを崩し、排卵障害を引き起こす可能性があります。

3. パートナーの精液異常

男性の肥満や不健康な生活習慣は、精子の質を低下させ、妊娠の可能性を減少させます。特に、肥満は精子のDNA損傷を増加させることが示されています。

4. 高ストレス状態

慢性的なストレスは、女性の排卵や着床を妨げ、男性の精子の質を低下させる可能性があります。研究では、ストレスが妊娠率を低下させることが示されています。

5. 基礎疾患や婦人科疾患がある

子宮筋腫、子宮内膜症、甲状腺疾患、高プロラクチン血症など

6. BMIが高すぎる/低すぎる

肥満や痩せすぎもホルモンバランスを崩す原因になります。

7. その他の心理・環境的な影響

焦りや思い詰め:過度なプレッシャーはホルモンバランスを乱し、妊娠を妨げる可能性があります。

パートナーとのタイミングの不一致:排卵日周辺での性交渉がないと、妊娠のチャンスを逃すことになります。

まとめ

妊娠のしやすさには、年齢、生活習慣、ストレス管理など、さまざまな要因が関与しています。これらの要因を理解し、適切な対策を講じることで、妊娠の可能性を高めることができます。妊活を始める際は、自身の体と向き合い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。